在能源革命浪潮奔涌、「双碳」 战略纵深推进的时代背景下,中国电力系统正经历以智能化和绿色化为核心的深刻变革。作为支撑这一转型的关键基础设施,配电网建设,尤其是智能配电设备行业迎来了前所未有的发展机遇。

作为北京 2025 年首单 IPO 过会企业,北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 (以下简称 「昊创瑞通」) 上个月成功通过创业板上市审核,近日更新招股书注册稿,向市场进一步展现这家国家级专精特新 「小巨人」 企业厚积薄发的技术底蕴与未来战略。

不难看出,昊创瑞通深度契合了国家构建新型电力系统的宏大蓝图,预计将深度受益。在这一历史性进程中,公司凭借其在智能环网柜、智能柱上开关等核心装备领域的前沿技术突破与规模化应用,奠定了自身的行业地位,成为推动中国电网智能化升级的重要力量。

核心壁垒:技术领先,成果丰硕

昊创瑞通主营业务聚焦智能配电设备的研发、生产和销售,主要产品包括智能环网柜、智能柱上开关和箱式变电站等。

招股书数据显示,2022-2024 年昊创瑞通营业收入从 5.60 亿元跃升至 8.67 亿元,年均复合增长率达 24.5%,净利润从 6876 万元增至 1.11 亿元,增速领先行业平均水平。

强劲的市场竞争力与突出的业绩表现,正是昊创瑞通成为 「北京首单过会」 的底气,这一竞争力源于两点:研发创新的持续高投入、丰硕的技术成果转化。

研发费用方面,2022 至 2024 年昊创瑞通研发投入分别为 1730.30 万元、2336.20 万元和 3232.70 万元,复合增长率高达 36.69%,远超行业平均水平。

根据招股书 (注册稿) 显示,昊创瑞通已拥有 132 项专利,其中发明专利 15 项,同时持有 30 项软件著作权,并参与编制了 2 项国家标准。这些技术成果广泛应用于公司的智能配电设备,使其产品具备测量数字化、控制网络化、状态可视化等智能化特征。

持续高强度的研发投入结出了丰硕成果:公司 「户外柱上真空断路器」 被中国电力企业联合会鉴定为 「产品综合技术性能达到国际先进水平,其中内置固封极柱及隔离开关一体化、小型化的集成设计和高精度抗干扰零序电流传感器技术达到国际领先水平」。

产品力方面,在国家电网配网物资协议库存招标中,根据 《电力行业关键设备供需统计分析报告 (配网协议库存篇)》,昊创瑞通智能柱上开关的中标量位居行业前列,凭借 「内置固封极柱及隔离开关一体化、小型化的集成设计」 等核心技术优势,赢得国家电网的高度认可。

这种深度合作不仅为国家电网提供了优质的产品与服务,也奠定了昊创瑞通在智能配电设备领域的市场地位。根据招股书 (注册稿) 显示,报告期内,国家电网配网物资协议库存招标的智能环网柜 (一二次融合环网箱)、智能柱上开关 (一二次融合柱上断路器) 和箱式变电站中,公司合计中标数量分别排名第 6、第 2 和第 3。

图源:公司招股书

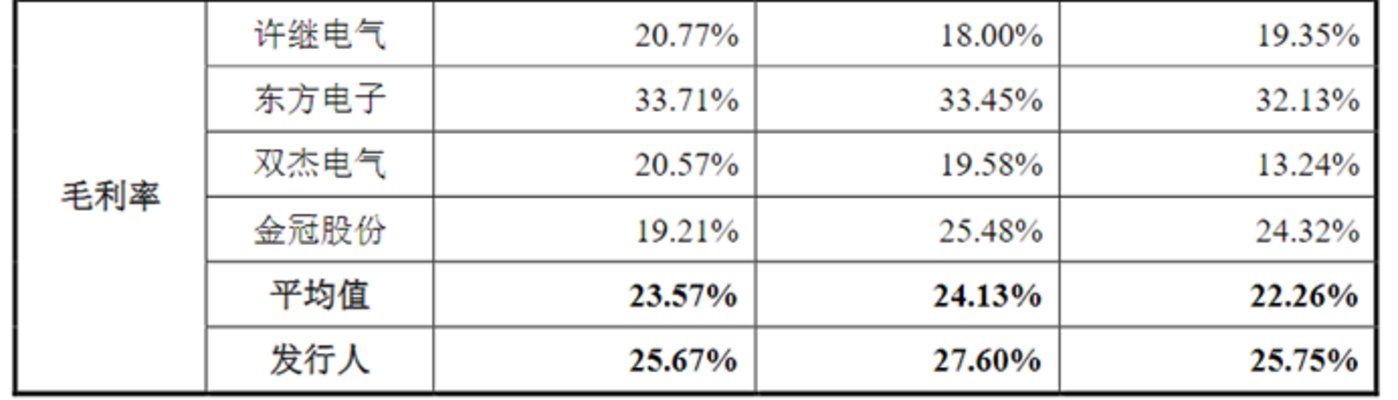

因此,横向对比同业可比上市公司,昊创瑞通的盈利能力极为突出,毛利率仅次于山东百亿龙头东方电子 (000682.SZ)。

注册稿显示,昊创瑞通拥有国家级专精特新 「小巨人」、国家级绿色工厂、高新技术企业、北京市企业技术中心等多项资质,是全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员单位和电器工业标准化示范企业,通过了质量管理体系、环境管理体系、知识产权管理体系和能源管理体系等认证,综合实力得到业界广泛认可。

政策东风频吹,万亿市场可待

昊创瑞通所处的智能配电设备行业,不仅是新能源领域的关键一环,更兼具绿色环保属性与国家政策的强力支持,前景蔚为广阔。

行业方面,智能配电网设备市场规模与配电网建设投资紧密相关。近年来,配电网建设已成为我国电力系统建设的重中之重。国家发改委、国家能源局等部门多次发文,强调要加快配电网的改造升级,推动智能配电网和主动配电网的建设。

其中,《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案 (2021-2030)》 明确指出,要加大配电网建设投入,「十四五」 期间配电网建设投资将超过 1.2 万亿元,占电网建设总投资的 60% 以上。当前,智能配电网控制装备在电力工程中的比重约为 20%。2024 年,国家电网公司全年电网投资预计超过 6000 亿元,其中特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等方向成为投资的重点。

随着电网数字化智能化升级建设力度的不断加大,智能配电网控制装备的需求将持续增长,预计 2024 年智能配电网控制装备市场规模已经达到了 720 亿元。这也意味着,昊创瑞通所处行业市场前景广阔,这将为公司业绩增长打开空间。

此次 IPO 募资 4.77 亿元将投向智能环网柜、智能柱上开关产能扩建及研发中心升级,预计将强化配电网数字化、新能源接入等前沿技术储备,进一步巩固和提升公司研发能力和创新能力。

对此,昊创瑞通董事长表示:「上市是昊创瑞通发展的新起点,我们将以更开放的姿态深化产学研合作,推动智能配电设备与 5G、工业互联网深度融合,助力 『双碳』 目标下新型电力系统建设。」(本文首发钛媒体 APP)