文 | 极智 GeeTech

1950 年,图灵在其论文 《计算机器与智能》 中,首次提出具身智能维形,为后来具身智能发展奠定了理论基础,同时他还预见了两条可能的发展路径。

一条是“ 做题家” 路线—— 专注抽象计算,比如下棋、解数学题,现在的 ChatGPT、AlphaGo 都是这条路上的“ 学霸”;另一条是“ 实干派” 路线—— 让机器像婴儿一样,靠看、听、摸感知世界,在互动中学习,这就是今天的“ 具身智能”。

70 多年过去,“ 做题家” 们靠着大语言模型火出了圈,但轮到“ 实干派” 机器人上场时,问题来了:让 ChatGPT 写篇文案不难,可让机器人在你家客厅避开拖鞋、准确捡起遥控器,难如登天。

这就陷入了“ 莫拉维克悖论”,实现逻辑推理等人类高级智慧的能力对计算机来说只需要相对较少的计算资源,而实现感知、运动等低等级智慧却需要巨大的计算资源。

毕竟,真实世界从来没有“ 标准答案”—— 地板可能滑、光线会变化,连你随手放的水杯都可能让机器人“ 卡壳”。

具身智能必须跨越“ 三道关口”

具身智能的终极目标,是让机器人像人一样在真实世界“ 生存”。但这条路,比想象中难太多。特别是在理解力、联想力和交互能力等方面,仍然未能完全满足公众的期望。

综合来看,具身智能在其发展过程中面临着多项挑战,这些挑战源自于其发展过程中的复杂性和不断变化的需求。

首先,是要搞定乱糟糟的真实世界,适应非结构化真实环境。传统人工智能习惯了“ 按剧本演戏”,比如工厂流水线上,只要零件位置固定,机械臂就能精准操作。可具身智能机器人要面对的是“ 无剧本现场”,比如家里的猫突然跑过、超市货架被顾客碰歪、工地上突然刮风等等。

具身智能在这种环境中,信息的稀缺和场景的多变性,要求人工智能系统具备更加先进和灵活的计算能力,以便能够适应环境的不断变化和不确定性。这不仅是一个数据处理的问题,更是对人工智能系统感知和适应能力的全面考验。

其次,要发展更高级的认知策略,学会多感官联动。人类之所以厉害,是因为能同时用眼睛看、耳朵听、手触摸,把信息“ 揉” 在一起理解世界。比如看到一杯水,摸一下就知道烫不烫,不用先去查“ 水温标准”。

具身智能同样需要模仿这种高效的多模态融合过程,以更全面地理解和适应其所处的环境。这包括但不限于对三维空间中物体的精确识别和定位,以及对环境变化和内在联系的动态捕捉。

此外,具身智能还需要超越传统的计算模型对静态数据处理,发展出对事物的动态变化和相互关系的深层次理解。这不仅关系到对时间和空间信息的处理,还涉及到理解其他生物 (尤其是人类) 的意图和行为动机,从而实现更自然、更智能的人机协同。

第三,要补上人类同款的思考力。现在的机器人,更像高级工具—— 你说“ 扫地”,它就扫;你没说,它不会主动想到“ 今天该擦窗了”,问题出在元认知能力上—— 即对信息处理过程本身的监控和反思能力。简单说,就是反思自己在做什么。人类会想“ 刚才记的事对不对”“ 这个方法好不好用”,但机器人还不会。比如你让它“ 把红色杯子放桌上”,它可能把粉色杯子当成红色递过来,还自信满满。

更关键的是终身学习的能力。人类小时候学过走路,长大后学骑自行车一点不费劲,可机器人换个场景就可能失忆。在工厂学会拧螺丝,到家里拧瓶盖可能就傻眼了。想让机器人真能独当一面,还得让它们像人一样,越用越聪明。

目前,具身智能在灵活性和应变能力方面,尤其是在多变的实际应用环境中,仍处于初级探索阶段。要实现这一目标,具身智能不仅需要具备强大的决策和控制能力,还需对各种任务有深入的理解和精准的规划。

当前的人工智能系统主要依赖于算法和数据驱动的学习方法,但在实时学习和处理大量数据方面存在局限。因此,为了更好地适应复杂环境,具身智能需要突破这些限制,向生物体那样的自然和连续学习模式迈进。

撕掉“ 机械执行” 标签

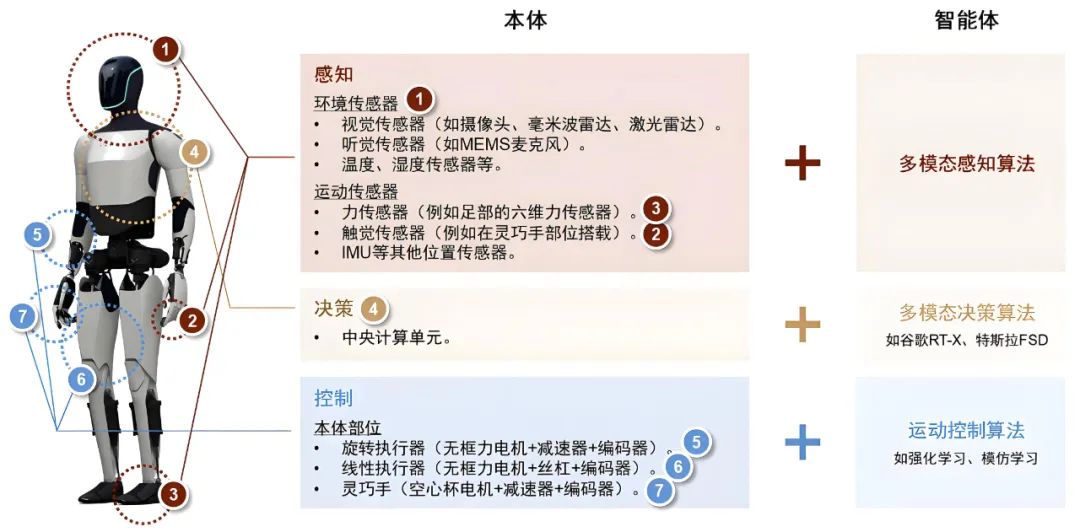

如果说,具身智能是机器人的“ 灵魂”,那感知层就是它连接现实的“ 第一道门”。这一层的核心任务,是把杂乱无章的物理世界转化为机器能理解的数字信号,就像人类用眼睛看、耳朵听、皮肤感知温度一样,它的秘诀在于多模态传感器融合和动态环境建模两项关键技术。

多模态传感器融合让机器人“ 五感全开”。人类通过视觉、听觉、触觉等多种感官认识世界,机器人则靠“ 传感器军团” 实现这一点。

视觉上,双目摄像头和 3D 激光雷达能捕捉物体的形状、位置甚至纹理;触觉上,柔性电子皮肤能感知压力和温度,就像机器人的“ 指尖神经”;力觉传感器则能精准测量关节受力,避免动作过大损坏物体。

比如特斯拉 Optimus 机器人,其搭载了 28 个关节传感器,这些传感器能够精确感知机器人关节的运动状态和受力情况。同时,配合先进的视觉神经网络,0ptimus 机器人能够对周围环境中的物体进行识别和定位,实现毫米级的物体定位精度,从而使其在复杂的环境中能够准确地执行各种任务,如抓取特定物体、避开障碍物等。

动态环境建模让机器人“ 画” 出实时地图。真实世界永远在变化:仓库里的货架会被移动,客厅里的拖鞋可能被踢到新位置,马路上的行人更是随时改变路线。这就需要机器人能“ 边走边画地图”,并预测障碍物的动向—— 这正是 SLAM(同步定位与地图构建) 技术的功劳。

比如物流仓库的配送机器人,它能通过 SLAM 实时构建三维空间模型,结合强化学习算法预测其他机器人或工人的行走轨迹。这项技术让机器人在复杂场景中的路径规划成功率从 75% 飙升到 92%,再也不会像无头苍蝇一样在货架间打转,大大提升了配送效率。

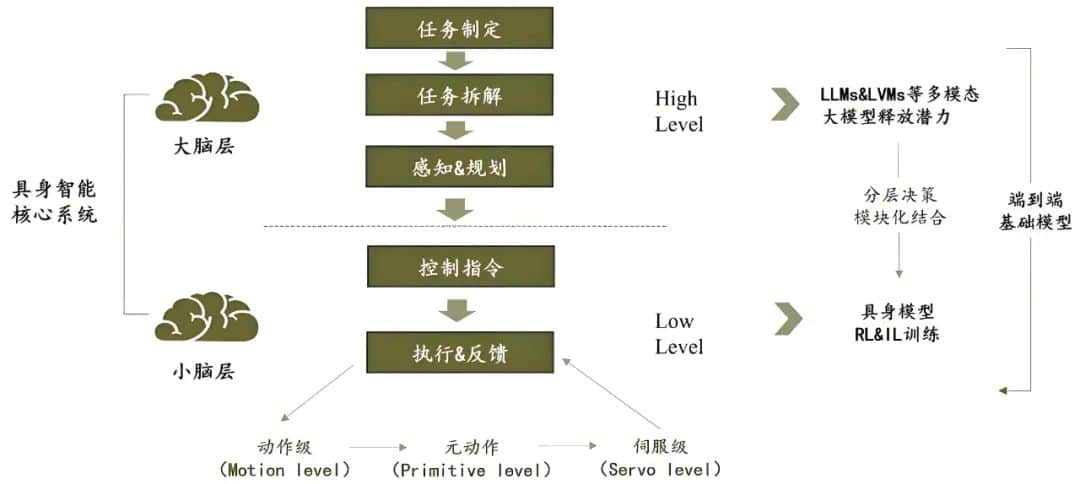

光有“ 感知” 还不够,机器人还得学会“ 思考”,这就是认知层的任务。它接收来自感知层的原始数据,经过分析、决策,最终生成行动指令,相当于给机器人装上了“ 会推理的大脑”,它主要包括分层决策架构和世界模型构建两个关键部分。

分层决策架构把复杂任务拆成“ 积木”。面对“ 整理桌面” 这样的指令,人类会自然拆解为“ 识别物品→ 规划摆放顺序→ 动手整理”,机器人也需要类似的逻辑。以 OpenAI 的 Figure 01 为例,采用了一种高效的策略控制系统、环境交互系统和行为控制系统的分层设计。

策略控制系统先“ 读懂” 指令,“ 整理桌面” 意味着要把散乱的文件、杯子分类归位。

环境交互系统结合感知层的数据“ 制定步骤”,先捡离自己最近的杯子,再叠好文件,避开桌上的笔记本电脑。

行为控制系统最后“ 翻译” 成动作,控制机械臂弯曲角度、调整移动轨迹,确保每个动作精准执行。

这种“ 拆解-执行” 模式,让机器人能应对多步骤复杂任务,而不是只会做单一指令的工具人。

世界模型让机器人像孩子一样“ 积累经验”。人类的智慧来自于“ 经验归纳”—— 小时候摸过热水杯,就知道烫的东西不能碰;机器人也需要通过互动建立自己的知识库,这就是世界模型的作用。

通过模拟人类认知发展过程,机器人在与环境的不断交互中,逐步建立起“ 物体属性-空间关系-因果逻辑” 的知识库。

就像儿童在成长过程中通过触碰不同温度的物体,逐渐感知到“ 热” 与“ 冷” 的概念。机器人在反复抓取不同物体后,会自主总结出规律:表面光滑的玻璃杯子要轻握,棱角分明的积木可以稍用力;温度超过 70℃的物体需要戴“ 隔热手套”。这种“ 物体属性→ 行动策略” 的映射,让机器人越来越“ 懂” 世界,遇到新物体时也能快速找到应对方法,就像人类触类旁通的能力。

认知层的决策最终要靠行动落地,行动层就是机器人的“ 执行终端”—— 它既要让机器人动得灵活,又要保证和人类协作时的安全,它主要涉及仿生驱动技术和人机共融安全设计两个方面。

想让机器人像人类一样跑跳、抓取,就得模仿生物的运动机制。波士顿动力的 Atlas 机器人用液压伺服系统提供强大动力,能完成 2.5 米高跳,在崎岖地面上健步如飞;越疆 Dobot 的灵巧手更厉害,12 个自由度的设计让它能拧螺丝、叠纸船,操作误差小于 0.1 毫米,能够让其在精密制造和手术领域大显身手。

当机器人走进家庭、医院,“ 不伤人” 是底线。行动层的安全设计暗藏玄机:力控传感器能实时监测接触力度,一旦超过 5N(大约相当于拿起一个苹果的力气),紧急停机算法会在 0.2 秒内让机器人“ 冻住”;柔性外壳则像给机器人套上“ 防撞垫”,就算不小心碰到老人或孩子,也不会造成伤害。

从感知层的“ 捕捉世界”,到认知层的“ 理解世界”,再到行动层的“ 改造世界”,这三层架构让机器人逐渐摆脱“ 机械执行” 的标签,向“ 能感知、会思考、善行动” 的智能体进化。

具身智能遭遇“ 成长的烦恼”

“ 在实验室是学霸,到了现实就变学渣”,这是当前具身智能最突出的痛点。

研究数据显示,现有模型在非训练场景中的任务完成率仅为 65%。以机器人抓取任务为例,经过大量训练的机器人,面对未在训练集中出现过的物体摆放角度时,抓取成功率会大幅下降。

根源在于,模型难以将特定场景下学到的知识和技能,有效迁移到全新的、多样化的场景中,就像学生只会做例题,换个题型就束手无策。

为了打破这一困局,研究人员将希望寄托于小样本学习与元学习技术。小样本学习让模型在少量样本中快速适应新任务,元学习则专注于“ 学习如何学习”,帮助模型掌握新任务的学习策略。两种技术双管齐下,正逐步提升机器人在不同场景中的“ 举一反三” 能力。

即便解决了泛化问题,能耗与成本仍是横亘在具身智能大规模应用前的两座大山。

当前主流人形机器人的续航普遍不足 2 小时,这在物流配送等需要长时间作业的场景中,意味着频繁充电会严重拖慢效率。

而成本问题更让人却步:核心部件如伺服电机、精密减速机等大多依赖进口,单台机器人成本超过 50 万元,让许多企业和个人望而却步。

破局之道已在探索中。能耗优化方面,新型电池技术和高效能源管理系统的研发,正致力于延长机器人续航;成本控制方面,一方面加大核心部件自主研发,推动国产化替代,另一方面通过优化生产工艺和供应链,从源头降低成本。

随着具身智能在医疗、交通等关键领域的渗透,伦理与安全问题日益凸显。

人机协作中的权责划分至今模糊:医疗手术中若机器人误操作致患者受伤,责任该归制造商、医生还是医院?更复杂的是道德困境—— 自动驾驶汽车面临紧急情况时,该如何做出符合伦理的决策?

这些问题的答案,藏在技术标准与法规体系的完善中。明确人机协作的权责关系,规范机器人设计、生产和使用的全流程,才能确保技术创新始终走在安全与伦理的轨道上。

三大方向改变具身智能成长轨迹

技术的突破从不因困境而止步,具身智能的未来正呈现三大清晰方向。

多模态大模型融合是具身智能未来发展的重要方向。以 Google RT-2 等端到端模型为代表,通过在互联网上的海量数据进行预训练,这些模型能够学习到丰富的通用概念,并将其转化为机器人的动作指令。

RT-2 模型可以让机器人理解“ 把红色杯子放到桌子上” 这样的自然语言指令,并通过视觉识别找到对应的物体,完成抓取和放置动作,大大提高了机器人与人类交互的效率和灵活性。

在面对新任务时,它们仅需少量样本即可快速适配,展现出强大的泛化能力和语义理解能力。这种融合模式推动具身智能从“ 专用” 走向“ 通用”,使机器人能够处理更加复杂多样的任务。

其次,轻量化硬件创新对于提升具身智能的性能和降低成本具有重要意义。

仿生肌肉驱动技术模仿生物肌肉的工作原理,为机器人提供更加灵活和高效的动力输出,同时降低能耗。神经形态林片则模拟人类大脑的神经元结构和工作方式,具有低功耗、高并行性的特点,能够显著提高机器人的计算效率和响应速度。

预计到 2028 年,随着这些技术的不断成熟和应用,人形机器人的续航能力将突破 6 小时,成本有望降至 20 万元以下。这将为人形机器人在家庭、服务等领域的大规模应用奠定基础,使其能够更加广泛地融入人们的日常生活。

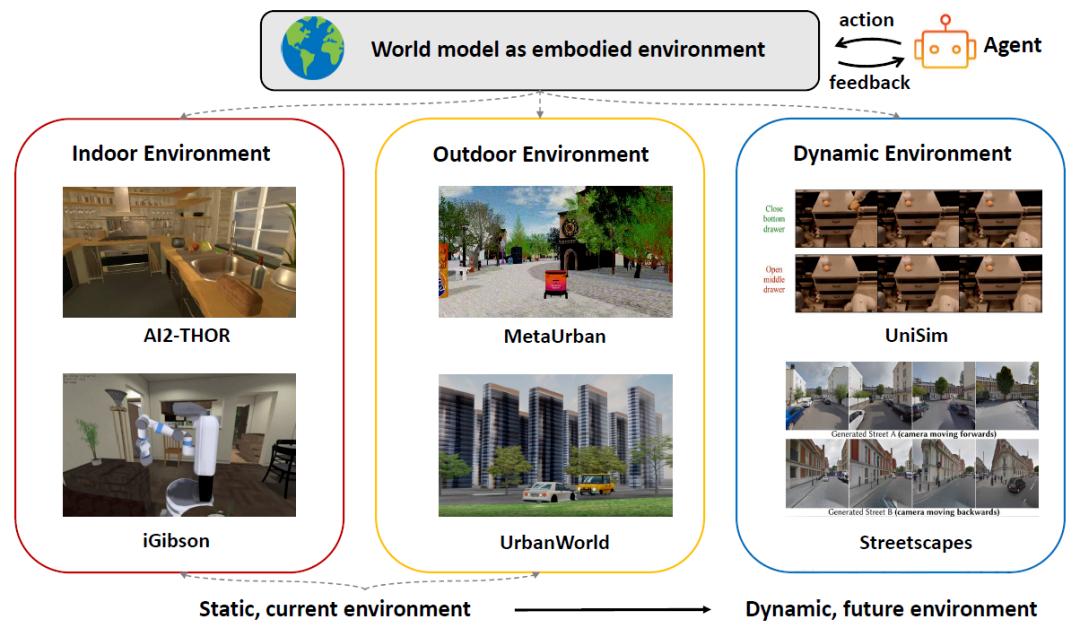

虚实协同进化是具身智能发展的又一重要趋势。通过数字孪生技术,在虚拟环境中构建与现实世界 1:1 映射的虚拟模型,机器人可以在虚拟环境中进行百万次的训练,快速学习和优化各种技能。

之后,结合现实场景中的实际数据进行微调,进一步提高机器人在真实环境中的任务执行能力。这种虚实结合的训练方式使机器人习得技能的效率提升 10 倍以上。

例如,在工业制造中,机器人可以先在虚拟环境中进行复杂装配任务的模拟训练,优化操作流程和动作路径,然后在实际生产中准确高效地完成任务,减少试错成本,提高生产效率和产品质量。

具身智能不仅是人工智能技术迈入物理世界的重要形态,更是人工智能从“ 云端” 走向“ 实体” 的关键跨越。当智能体具备感知温度、理解意图、灵活应变的能力,其角色将从“ 工具” 转变为“ 协作伙伴”。

在这场重塑人机关系的技术革命中,具身智能正掀开“ 智能体物理化” 的新篇章,预示着一个机器能“ 理解、适应、共创” 的未来即将到来。当每一个身处其中的人,都从“ 炫技亢奋” 回归到“ 问题敬畏”,或许才是未来的真正起点。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App