人在多大年纪适合开始回望、整理自己的人生?对于佛山 95 后女孩小云来说,这个来自生活的答卷可以提前几十年准备。

22 岁时,小云入坑极简生活,她爱上 「少物的清爽」,享受对生活的掌控感;24 岁时,她启动 「生前整理」,这一理念打动她的地方在于 「不只是为了现在活得轻松,更是为了以后走得利索,不给家里人添麻烦」;26 岁时,小云一生体面的爷爷骤然离世,留给家人的告别时间只有短短一天,翻箱倒柜寻找重要物品有如大海捞针,更使得她坚定要系统性地进行 「生前整理」 的决心,随后一年,她又在 《此生未完成》《人生除此无大事》《我是遗物整理师》《我的家里空无一物》 等书籍及影视作品中找到更多共鸣。

到今年,小云 30 岁了。她感悟道,「生前整理」 不是等待人生的终点,而是为了更轻盈、自在地活在当下。

人生不过三件事:「就活」「婚活」「终活」

「生前整理」 的概念兴于日本,最早叫作 「终活」,意思是 「为人生终点而进行的准备活动」 ,2012 年曾入选日本年度流行语大赏。有报道称,四分之一的日本年轻人,已经开始 「生前整理」。

日本流行以 「活」 造词,细数下来,一个人的人生不过三件事:「就活」(求职就业)、「婚活」(相亲结婚)、「终活」(人生终点的活动)。

在深度老龄化的日本,「终活整理」「生前整理」 是指在一个人精力尚可之时,力所能及地处理好身后事,这其中包括整理个人房产、金融资产、医疗保险、个人日记、私人影音资料、电脑与手机数据等,以及提前写好遗嘱,妥善处置、陆续减少个人衣物、书籍和家居物品,以确保意外发生时,资产能顺利传承,同时维护辞世后的隐私和尊严,减轻家人负担。有网友评价,「明天和意外不知道哪一个先来,这才是真正的人间清醒」。

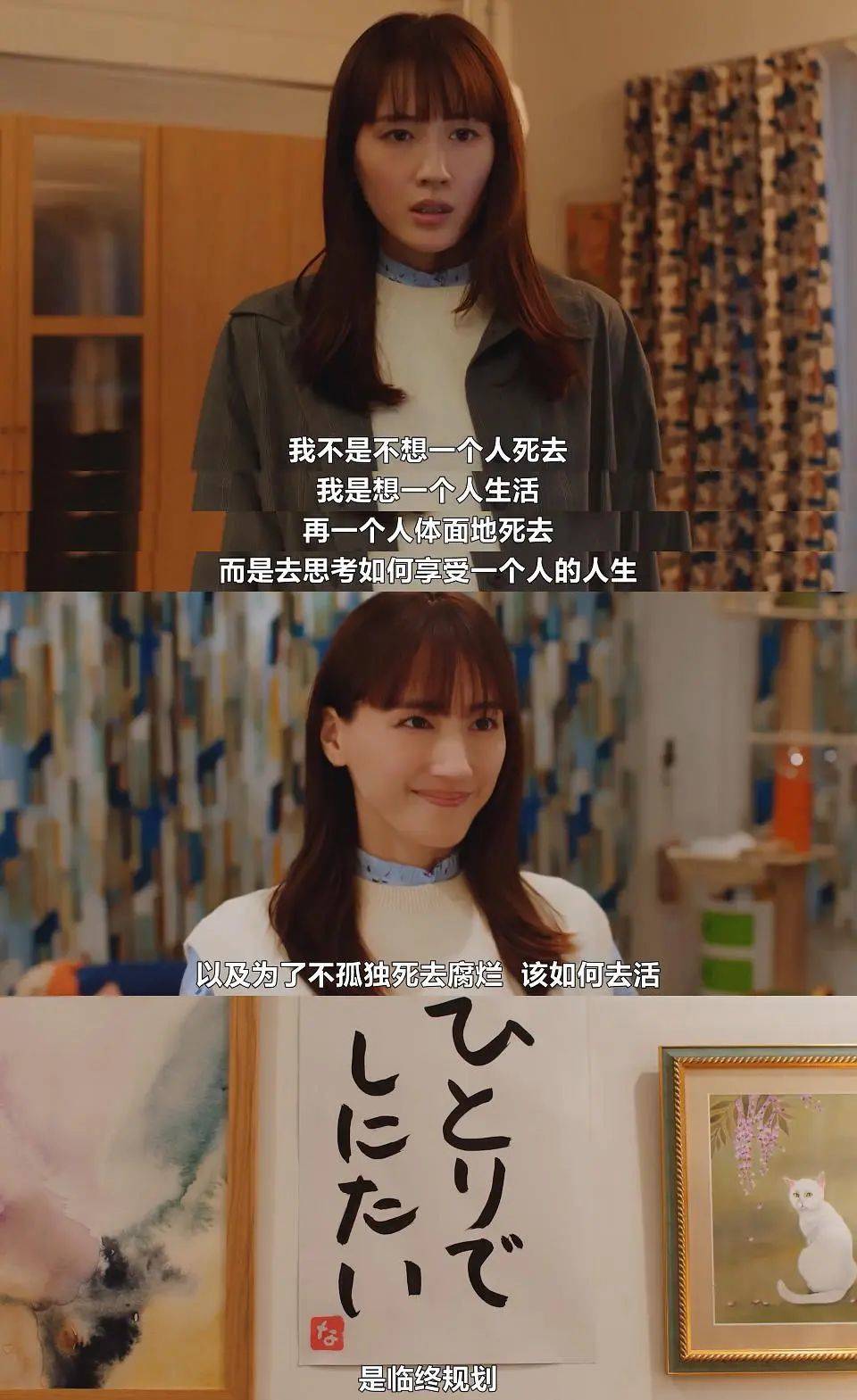

(图/《想一个人死去》)

旅日作家李长声年过七十开始做 「终活」,在他看来,今天谈 「终活」,其实谈的是生死观,「网上笑谈:人死了钱没花完,人没死钱花完了,也许人最大的遗憾就是不能把握哪天死。」 所谓 「终活」,无非是自主断舍离。他说,日本因为 「终活」 成风,招来各行各业割韭菜。有卖墓地的,有卖理财的,还有卖 「终活」 日记本的,封面上印着 「2025—2034」,倘若用完了不死,还得再买一本。

2022 年,日本亚洲通讯社社长徐静波收到过一份礼物——相交多年的日企董事木村先生送的一枚奖章,「这是我一生得到的最高荣誉,现在送给你。」 妻子过世后,78 岁的木村决定开始做 「终活」。在整理人生之物时,木村决定把自己因为在中国长驻 8 年获得的员工荣誉勋章送给最合适的人,留作纪念。

木村说:「人生开始进入减法,不能等到自己意识模糊,或卧病在床时再考虑整理自己的人生。」 于是,他把收藏的数千本书都交给了旧书商,把衣服大多送进了垃圾箱,把多余的家具和家电叫垃圾处理公司拉走,家里只剩下一台冰箱、一套沙发、一个衣柜、一张床、一张办公桌,像住酒店一样,「干干净净,无牵无挂」。木村说,「人老了,不能麻烦子女,他们也都有生活的负担,所以,我必须自己管好自己。」

「人终有一死,没办法,但我舍不得。若身后不留一物地死去,实在很豁达,很利落。」 年近七旬的日本女作家伊藤比吕美在著作 《身后无遗物》 中如此感慨。

越早开始整理,越早活得清醒

95 后小云做 「生前整理」 的核心,是让一切重要事物清晰可循,为此,她做了五件事。

第一是清东西。定期处理闲置物品和电子文件 (比如手机相册、电脑文档),能不买的东西尽量不买。最实用的方法是给物品贴标签——比如老照片盒上贴 「扫描后丢弃」,同学录写 「拍照存档」,旧衣服标 「捐小区回收箱」。「原则很简单,能存手机绝不占柜子。」

爷爷生前赠予的纪念手表。(图/受访者供图)

第二是理钱财。把八百年不用的银行卡注销掉,所有密码都统一加密保管 (只告诉信任的家人怎么获取)。房产证、保单这些重要文件,统一存放在家人知道的位置 (比如 「放在书柜第三格的蓝色文件夹」),里面再夹一张手写清单写清楚都有什么。家人急用时,三分钟就能找到。

人生应急包。(图/受访者供图)

第三是筛关系。定期清理微信好友和社交账号,那种几年没说话的 「僵尸好友」 直接删除,在小云看来,这不是冷漠,而是 「想把时间留给半夜能打电话的朋友」 。

第四是写愿望。把想做的事列成愿意清单 (比如学潜水、带爸妈旅行),更关键的是清空收藏夹——把小红书收藏的旅游攻略变成机票,把收藏的菜谱变成周末厨房实验。用 「已完成」 替代 「收藏吃灰」,「这比列计划痛快多了。对了,记得要定期检查更新,把已完成项划掉!」

第五是留句话。小云简单写了份遗嘱初稿,大致记录了医疗救治倾向与身后事安排,像是万一重病时要不要插管、身后想怎么办……并把它和重要文件放一起。「虽然这个话题蛮沉重,但经历过爷爷的事后就明白了——清晰的意愿,是留给家人最后的体贴。」

在小云看来,两代人的生死观存在巨大差异。长辈们总觉得谈 「死」 不吉利,或者觉得 「还早呢,想这么多干吗」。他们收拾东西更多是因为日常习惯,很少为 「身后」 做准备,重要东西放哪儿,可能只有自己清楚。

而年轻一代虽然也害怕死亡,却更能轻松地探讨生死话题,「我们并不觉得提前打算是晦气,相反,这是一种负责任的态度。尤其是在数字化时代,数据信息爆炸,提前理清楚并没坏处。」

许多人在经历过一场大病、一次大的人生转折或者亲人突然离世带来的混乱后,往往会更容易接受和实践 「生前整理」 的理念。「越早开始整理,越能避免未来的忙乱,也能让当下活得更清醒、更少遗憾。这也是对生命的自我管理吧!」 小云说。

留下爱与被爱的记忆

人们通过整理人生,能够重新审视自我,从而更好地活在当下。

当然,也有许多人的心态非常洒脱,「人生短短三万日,生前哪管身后事,浪得几日是几日」。

有许多囤积癖拒绝收纳和整理,他们享受的就是被所爱之物周身环绕的生活,以及它们带来的满足感和情感回忆。

韩国遗物整理师金玺别在 14 年里亲历过 1000 个死亡现场。在他看来,人生在世,最后真正留下的不是金钱和地位,而是爱与被爱的记忆。他在 《我是遗物整理师》 一书中提出 「圆满人生的七大守则」:

1. 养成日常整理习惯,建立良好的生活秩序。

2. 难以开口的话,请用文字写下来。

3. 重要的物品保管在容易找到的地方。

4. 不要对家人隐瞒病情。公开病情有助于获得支持并减少遗憾,也可避免亲属陷入自责。

5. 物尽其用是对生活的尊重,不要过度消费,也不要将珍贵之物束之高阁,等待"特殊场合"。

6. 请为自己而活,不要只为别人。过度为他人牺牲易导致自我迷失。

7. 活着时要多珍惜身边人,多和所爱之人创造更多美好回忆。

生前整理,其实是极简主义生活潮流的一个细小分支。它绝不是简单的断舍离,或者是扔东西,而是通过整理让生活保持秩序与流动。有网友说,「以前断舍离是看东西拿在手里是否心动,现在断舍离是拿在手里想一想要不要带进坟墓。」

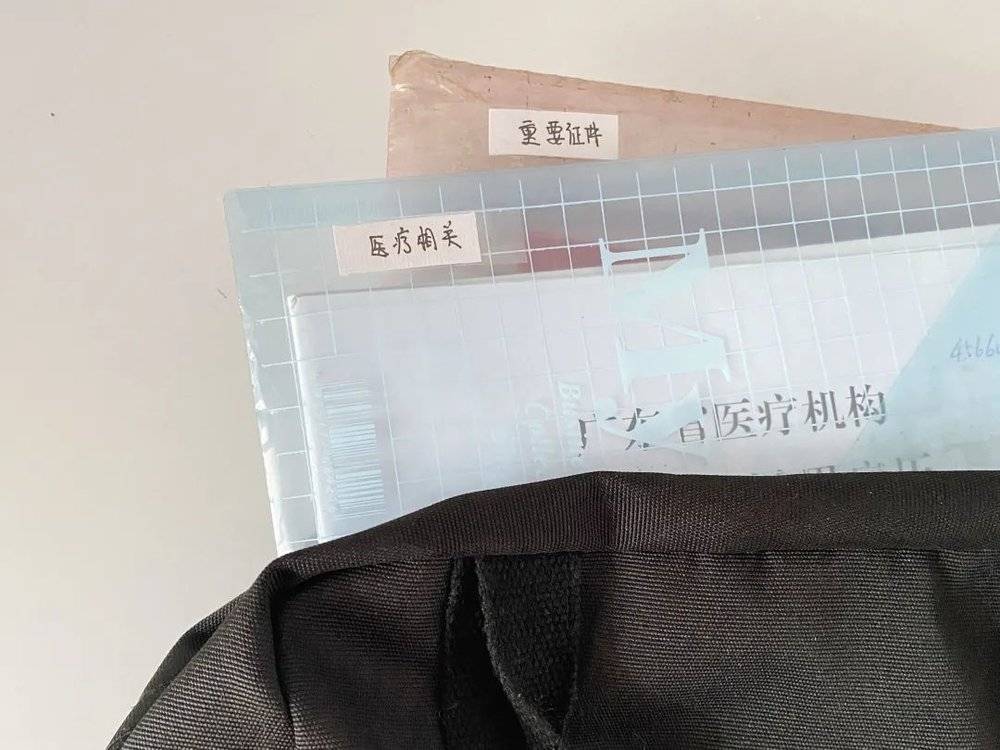

小云 2017 年起开始践行 「少即是多」 的极简生活,她用 4 双鞋搞定四季——万能拖鞋、百搭德训鞋、舒适运动鞋、潮流马丁靴;用一个登机箱搞定一周旅行——洗漱彩护小瓶分装,衣物选百搭基础款,随身小包减负出行;用一个 「人生应急包」 应对意外——内含身份证件、重要保单、医疗遗嘱等关键文件,用多色标签分别标示 (如红色是重要证件,蓝色是医疗相关),并同步告知家人,急用时可 「拎袋就走」。

「生前整理最大的价值,从不是面对死亡,而是珍惜当下。」 当物品各得其所、密码妥善交代、重要文件有迹可循,小云的内心感到一种前所未有的轻松和踏实,「它让我更敢投入地去生活,更珍惜眼前的关系和体验。」

她说她最喜欢的是泰戈尔的一句诗:「有一个夜晚我烧毁了所有的记忆,从此我的梦就透明了;有一个早晨我扔掉了所有的昨天,从此我的脚步就轻盈了。」

(应受访者要求,小云为化名)

1.《日本社会的新流行:终活》 徐静波,澎湃新闻

2.《年过七十,开始做 「终活」》 李长声,一览扶桑

本文来自微信公众号:新周刊,作者:何驰,编辑:陆一鸣