第一章核心内容:管理其实是一套治理框架。

框架中会有四个层级,依次是:员工、经理、总监、高管。

不同层级在框架中会有不同的责任,第二章讨论的重点是人治期待的英雄经理,本章的重点是法治的核心总监:

-

第一节,我们为总监设定了一套评价标准:五维能力模型;

-

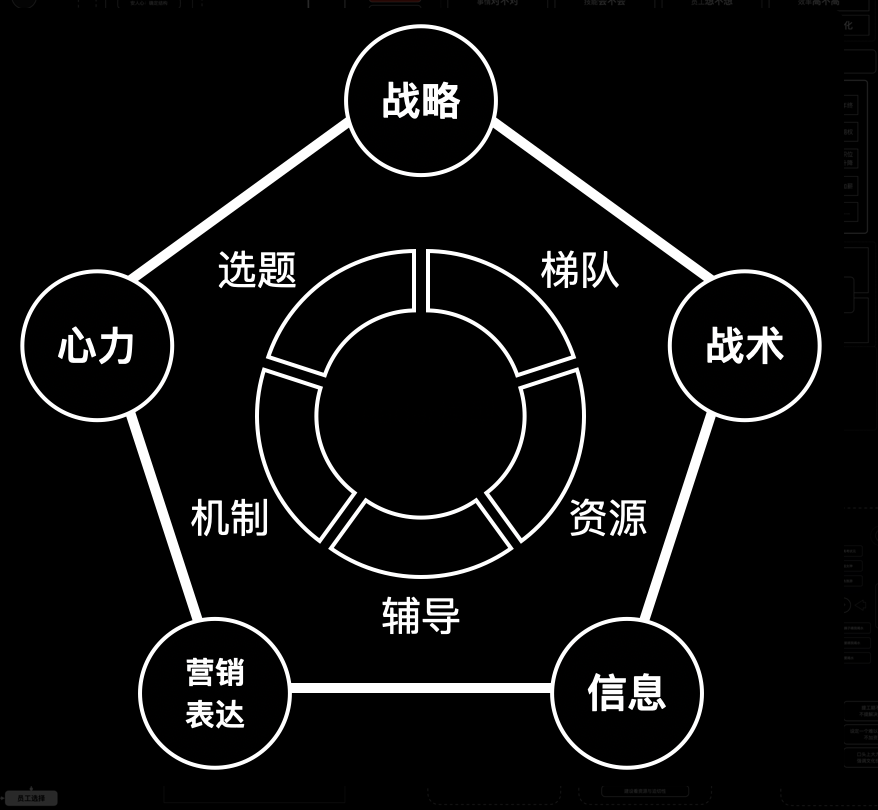

第二节,我们将总监的实际工作圈定到了五件事里面,并希望总监 80% 以上的精力用于五件事的处理;

-

而因为总监的核心工作是战略的上传下达,所以第三节我们核心介绍了战略与执行之间的巨大鸿沟,第四节进一步衍生了这个主题;

-

而后的内容全部在围绕总监的五件事系统性的展开,比如跨部门的辅导、系统性的信息整理、OKR 这类全局机制的本质、汇报对于资源的意义;

通过以上九节课的学习,相信大家对如何做好一个总监,有了深刻的认识,今天是第十节课:如何从总监跨越到高管。

高管:渡劫之路

想做好总监一定要在总监五维能力模型的至少两项比较出色,那么这个人一定有两把刷子。

而高管就是要从这群人精中搏杀出来,其难度是很高的,具体进阶路径与经理类似:

一、跳槽

跳槽依然是较为高效的路径,尤其是当你已经具备了一定的管理经验和行业影响力时。核心策略依然是降维打击,但这次的目标更高。

具体步骤是:你需要在一家大公司中担任至少是部门总监的角色,并且有意识地积累跨部门管理和战略规划的经验。

过程中要积极拓展人脉,尤其是与公司高层和其他行业领袖建立联系。积累足够的业绩和影响力后,可以选择跳槽到一家中型或初创公司担任高管。

在小公司,你将有机会全面参与公司战略决策和运营管理,迅速积累高层管理经验,只不过这段经历很可能在半年左右就会结束,因为你很难得到 CEO 的信任。

也许,这就是了解公司本质需要付出的代价。

二、鸡犬升天

这个没什么技巧,就是选择一个人,并始终跟随,风雨无阻。

这条路径的核心不是在老板是高管时候跟随,而是在他还是员工或者是经理时候就追随。

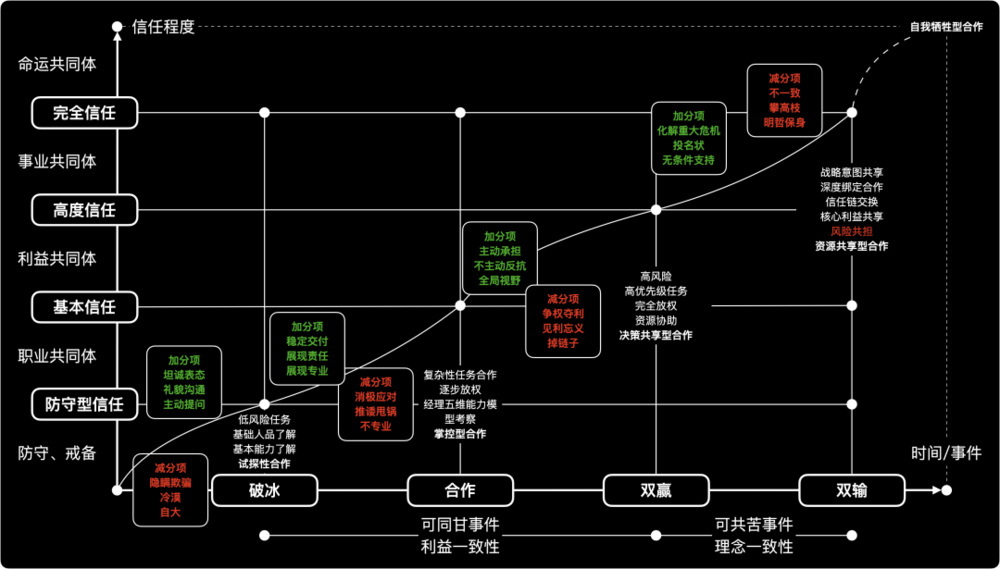

这是一个粗浅的道理:如何成为将军夫人?答案是在他还是士兵的时候。如信任事件映射表所示:

三、硬上

第三种方式依然是硬上,与经理不同的是:他不是人层面的问题,不需要总监层有人离职或出问题 (挪出坑位)再去填谁的坑,而是做救世主:

-

力挽狂澜,也就是在一个战略级、影响巨大的项目上,出了重大问题,并且是个烂摊子,也没有人愿意沾染。而你站了出来,并且还真抗住了,那你一定会上位;

-

重大成果,也就是你在一个很一般的项目上,做出了远超预期的效果,并且这个功劳没有被其他人抢走,那么你也会上位;

但,以上两种情况都很难,很需要一点咬住青山不放松的意思。

通过三条路径成为高管后,很多人会发现一个奇怪的现象:为什么有些高管的能力还比不上总监,但工资却比总监却高出不少呢?

能够回答此问题,便理解了高管的本质。

高定价的原因

在市场中,一个正常人,在管理上不会有多高价格,都是你过往公司加注在你身上的额外技术或者行业加成,他们买的是认知,买的是 Know How。这是一种典型的资源换时间的表现。

所以,各位领域专家、管理高手千万不要死抓着通用技能不放,那并没有什么竞争力。

纯管理意义不大,更多属于项目管理的一部分;纯专业更仅仅是实现目标的工具。

大家努力的核心还是要围绕行业项目做展开。所有高薪,全部是因为你的 Know How,深入理解行业,做几个有壁垒的行业项目,这个事情很关键。

管理是内功心法,行业知识是实战技巧,两者缺一不可:

-

管理知识解决的是人员规模上来后的信息失真,目标不一致等问题;

-

行业知识解决的是关键瓶颈问题,也就是评价的核心;

进一步衍生,公司高管年薪 100w,下面 4 个总监分别年薪 60w,有什么问题是总监不能完成必须要高管出手的吗?

答案是没有,所有高管能做的事情,多半总监都能做,那这种情况下为什么公司还愿意给他那么高的工资呢?

答案是一点两面:

-

核心点买的是高管在专业度上的认知;

-

他包含两个方面:忠诚度和专业度;

第一是买个专业忠诚度,也就是高管做专业决策的时候,在关键时刻会跟公司站在一起,会帮公司省钱。

专业忠诚度

这个专业忠诚度,对很多同学可能比较陌生,这里以 CTO 举例,当前项目有 2 条实现路径:

-

一条与技术相关性很大,做了在技术侧会有长足的进步,但可能会花不少额外的成本;

-

另一条与技术相关性不大,但也能解决问题,成本会降低不少;

如果你是那个 CTO,面对技术的极致追求,在 4 个技术总监的不停撺掇之下,能不能做出最有利于公司的决策?

这是一个很重要的问题。

这里举个真实例子:之前在一家大公司的时候,部门负责人极度迷信 Flutter 这个技术,想要推动用 Flutter 重构公司 APP。

于是他先在团队内做验证,大概花了 10 多个人做了半年,成本的话大概 300w 左右,年底自然是无疾而终。

但谁应该为这 300w 买单呢?

要注意的是,这里当然不是说不该做技术创新,管理不能从一个极端到另一个极端。

只不过在各个公司中,有些技术基建是浪费,有些技术基建是必须,什么是浪费什么是必须,是需要高管去判断的。

作为高管首先要端正态度,自己首先代表公司,其次才是一个领域专家,屁股一旦坐歪,造成的浪费可就大了;

以上是忠诚度问题,其次是专业能力问题。

专业能力

这里的专业能力不是你实际掌握的能力,而是公司需要的能力,而两者总是不匹配的,这变相对高管增加了两个要求:

-

第一,快速学习的能力,自己很快就能掌握;

-

第二,优秀的资源渠道,自己能快速找到掌握能力的人;

为什么这么急迫的需要高管掌握公司需要的专业能力呢?

一方面是因为公司不愿意为第二个人付出如此高的专业忠诚度价格;

另一方面,业务在发展,任何一个需要专业判断的地方出点问题,都会导致浪费的发生。

所以,高管的专业力,如何是如何体现的?

专业能力如何体现

高管专业能力的体现,一般以提出问题的方式进行。

提个好问题的本质是评价一个事物本身,最优评价能力不在于对已有结果进行评价。

而要找到事物隐藏起来 「看似不存在那部分」,其次是找到 「多出来的部分」,也就是 「正确但没用的部分」。

正确的评价会减少公司很多无效浪费,属于高管最核心能力要求。

最后,因为技术侧特别典型,这里再举个高管 CTO 案例。

需要懂技术吗

之前在粉丝群有个很有意思的问题:不懂技术能做 CTO 吗?

有些同学认为可以,有些同学认为不可以。但马上有 2 个同学打破了僵持:实际上已经有 2 个产品成为 CTO 的真实案例,并且他们还做得挺好的!

所以结论是:不懂代码也能做 CTO,因为懂技术和懂代码完全是两回事,比如:

-

前端同学往往不会后端代码;

-

后端同学会对 Native 代码感到陌生;

-

就算有全栈高手,面对新出的 AI 技术,依旧需要再学习;

所以就算技术出身的 CTO,也不见得对技术有全面的认识。

而全栈技术本来就很难,花大量时间成为专家,但管理能力不行,业务理解跟不上,这种人是很难成为 CTO 的。

综上,不能以懂代码作为懂技术的衡量标准,那么应该用什么作为懂的衡量标准呢?

我认为面对一件事情/任务的时候,有三点要思考:

-

对于这个问题已经提出的动作,或者完成的工作,能不能提出问题。很多人对这个事情/任务毫无概念,连最基本的问题都提不出来;

-

提出正确的问题是为了引导负责人思考,这需要我们对事情/任务有好坏的标准的基本认知,也就是知道什么是好坏;

-

最后,如果这个任务有问题,你是否具备指导的能力;

比如,大家遇到一个问题,有几点可以看出我们对问题是不是清晰:

-

第一,我们能不能对问题提出清晰的观点,有观点才有认知;

-

第二,对于我们提出的观点,我们是否有足够的论据,或者知道要找什么论据,进一步去哪里找;

-

第三,有其他同学提出了我们没想到的论据,我们能否判断这个论据的真假,以及与我们的论点是否有直接的关系;

-

最后,有些论据不完善,我们是否有能力进一步去完善他;

所以,什么是懂 (一件事/一个任务)?

首先,你对这件事/任务会有一个清晰的衡量标准,你能明确定义他的好坏,并且这个好坏能被专业的人所认可;

其次,你的衡量标准是可衡量、可进一步拆分的,甚至可以形成一个判断模型;

然后,对于一个已经存在的任务,你能根据衡量标准,清晰指出他哪里有问题;对于一个需求去完成的任务,你能毒辣地指出,他哪些部分是多余的,不需要做的!

最后,对于那些有问题的部分,你能提出进一步的优化建议。

综上,你如果对一件事有标准、能揪出问题,有修改意见,对于这件事毫无疑问你是懂的!

结语

通过的前九节内容的学习,我们明白了应该如何做好一名总监;今天是总监篇章最后一节内容:如何从总监跨域到高管这一终极职位。

晋升路径无非三条:跳槽、追随领导以及力挽狂澜,只不过每条都很难。

成为高管后必须满足的两个核心要求:忠诚度和专业能力方面。

公司资源是有限的,并且多数时候员工与公司的利益是不一致的,如果高管屁股坐歪了,那么公司就将蒙受巨大损失。

这也是为什么公司对于高管的忠诚度要求是远高于能力的,并且只要将资源到位,善于学习的高管会进步地很快。

最后,高管还是要有行业认知,这不是要求你细节工作做得多么好,而是对员工的任务有基本的评价能力,知道哪里有浪费,知道如何改进,这就够了。

本文来自微信公众号:叶小钗,作者:叶小钗