2025 年 9 月 19 日,亚马逊云科技宣布在 Amazon Bedrock 上推出 Qwen3 系列 4 款模型与 DeepSeek-V3.1 模型的完全托管服务,并已在全球范围内正式可用。

其中,Qwen3 系列是首次上线 Amazon Bedrock,阿里巴巴也因此成为 Amazon Bedrock 平台上第 13 个顶级 AI 大模型提供商。

而这也是继亚马逊云科技在 8 月 6 日宣布 OpenAI 最新发布的两款开放权重基础模型 gpt-oss-120b 与 gpt-oss-20b,首次可通过 Amazon Bedrock 和 Amazon SageMaker AI 访问之后,向业内再次投放的重磅炸弹。

没有一家云厂商像亚马逊云科技一样,执着于 「收集」 几乎所有的模型,这背后既关乎选择,也关乎 AI 成功。

「Choice Matters」:Amazon Bedrock 迎来两大 「重量级选手」

试想一下,一家中国企业在出海时,有的需要使用海外大模型,也可能因为自身的安全合规原因,继续使用国内大模型,这在以前需要较高的成本,如今可以在 Amazon Bedrock 上轻松实现。

此次入驻的模型中,Qwen3 是阿里巴巴在今年 4 月发布的最新一代开源模型,在推理、指令遵循、工具调用、多语言能力等方面均大幅增强,并创下所有国产模型及全球开源模型的性能新高。DeepSeek-V3.1 则是被 DeepSeek 称为 「迈向 Agentic AI 时代的第一步」,其响应更快,同时也能在深度、透明的思考间实现平衡。

Qwen3、DeepSeek-V3.1 本身就有海量的开发者用户基础,在各项评测中都表现优秀,海外企业对于中国大模型也有需求,业务使用不同模型组合的可能性进一步提升。

与此同时,亚马逊云科技接入的每一个模型都为客户带来了独特的优势、场景聚焦,共同构建起一个全面且多元的生成式 AI 生态系统。让客户能够根据具体使用场景选择最适合的模型,同时享受亚马逊云科技在安全、隐私保护和可靠性等方面的优势。

亚马逊云科技 CEO Matt Garman 此前在接受媒体采访时表示:亚马逊云科技有签署数十亿美元合同的客户,也有今天只花 10 美元的客户。对我们来说,这些小型初创公司与大额交易同样重要。

他强调,这种方法反映了亚马逊云科技提供基础技术的战略,服务于各种规模的组织——从新兴创业公司到企业巨头。这种客户多样性不仅使亚马逊云科技能够满足广泛的需求,还支持跨不同市场细分和行业的长期可持续增长。

「Choice Matters」(选择大于一切) 战略正式提出是在亚马逊云科技 re:Invent 2024 上,这一战略正是亚马逊云科技基础技术战略的延续:要为不同客户的不同业务场景选择一个适合的模型,而不是只以名气或性能为衡量标准。

自 2023 年 4 月,亚马逊云科技推出 Amazon Bedrock 这一被业内称为 「模型超市」 的平台开始,就一直在践行为用户开始提供多样化以及行业内明星模型选择的理念。每当大模型明星产品重磅发布后,用户都能无延时地通过 Amazon Bedrock 或 SageMaker 平台调用。

在宣布接入最新 Qwen3 与 DeepSeek 的 5 款模型的同时,亚马逊云科技也宣布进一步将更多模型的可用性扩展到每个拥有亚马逊云科技区域的大洲,包括美国东部 (弗吉尼亚北部)、美国西部 (俄勒冈)、东京、孟买、爱尔兰、伦敦、米兰、斯德哥尔摩和南美洲 (圣保罗)。

由此可见,亚马逊云科技不仅仅一直在用实际行动扩充了 Amazon Bedrock 的模型阵容,丰富了开放权重模型的生态,同时也在为客户提供多元,极致性价比的选择的优质模型。

AI 更重要的,是模型之上

「都 2025 年了,你还在纠结选择大模型吗?」 亚马逊云科技大中华区产品部技术总监王晓野在前几天刚刚举办的 2025 ITValue Summit 数字价值年会现场抛出了一个尖锐的问题。

他展示了一组行业调研数据:Gartner 2024 年企业 AI 发展任务调查显示,有三分之二受访企业高管认为生成式 AI 将带来颠覆性变革,AI 热潮促使大量试点及概念验证 (PoC) 项目启动,仅有 41% 的生成式 AI POC 项目能进入生产阶段——这一数字揭示了一个严峻的现实:在通往 AI 转型的道路上,企业在技术成熟度和运营准备两大关键领域仍面临重大挑战,这也是制约生成式 AI 大规模部署的主要瓶颈。

而导致失败的六大原因,几乎没有一条是因为 「选错了模型」。相反,问题主要集中在:业务范围和建模评估不足、为做 AI 而做 AI、数据准备不充分、工程能力缺失、成本认知不足以及安全风险管理不到位。

「在真正实现业务价值的时候,模型只是前提条件,而不是核心。」 王晓野指出。相比于 2023 年大家热议 「选择哪个大模型」,2025 年的焦点已经转向了如何避免 POC 陷阱、如何从想法走到生产。

如何避开陷阱,突破 41% 的成功率魔咒?亚马逊云科技提出了 「从 POC 到生产的三大要素」。上述 41% 成功落地的项目往往做对了三件事:一、场景评估——成熟的 AI 场景不再稀缺,像娱乐、出海、翻译、素材生成等已有大量验证案例。企业需要在 ROI、预算和时间维度上进行全面评估,而不是只看模型效果。二、技术选型——选择合适的合作伙伴,共同支撑生产级的落地。三、系统化思维——不仅关注模型,还要量化生产化后的成本和收益,形成整体的系统评估。

在场景评估上,亚马逊云科技基于长期积累的客户实践经验,梳理出了生成式 AI 当前最具代表性的 11 大应用场景。这些场景既可应用于特定行业,也具备跨行业落地的潜力。与此同时,越来越多的企业开始探索智能运维、智能终端、AI 搜索引擎,以及基于 Agent 的研究报告生成等创新场景。每个场景都代表着独特的价值创造机会,关键在于找到最契合企业自身发展阶段和业务特点的切入点。

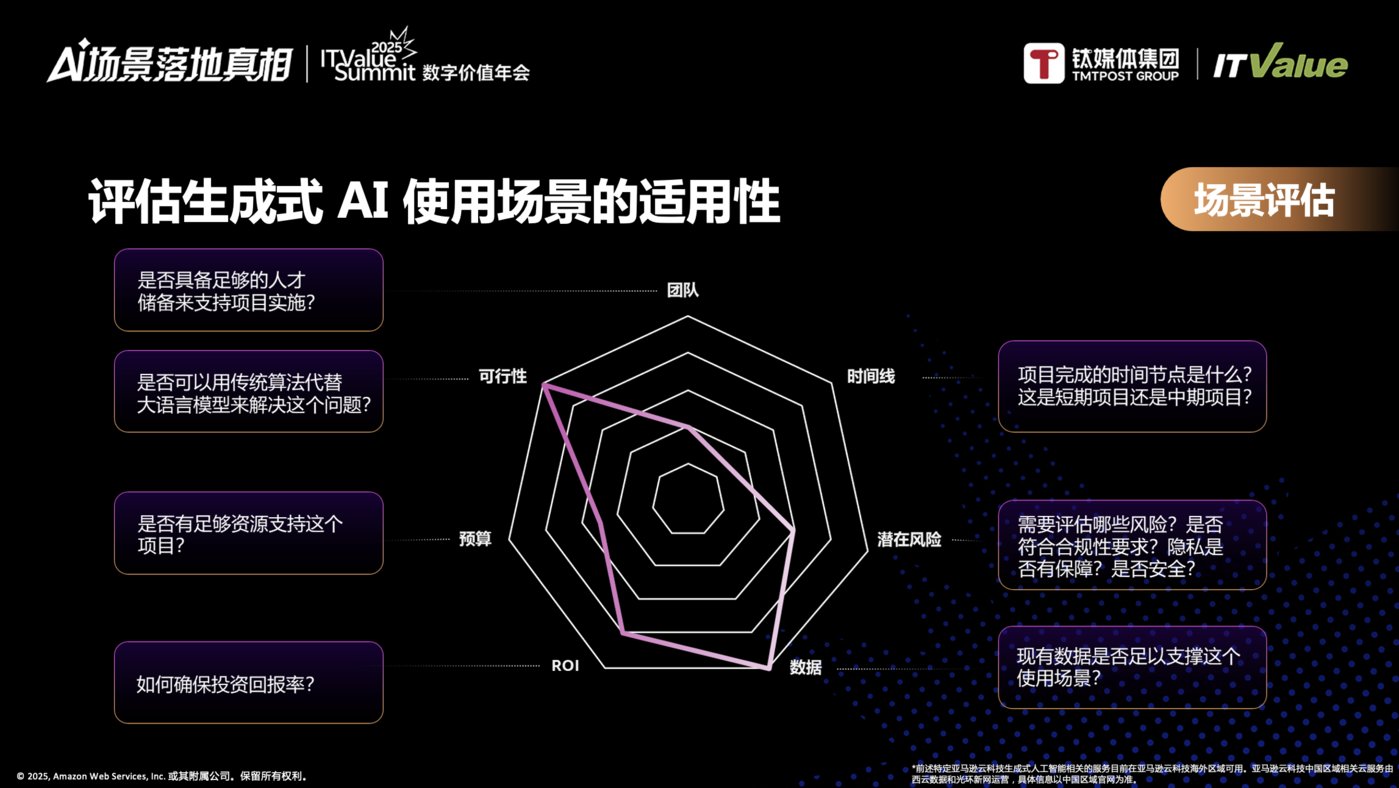

在选定应用场景后,项目的可行性评估需要构建一个多维度的评估体系:业务影响力评估确保项目能创造实质性价值,风险控制维度考量潜在挑战,数据支撑能力评估保障项目运行质量,而预算规模和团队配置则需与项目需求相匹配。这些维度不仅将直接影响项目筛选标准的制定和成功指标的设定,更会贯穿整个项目规划始终。只有在各个维度都进行充分评估和准备,才能为项目成功奠定坚实基础。

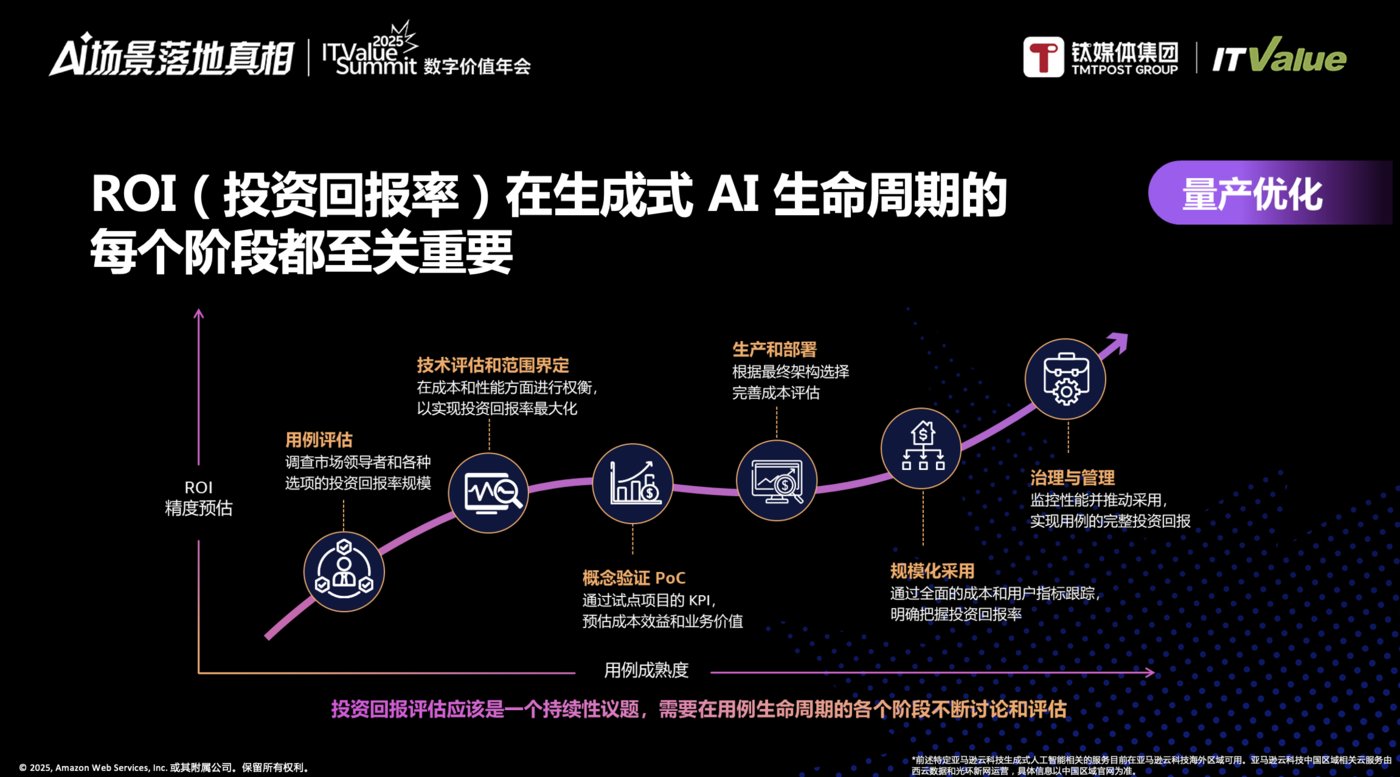

最后,量产优化阶段,投资回报率 (ROI) 不应仅仅作为一个考核指标,而应该成为生成式 AI 项目全生命周期中的核心思维方式。从场景选择、技术评估、概念验证 (PoC),到生产部署、规模化应用和持续迭代,每个阶段都需要以 ROI 为指导原则。这种 「ROI 驱动」 的思维模式能够确保企业在 AI 转型过程中始终保持正确方向,实现技术创新与商业价值的有效统一。

不过,这三大要素虽然至关重要,但并非一成不变。在瞬息万变的 AI 技术浪潮中,企业还需要保持开放学习的心态,通过持续试验、优化和迭代,不断完善自身的 AI 能力建设。这是一个螺旋上升的过程,每一次尝试都是通向成功的重要一步。

从构思到生产,面向最终系统,亚马逊云科技生成式 AI 创新中心遵循一个清晰的四步走方法论,为客户提供全周期的支持与服务。在构思阶段,帮助客户进行场景识别、需求聚焦,并选择最适合的技术路线;在原型设计阶段,快速构建概念验证原型;在试点阶段,根据具体需求提供定制化开发;在生产阶段,通过专业咨询服务帮助客户提升解决方案在真实环境中的表现,优化输出质量并降低运营成本。

在这个快速发展的 AI 时代,企业需要敏捷性、精确性和快速适应能力并举的伙伴,才能确保生成式 AI 项目在每个阶段都能获得专业支持,最终实现成功落地和规模化应用。

在技术层面,亚马逊云科技也提供了生成式 AI 技术选型的全景图谱,这个过程主要涉及三个关键维度:第一是模型层面,企业需要基于自身业务指标进行综合评估,选择最适配的模型。第二是数据层面,「好的数据等于好的 AI」,这直接关系到模型的实际表现和应用效果。第三是技术路线选择,关键技术路径上选择将直接影响应用效果和项目落地的成功率。

在模型选择这一关键环节,亚马逊云科技建议企业采用一套系统化的评估方法。首先,企业需要明确自身场景的优先考虑因素,并按重要性排序。例如,某企业可能将成本作为首要考量,其次是精度,最后是速度。基于这种优先级排序,可以对每个入围的大语言模型进行量化评估和排名。例如,假设模型 A 在综合评估中胜出,虽然它并非在所有维度上都是表现最优的选择,但由于在最关键的成本维度表现最佳,且在第二重要的精度维度上排名第二,因此最终成为最佳选择。

值得注意的是,除了模型本身的性能指标外,我们还需要充分考虑模型提供商的市场影响力,以及其在数据隐私、安全性和负责任 AI 等方面的表现。这些因素将直接影响模型的可持续发展和迭代能力,是确保项目长期成功的重要保障。

在模型选择策略上,亚马逊云科技发现一个重要趋势:企业不应拘泥于 「一个场景一个模型」 的固定思维。相反,应该采取更灵活的 「场景适配」 策略,让每个模型都能物尽其用,发挥所长。

对于简单场景,选择单一模型往往就能满足需求。比如在代码辅助场景中,Claude 4 这样专注于编程的模型就能很好地完成任务。然而,在面对复杂场景时,采用模型组合的策略则更为明智。例如,在构建复杂的翻译系统或多 Agent 系统时,我们可以让不同模型在业务流程的各个环节各司其职,每个子任务都由最适合的模型来执行,从而实现整体效果的最优化。

这种灵活的模型选择策略不仅能确保每个场景都能获得最佳性价比,还能充分发挥各个模型的独特优势,最终达到 「1+1>2」 的效果。

另一个关键环节是数据层,数据是企业规模化应用生成式 AI 的核心驱动力,但这个挑战远比表面看起来要复杂得多。

首先,生成式 AI 应用本质上仍是一个完整的应用程序,要实现规模化应用,企业不仅需要考虑大语言模型的调用,更需要建立完善的数据库体系来支撑所有交互环节的用户体验。其次,企业必须建立严格的数据治理流程,包括确保数据质量的标准与控制、保障数据隐私与合规、落实数据安全措施,以及建立精细的访问控制机制。虽然生成式 AI 的表层应用令人着迷,但真正的关键在于构建现代化的数据架构,实现数据的高效处理和合理使用。这才是确保 AI 应用能够持续创造价值的基石。

在技术方案层面,当下最受关注的无疑是 Agentic AI。Agent 化的应用正在成为生成式 AI 的重要发展方向。从技术角度看,主要有两种实现路径:一种是基于多模型串联的 MCP(Model-Chain-Pipeline) 模式,通过合理编排不同模型的能力来完成复杂任务;另一种是基于 Agent Workflow 的模式,通过定义明确的工作流来协调多个智能体的协作。这两种模式各有优势:MCP 模式实现相对简单,适合处理确定性强的任务流程;而 Agent Workflow 则更适合处理需要动态决策的复杂场景。企业可以根据具体场景需求和技术储备,选择合适的实现路径。

展望生成式 AI 的发展趋势,选择模型不再是问题,真正需要关注的是:数据能否持续投入,组织是否具备工程化能力,以及是否能在新一代 Agent 范式下把握行业方向。

企业的竞争力,已经不在 「选哪个模型」,而在 「如何让系统真正走到生产」——亚马逊云科技非常清楚这一点。