上一篇文章 《上海学生创建菜品目录,保住了 「吐槽权」》 的留言区,不少读者就说,恐怕这个菜品目录很快就要从大众点评网上消失了。

果然,我今天再去看,发现 「南洋模范中学食堂」 只剩下 10 个 「网友推荐」 菜品和 20 个 「其他菜品」。而之前是七八十个菜品。

「西红柿炒番茄」「502 粽子」「辣蒸僵尸鱼」 这些讽刺性的菜品仍然在列,但学生心目中 「最具代表性的高杀伤力菜品」,不见了。比如,原来排名第一的 「烟熏油焖老鼠肉」 就没了。好在一位同学在和我聊天时记录了他对这道 「经典菜品」 的个人体验,可以作为历史存档:

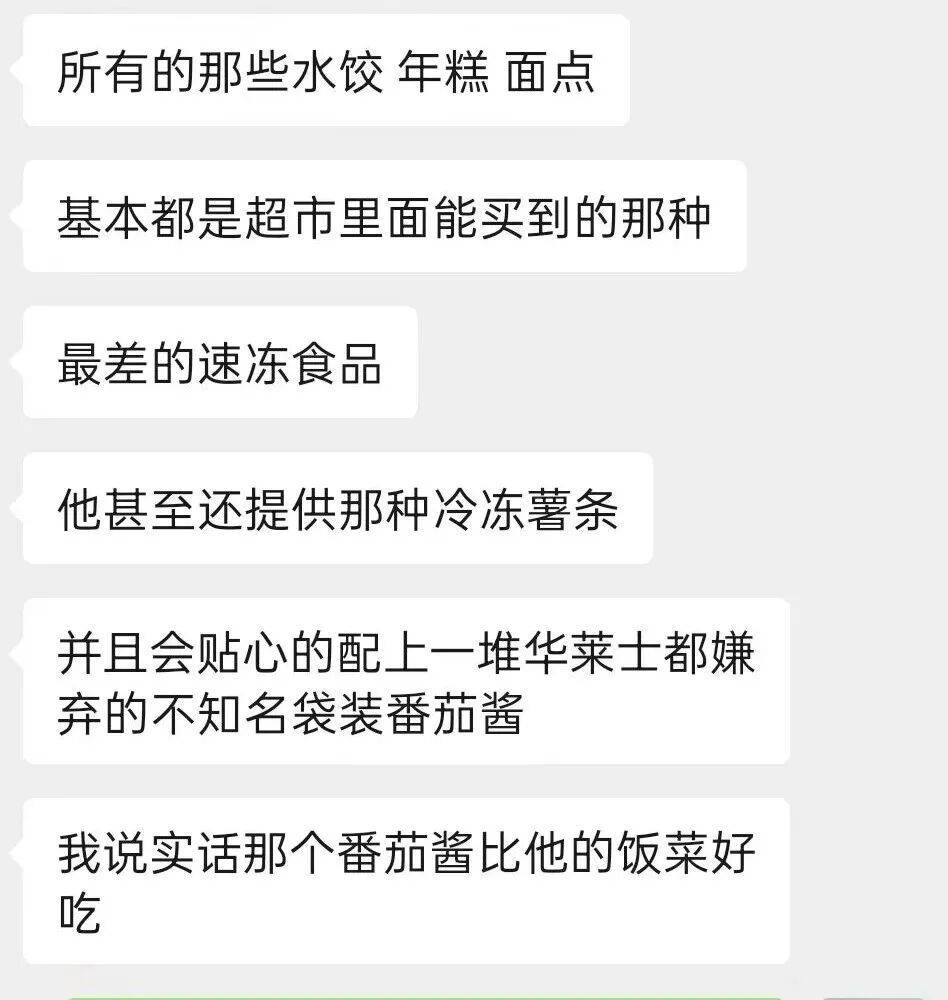

「这个老鼠肉伴随我们走过了三年,每一次都永远是那么难吃。为什么叫它老鼠肉?因为这个肉已经无可救药了。首先很明显是预制菜,而且是高度预制,就是隔水加热就可以吃的那种,因为三年来每次看到它,长得永远一样。其次是味道极其难吃,吃不出任何一种肉的特征,无法分辨来源是什么动物,味道齁咸,并且特别油,带有一股很浓很别扭的烟熏味,总之就是完全吃不下去。」

也许这只是一次轻度的信息消失,因为,我还是在网页的 「问答」 角落发现了这道菜的痕迹。2021 年 12 月 6 日,有网友问:「烟熏老鼠肉是真老鼠肉吗,不会拿牛肉冒充吧?」 当月,有两位网友予以回答:「是的,请放心。」「货真价实。」

但就基本面而言,这个极为罕见的上海学生在校园餐问题上公开且幽默地发声的案例,就此中止了。

其实,今天我还在网上发现另一个学校的同学建立的校园餐 「菜品目录」,为了让它们保留得更久一些,就不提它们校名了。就在这里留存他们学校供应的午餐照片吧 (上海学生午餐大多是 20 元左右收费标准):

我们常说,这是一个信息社会,我们身处于一个无比广阔的信息海洋之中。

比如,仅仅微信这一个工具,据工信部 2025 年第一季度数据,月活跃用户已突破 13.2 亿,每天产生的数据量高达 357PB,相当于 8950 万部高清电影的存储容量。以微信公众号为例,虽然粉丝量过百万的极少,但是,就注册总量而言,有超过 2000 万个,其中活跃的也有 350 万个。如此多的创作者,意味着每天都有海量的中文创作诞生。

但是,互联网上的信息真的是海量的吗?且不说到底有多少是有价值的真实信息,有多少是信息泡沫,仅仅 「海量」 这个判断,也是值得怀疑的。

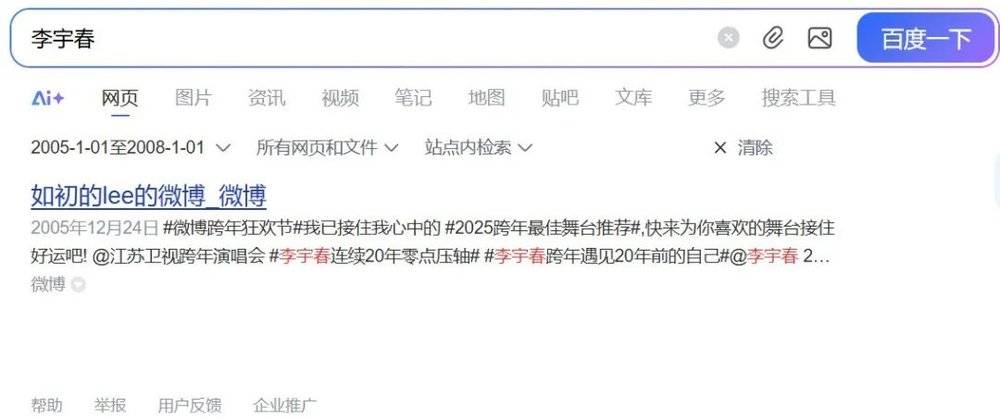

比如,我刚刚用百度对 「李宇春」 进行了搜索,当时间设置在 2000 年 1 月 1 日~2005 年 1 月 1 日,找到的网页为 0。时间延长到 2008 年 1 月 1 日,只搜索到 1 条微博信息。到 2009 年,搜索到 3 条;到 2010 年,5 条;到 2016 年 1 月 1 日,「李宇春」 的百度搜索结果终于有了第 7 个页面,但总数依然很少。

经历过世纪之初互联网浪潮的人们可能还会记得:李宇春是当时现象级人物,2005 年获超级女声全国总冠军,并登上 《时代周刊》 亚洲版封面,2006 年个人专辑销量 137 万张,2008 年获得 MTV「中国内地最受欢迎歌手奖」,之后创立品牌演唱会 「WhyMe」,并举行巡演。当时,在所有明星粉丝中,李宇春的粉丝是最活跃、原创能力最强的,但如今,中文互联网上已经几乎没有他们的踪迹。至少已经不容易搜索得到。

换言之,如果是新世纪之后出生的 00 后,也就是现在 25 岁~30 岁左右的年轻人,恐怕已经无法理解李宇春以及超级女声现象,即便他们产生了探究的兴趣,在互联网上也几乎一无所获。

互联网的信息确实是海量的,但它来得猛烈,去得也彻底。

刚刚也搜索了一下马云。

淘宝成立于 2004 年,阿里巴巴则是 2014 年 9 月 19 日在纽交所上市,创下美国历史上最大的 IPO 纪录,上市首日市值突破 2300 亿美元。可是,当我把百度搜索 「马云」 设置在 1999 年 1 月 1 日~2014 年 9 月 19 日,百度一共检索到 5 页 44 条信息,而且没有一条是主题与阿里巴巴上市直接相关的。

当时间设置在 2000 年 1 月 1 日~2010 年 1 月 1 日时,搜索 「马云」 仅仅只有 3 条信息。

很遗憾,这就是一代首富在互联网上的待遇。

荒诞,寂寥。

这种待遇并不是专门针对李宇春或者马云,真相很可能是:移动互联网时代之前的互联网痕迹,正在批量消失。

比如,前段时间大家都在怀念的天涯论坛消亡。类似天涯论坛这样的平台很多,当这些平台公司停止运营,不再维护,保留各个平台上面的文章、图片、视频,也就纷纷消失。

据说,「互联网是有记忆的」,今天,我们以为一切都会在互联网上留下痕迹,但可能性更大的却是:到了某个时间点,一切都将失去踪影。

那些曾经为我们所感动的、愤怒的、珍爱的互联网记忆,将失去踪影。

50 万绿捷学生用户吃了这么多年的绿捷校园餐,但是,关于用餐体验的记录,今天就已经少有痕迹,再过一些年,恐怕少有人能真正明白,今天的上海学生,都经历过什么。

可见,互联网信息是海量的,但同时也是有生命的。它也有朝气蓬勃,也有挥斥方遒,也有纵横天下,但也会有隐入尘烟,也会有 「创业未半,而中道崩殂」。

也想到了我自己。2013 年 10 月 18 日,我在呦呦鹿鸣发布第一篇文章 《亲历北马》,当时有几万人阅读。因此,今年就是呦呦鹿鸣的 12 周年了。

这些年来,我刻意与市面上的 「热点」 保持距离,远离喧嚣,在这里写的文章,基本上是自己发现的角角落落的那些不被人注意却真真实实的小人物、小事件,大多数都属于 「打捞沉没的声音」。机缘巧合下,也是不经意间,这种 「非主流叙事」,竟给这个时代保留下了一份视角独特的几百万字记录,留下了一份真实。阅读次数,恐怕也超过 10 亿次了吧。看起来似乎挺壮观,可是,如果哪一天微信这个平台停止运营了,或者微信平台关闭了公众号功能,那么,呦呦鹿鸣的一切,也都将在一瞬间消失。

「一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观」。

无论是南洋模范中学的学生,还是明星李宇春,抑或是首富马云,乃至于呦呦鹿鸣这样的写作者,如今都在这个互联网上漂流。

你我将在何处停留?将向何人诉说?当我们坦诚相对,我们将说一些什么?

或许,在那慷慨激昂的回声之中,是你我之间,久久的沉默。

以及,历经千帆之后,难以言状的孤独。

我们这一代人给这个世界留下了什么?或许,在未来的人类眼中,我们今天所处的时代,是一个空白的互联网时代。不说一手信息,甚至二手信息、三手信息,寻找起来都困难重重。

当然,这是 「或许」,最终的答案并不一定会如此这般。因为,我们之中或者之后,很可能又会出现类似司马迁这样的人物,为这个波澜壮阔的时代作传,记录下历史的点点滴滴,甚至,在历遍河山与网络之后,究天人之际,通古今之变,别开生面,自成一家,给我们留下真实的历史与宝贵的精神食粮。

善。

本文来自微信公众号:呦呦鹿鸣,作者:呦呦鹿鸣的鹿鸣君