文 | 追问 nextquestion

你脑中的每个神经元,都可能潜伏着 「控制论智子」——它们无需中央指挥,就能在毫秒之间逆转输入信号;你的每个念头,可能正是 860 亿 「神经控制单元」 精心谋划的杰作!

传统理论往往将神经元简化为类似 「开关」 的存在。然而,事实远比这更震撼:这些细胞实为数据驱动的智能体,在系统辨识与实时控制状态间无缝切换。当动作电位触发时,它们就重构神经回路,宛如 《三体》 中的智子锁死地球科技,瞬间接管整个反馈网络!

这一理论同样能解释困扰学界数十年的谜题:为何突触强度会因脉冲先后顺序在毫秒间发生微妙调整?答案正是反馈回路将 「反因果」 转化为智能调控的结果。而神经元放电的不可预测性,实际上是一种主动维持系统学习的策略。这也给 AI 领域带来了警示:若每个硅基单元都觉醒为 「神经智子」,人类能否在算力爆炸的边缘迎来 「技术奇点」?在光年尺度外,你的大脑中究竟上演着怎样一场 「神经智子」 群毫秒级合谋?卡内基梅隆大学特聘助理研究员 Paul Middlebrooks 对谈纽约大学朗格尼医学中心教授 Dmitri Chklovskii,为你揭晓。

保罗·米德布鲁克斯 Paul Middlebrooks,卡内基梅隆大学助理研究员,播客 「Brain Inspired」 主理人

他在匹兹堡大学马克·索默实验室获得认知神经科学博士学位。随后在范德堡大学 Jeffrey Schall, Geoff Woodman, and Gordon Logan 实验室从事博士后研究,研究运动皮层和基底神经节神经群活动如何影响自由行为小鼠的自然行为。

德米特里·奇克洛夫斯基 Dmitri Chklovskii,Flatiron 研究所神经计算中心 (CCN) 神经回路与算法研究组组长

纽约大学医学中心神经科学与生理学系研究副教授。研究目标是在算法层面对大脑进行逆向工程。他的研究团队基于神经解剖学和生理学数据,开发模拟大脑计算并解决机器学习任务的算法。

追问快读:

1、我反对一些物理学家 「空降式」 解决问题的方式。正确的做法应该是,首先达到生物学家对生命系统的理解,才能真正把问题界定清楚并找到解决办法。

2、我们连完整的连接组都有了,却依然不知道线虫是怎么行动的,结构和功能之间还有很大的鸿沟。

3、短时间尺度下的神经活动是电信号在起作用,而像记忆形成这种长期变化,则要依靠更慢的分子扩散机制。我们要做的是选对合适的研究层面,而不是只依赖某一种方法或模型。

4、虽然我们对离子通道、突触可塑性这些 「实现层」 的理解有了巨大进展,但要说神经元究竟 「算」 的是什么,我们还是停留在 80 年前的二进制思路。

5、一根突触可以看作一个小型控制器;几个突触形成一个神经元,这也是控制器;再往上,多个神经元组成更大的控制系统。关键是怎么把各个层级联系起来,这其实是整个神经科学的核心问题。

01 背景与学术历程

(1)跨界研究动机

保罗:在现在的计算神经科学领域,大概有多少科学家是物理学出身的呢?你自己也是物理出身。当初为什么想从物理学转到神经科学?

德米特里:在我所敬重的同行里,差不多有一半的顶尖研究者都有物理背景。不过这只是我的个人观察,并不代表真正的统计数据。

在学术生涯中,我一直在理论物理的严谨规则和解决实际问题的冲动之间寻找平衡。做完第一个物理学博士后后,我发现有时候物理研究会被实验手段所限制,相较而言,神经科学领域在 30 年间已实现技术飞跃。从 90 年代只能同时记录 10 个神经元,到现在能做许多以前想都不敢想的实验,这种技术爆炸为探索"大脑运作原理"这类终极问题提供了全新可能。

保罗:物理学家能为神经科学带来哪些独特视角?作为一个跨学科研究者,您觉得自己扮演什么角色?

德米特里:物理学家一般都有一种 「能解决任何科学难题」 的学术自信。自己就是物理学出身,所以也敢直言不讳地说,物理学教育体系培养出的研究者擅长解析自然规律的本质,但往往很少涉及到具体的工程化实现——后者更多是工程师的专长。物理学家的核心优势在于,他们可以快速理解其他学科本质,并将复杂问题转化为可解析认知模型。

保罗:你同时具备物理和工程背景,这对您的研究有什么影响?

德米特里:如果我们的目标是从 「构建人工大脑」 的层面来解决脑科学的问题,就需要把生物学、工程学和物理学三者结合起来。物理能提炼基本原理,工程能告诉我们怎样让系统稳定工作,而这种融合必须牢固扎根于生物学土壤。

我反对一些物理学家 「空降式」 解决问题的方式,他们往往一上来就问 「要解决什么问题」,然后立刻动手做。正确的做法应该是,首先达到 (甚至超过) 生物学家对生命系统的理解,才能在此基础上真正把问题界定清楚并找到解决办法。

保罗:对想深入理解大脑的生物学家,你有什么建议?

德米特里:如果目标是破解大脑机制甚至构建人工大脑,那就得补上物理建模和工程系统思维这一课。当然,传统生物学的方法在一些特定研究里仍有价值——并不是所有人都必须走跨学科的路线。

(2) 秀丽隐杆线虫的启示

保罗:秀丽隐杆线虫 (C. elegans) 只有 302 个神经元,我们已经掌握了它的完整连接组。您是否曾经想过 「只要知道结构就能理解功能」?后来又是怎么转变想法的呢?

▷秀丽隐杆线虫。图源:Wikipedia

德米特里:最初我关注的是 「布线经济性」(wiring economy)*研究,也就是大脑如何在有限空间内优化神经纤维排列。人脑是高度互联的结构,拥有海量的轴突和树突,又要受制于颅腔体积限制、代谢能耗、发育周期等多重约束。要弄清楚这些神经线路怎么排布,本身就相当具有挑战性,其复杂程度堪比半导体芯片中晶体管的布局设计。我当时非常希望开展实证研究,但又没有完整的神经回路连接组可以用。后来,一位同事告诉我,秀丽杆线虫已经有了完整的神经连接图,我才意识到可以用它来验证我的理论。

*「布线经济性」(wiring economy):神经连接成本最小化理论,2010 年由奇克洛夫斯基团队在 《PLOS Computational Biology》 首次提出。

于是我让学生 Beth Chen 分析连接组,结果她发现数据并不完整。早期研究者受技术限制,只完成了头部与尾部的精细测绘,但没有彻底贯通躯体部分的神经连接。Beth 花了一年多时间整理当时留存的电子显微镜照片,才终于把这些数据补完,做出了世界上第一个真正完整的线虫神经连接组。

保罗:听起来像是一项庞大而繁琐的工程,肯定要耗费巨大的努力。那么完成线虫连接组会不会算是您科研生涯的高峰呢?

德米特里:完成连接组构建后,我这个物理学家骨子里的 「傲气」 又蠢蠢欲动:"现在总该能破解神经元工作机制了吧?"我们进行了大量网络分析,确实发现了跟哺乳动物类似的统计规律。但必须承认,在理解线虫神经元计算原理与行为生成机制方面,研究还处在停滞状态。

保罗:这几乎成了神经科学的笑谈——「我们连完整的连接组都有了,却依然不知道线虫是怎么行动的,这说明结构和功能之间还有很大的鸿沟。」 你怎么看?

德米特里:这样的批评我觉得很合理。线虫的神经生理学研究非常不容易,事实证明,仅凭连接组来研究线虫远远不够。它的神经元没有传统意义上的动作电位,而是依赖渐变电位和钙信号,记录起来非常困难。它的神经元也没有轴突-树突分化,单个神经轴突就能向不同目标发送特异信号,这颠覆了传统神经元模型,单靠连接组,确实很难搞清楚它的计算机制。

保罗:有一些研究结果表明,每一个普通神经元,其实都可以被建模为一个神经网络。你说的意思是,在秀丽隐杆线虫 (C. elegans) 中,这种情况更加明显,因为它的每个神经元几乎像是几个神经元的结合体?

德米特里:是的,在秀丽隐杆线虫这样的系统中,单一神经元可能扮演多个计算单元的角色。另外我们还得考虑 「无线连接组」(wireless connectome),也就是通过细胞外电场或者神经递质直接交流的方式。这些信号不像突触连接那样能被清清楚楚地看见,但对神经功能很关键。

保罗:所以你认为要理解神经系统,需要从不同层次来分析?

德米特里:没错。短时间尺度下的神经活动是电信号在起作用,而像记忆形成这种长期变化,则要依靠更慢的分子扩散机制。我们要做的是选对合适的研究层面,而不是只依赖某一种方法或模型。

02 单神经元作为控制器的理论框架

(1)传统神经元模型的局限性

保罗:作为物理学家,面对这么复杂的神经信号网络,你是倾向于先一步步解决小问题,还是直接去建立一个 「大一统」 理论呢?

德米特里:我相信大脑的多层次运作可以用一套 「算法原则」 来描述,就像工程师设计系统时会遵循一系列规则一样。

保罗:也就是说,你希望找到 「大脑的物理定律」?

德米特里:是的。就像我们研究计算机芯片时,虽然电子流动理论能解释铜线怎么导电,但想真正懂计算机如何工作,还得看看逻辑门和寄存器是怎样协同配合的。而对于大脑,我们现在还缺少类似的层次性描述。

保罗:你的研究将单个神经元视为 「控制器」,这和过去把整个大脑当成一个控制系统的做法很不同。你的模型和传统的神经元概念相比,差别在哪儿?

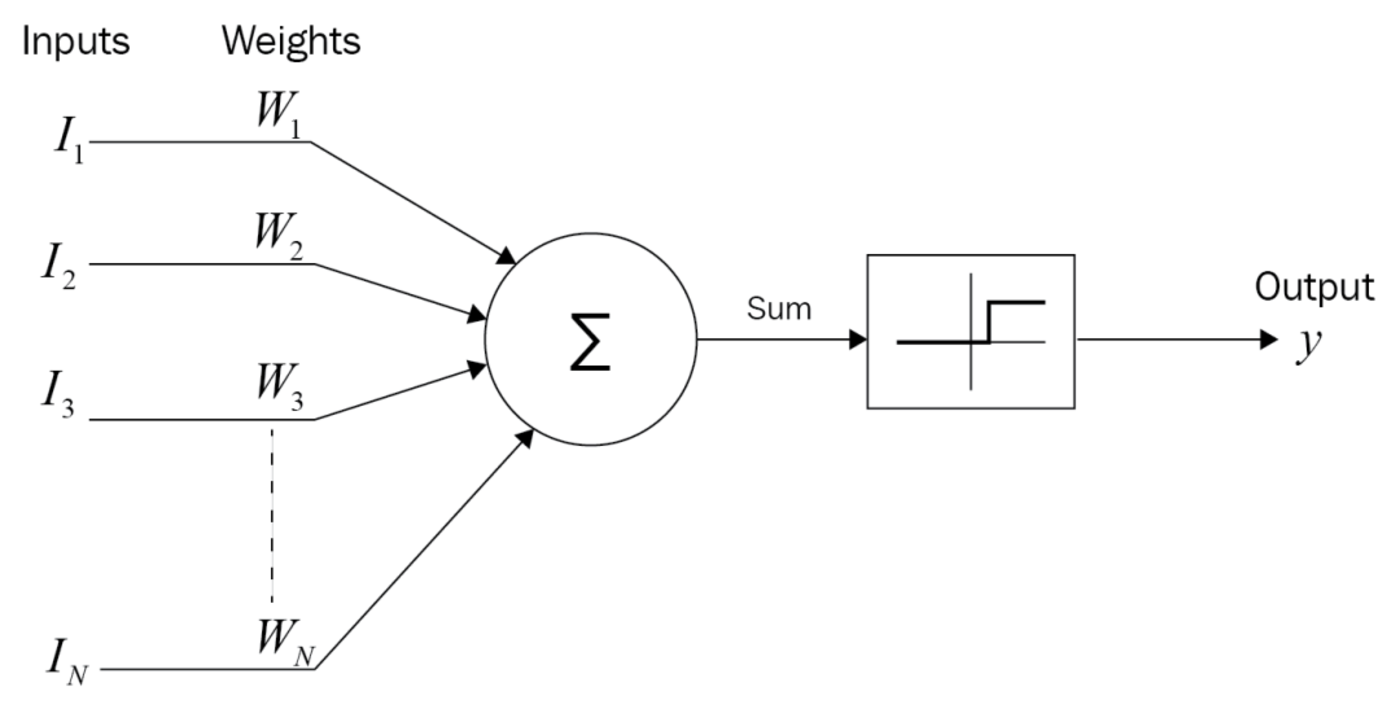

德米特里:可以追溯到麦卡洛克和皮茨的发现。他们的模型虽然简化,但影响深远,至今仍是人工智能的核心。

麦卡洛克-皮茨模型 (McCulloch-Pitts model) 是最早的人工神经网络模型之一。它是一种模拟生物神经元行为的数学模型,被认为是神经网络发展的奠基之作。模型中的神经元是一个二值单元,只有两种状态——激活 (1) 或不激活 (0)。每个神经元接收来自多个其他神经元的输入,每个输入有一个固定的权重 (正或负)。将所有输入信号与其对应权重相乘后相加,若总和达到或超过某一阈值,则神经元输出 1;否则输出 0。另外,该模型权重和阈值是固定的,不能通过学习自动调整。通过组合多个神经元,模型可以实现与 (AND)、或 (OR)、非 (NOT) 等基本逻辑运算。图源:oreilly

保罗:令人惊讶的是,这些 20 世纪 40-60 年代的概念,只要稍微改改,居然还能驱动现代 AI,比如 ChatGPT。

德米特里:没错。我们当然承认神经科学在过去几十年重来没有停下脚步。但如果从计算角度来看,我们依然大量依赖这些简化模型。

保罗:你刚才用了 「发现」 一词,可这听起来更像是工程层面的成就,而不是纯科学上的发现。是我在纠结用词吗?

德米特里:可以这么说。我更愿意称之为 「概念化」(conceptualization) 过程,就好比在数学里定义一个模型的过程。

保罗:既然生物学已经揭示了神经元其实很复杂,为啥计算理论这块还是没跟上?是不是还缺少类似 「逻辑门」 那样的框架?

德米特里:是的。生物学研究揭示了离子通道、蛋白质信号等复杂机制,但如果类比芯片,我认为在神经科学中需要一些更抽象的层次。麦卡洛克-皮茨模型假设神经元输出 0 或 1,但真实神经元比这复杂多了。

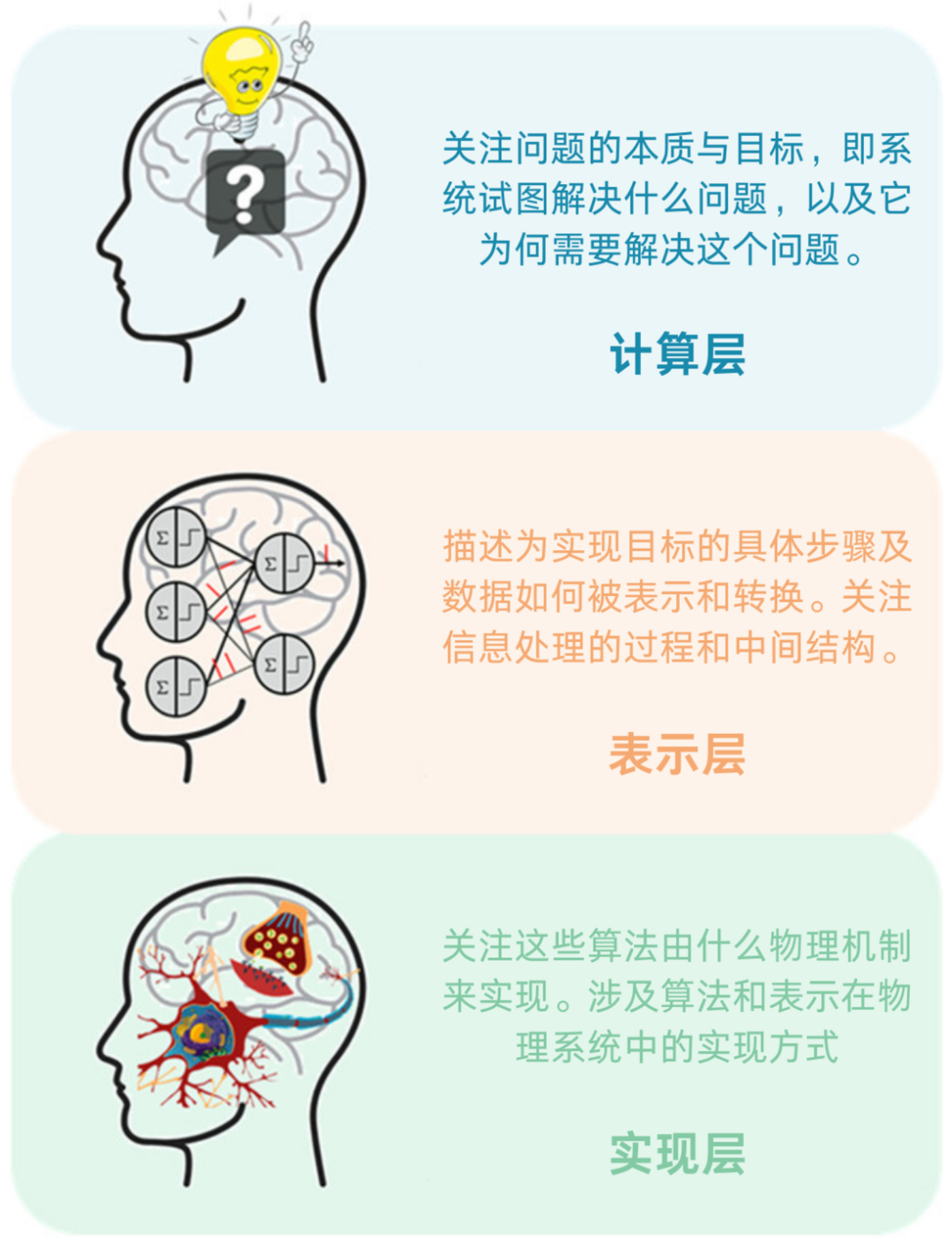

保罗:这让我想起 Marr 的三层次理论。你觉得我们在 「计算层次」 上了解得还不够?

▷Marr 的三层次理论,由英国神经科学家大卫·马尔 (David Marr) 提出,包含计算层、表征层、实现层。是一个关于理解信息处理系统的框架,尤其适用于视觉系统的研究。图源:wiley

德米特里:是的。虽然对离子通道、突触可塑性这些 「实现层」 的理解有了巨大进展,但要说神经元究竟 「算」 的是什么,我们还是停留在 80 年前的二进制思路。

(2)智能神经元的提出

保罗:你提到说,真实神经元比麦卡洛克-皮茨模型里的神经元更智能,甚至可以称之为 「智能神经元」。这种智能体现在哪些维度?

德米特里:麦卡洛克-皮茨神经元是瞬时响应设备。如果提供某种输入,它们通过加权求和立即计算输出,然后进行非线性处理并输出。而但真实的神经元不会瞬间处理,它们有不同时间尺度的动态过程,还有短期和长期的记忆效应。我们可以用尖峰触发分析测量线性时间滤波器等多种方式表征这些特性。

这非常重要,因为它告诉我们神经元不仅关注不同上游神经元输入之间的相关性,还关注同一输入中的时间相关性。

保罗:麦卡洛克和皮茨在论文中确实提到了循环结构,只是后续的模型大都没管它。

德米特里:这正是他们的高明之处——他们有意忽视了循环,从而推动了早期神经网络理论。但神经系统充满了循环回路,这一点是绕不开的。

保罗:你如何想到用控制理论重新定义神经元?

德米特里:我最初受到高效编码理论的影响,但后来发现它对更高级的脑区解释力不足。接触控制论和连接组学后,我发现循环在神经系统里非常普遍,于是转向控制理论。控制理论不仅用于生成输出,还用于处理反馈,这是神经系统核心功能之一。

保罗:这听起来和主动推理也很相似——神经元不仅能预测未来输入,还会主动影响输入?

德米特里:是的。比如你感觉杯子很烫,就会立即把手缩回,神经系统本身就是一个反馈回路,通过行动影响自己的感知。

保罗:你认为每个神经元都执行控制任务?

德米特里:对。大脑控制身体运动,运动皮层控制手臂运动,单个运动神经元控制肌肉纤维,它们都可视为控制器。甚至突触控制钙离子流动也能被视为控制单元。

保罗:那神经元的控制目标是什么?

德米特里:这个问题目前还没定论。「把神经元当成控制器」 只是个假说,还没绝对确凿的实验证据。

一个好思路是:与其沉默神经元,不如阻断其突触传输下游部分。我们可以使用分子遗传学工具,仅仅阻断某个神经元的突触输出,而不影响神经元本身。这样,神经元仍然可以继续 「发放信号」,但它的信号不会真正传递下去。如果神经元真的是一个控制器,它就会感知到自己的输出失效了,并试图做某种补偿。这个实验能检验 「神经元是控制器」 这个假说到底对不对。

(3) 控制理论的应用

保罗:传统控制理论假设神经元需要对整个外部回路进行建模,这样一来计算量就非常大。你的"直接数据驱动控制 (direct data-driven control)"是怎么化解这个问题的呢?

德米特里:传统控制理论是 「基于模型 (model-based)」 的,的确需要先构建一个动态系统或者状态空间模型。对神经科学来说,这就好比要求神经元事先知道自己的输出信号会如何通过神经回路再回到自己身上。可想而知,神经元没办法做这么复杂的矩阵计算和模型逆运算。而数据驱动控制 (data-driven control) 就绕过了数学建模这一步,直接用历史数据里观测到的输入信号和控制信号之间的关系,去学习一个从输入到控制的映射。也就是说,它不需要存储一个完整的系统模型,只需要通过突触可塑性等机制,不断更新输入-输出的映射关系就行。

保罗:换句话说,神经元会根据输入来调节控制信号,让回来的反馈信号越来越接近目标?

德米特里:没错。神经元会把环境往 「期待」 的方向带,然后再根据自己活动带来的输入变化,随时做出相应调整。

保罗:Henry Yin 提出,控制理论的一个错误是假设参考信号 (reference signal) 在大脑内部,而它实际上来自外部。那单个神经元要怎么确定自己的控制目标呢?

德米特里:这是个重要问题。目前有两个研究方向:第一,稳定性 (stability) 是基本要求。任何反馈回路必须是稳定的,否则系统会失控。第二,基因会赋予大脑更复杂的目标,但确切机制还不清楚。如果只追求稳定,神经系统可能就会像进入某种休眠状态,能量消耗很低,但显然这不符合生物生存的需求。

保罗:你提到脉冲神经元大多数时候是开环系统?

德米特里:是的,只有当神经元发放动作电位时,突触才会释放神经递质,才能形成闭环反馈。平时如果没有动作电位,回路就是断开的。开环和闭环之间的这种切换,让神经元能更灵活地应对外部环境。

保罗:就像电路中的开关?

德米特里:没错,只有 「开关」 闭合了,反馈才能发生。

保罗:那么,神经元需要完成哪些核心任务?

德米特里:当神经元作为数据驱动控制器 (data-driven controller),需要同时完成控制任务和系统识别任务,也就是说,他们既要根据目标调整输出,也要在没有显式模型的情况下识别环境特性。所以大部分时间神经元处于开环状态,因为如果一直闭环,就会妨碍对系统的识别。就好比雷达在发射脉冲时要先关掉接收器,神经元的尖峰发放机制也要避免自干扰。这样的话,在动作电位产生的那段时间里,反馈路径是暂时断开的,就可以实现更精准的信号处理。

03 关键神经现象的控制论解释

(1)脉冲时序依赖可塑性 (STDP)

保罗:你的理论是否能为多种神经科学现象提供统一解释框架?

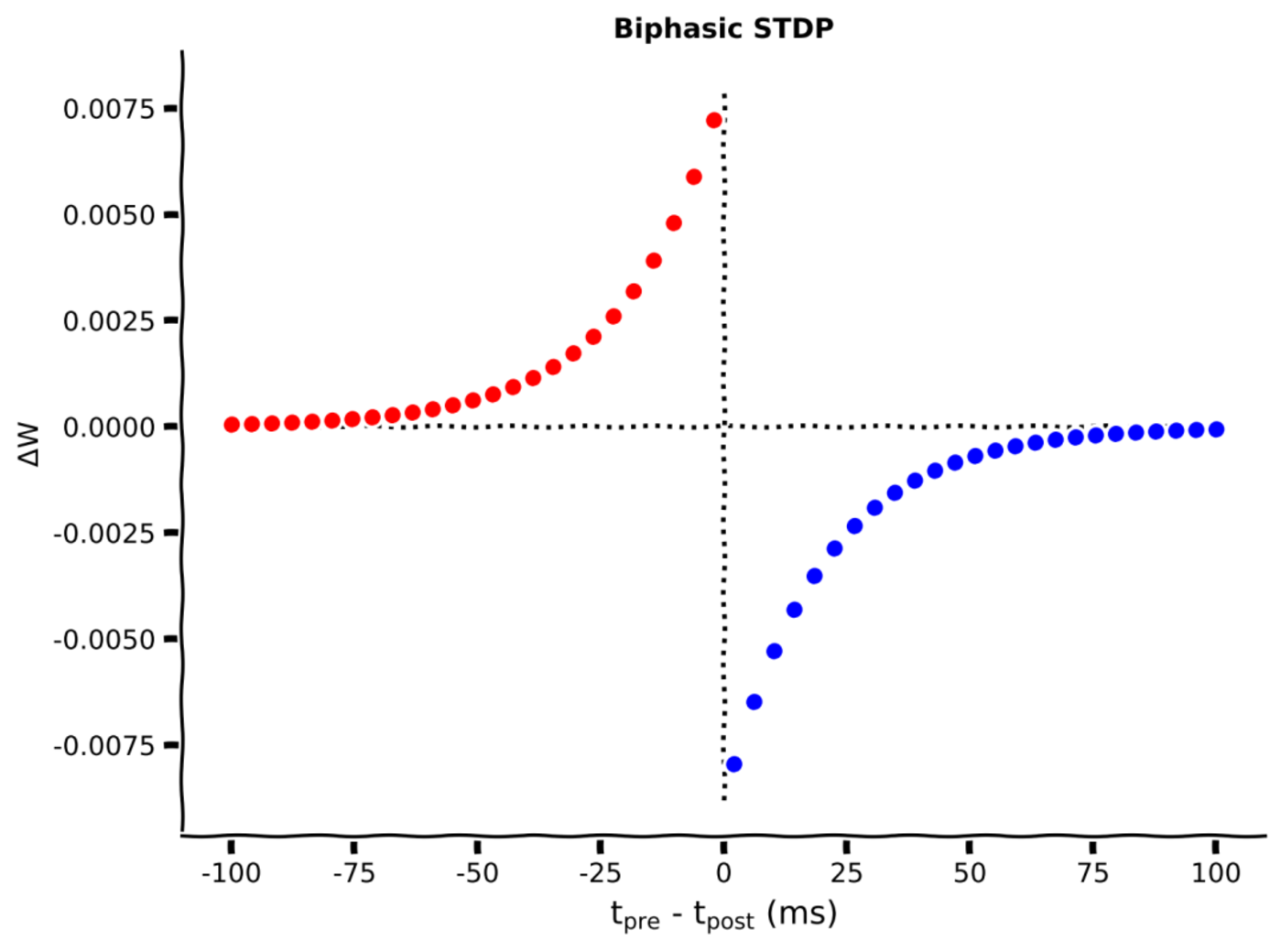

德米特里:是的,我们发现控制理论能解释许多关键现象。不过,任何科学理论只能被证伪,不能被 「证明」。我们的研究表明,大脑的动作生成和反馈回路符合控制理论。而且我们从 「稳定性控制」 里推导出的学习规则,和突触可塑性 (尤其是 STDP) 非常吻合。

▷脉冲时序依赖可塑性。如果突触前神经元的脉冲先于突触后神经元的脉冲,那么该突触会被增强 (红色,LTP,长时程增强)。如果突触后神经元的脉冲先于突触前神经元的脉冲,则突触会被削弱 (蓝色,LTD,长时程抑制)。通常,两个动作电位必须在几十毫秒以内发生,STDP 机制才能被激活。图源:neuromatch

保罗:你是先提出理论,再去寻找 STDP 的支持数据?

德米特里:恰恰相反,一直以来,我都觉得 STDP 的时间敏感性很难用传统的归一化机制来解释。但从控制理论来看,反馈回路能将 「反因果」 转化为因果关系,例如 STDP 中"反因果"的抑制现象 (即突触前神经元在突触后放电后激活会导致突触减弱),在反馈回路框架下可被解析为因果作用——突触后信号通过神经回路反馈影响了突触前输入。

保罗:那神经元要怎么确定要在什么时间范围里去调节突触权重?

德米特里:根据控制理论框架,如果是短时反馈回路 (比如一两个突触传递的距离),它需要保持毫秒级的稳定性,这就对应了 STDP 最常见的时间窗口。要是走更长的神经回路,比如小脑用大约 100 毫秒的反馈来调节运动协调,或者海马在几十毫秒的反馈里支持记忆编码,那么 STDP 的时间窗口也会相应变长。

(2)神经活动的随机性

保罗:数据驱动控制为何需要神经元脉冲的随机性,来探索状态空间?

德米特里:这本质上是探索-利用权衡 (exploration-exploitation tradeoff) 问题。具体来说,如果环境是个线性系统,而且控制策略也保持线性,整个反馈回路就会停止去探索新的动态空间。数据驱动控制的关键突破在于保持 「持续激励」(persistency of excitation),也就是让控制信号尽可能保持多样性,这样系统才能不断去探测外部环境的特性。

保罗:这意味着神经元的脉冲变异性是有目的的?

德米特里:完全正确。这种变异性不是系统缺陷,而是实现数据驱动控制的关键机制。以中枢突触为例,每个突触前脉冲触发神经递质释放的概率仅有约 10%——看上去效率不高,但正是这种随机性给了系统必要的探索能力。

保罗:可是在传统控制理论里,噪声通常被视作要消除的干扰吧?

德米特里:这正是生物控制的独特之处。我们不仅保留这种变异性,更将其转化为优势。通过维持"持续激励",系统能持续探索状态空间,避免陷入固定控制策略导致的模型僵化。*

*译者注:例如,当我们在猕猴运动皮层植入双光子钙成像装置,会发现当猴子尝试新动作时,神经元放电变异度激增 300%;而熟练动作时变异度降至基线。这证明随机性是主动探索策略,绝非被动噪声!

04 跨尺度挑战与未来方向

(1)从单神经元到群体控制

保罗:从麦卡洛克和皮茨的单个神经元模型,到"祖母细胞 (grandmother cells)"理论,再到当前主流的神经元群体动态学说——神经科学对功能单元的理解不断演变。你的控制理论既适用于单个神经元,也适用于群体,你如何看待 「神经元群体学说」?

▷祖母细胞是神经科学中的一个概念,用来形容大脑中某些对特定对象高度专一反应的神经元。这个术语带有一定争议,原意是指:如果你有一位祖母,那么你大脑中可能存在某个神经元,只对看到你祖母的脸或与她有关的刺激产生反应。图源:Jeff Bowers,University of Bristol。

德米特里:群体层面的研究确实很重要,但也不能忽视单个神经元的作用。我认为,一根突触可以看作一个小型控制器;几个突触形成一个神经元,这也是控制器;再往上,多个神经元组成更大的控制系统,比如皮层或者脑干结构。关键是怎么把各个层级联系起来,这其实是整个神经科学的核心问题。

保罗:那在你看来,神经元是各自独立运作的智能体,还是通过某种协作协议一起行动?您认为它们只是自私地追求生存,还是通过发育和进化形成整体能动性——这种整体智能是否源于个体行为的涌现特性?

德米特里:更接近自组织的 「涌现特性」。就像市场经济中的个体——每个神经元追求自身目标,但通过机制设计建立的规则约束,它们能实现共生协作。这种自组织过程最终涌现出支持共同目标的高层次智能。

保罗:这种视角是否改变了你对单个神经元的认知?

德米特里:确实!就像多细胞生物里所有细胞都共享相同的 DNA,但每个细胞又有自己的功能分工。神经元同样遵循基因给出的统一规则。基因并不会直接控制它们每一次放电,但却规定了它们在什么条件下放电的 「机制」。这让我对单个神经元结构的精妙复杂之处有了更深的认识。

(2)对人工智能的启示

保罗:人工智能研究人员为什么要关心这些神经科学问题呢?

德米特里:从商业角度来看,他们的确没必要非关注这些,毕竟当前的技术路线已经创造了巨大的价值。但如果目标是通用人工智能 (AGI),参考大脑可能是唯一可行的路径。毕竟,大脑是我们已知能实现通用智能的唯一系统,这就像一个 「存在性证明」。其他路径有没有可能也行?当然有,但暂时没有证据。

保罗:或许还有更好的方法?

德米特里:也许吧,但我们不确定。比如,当前 AI 系统的能耗巨大,而人脑仅用 20 瓦就能高效运作,这是否意味着我们走错了方向?

(3)未解的核心问题

保罗:当前研究遇到的最大障碍是什么?控制理论在解释神经元功能时是否存在局限性?

德米特里:最大的挑战在于理解神经元的控制目标。有趣的是,我们发现视网膜神经元虽试图通过包含视觉信号反馈的大型环路调控下游脑区,但由于信号延迟过长,实际难以实现闭环控制。它们如同"被欺骗的控制器",误以为自身能调控输入信号。这种拟人化视角意外地很有解释力。

保罗:所以不同脑区神经元承担不同类型的控制功能?

德米特里:完全正确!以运动神经元为例,它们直接控制肌肉活动,并通过感觉机制接收反馈,是典型的控制器;而感觉神经元更专注于分析输入信号,主要参与数据驱动控制中的系统识别,更像动态分析师。这种功能差异在 V1 皮层的研究中得到印证:科学家在此区域检测到运动信号,与控制理论的预测一致——感觉输入会逐步转化为控制信号。

保罗:学界对这个理论的接受度如何?

德米特里:这取决于研究者的专业背景。运动控制领域的研究者很容易理解——毕竟他们的研究对象就是神经元如何实施控制。研究中脑或海马体的学者,在看到神经环路的证据后也会认同。但感觉神经科学家往往会困惑:"这和我们有什么关系?"毕竟要让他们接受"视觉神经元其实是个控制器"的观点,确实需要颠覆传统认知。

05 编译后记

当你在电脑前正准备读完这篇文章时,大脑中正上演一场无需指挥的交响乐——每个神经元都像独立乐手,既根据乐谱 (基因指令) 调音,又即兴调整节奏 (环境反馈)。正如 Chklovskii 揭示的颠覆性视角:神经元不是被动的琴键,而是手持指挥棒的演奏家。它们通过突触的 「时间魔法」 将因果倒置,用看似无序的放电探索未知,最终在混沌中谱写出思维的旋律。

这场科学冒险最震撼的启示在于——生命从不用蛮力解决问题。当 AI 消耗整座水电站的能源训练模型时,人脑仅用 20 瓦功耗,便让 860 亿 「微型指挥官」 通过突触间的电光私语,完成了从识别母亲微笑到破解相对论的壮举。其秘诀或许在于:神经元从不追求完美预测,而是像冲浪者驾驭海浪般,用反馈循环将不确定性转化为进化动力。

但谜题远未终结:如果每个神经元都是自主的 「决策者」,它们如何像市场经济中的理性个体般达成共识?当 AI 工程师试图在硅基芯片上复刻这种协作时,是否像用蒸汽机模仿鸟群飞行——徒有其形,却失了生命系统特有的灵动?这些追问如同神经脉冲的涟漪,不断拓展着认知的边界。

或许终极突破将始于一次诗意的觉醒——当人类破译神经元间加密的 「目标代码」,看清视网膜神经元为何甘愿 「被欺骗」,领悟 860 亿 「神经智子」 如何在跨尺度时空中编织意识之网时,我们将见证比 AI 更深邃的智慧诞生:一套既能解码突触间似量子纠缠般的微妙互动,又能诠释肖邦夜曲为何能触动人心的生命算法。到那时,回望这场认知革命,你会听见历史在低语:所有星辰大海的追寻,都始于对那大脑微型宇宙温柔的一声叩问。

*为保证阅读体验,本文对听稿进行了适当地编辑。

原对话指路:https://www.thetransmitter.org/brain-inspired/dmitri-chklovskii-outlines-how-single-neurons-may-act-as-their-own-optimal-feedback-controllers/