又一个人口大省即将迎来婚育假期调整。

最近,四川省卫生健康委员会官网发布 《四川省人口与计划生育条例 (修正草案征求意见稿)》(以下简称 《意见稿》),对婚假、生育假等内容进行调整。其中,婚假由 5 天延长至最多 25 天,产假在国家规定产假 (98 天)外,一、二、三孩生育假分别延长 90 天、120 天、150 天。

除了在地方性法规中明确延长婚育假期,今年以来,还有上海、湖北等不少省份在当地提振消费专项行动实施方案中提到,加快出台延长婚假的具体办法,要保障产假、护理假、育儿假落实到位,出台育儿补贴和产假社保补贴等。

如中国人口学会会长、中国人民大学人口与发展研究中心主任翟振武对城市进化论分析,近两年来,国家出台了很多生育支持的政策文件,现在正是落实的阶段,今年各地比较集中地延长婚假、产假,「种类更多、力度也更大」。

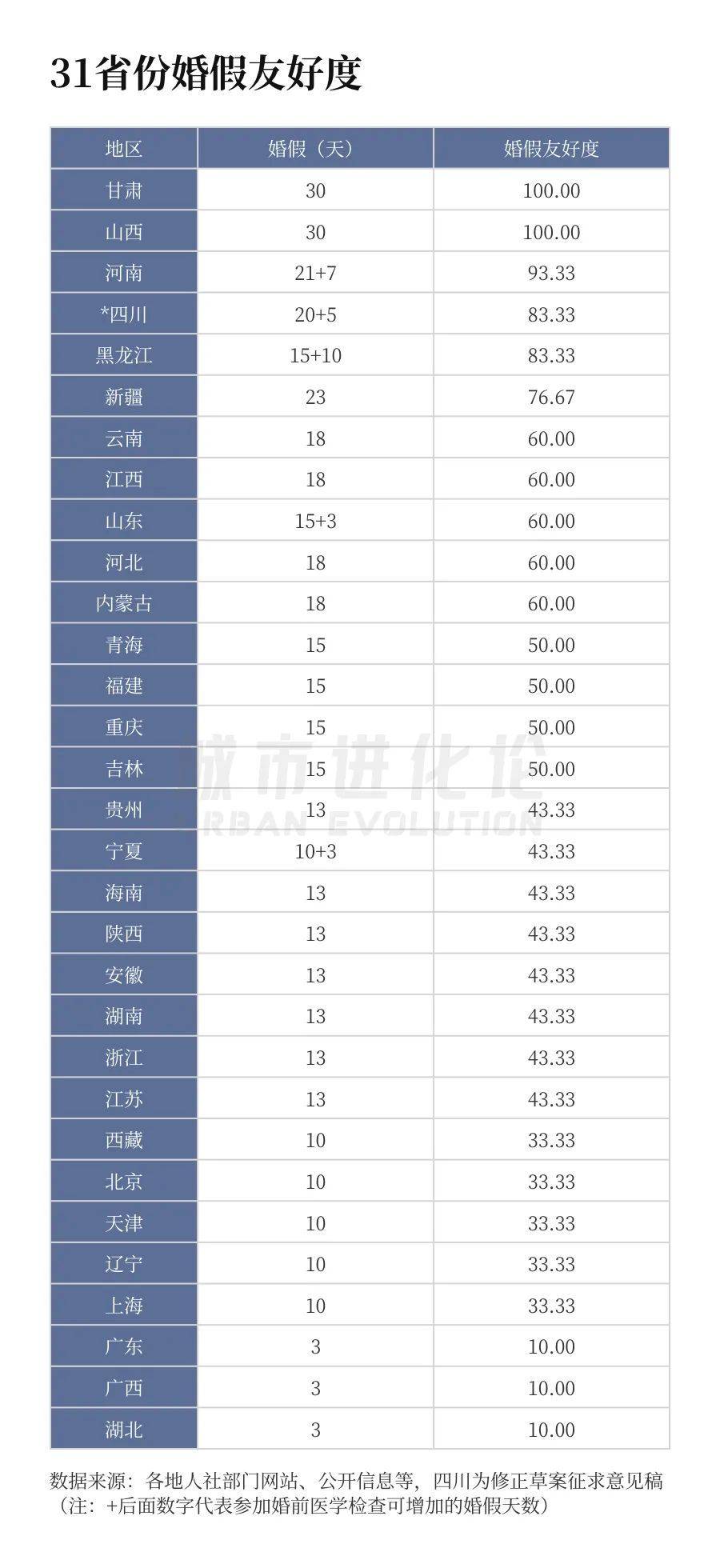

梳理 31 个省份婚育假期的最新规定,婚假最长的甘肃和山西,假期达 30 天,最短的广东、广西、湖北,仍执行 3 天的婚假。产假方面,在西藏,产假最长可休一年,北京、上海、云南等十余个省份的产假天数为 158 天,各地产假天数最大差距 207 天。

不可否认,延长婚育假期的出发点是好的,但多出来的假期给用人单位等带来的成本问题,要有配套措施和更细致的规定来保障。从婚育假期时长和落实方案出发,该如何看待背后政策落地的难点与挑战?

一、婚假:最长 30 天,最短 3 天

从全国来看,今年婚姻登记的便利度和友好度提升明显。

自 5 月 10 日起,国务院最新修订的 《婚姻登记条例》 开始施行,在此前 21 省 (自治区、直辖市)开展 「跨省通办」 基础上,实行婚姻登记 「全国通办」,结婚登记不再需要户口簿,便利度大大提升。

而与之配套的婚假延长,也成为广受社会关注的话题。目前,国家法定婚假是 3 天,但是为了鼓励婚育,不少地方婚假已延长至 10 天以上。

四川的 《意见稿》 提出,根据本省实际并参照其他省份做法,拟将婚假由 5 天延长至 20 天,若自愿参加婚前医学检查,还可再增加 5 天婚假。这也意味着四川的婚假延长至最长 25 天,相当于此前的 5 倍。

与之类似,人口大省山东也已经将延长婚假纳入地方性法规。今年 1 月,新修改后的 《山东省人口与计划生育条例》 落地实施,将婚假由 3 天增加至 15 天,参加婚前医学检查的再增加婚假 3 天,婚假最长也达到 18 天。

事实上,自从 2015 年,全国人大常委会审议通过修订后的 《人口与计划生育法》 删掉了有关鼓励晚婚晚育的规定,各地陆续开始修订相关政策,取消晚婚假,执行 3 天婚假。比如,广东、广西、湖北目前就执行 3 天法定婚假。

当然,更多的省份在取消晚婚假后,逐步调整了原有的婚假天数。根据城市进化论梳理,甘肃、山西婚假达 30 天,是全国婚假最长的省份。

进一步以时间长短测算婚假友好度 (=某省婚假天数/最长婚假天数 X100%),甘肃、山西婚假友好度视为 100%,河南、四川、黑龙江、新疆则均超过 70%,是全国婚假友好度较高的省份。

尤其是山西,在 2021 年 9 月率先完成了省级人口和计划生育条例修订,明确婚假 30 天,符合政策生育奖励延长产假 60 天,至今实行五年之久。也难怪,部分省份的网友 「眼馋」,在人民网 「领导留言板」 上写信建议延长婚假。

比如广东,2023 年时就曾有留言称,「深圳作为移民城市,来深奋斗的年轻人众多,深圳的婚假仅 3 天,根本无法满足年轻人回乡办婚礼的诉求。」 今年 5 月底,最新留言道:「近年来全国各地都在立法修订延长婚假,广东婚假只有 3 天时间仓促,建议延长至 5 天以上。」

中国地域广阔,随着经济的发展和各地交流的增多,跨市和跨省婚姻也会相应增多。因此,专家建议,婚假应该至少达到 7 天,各省份根据本地实际,在此基础上适当增加婚假的天数。

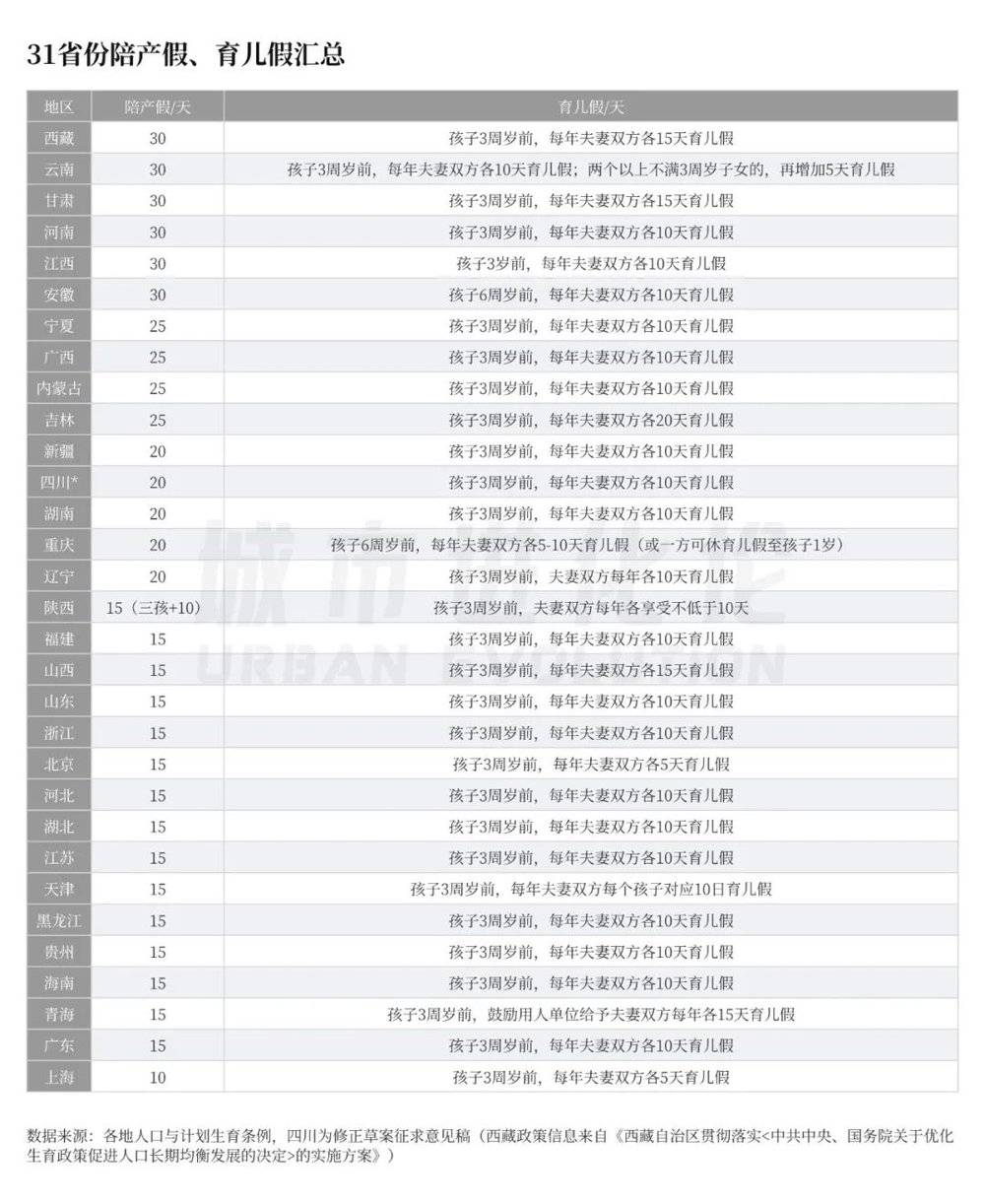

二、产假:最大相差 207 天

生育假,即一般而言的产假,是推动构建生育友好型社会的关键一环。

根据 2012 年 4 月国务院发布的 《女职工劳动保护特别规定》 中所说的,「女职工生育享受 98 天产假,其中产前可以休假 15 天」 等。

各地上一轮密集调整计生条例是在 2021 年。当年 8 月,十三届全国人大常委会通过关于修改人口与计划生育法的决定,各地陆续启动地方计生条例修订工作,出台鼓励生育的措施,产假普遍延长了 60 天及以上。

其中,河南、海南、青海、江西等省份产假时间较多——河南 (190 天)、海南 (190 天)、青海 (188 天)、江西 (188 天)、吉林 (180 天)、黑龙江 (180 天)、广东 (178 天)、重庆 (178 天),延长产假均在 80 天及以上。

还有不少省份特别提到了对生育二孩、三孩的女性职工延长产假。比如广西提出,一孩增加产假 60 天,二孩增加产假 70 天,三孩增加产假 80 天。陕西则规定,生育三孩的女方增加产假 15 天,男方增加护理假 10 天。

一个大背景是,2021 年全国人口增长 48 万的数据公布后,人口学界普遍预测我国可能在 2022 年或 2023 年出现人口负增长。到了 2022 年,国家统计局数据显示,全国人口比上年末减少 85 万人,出现自 1962 年以来 (近 61 年来)的首次人口负增长。

这几年,国家层面生育支持政策不断完善,如 《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》 等,持续强调完善生育休假与生育保险制度,严格落实产假、哺乳假等制度。

这也是各地积极落实生育支持政策的重要依据。根据 2023 年 2 月印发的 《西藏自治区贯彻落实 〈中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定〉 的实施方案》,西藏的生育假延长至 365 天,陪产假延长至 30 天,育儿假延长至 15 天,是目前全国生育假最长的省份。

此次四川 《意见稿》 则是在 2021 年那轮修订后的又一次调整,在原本 「延长女方生育假 60 天」 的基础上,对生育一孩、二孩、三孩的分别延长一个月、两个月、三个月,由此,四川生育假可达 188 天,男方护理假也将由 20 天延长至 30 天。

根据目前各地的最新调整,我们以产假长短测算生育假政策友好度 (=某省产假天数/最长产假天数 X100%),将西藏生育假政策友好度视作 100%,海南、河南、青海、江西、四川生育假友好度均超过 50%,是全国生育假友好度较高的省份。

三、关键:如何成本共担

一个新的趋势,生育保障正在成为消费能力保障的重要着眼点。

今年 3 月,中共中央办公厅国务院办公厅印发 《提振消费专项行动方案》 提出消费能力保障支持行动,生育、教育、养老等被重点提及。其中,「加大生育养育保障力度」 被列为第一条。

各地也正在紧锣密鼓地部署。今年 5 月,《上海市提振消费专项行动方案》 中提出,落实建设生育友好型社会的若干措施,加快出台育儿补贴和产假社保补贴政策,探索增加育儿假和配偶陪产假。同月,《湖北省提振消费专项行动实施方案》 也提出,加快出台延长婚假的具体办法,保障产假、护理假、育儿假落实到位。

这也是加大需求侧政策力度,推动居民消费意愿转化为实际的消费能力的重要尝试。而与之配套的还有,经济补贴、托育服务、医疗和居住保障等诸多方面,比如内蒙古首府呼和浩特 3 月发布新政,对生育一孩补贴 1 万元、二孩补贴 5 万元、三孩补贴 10 万元。

不过,这些生育支持政策背后,推广和落地仍然面临挑战。今年全国两会上,全国人大代表,全国妇联原副主席、书记处书记谭琳提交的 《关于完善生育休假制度助力建设生育友好型社会的建议》 提出,目前,与生育相关假期设置上还存在诸多问题,比如生育假期定位不清,各地规定时长不统一。

在业内专家看来,休假制度是生育支持政策的重要内容,但落实情况不如人意,主要在于休假成本的分担机制不完善。随着各地密集延长婚假、产假和育儿假等,是否会造成女性新的职场发展困境?

「这种担忧是存在的。不过目前看来,整体上婚假、产假延长幅度并没有那么大,这个代价是可以承受的。这不能成为阻止延长产假的理由。」 翟振武说道,延长生育假期对于我们构建生育友好型社会是利大于弊的。

在谭琳看来,在实践中存在着生育休假政策落实不到位,职工的休假权利难以得到充分保障,以及生育假期成本负担不均衡,用人单位负担较重等问题。应加大政府财政支持和投入力度,对生育假期间用人单位承担的社保缴费给予一定财政补贴,对雇用女职工达到一定比例的用人单位给予适当税费减免等。

与此同时,谭琳还建议,改变仅由用人单位缴费的生育保险筹资模式,探索建立用人单位缴费为主、政府补贴和个人适当缴费相结合的多方共担筹资模式,个人缴费比例可在本人工资的 0.3% 左右,以拓宽生育保险费来源,增强生育保险基金的可持续性。

翟振武认为,婚育休假延长后真正承担成本的还是企业,各地政府财政还是应该承担一部分,探索一种成本共担的机制。各地有各地的政策,财力好的承担比例可以高一些。

值得一提的是,此次四川 《意见稿》 明确 「县级以上人民政府统筹多渠道资金,建立合理的生育休假成本共担机制,努力保障婚育假」。这一表述,意味着婚育休假成本共担机制开始真正进入地方实践,也为各地构建生育友好型社会打开一个新的切口。