财联社 6 月 8 日讯 (记者 吴雨其)当所有目光聚焦于短视频的流量狂欢时,金融行业悄然开辟了新战场——耳朵经济。在通勤路上、健身房内、厨房灶台边,越来越多的投资者戴上耳机,沉浸于动辄一小时以上的深度音频内容。

播客,这个曾被贴上 「小众」 标签的媒介形态,正被华夏、易方达、南方、中金、华泰等二十余家公募基金与头部券商视为品牌传播与投资者教育的战略新阵地。

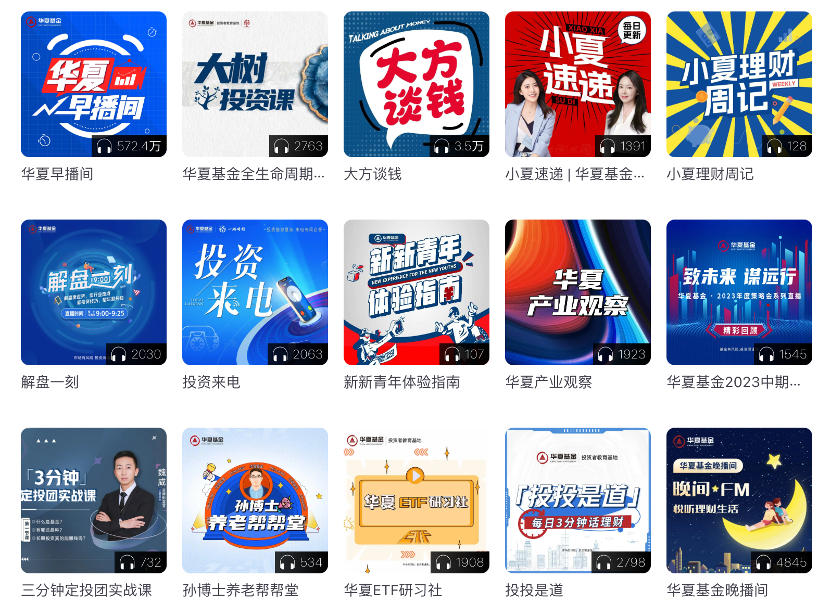

基金播客矩阵成形,从日更栏目到百万收听量

基金公司布局播客已非试水,而是体系化的战略投入。据财联社记者统计,目前至少有华夏、易方达、博时、中欧、国泰、天弘等超 20 家公募基金在喜马拉雅、小宇宙等平台开设播客栏目,形成庞大的 「声音舰队」。

高频输出与规模效应成为头部机构的标配。华夏基金在喜马拉雅平台布局 20 个栏目,覆盖 《华夏早播间》《大方谈钱》《解盘一刻》 等多元化主题,基本实现日更节奏,其 《华夏早播间》 单栏目收听量已突破 572.4 万次,平台粉丝量达 12.7 万,领跑同业。

博时基金则以两年更新 848 期的产量构筑内容壁垒,《Bosera 财经热点》《从 0 开始学资产配置》 等栏目日均更新,积累 4.2 万粉丝。

后起之秀增长迅猛。中欧基金虽在 2024 年 6 月才正式入驻小宇宙平台,但在短短半年内密集推出 25 期紧扣市场热点的深度内容,订阅量迅速攀升至 2.91 万。国泰基金的 《泰客 Talk》 也在短期内凝聚起一批高质量听众,订阅量达到 2709。

「已上线的 24 期节目平均完播率超 45%,用户平均收听则超过 40 分钟,」 中欧基金市场部相关人士向财联社记者介绍,投资理财是复杂的决策过程,需要先有理性认知才会产生理性行为。而播客恰好能提供 「好好说」、「慢慢聊」 的深度沟通场景,力争将专业的、复杂的投资问题 「讲清楚」。

更值得注意的是内容形态的进化。基金公司已超越简单的市场资讯播报,转向 「专业生产内容+重量级嘉宾」 的深度对话模式。基金经理、投研团队成员纷纷从幕后走向台前,在播客中坦诚剖析投资决策逻辑、分享市场观察心得。国泰基金的栏目几乎每期都力邀身处一线的基金经理,为普通投资者揭开机构投资运作的神秘面纱。

中欧基金还指出,相比其他内容形式如视频、文字等,播客的听觉产品形式会更具沉浸感和陪伴感。

另外,为提升用户获得感,中欧基金在策划播客内容时,会从听众视角出发,聚焦于大家关注、好奇、困惑的问题,或结合一些当前的热点趋势、现象,以内外部嘉宾或者跨领域嘉宾串台的形式,提供更多元的视角来探讨这些话题,最终希望用户能 「不白听」、「有收获」。

「播客解放了用户的眼睛,能渗透到坐地铁、开车、健身、做家务等碎片化场景。」 一位基金品牌人士向财联社记者解释其媒介价值,「它占据的是用户难以被视频或文字填充的时间和注意力。」

券商、外资机构入局,播客成金融业 「标配」

基金公司的声音矩阵仅仅是金融业这场 「耳朵争夺战」 的冰山一角。嗅觉敏锐的券商正以更加垂直化、专业化的姿态集体涌入播客赛道。

头部券商着力打造品牌化 IP,华泰证券的 「泰度 Voice」、中金公司的 「中金研究院」、中泰证券资管的 「好朋友的播客」、华宝证券的 「华宝财富魔方」、广发证券的 「对话金融人」 以及光大证券的 「投研小分队」 等节目扎堆上线,形成鲜明的机构声量。同时,开源证券、上海证券、长江证券等机构则聚焦于投资者教育内容的深耕细作,致力于将复杂的金融概念和工具转化为易于理解的可听化产品。

播客平台甚至吸引了平日难得一见的知名经济学家 「献声」。如摩根士丹利首席经济学家邢自强、贝莱德首席经济学家宋宇、国金证券首席经济学家宋雪涛等重量级人物频繁现身各类播客节目。

这种专业资源的集中释放,使播客平台俨然成为 「金融百科全书」——投资者在此不仅能获取宏观经济分析与投资策略探讨,更能接触到可转债、公募 REITs、国债逆回购、基金套利等小众投资工具的深度解析。「让这么多首席经济学家和基金经理给我提供成体系的投资思路,恐怕只有播客能做到。」 一位投资者坦言,这种系统性的知识传递,恰恰是碎片化短视频难以企及的。

长期主义与流量困局:声音经济的双面挑战

尽管入局者众,金融机构对播客的定位却异常清晰——这并非短期流量收割场,而是品牌建设与投资者深度陪伴的 「慢渠道」。

深度内容承载长期价值。中欧基金指出,播客平均时长超 1 小时,属深度内容品类,听众停留时间长、完播率高,是传递长期投资理念、沟通复杂话题的理想载体。「播客强调的是细水长流和陪伴,不是个短期冲流量的平台。」 相关品牌人士强调,播客是一个与投资者深度交流的内容形式,也是对短视频等快内容形式的有益补充。

中欧基金表示,未来将持续深耕播客内容生态,通过专业而不失温度的声音,持续深度陪伴投资者。

国泰基金也表示,和这个快节奏的世界相比,播客是一个挺 「长期主义」 的媒介。相较于 「传播」,播客内容提供的更多是渗透和陪伴——在日常生活的最细节的毛细血管里,在开车、通勤、洗漱、睡前,需要陪伴的那些时间碎片里。

热潮之下,隐忧浮现。多位运营人员向财联社记者透露,「更多专业玩家入场瓜分流量池,自然增长越来越难。」 某基金播客运营坦言,节目上架一周内播放量破千已属不错,机构普遍未在流量采买上额外投入。

「对金融机构,播客的投教意义远大于变现,」 业内人士指出。基金公司播客多由品牌部门运营,暂未设定销售转化 KPI。国泰基金认为,当前重点在于 「将投研的宏大叙事拆解为投资者感兴趣的话题」,探索如何实现内容深度与用户触达的平衡。

当华夏基金更新 20 档栏目、博时两年制作 848 期节目、中金、华泰纷纷打造专属 IP,金融机构对播客的投入已超越试水阶段。他们看中的是播客在碎片化时代稀缺的深度场景与高黏性用户——那些渴望在通勤路上获取系统知识、在厨房灶台边理解市场逻辑的年轻投资者。

这场 「耳朵争夺战」 的终局,不仅关乎谁的声音能被更多人听见,更将检验深度内容在算法驱动的流量世界中能否守住一席之地。播客之于金融业的价值,或许正如一位制作人所言:「表达本身是种疗愈,表达者与听众通过深度链接共同构建信任——这份信任的累积,远比短期流量珍贵得多。」 它价值已超越媒介本身,成为连接理性投资与大众认知的 「声音桥梁」。只是,当流量增长日渐乏力,商业化路径尚不明晰,这座桥梁能否承载行业期待,仍需时间作答。