上海长兴岛,振华重工的涂装生产线上,一台台港机的大车部件正在等待 「机器人」 为其上漆。而在过去,这一具有吸入风险的操作基本全靠工人手工喷漆完成。

「机器人」 能够像熟练工一样,识别港机外观并规划喷涂路径,这少不了 AI 与视觉识别技术的加持。去年,振华重工新投产了港机大车部件的智能化涂装生产线,相比原来的手工涂装作业,生产周期缩短了 90%,场地利用率提高了 58%,油漆用量也节约了 10% 以上。

这一 AI 应用只是上海制造业发展新趋势的一个缩影。在 7 月 25 日召开的世界人工智能大会上,人们发现,参会企业除了 AI 公司,最多的就是制造业企业。

在 2024 年上海市发布的人工智能 「模塑申城」 实施方案中,制造业被列为上海力推垂类大模型应用的 6 大行业之一。如今,AI 应用已经在上海超半数的重点行业中 「开花结果」,越来越多的垂类大模型正在投入实际生产应用。

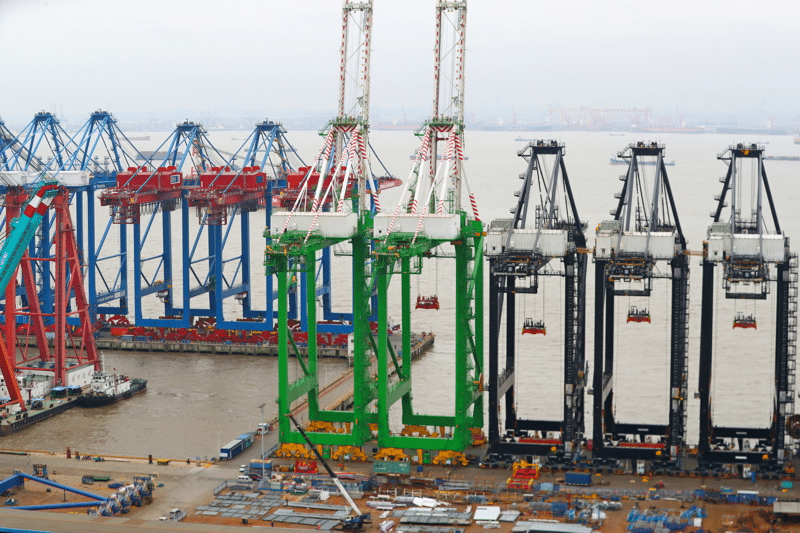

振华重工长兴基地。新华社照片

率先敲开制造业大门

上海是全国制造业的桥头堡,也是 AI 产业的先行兵,上海试水 「AI+制造业」 的优势毋庸置疑。

上海的实践更是证明,AI 不仅可以代替人进行重复性、危险性劳动,更可以完成人类完成不了的任务。

振华重工首席数字官赵子健举了一个加工钢板的案例。过去,一块钢板要加工成零部件,需要工作人员使用模拟软件,将小块板材合理地排列在大块板材上,尽可能地用足大块板材,减少浪费。但人的模拟能力终究是有限的,板材一般会保留一定的废料率。

今年年初,振华重工在数控排版的应用场景中进行 AI 改造后,振华重工的数控排版软件可以支持一键式全自动将零件套排到对应厚度对应材质的钢板上,将排版工序版面调整过程的效率提升约 50%,并进一步提升原材料的利用率。

「在计算方面,AI 的能力远比人要高。」 赵子健认为,在这类模拟计算场景面前,AI 应用的潜力还很大。

类似的案例还出现在钢铁行业里,并已进入生产的核心流程。在宝钢股份宝山基地热轧 1880 产线上,AI 大模型利用神经网络等先进算法,通过海量的训练和学习,生成多参数的大模型,使轧制压力的预测准确率更高。

宝钢股份数模工程师张勇介绍,公司所用的热轧自然宽展小模型经过多年的迭代优化,±2mm 宽展预测准确率在 78% 左右。但生产线接入 AI 预测大模型后,仅用了几个月时间进行数据学习,准确率就上升到了 83%。

AI 技术在上海不仅敲开了制造业的大门,更为企业带来实实在在的收益。

宝钢股份数据 AI 部部长肖苏介绍,2024 年,宝钢股份总部及四基地共上线 125 个 AI 场景,每年能为企业带来上亿元的经济效益。根据计划,宝钢股份将在 2025 年再上线 300 个 AI 场景,未来计划建设 1000 个 AI 应用。

宝钢的数字化工厂。新华社照片

继续突破 AI 智能上限

随着 AI 深入生产线,不少企业也反映,工业制造对生产的容错率较低,AI 要想成为真正的生产力工具,仍要在研发上继续突破 AI 能力上限。

近年来,上海在算力、数据和算法三方面能力建设上 「下苦功」,就是顺应这一趋势,三管齐下打基础、提能力。

目前,上海正聚焦 「算力+语料」 两大要素,加快大规模智算集群建设,提供普惠算力服务以及高质量的公共语料平台,支持 AI 创业企业更快成长。

算力方面,根据最新产业规划,到 2027 年,上海市智算云产业规模力争突破 2000 亿元,智算规模力争达到 200EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算次数)。如此规模的算力集群,不仅在国内首屈一指,也接近全球顶尖水平。

语料方面,去年 3 月,上海率先成立全国首家人工智能语料公司 「库帕思」,专注于精心筛选、清洗和标注的 AI 语料。如今,库帕思每日生成语料已接近 1TB,今年底或将形成 1000TB 的语料数据集。

除了 「算力+数据」 的乘积效应,上海还手握一张王牌——以书生·浦语、商汤、MiniMax、阶跃星辰 「四大基础模型」 为代表的 AI 龙头企业齐聚上海,打造了 「最强 AI 大脑」 集群。

更为难得的是,在不少 AI 独角兽们放弃 「卷模型」 时,「上海队」 依然坚持超大模型训练。他们深知,要想实现 「AI+」 的产业突破,离不开自研模型的 「长坡厚雪」。

事实证明,「上海队」 赌赢了。7 月 25 日,阶跃星辰发布新一代旗舰模型 Step3,开源 SOTA(领域内最高水准) 级多模推理大模型,具备多模、开源、性能好、成本低等多重特点,效率更高、成本更低。不久前,MiniMax 也推出全球首个开源大规模混合架构推理模型 MiniMax-M1,在长文本处理、工具调用等细分项形成细分优势。

在 「模塑申城」 方案的牵引下,上海不少制造业企业正联手 AI 企业开发垂类大模型。本届世界人工智能大会 SAIL 奖,也有 「AI+制造」 垂类大模型的身影。比如,振华重工基于书生·浦语大模型研发的制造交付智能体,能实时处理每个项目不同生产制造环节的各类信息,将原来传统获取信息的时长从小时、分钟级直接缩短至秒级。宝信软件研发的工业大模型已在智慧高炉实时参数优化、转炉 AI 炉长工艺自决策等实际生产场景中得到成功应用。

徐汇西岸的上海 「模速空间」 聚集了诸多大模型企业。新华社照片

探索可复制的上海模式

把 「AI+制造」 这块 「硬骨头」 逐渐啃下来之后,「AI+」 还有哪些可能?

上海仁济医院与蚂蚁集团共建的 RJUA 泌尿外科专科智能体,便是 「AI+医疗」 的典型案例。该智能体采用三甲医院诊疗逻辑与 AI 技术相结合的方式,是全国首个用疾病结构化数据训练、在真实医疗场景中运行的专科智能体。院方评估研究显示,在 AI 辅助下,基层医生诊断正确率可提升 4%—8%。

全市还有一些街道正在探索 「AI+」 在城市治理中的应用可能。比如,联合饿了么、高德等平台的 AI 技术优势打造数字未来社区,通过 AI 智慧社区或者 「长者助餐」 小程序,老人或家属可便捷点餐,居民还可通过智能体 「问一问」 办事指南、查询社区服务、设施、信息等,实现 「面对面交流」,大幅提升服务效率和便捷度,让居民 「小事不出门、信息不迷路」。

「社区数字化转型是城市智慧韧性可持续发展的重要一环,依托 『AI+数据+社区』 创新模式强化信息共享,能够破解社区服务能力分散、服务信息不对等工作瓶颈。」 普陀区万里街道党工委书记、人大工委主任罗艳说。

根据去年底发布的上海 「模塑申城」 方案,上海正聚焦具身智能等 5 个关键领域,以及金融等 6 个重点行业推进大模型垂类应用。「5」 指智能终端、科学智能、在线新经济、自动驾驶、具身智能 5 个关键领域;「6」 指金融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理 6 个重点行业。

今年上半年,上海针对制造、医疗、文旅三个行业,已相继发布了天工人工智能工业平台、上海公共服务 MaaS 训练及成果转化联盟、「AI+文旅」Maas 平台,力推大模型垂类应用功能性平台。

这三个平台有一个共同点,提供 AI 应用的 「中试训练场」,将大模型在垂类场景应用的诸多成熟方案、工具集中归纳展示,应用方可按需取用,大幅降低大模型使用门槛。

可以看到,上海正在不同行业中推动垂类模型规模化落地,凭借政府牵头、企业联动、社会参与,形成一套可复制可推广的 AI 产业化 「上海模式」。