2024年8月,深圳一家中型货代公司发现,自己合作近一年的物流服务商突然“失联”。几百万元的预付款去向不明,发往美国的多票空运货物迟迟没有更新物流轨迹,客服微信停更,办公电话也无人接听。当他们准备上门要债时,却发现早已人去楼空。

“发票没开,货物下落不明,退款更是遥遥无期。”在尝试联系对方公司无果后,该公司最终选择报警并起诉。但彼时,对方法人早已失联,资金链疑似断裂,公司虽未注销,却已形同“空壳”。

这家名为“天慧供应链”的深圳企业,并不是个例。它留下的不仅是一纸失效的合同和一批不知所终的货,更是一场波及数十家企业、金额逾亿元的物流信任危机。

在跨境电商高速奔跑的阴影下,物流链条正在露出越来越多的灰色缝隙:报价“低得离谱”、付款流程模糊、发货凭信任、出事无人担责……

行业规则缺失,监管制度缺位,企业维权,成了漫长的孤岛漂流。

天慧事件像是砸入行业湖面的一颗石子,它激起的不只是涟漪,更是潜藏已久的行业裂痕。

跨境货代一年倒闭4.46万家,行业洗牌趋势明显

2024年8月,深圳市天慧供应链公司(下文简称“天慧”)突然失联了。

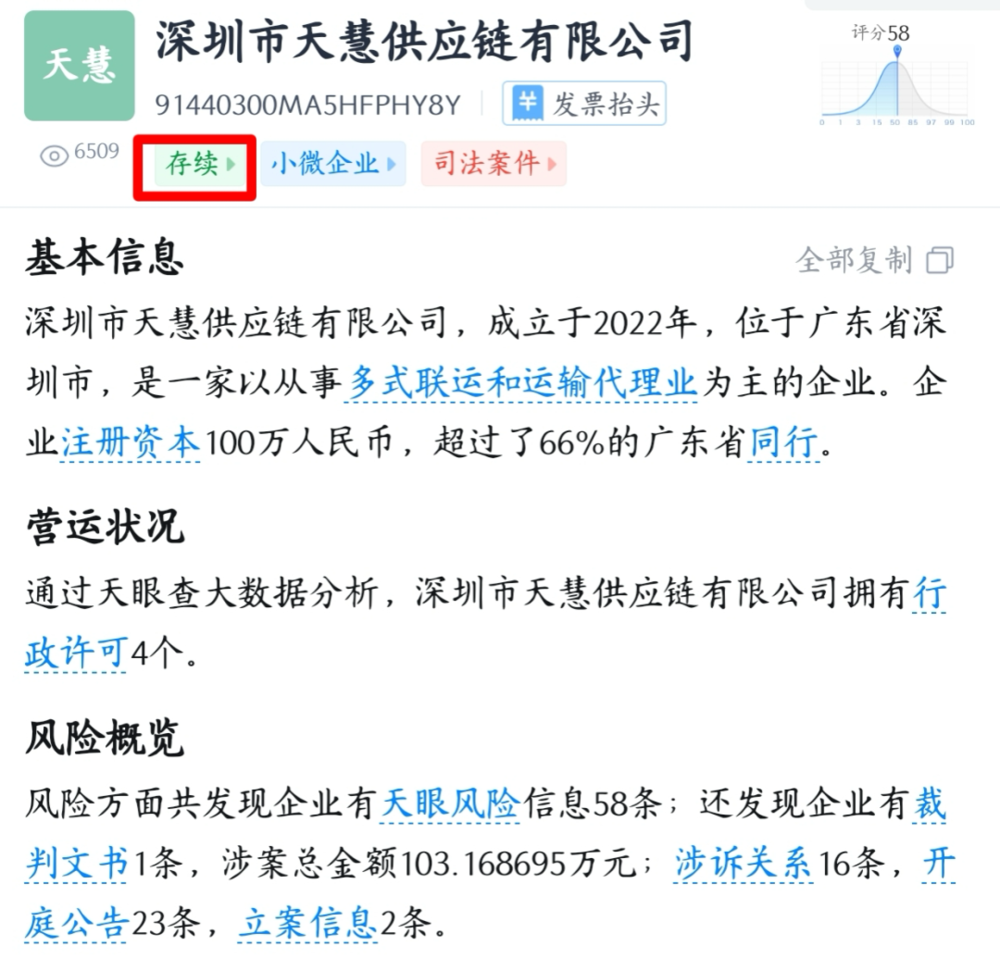

根据天眼查数据,天慧公司主要提供国际货运代理、报关报检、进出口代理等服务。虽在跨境电商物流圈活跃不满两年,但已是多家企业“可靠”的长期合作伙伴。

(图源 天眼查)

然而,当去年七月底客户要求发货时,天慧并未按时交货,而是在对方要求退款时“消失得无影无踪”。这时,与天慧合作的公司才意识到——天慧“爆雷”,自家公司已经走入这场精心设置的骗局之中。

这件事在行业内迅速引起了关注,天慧公司的“爆雷”,不仅令数十家中小货代企业蒙受损失,更揭示了跨境物流高速发展背后潜藏的风险。

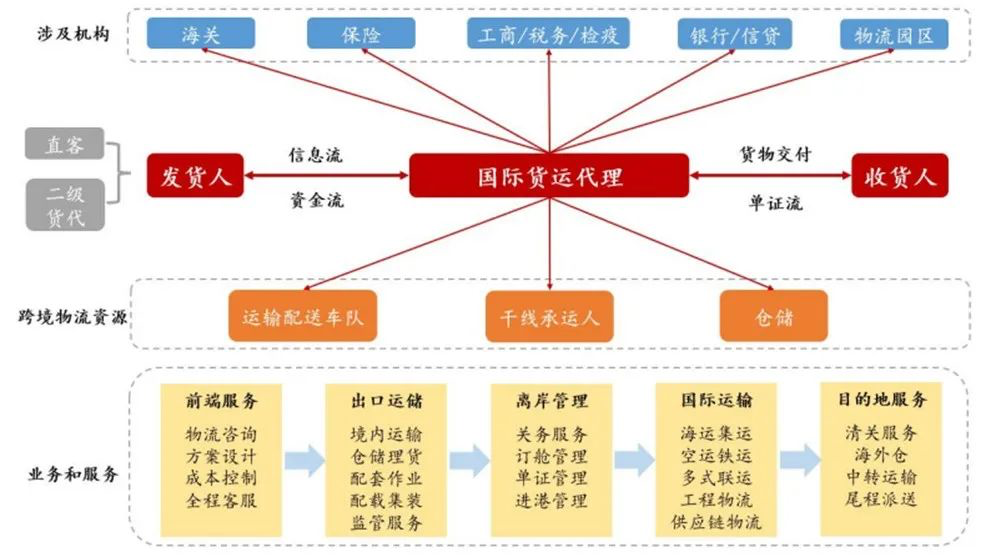

所谓跨境电商,即不同关境的买卖双方在线上平台进行支付结算,并通过跨境物流与异地仓储系统实现货物送达的国际商业活动,这类活动依托于互联网技术的发展迭代,成长于全球化的背景之下。

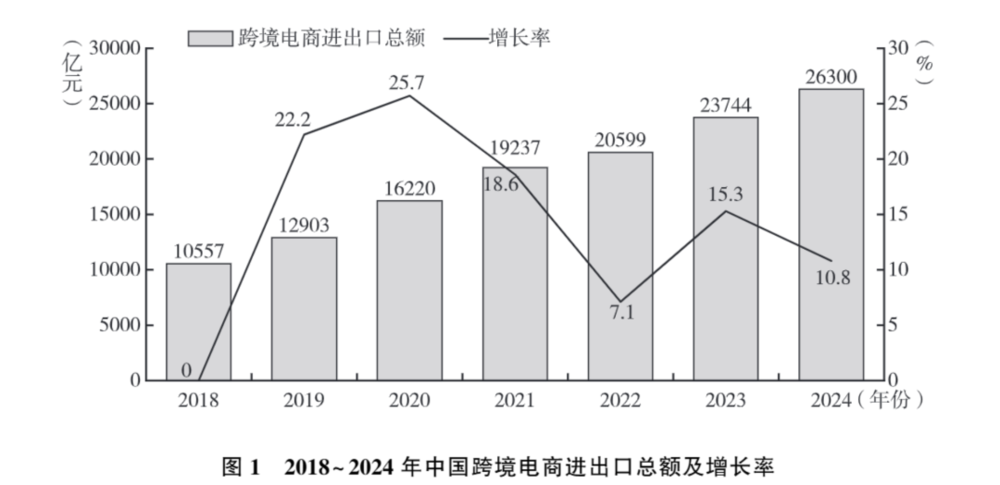

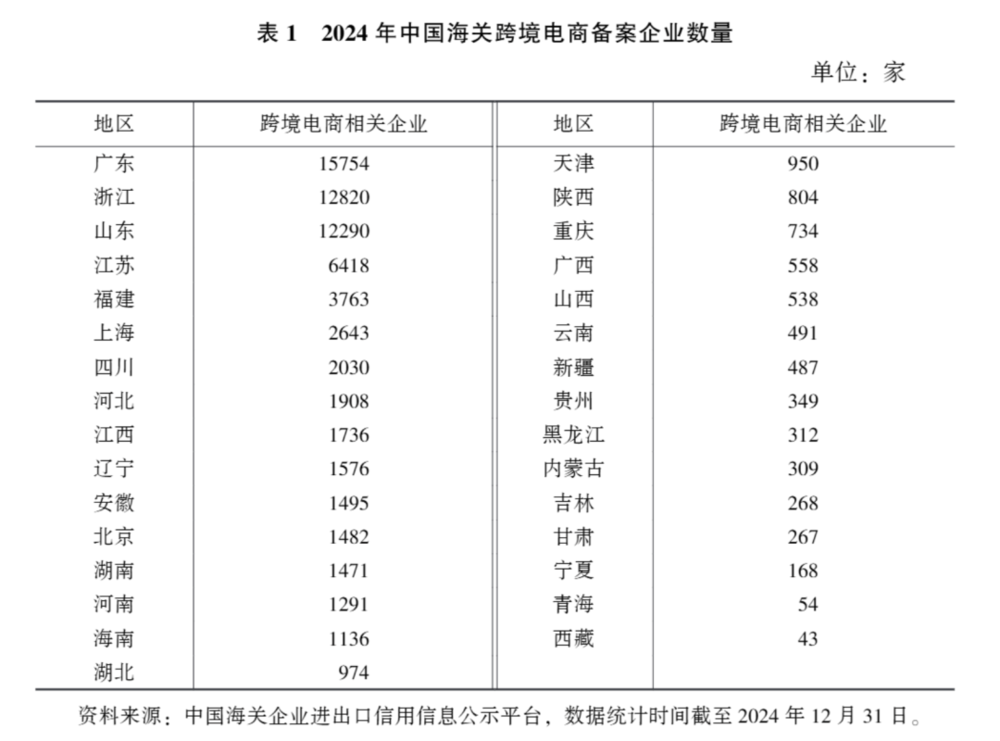

过去十年里,中国跨境电商行业经历了爆炸式增长。根据中华人民共和国海关总署发布的统计数据,截至2024年,我国跨境电商进出口总额达到了26300亿元,比2018年的10557亿翻了一倍还多。而《中国跨境电商发展报告(2025)》的数据显示,广东省2024年跨境电商备案企业数量达到了15754家,占据全国总数的20.97%。

(数据来源于 中华人民共和国海关总署《2024年中国跨境电商进出口情况》)

(数据来源于 《中国跨境电商发展报告(2025)》蓝皮书)

电商兴,物流先行,跨境物流需求的增长带来了货代公司失序、恶性的“野蛮生长”。正如“天慧案”所暴露的问题,跨境电商的繁荣背后暗藏着隐忧。

数据显示,近年行业公司数量与经营状况双双下滑。2023年,全国累计注销吊销的货运代理相关企业达4.46万家,相比2022年增加了10.4%。《2024跨境电商行业一季度报告》显示,今年一季度,73%中小货代企业的营收同比下滑,其中26%中小货代企业的营收下滑幅度高于50%。企查查数据显示,成立3~5年、5~10年的货代公司注销率分别为51.4%和81.4%,行业洗牌趋势愈发明显。

(资料来源 百度百科)

当同类公司的数量激增到一定程度时,低价竞争便成为它们存活的唯一方式:为了争夺市场份额,许多货代公司采取低价吸货的策略,然后用高价配给下家赚取差价。这种模式短期内看似能够吸引客户,实则埋下了巨大的隐患——一旦资金链断裂或遇到市场波动,货代公司便难以维持正常运营,甚至不得不跑路“自保”,致使许多受害企业白白蒙受损失。

而在跨境行业最为繁荣的深圳,这样的骗局更是屡见不鲜。某社交平台上,有关“货代爆雷”的笔记正在源源不断地更新。评论区里,有人分享被骗经历,有人则企图寻找维权的机会。

(某平台“货代爆雷”词条下的帖子与评论区)

行业危机的具象爆发:天慧如何设下“杀猪盘”

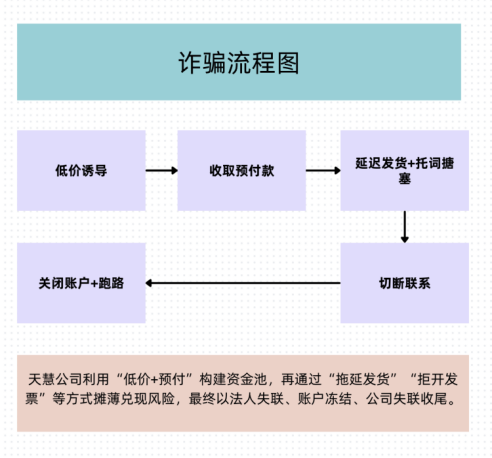

根据律师向我们提供的证据链,我们整理出了天慧公司实施诈骗的全流程。

(天慧公司诈骗流程图)

“杀猪盘”这一诈骗术语我们并不陌生,指的是骗子通过长时间布设信任陷阱,引诱受害人持续投入,最终卷走巨额资金。天慧公司所采用的手法,与此如出一辙——只不过,它将这一套诈骗逻辑精准嵌入了跨境电商货代行业。

天慧公司实施杀猪盘的第一步,是利用低于市场价数十元每公斤的“极限报价”打开市场。以上海到洛杉矶的航线为例,市场价格约为35元/公斤,天慧却以28元/公斤接单,并在初期刻意选择小单成功交付作为“履约样板”,打造“靠谱”“时效快”的口碑。

这类“赔本赚吆喝”的方式,精准击中了跨境电商利润空间狭小、对物流价格敏感的痛点,使大量中小货代商家选择尝试合作。

在初步建立信任后,天慧开始向下游货代收取“运费预付款”,同时向上游订舱公司或舱位资源商要求“账期延后”(即天慧公司在向上游的订舱公司或舱位资源商购买运输服务时,要求对方允许它在更长的时间之后才支付费用)。

通过一头收现款、一头拖付款的方式,天慧公司迅速构建起一个运转资金池。

值得注意的是,这些预付款被分别打入天慧公司账户、法人叶子武的私人账户,甚至是疑似“马甲公司”深圳亚辰供应链有限公司的账户中,存在明显的收款混同与风险资金流转。这种“账户不统一”的做法让钱的流向变得模糊,也为后续的责任认定和法律追责设置了障碍。

(图源 天眼查)

当部分货代开始要求发货进度时,天慧公司开始以“航班紧张”“海关查验滞留”“飞机甩板”等理由反复拖延,或声称将分批处理并要求继续追加运费。此类说辞在跨境运输中虽常见,但在天慧案件中,则是系统性拖延的手段。

某H国际物流公司(化名)曾多次与天慧进行对账确认,对方也反复承诺补开发票、结清差额,但始终未履行。

(某H公司与天慧聊天记录)

(某H公司向天慧转账记录)

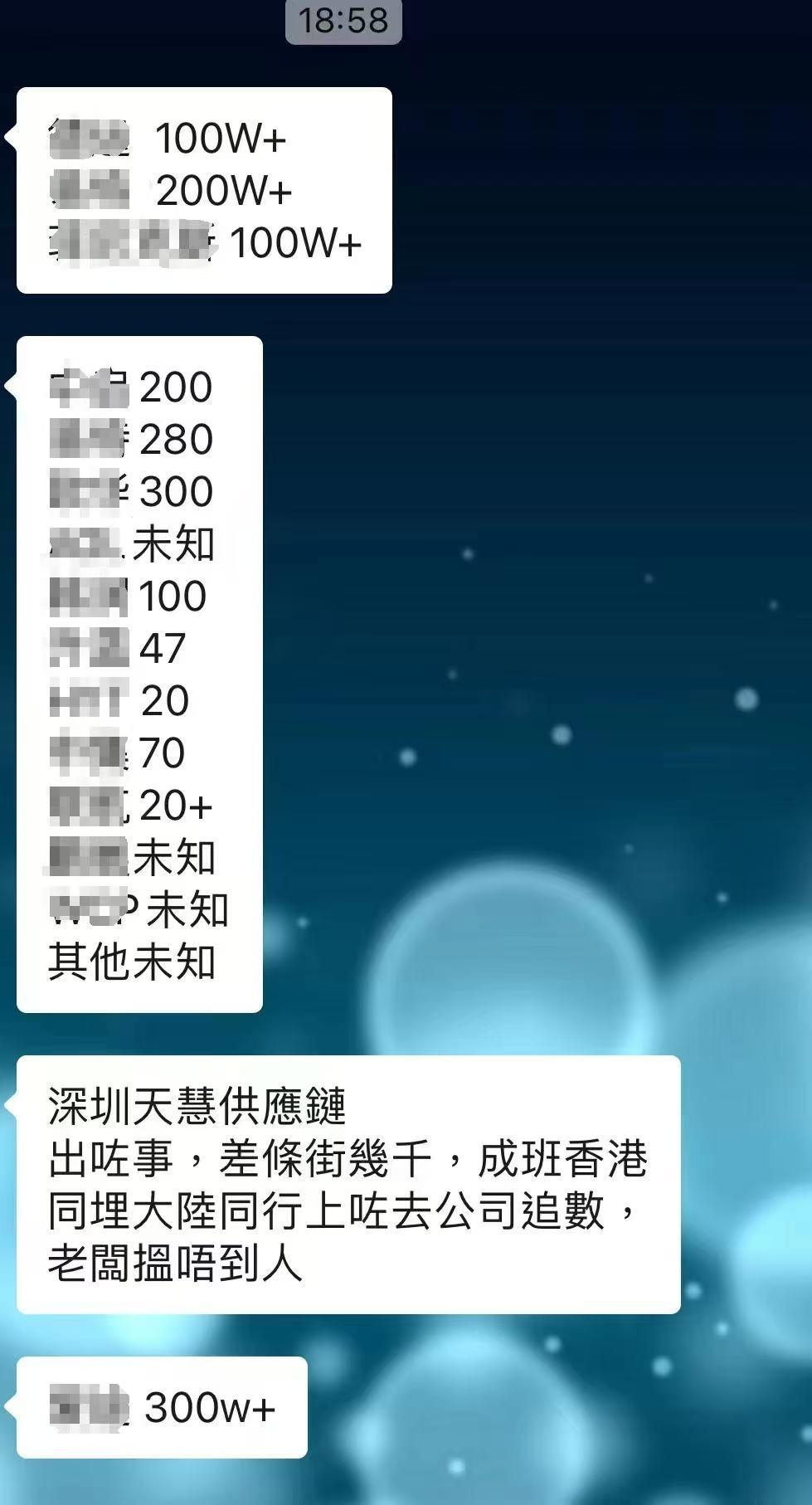

2024年8月下旬,天慧公司突然失联。包括某H公司在内的多家公司发函解除合同并要求退还剩余预付款,均未获回应,法人叶子武也被爆“失联”或“躲避联系”。

根据所有受害公司向天慧转账的记录,天慧拖欠的运费已超过1.6亿元,涉及企业超过46家,部分业内人士估计其资金缺口或超5亿元。

从报价设局、虚构履约、资金拆借到最终失联,天慧供应链公司演绎了一场“货代杀猪盘”的全套流程。不同的是,这一次,受害的不只是消费者,而是大量在国际供应链中本就风险重重的中小企业。

(图为行业内对于天慧的讨论 图源:公众号@大货代)

多方受损下,谁该负责?谁来兜底?

天慧的“失联”并未让事件终止,相反,这起高额跑路事件就像扔进平静湖面的石子,激起了跨境物流行业一圈又一圈的涟漪。资金未返、合同失效、司法难释——受害企业在断裂的供应链和缺位的责任体系中苦苦挣扎。

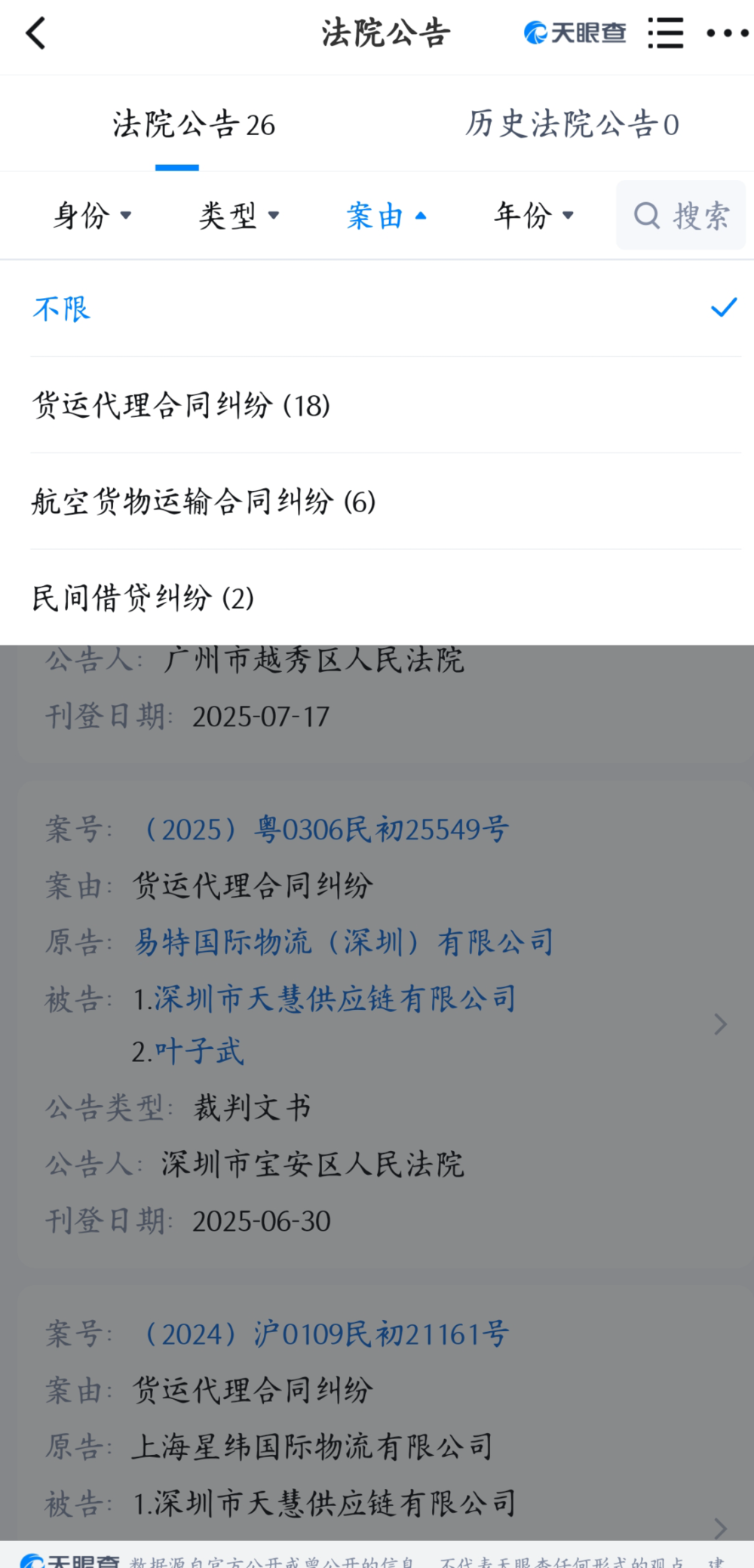

截至2025年5月,天慧供应链已被多家企业提起民事诉讼。某H国际货运代理有限公司是较早进入法律程序的受害方之一,2024年8月底即向法院提交了起诉材料,要求天慧归还拖欠运费余额。

(图源 天眼查)

然而,这场民事维权行动,并未迎来立竿见影的结果。事件初期,一些受害企业尝试联合或单独发函起诉,但随着追偿无果、对方断联、许多企业逐渐沉默,或出于声誉考虑选择不再发声。我们尝试联系某H公司了解情况,多次致电无果后,我们决定亲自前往公司,但某H公司方面以“相关人员出差”“不了解”“无权限”为由推辞。

那么,跨境物流领域的维权为何如此困难?

陈华律师指出:“这类案件的根源在于行业规则模糊、法律认知不足与执行壁垒叠加。货代行业门槛低、资金体量大,一旦出现问题,平台、商家、货代之间的权责划分常常陷入拉扯。”

她还表示,大多数货代合同为通用格式,未设赔偿标准或履约保障机制。一旦违约发生,受害方往往缺乏证据支持自身主张:“合同中如果仅写‘按40元/公斤赔偿’,没有明确提示或客户签署确认,这类格式条款并不当然生效。”

此外,对于以公司形式运营但资金混用、资产转移的情况,法院确实可以“穿透股东责任”,但前提是企业必须及时保留证据并第一时间冻结对方账户。而在实际中,多数商家反应迟缓,等到发现问题已经错失最佳维权窗口。

“越早、越单独行动的,反而越可能追回部分资金。等大家都去围堵、扎堆起诉时,资产早就转移完了。”陈华律师说。

目前,天慧供应链公司工商信息仍显示为“存续”。这让不少企业陷入困惑:明知对方失联,却无从申请强制执行或冻结资产,“一切都卡在边缘地带。”

事实上,存续不等于正常经营。在我国工商登记系统中,只要企业没有主动申请注销、没有连续两年不年报、没有被监管部门行政处罚或强制吊销,其状态就会维持为“存续”。换句话说,即使法人失联、办公地人去楼空,公司依然在“法律形式”上活着。

(图源 天眼查)

但对于想通过法律手段追回损失的企业而言,这样的“形式存在”却成为一种实质性障碍。要冻结对方账户或财产,必须通过法院立案,并附带保全申请。而前提是,原告要提供明确的证据证明对方有财产、存在转移风险,并与案件存在明确法律责任关系。

而在天慧的案件中,这些条件往往无法一一满足:多数企业与天慧签署的是格式服务合同,内容模糊,缺乏有力保障条款;运费往往汇入法人私人账户或其他公司账户,资金流混乱,责任主体难以厘清;天慧名下并无显性资产,法院也难以直接查封“空壳公司”的财产。

这意味着,即使企业及时提起诉讼,也难以冻结对方账户、追回资金。大信法务老杨坦言:“你眼看着被骗,却没法立刻做点什么,司法程序就是这样。”

天慧不过是扔进行业水面的一颗石子,它之所以能掀起如此波澜,恰恰说明水面下早已暗流汹涌。

如何填补信任的空洞?又该如何筑牢跨境商业合作的底层逻辑?这场风波远未结束。

合规建设:让行业在阳光下生长

“当前行业正处于快速增长与优胜劣汰的交汇点,制度尚未完善,大量从业者缺乏合规意识,导致法律纠纷频发。可以预见,随着行业规范化推进,这些问题将逐步被清理,行业也将经历一轮深度洗牌。”谈及这场风波,陈华这样说道。

跨境电商行业规模的膨胀带来了资源竞争,外在表现则是——准入门槛变高了。

从业者大规模涌入行业前,人少资源多,大家都是既得利益者,而今天,在跨境电商“弱肉强食”的激烈竞争中,缺乏对于风险的预见和法律意识的企业,必定难以在行业内“分到一杯羹”。尤其是对于缺乏赔偿能力和抗风险能力的中小型企业而言,法律纠纷不仅为公司的运转“添堵”,更可能成为其发展的“一记重锤”,甚至使部分小型公司难以逃脱夭折的命运。因此,从业者提升风险防控意识和法律意识迫在眉睫。

在行业层面,货代“杀猪盘”这类诈骗行为既源于行业规范的缺失,也反映了制度建设滞后于行业发展的现状。面对行业转型期所暴露的种种问题,积极推动合规建设已成为业界共识。

一方面,合规建设能够帮助企业规避部分风险,为跨境电商企业特别是中小型企业提供保护;另一方面,推动合规建设能够为跨境电商行业营造公平、健康的竞争环境,引导跨境电商行业良性发展,助力行业平稳度过转型“阵痛”期。

(图源 中华人民共和国中央人民政府官网)

2023年7月1日起,《中华人民共和国公司法》正式施行(以下称“新公司法”) ,该法明确规定股东若未实际出资或违规转让股权,法院有权“穿透”责任,依法追溯实际控制人,追究其法律责任,对于打击“空壳公司”“货代跑路”“资产转移”等问题具有深刻意义。

在推行合规建设的具体落脚点方面,陈华还有更深刻的理解,她认为“合规的关键在于依法实缴注册资本、履行通知债权人义务、避免账户混同以及杜绝非法转让。”

国家在行动,作为“跨境电商之城”的深圳市也在寻找问题的解法。

(图源 深圳市商务局)

早在2023年的3月17日,深圳便公布了《关于鼓励企业参与跨境电商零售出口阳光化试点实施细则》,这份在地化的新规意在引导企业自主备案,从而帮助中小跨境电商企业降低合规申报成本。2025年,深圳市商务局发布《深圳市稳外贸支持政策要点十条》,提出要实现备案、通关、收汇、纳税全链路阳光化,建设相关企业的“白名单”,加大阳光化政策的扶持力度。

(图源 深圳市发展和改革委员会)

尽管现阶段的制度仍处于探索阶段,但却是推动跨境电商合规建设一大步。无论如何,这已成为行业转型升级的良好开端。

(本文深圳市大信法务格略律师杨律、陈律亦有贡献。)

本文来自微信公众号:新新NewTimes,文字:黄凝香、袁圆,走访:梁学思、胡晓莉、李政曦、李禹希,新媒体编辑:梁学思、李禹希,指导老师:陈显玲;新新报融媒体总监:冯硕焱,主编:陈思蝶,副主编:黄凝香,初审:陈显玲,二审:彭华新,终审:周小茜