文| 节点财经,作者 | 三生

成立不到六年,储能行业新贵厦门海辰储能科技股份有限公司 (下称 「海辰储能」) 就以 「黑马」 的姿态,站到了港交所的门口,进行着最后的冲刺。但是,就在这个关键时期,一连串的风暴不期而至。

近日,针对诸多争议,海辰储能发表了通过官方渠道发布了 《关于近期网络谣言等不实信息的严正声明》,对五大争议集中"开火"。而这份"深夜反击"的声明也将它再次推向舆论风口浪尖。

从 2019 年成立,到跻身全球储能电池出货量前三,从行业新秀到估值超 250 亿元,风波之前的海辰储能堪称 「独角兽养成」 的样本。但伴随着这份声明,海辰储能快速成长背后隐藏的疑问也一下被揭开了。

海辰储能究竟是技术创新与市场开拓的胜利,还是在法律边缘与财务风险上的一场豪赌?掌声与质疑声交织,海辰储能的 IPO 之路将受到多大影响?让我们从海辰储能声明的具体内容开始分析。

01 开庭在即,回应了什么?

这份声明的首要焦点,就是对前高管冯登科涉嫌侵犯商业秘密案的回应。目前,公司前总裁办主任冯登科已被宁德公安机关采取强制措施,声明中,海辰储能将冯登科称为"冯先生",公司坚称涉案的"复合集流体技术"经第三方鉴定为公众所知悉,"不具秘密性",且公司产品中从未使用该技术。

这一表述既切割了公司与案件的关联,又保留了为当事人提供"支持与帮助"的可能。但声明并未正面回应深圳市海鸿新能源技术有限公司在 2022 年将多项集流体专利转让给海辰储能后,迅速注销的异常情况。

声明处理的第二颗"炸弹",就是宁德时代索赔超 1 亿元的诉讼。海辰储能仅以"相关诉讼请求仅为原告单方观点"一笔带过。而据公开信息显示,8 月 12 日,双方的这场官司就要开庭,正值其港股 IPO 聆讯关键期。

此外,针对客户风险质疑,海辰储能则在声明展现了高明的否认技巧。对"美国第一大客户 Powin 破产导致 15 亿订单蒸发"的传言,其强调与 Powin 的合作"尚未进入规模化交付阶段",且 Powin 破产申请文件中海辰储能不在债权人名单。

这种具体到法律文件细节的反驳确实有力,但 Powin 作为其拓展美国市场的重要跳板,破产后将对公司海外业务造成何种影响,声明中并未提及。

针对网络传言董事长配偶林女士生于 1964 年,声明中也做了回应,并罕见证实其真实出生年份为 1991 年。在 《节点财经》 看来,海辰储能对私人信息的被迫回应,折射出舆论对企业创始团队与宁德时代复杂渊源的格外关注。因为包括创始人吴祖钰在内,海辰储能多名核心高管曾有宁德时代任职经历,为商业纠纷提供了丰富的想象空间。

声明处理的第五个 「炸弹」 则是外界针对 587Ah 电芯与宁德时代技术路线高度一致的质疑。声明中强调"完全自主研发"并列举参数差异,但回避了为何两家产品在关键指标上如此接近的技术逻辑。

整体来看,这份声明反映出海辰储能在危机应对上,既希望展现"光明磊落"的形象,又在技术实质问题上保持模糊;既强调尊重司法程序,又通过舆论造势影响公众判断。短期内,这种平衡术或许能稳定投资者情绪,但长远来看,唯有司法裁决和技术验证才能在根本上消解质疑。

02 IPO 阴影,与宁德时代的 「新仇旧恨」

不难发现,海辰储能与即将对簿公堂的宁德时代之间有着不小的 「新仇旧恨」。

就在今年 6 月,海辰储能递表港交所仅三个月后,宁德时代就以 「不正当竞争」 为由,将海辰储能、创始人吴祖钰及其他关联方告上法庭,开庭日期定于 8 月 12 日。

这也不是双方的首次交锋。

早在 2023 年,吴祖钰就曾因违反与宁德时代签订的竞业限制协议,被仲裁委裁决支付 100 万元违约金。庭审记录显示,宁德时代代理律师曾直言,吴祖钰 「大量挖角宁德时代的核心技术人才」,造成的损失 「不是区区 100 万足以弥补的」。

可见双方积怨已深,而此次诉讼的矛头,更是直指被视为下一代储能电芯战略高地的 587Ah 大容量电池。

今年 4 月 10 日,海辰储能高调 「首发」587Ah 储能电池,意图联合产业链定义行业标准。两个月后,宁德时代便宣布量产交付参数相近的同款产品。在诉状中,宁德时代指出,海辰储能的产品与其专利参数高度重叠,能量密度偏差仅 4.4%,远低于行业 10% 的技术代际阈值,直指其存在技术侵权嫌疑。

对此,海辰储能坚称涉案的 「复合集流体技术」 不构成 「商业秘密」,且公司从未在任何产品中使用过该技术。但是,商业秘密案件立案程序严谨,警方在采取强制措施前,通常已经掌握了一些证据,恐怕并非 「谣言」 那么简单。

从竞业协议违约,到不正当竞争诉讼,再到员工被刑事调查,海辰储能与宁德时代的纠葛不断升级,给前者的 IPO 之路笼罩了一层浓重的阴影,也成为其能否顺利上市的最大不确定性之一。

所以,海辰储能还能顺利登陆港股吗?

03 财务透视,IPO 成背水之战?

其实,如果说法律纠纷是 「外部威胁」,海辰储能自身的财务数据和高速增长模式这些 「内部隐患」,或许更值得关注。

从招股书来看,海辰储能的增长速度相当可观,其营收从 2022 年的 36.15 亿元飙升至 2024 年的 129.17 亿元。而在盈利状况上,2024 年其也成功扭亏为盈,实现经调整净利润 3.18 亿元。

但是,看似亮眼的成绩单背后,仍然要做一下推敲。利润方面,公司在 2024 年的盈利,在很大程度上依赖于高达 4.14 亿元的政府补助。如果扣掉这笔补助,其经调整后的净利润仍为亏损 0.96 亿元。这就意味着,海辰储能自身的 「造血」 能力尚未得到真正的证明。

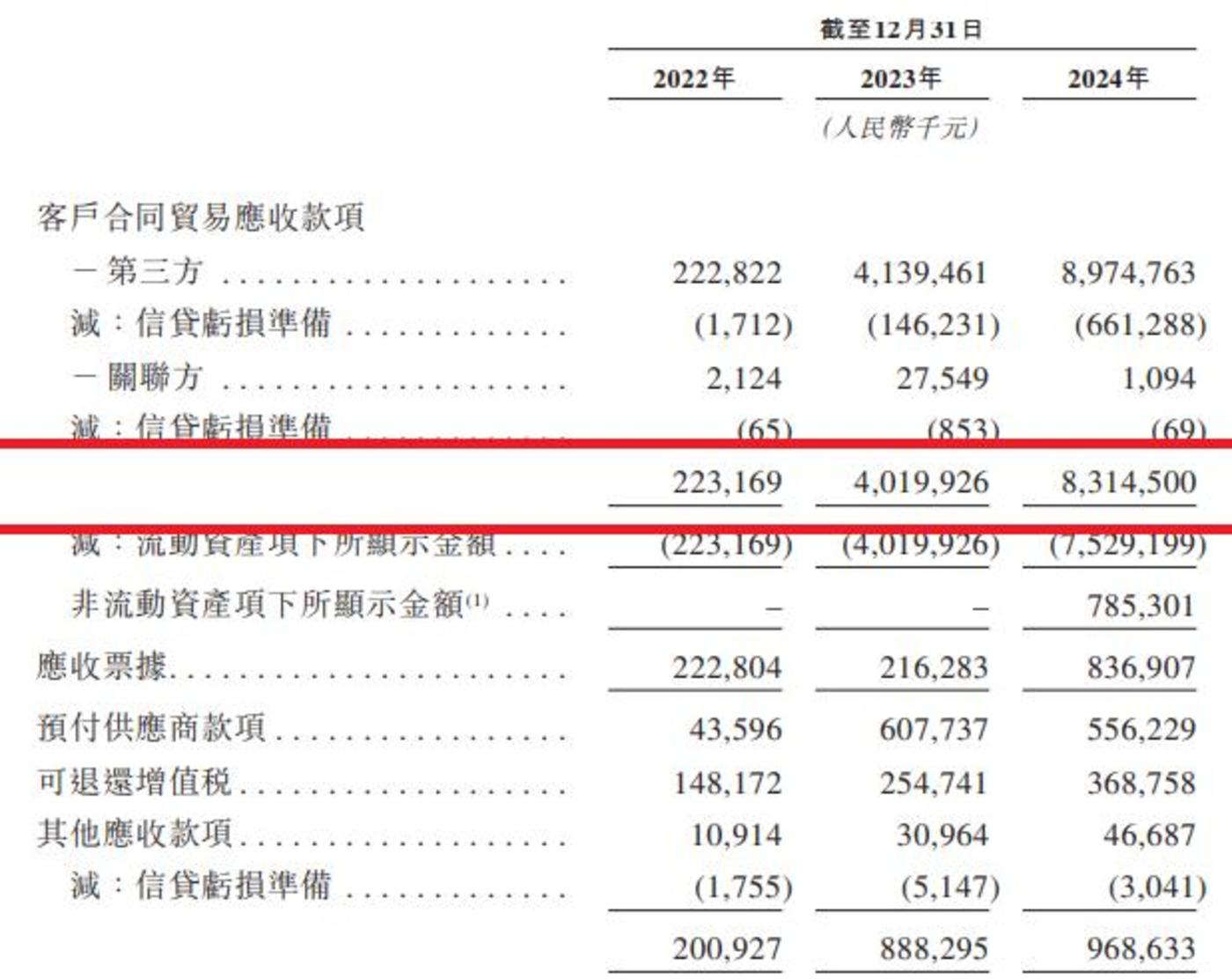

盈利能力之外,海辰储能的财务报表里更令人担忧的,是其快速扩张的贸易应收款项 (扣除减值亏损准备)。招股书显示,这一数据从 2022 年的 2.23 亿元,暴增至 2024 年末的 83.15 亿元,两年之间翻了近 40 倍,占营收比重由 6.2% 增至 64.3%。

这意味着什么?就是说,有超过六成的销售额并未转化为实实在在的现金。更关键的是,应收账款周转天数也从 2022 年的 11.8 天,拉长到了 2024 年的 185.7 天,时间超过了半年。

在 《节点财经》 看来,这一数据变化显示出,公司在产业链中议价能力相对弱势,而其现金流也难免承受压力。而截至 2024 年末,海辰储能总负债已到 101.2 亿元,资产负债率达到 73.1%。

此外,在研发实力上,海辰储能平均每 9 个月就推出一代新产品,在多个关键技术节点上甚至 「首发」 领先于行业巨头。但另一方面,其研发投入却呈现下滑趋势。数据显示,2022 至 2024 年,其研发投入合计 12.12 亿元,占三年营收总和的 4.5%,且研发投入占营收比重持续下滑,从 2022 年的 5.4% 降至 2024 年的 4.1%。

在技术密集、高度依赖长期积累的储能行业,这种情况似乎有悖于常识,也成为外界质疑其 「自主研发」 含金量的理由之一。

站在港交所门前,海辰储能脚下是深不见底的法律诉讼、财务风险和市场变数,已经没有退路。此次 IPO,更像是一场背水之战。而对资本市场来说,当一家企业在核心技术、关键人才、财务健康乃至商业道德等多个层面都面临质疑时,该如何看待其价值表现?