万科的 「瘦身」 计划仍在继续,这一次轮到曾被寄予厚望的冰雪业务。

8 月 26 日,香港中旅分别与万科旗下的长春万科和万科酒管及相关方签订股权转让协议,收购吉林松花湖国际度假区开发有限公司和北京万冰雪体育有限公司的 75% 股权。

「现在交易已经基本完成了,但具体交易数额还未对外公布」,业内知情人士向界面新闻透露。

据悉,本次交易主要包含两大核心资产,重资产的松花湖度假区和轻资产的万冰雪管理平台。

松花湖度假区坐落于吉林省吉林市丰满区,地处北纬 43 度 「冰雪黄金纬度带」,占地面积 220 公顷,拥有 50 条雪道,总长度达 55 公里,日接待能力 1.5 万人次。度假区内还配套了包括西武王子大饭店、瞻云 Salomon 酒店及商业街区,已获得国家级 4A 景区、国家级滑雪旅游度假地等多项资质认证。

万冰雪公司作为轻资产运营平台,业务覆盖雪场开发策划、建设咨询、运营管理等全流程服务。2024~2025 雪季,该公司参与管理 7 家滑雪度假区,运营雪道 115 条,滑雪面积 390 公顷,年接待游客近 200 万人次。

一、十年冰雪梦

万科的冰雪故事始于 2011 年对吉林松花湖项目的初步考察,真正的运作起来在 2015 年的吉林松花湖滑雪场开业。

2017 年,万科组建冰雪事业部,由集团元老丁长峰执掌,将其与商业地产、长租公寓并列为核心新业务。运营万科三大雪场项目,包括吉林松花湖度假区 (自持)、北京石京龙滑雪场 (自持)、北大壶滑雪度假区 (轻资产管理输出)。

这一布局也基于当时的时代背景,北京成功申办 2022 年冬奥会,国家提出 「三亿人上冰雪」 的目标,冰雪产业年增速超过 30%,迎来了前所未有的黄金发展期。

彼时的丁长峰对于万科的冰雪事业,曾发出 「万科遇上了行业千载难逢的机遇」 的感叹。

但冰雪产业具有 「投入大、周期长、回报慢」 的特性,万科只能通过 「以地养雪」 的方式来补贴度假区内滑雪场、酒店、商业街等资产的投资经营。

「目前国内大部分雪场仍处于亏损状态,除了基础的养护运维,还需要考虑季节性因素。大多数开发商都是在赚雪道之外的钱。」 吉林某冰雪行业从业者对界面新闻表示。

以 2016~2017 年的数据为例,万科松花湖项目雪季营收 1.1 亿元,度假区地产销售超过 3 亿元。这种依赖地产反哺的模式,为后续发展埋下隐患。

2020 年财报显示,万科冰雪业务收入仅占集团总营收 1.03%。同年末,万科撤销独立冰雪事业部,将其并入酒店及度假事业部 (BU)。

近两年来,伴随着房地产行业深度调整,万科流动性压力不断加剧。财报数据显示,2024 年万科全年亏损 494.8 亿元,且面临债务的集中兑付。

在此背景下,在去年 4 月份召开的股东大会上,万科宣布其制定了一揽子 「瘦身健体」 计划。即除综合住区开发、物业服务、租赁公寓三项主业外,万科将逐步退出其他业务,清理和转让非主业的财务投资。

冰雪业务作为典型的长周期、重资产板块,此次被列入剥离清单,也是万科当下战略收缩的必然选择。

二、香港中旅入局

此次交易中的另一方,是成立于 1992 年的中旅国际。

作为中国旅游集团旗下负责旅游投资和运营业务的重要板块,香港中旅成立于 1992 年 7 月,同年 11 月在香港挂牌上市。

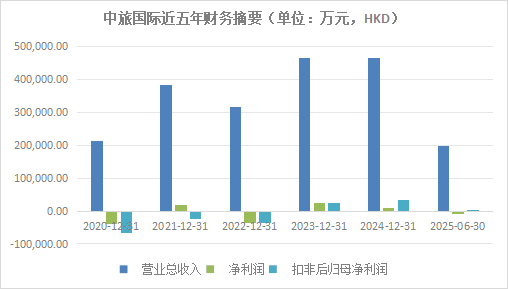

最新财报数据显示,2025 年上半年,香港中旅实现收入 19.74 亿港元,同比下降 7.6%;期间亏损 7476 万港元,同比下降 174.5%。

从细分业务表现来看:旅游景区及相关业务收入为 8.71 亿港元,应占亏损为 1.12 亿港元;旅游证件及相关业务收入为 1.47 亿港元,应占利润为 6700 万港元;酒店业务收入为 4.29 亿港元,应占利润为 1.02 亿港元;客运业务收入为 5.13 亿港元,应占亏损为 800 万港元。

从业务布局来看,截至 2024 年底,香港中旅共投资运营约 60 家国内外景区度假区,其中 5A 景区 18 家、4A 景区 18 家。代表性项目包括国家级旅游区宁夏沙坡头景区、云南大理洱海生态廊道、新疆天山旅游走廊、广西德天跨国瀑布景区等,涵盖沙漠、海洋、山地等多种自然景观类型。

可以发现,近几年来火热的冰雪旅游板块,香港中旅是相对欠缺的。

而在此次收购中,香港中旅或直接或间接地收购了万科旗下 6 个室外滑雪度假区 (滑雪场)、1 个室内滑雪场,以及分布在吉林、内蒙古、北京、河南、浙江、河北等地的 11 家滑雪学校,对于冰雪旅游业务进行了有力扩充。

作为香港中旅收购的第一个大型滑雪场项目,吉林松花湖项目对于中旅意义匪浅。

香港中旅副总经理汪凡对此表示,「中旅松花湖度假区具有成熟的客群、良好的服务标准体系,我们将着力将其进一步打造成国际知名的旅游度假目的地,成为中国冰雪旅游的新标杆。」

「同时,通过收购万冰雪公司,获得专业的冰雪人才队伍和资源体系。」

据界面新闻了解,在收购以后,香港中旅方面计划扩充雪道数量,更新设备,做大业务规模。

三、集体大撤退

万科剥离冰雪业务并非个例,而是房地产行业深度调整期,房企集体撤离文旅板块的一个缩影。

近年来,从恒大到万达再到融创,曾经扎堆布局 「文旅+地产」 的巨头们,纷纷收缩战线,通过出售或剥离文旅资产回笼资金,缓解流动性压力。

万达集团的文旅撤退最为彻底。作为最早大规模布局文旅产业的房企,万达从 2017 年开始逐步剥离文旅资产,先是将旗下 13 个文旅项目以 438.44 亿元的价格卖给了融创中国,将旗下 77 家酒店以 199.06 亿甩卖给了富力,后又持续出售万达广场等商业资产。

融创中国的文旅收缩更为无奈。2017 年高调接盘万达文旅项目的融创,董事长孙宏斌曾表示投资文化旅游行业是融创的 「首选」。但在 2022 年后,融创陷入严重流动性危机,文旅资产也成为了融创为回笼资金而重点处置的对象。

房企大规模撤离文旅板块的背后,一个显著特征是,国有企业特别是文旅央企和地方国企,正在成为文旅资产的主要接盘者,推动行业发展逻辑从地产驱动向专业运营的模式转变。

与地产商不同的是,专业文旅运营商采取的是长期持有、精细运营的模式。地产驱动文旅时代落幕的统统是,专业运营的产业新篇章也正在开启。

本文来自微信公众号:界面新闻,作者:王妤涵