文 | 定焦 On,作者 | 金玙璠,编辑 | 魏佳

联想,这家成立四十余年的公司,穿越了 PC 兴起、移动互联网浪潮,也经历了全球化布局与扩张,但它始终带着争议的标签——「没有技术含量」「组装厂」「贸工技」 等等。作为最早尝试互联网转型的中国传统硬件厂商之一,有人认为它只是守住基本盘赚钱,也有人认为,不能低估这家公司向 AI 和服务转型的布局和努力。

注:联想集团的财年是 4 月 1 日至次年 3 月 31 日,2025 财年即 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

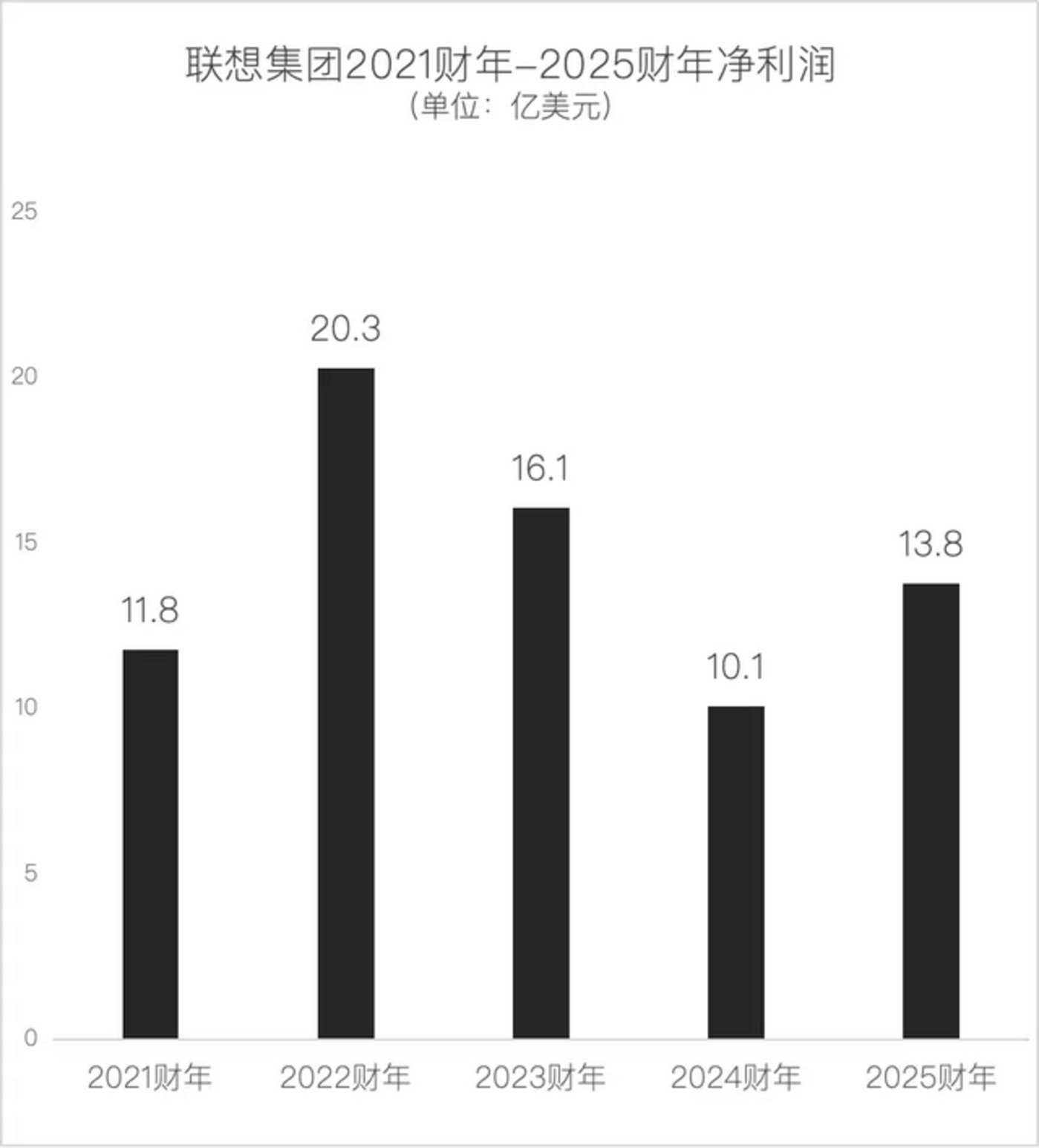

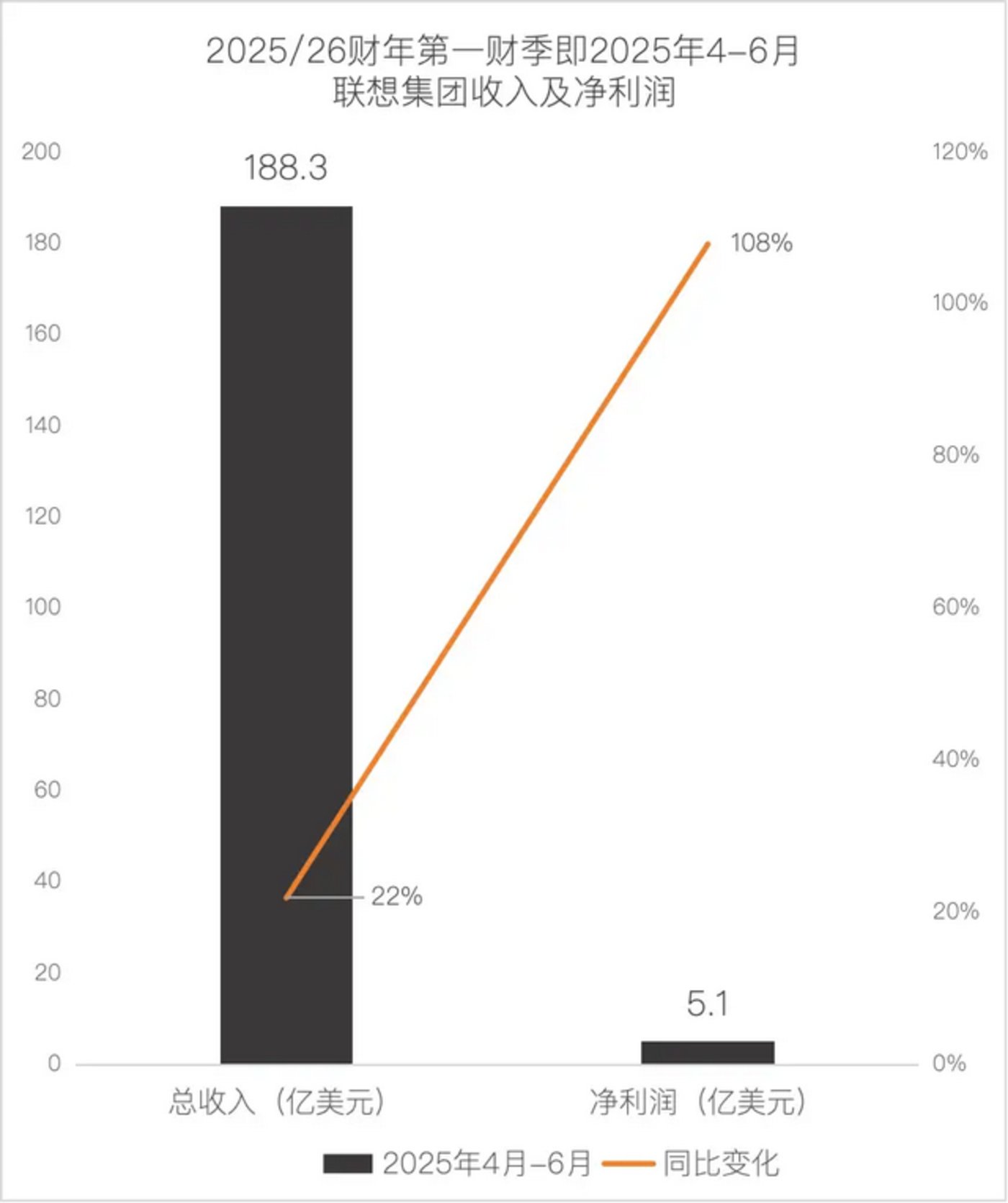

数据则提供了另一种视角:近五年来,联想集团的净利润 (公司权益持有人应占溢利) 保持在 10-20 亿美元区间。今年第二季度 (2025/26 财年第一财季,即 2025 年 4 月-6 月),净利润更是达到 5.1 亿美元,同比翻了一倍还多;收入 (188.3 亿美元) 也比去年同期涨了 22%。

在全球 PC 市场,联想以约 25% 的份额稳居第一;在中国 PC 市场,除了平板电脑销量不如华为,台式机和笔记本电脑都保持领先地位。

与此同时,联想的股价走势却波动明显。从 2020 年的 5 港元左右涨至今年初的 13.6 港元高点后,回落至 11 港元左右,较年内高点下跌了 20%。

股价波动反映出市场对联想未来的不确定性——既认可其稳固的 PC 业务,又担忧其在 AI 时代的转型前景。

面对 AI 浪潮,联想押注 AI PC,希望通过在传统电脑中嵌入 AI 芯片,实现本地处理部分 AI 任务。但质疑也随之而来:当云端 AI 高速进化时,端侧的 「小模型」 怎么和它竞争?消费者是否愿意为上万元的 「AI 电脑」 买单?更深层的问题是,在苹果、微软、华为等生态巨头的夹击中,联想 「整合者」 的打法还能抢到多少蛋糕?

本文试图分析:联想如何在 PC 市场闷声搞钱?作为互联网转型的早期探索者,联想错失过哪些机会?以及,在 AI 这场新牌局中,联想的胜算有多少?

联想搞钱,全靠 PC 和海外

要理解联想为什么能一直 「闷声搞钱」,得先看懂它的 「赚钱逻辑」。一句话总结:业务上,PC 仍然是核心;市场上,主要靠海外特别是美国。

联想的业务分为三大块,但贡献度差别很大。

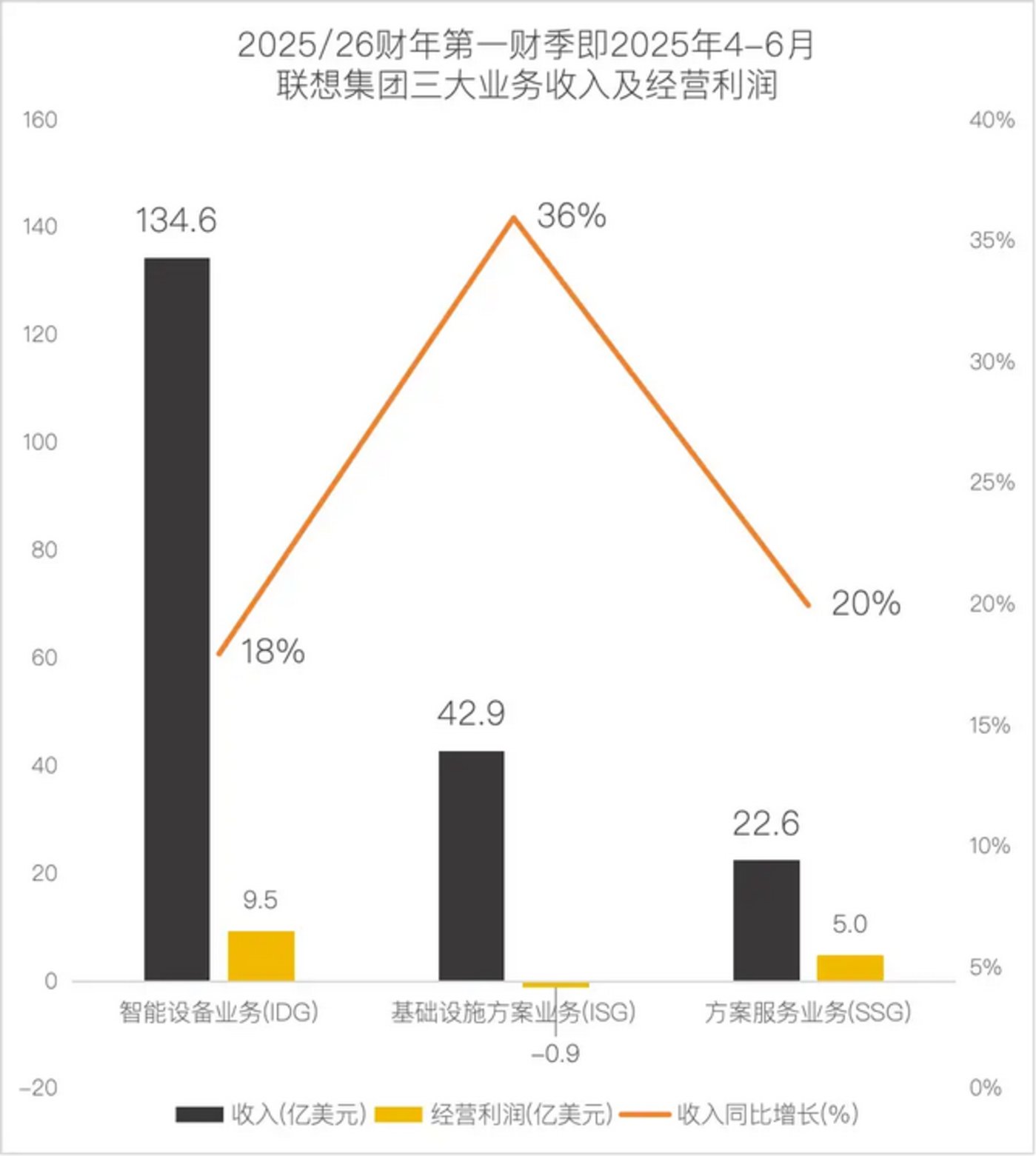

智能设备业务 (IDG) 是绝对主力,且稳定盈利:Q2 贡献了 71% 的收入、66% 的经营利润。这个业务包括 PC、平板、手机等硬件产品,但 PC 是主体。

基础设施方案业务 (ISG) 收入占比 22.8%,增长空间巨大,但尚未稳定盈利。这部分业务主要是为云服务商、政企客户提供 AI 服务器、存储设备等硬件产品及相关基础设施解决方案。

方案服务业务集团 (SSG) 收入占比 12%,利润率 (22%) 高,但规模不大。这部分业务主要是给企业提供 IT 运维服务、技术支持等持续性服务。

从整体结构看,联想在朝着 「硬件+服务」 的模式努力,但收入和利润仍高度依赖 PC 业务,且比同行更赚钱。联想 IDG 版块的经营利润率 (7.1%) 高于惠普 (个人系统业务营业利润率 5.4%) 和戴尔 (CSG 运营利润率 6.4%)。

在某硬件厂商海外业务相关人士林晓看来,这主要是因为两点:ThinkPad 的品牌溢价依然坚挺,以及联想在供应链端的成本优势。

2005 年联想收购 IBM 的 PC 业务时,外界质疑声不断,担心联想能否维护好这个品牌。事实证明,这笔收购稳住了企业客户对 ThinkPad 的信任度。

供应链方面,联想在全球的制造基地布局,让它能够灵活调配产能。特别是在原材料价格上涨的背景下,联想的成本控制能力更强。

更关键的是,联想作为欧美商用市场的头部玩家,还受益于一个外部因素:微软宣布将于 2025 年 10 月 14 日停止对 Windows 10 的支持,这意味着老电脑无法升级到 Windows 11,只能购买新设备。林晓解释,欧美企业对安全合规要求更严格,不敢继续使用无安全更新的系统。

有了 PC 业务的优势,联想确实能赚钱。但问题是,光靠国内市场能支撑这么大的体量吗?答案是不能。联想 77% 的收入都来自海外。

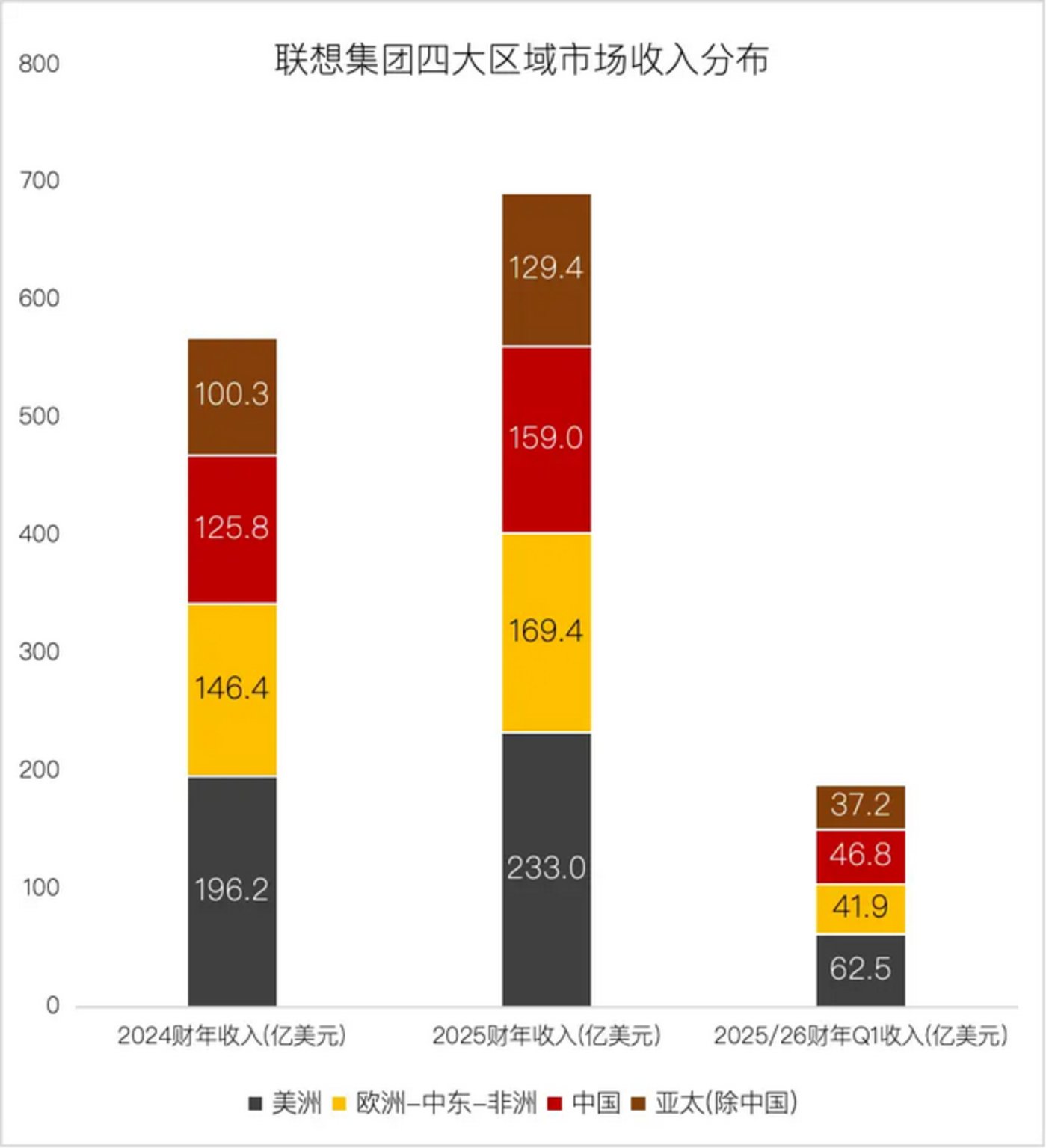

注:2025/26 财年 Q1 指的是 2025 年 4 月至 6 月的三个月

其中,美国是联想最大的单一市场,贡献了超过三分之一的收入。

联想在美国市场的成功,其实是一个典型的 「农村包围城市」 的故事。

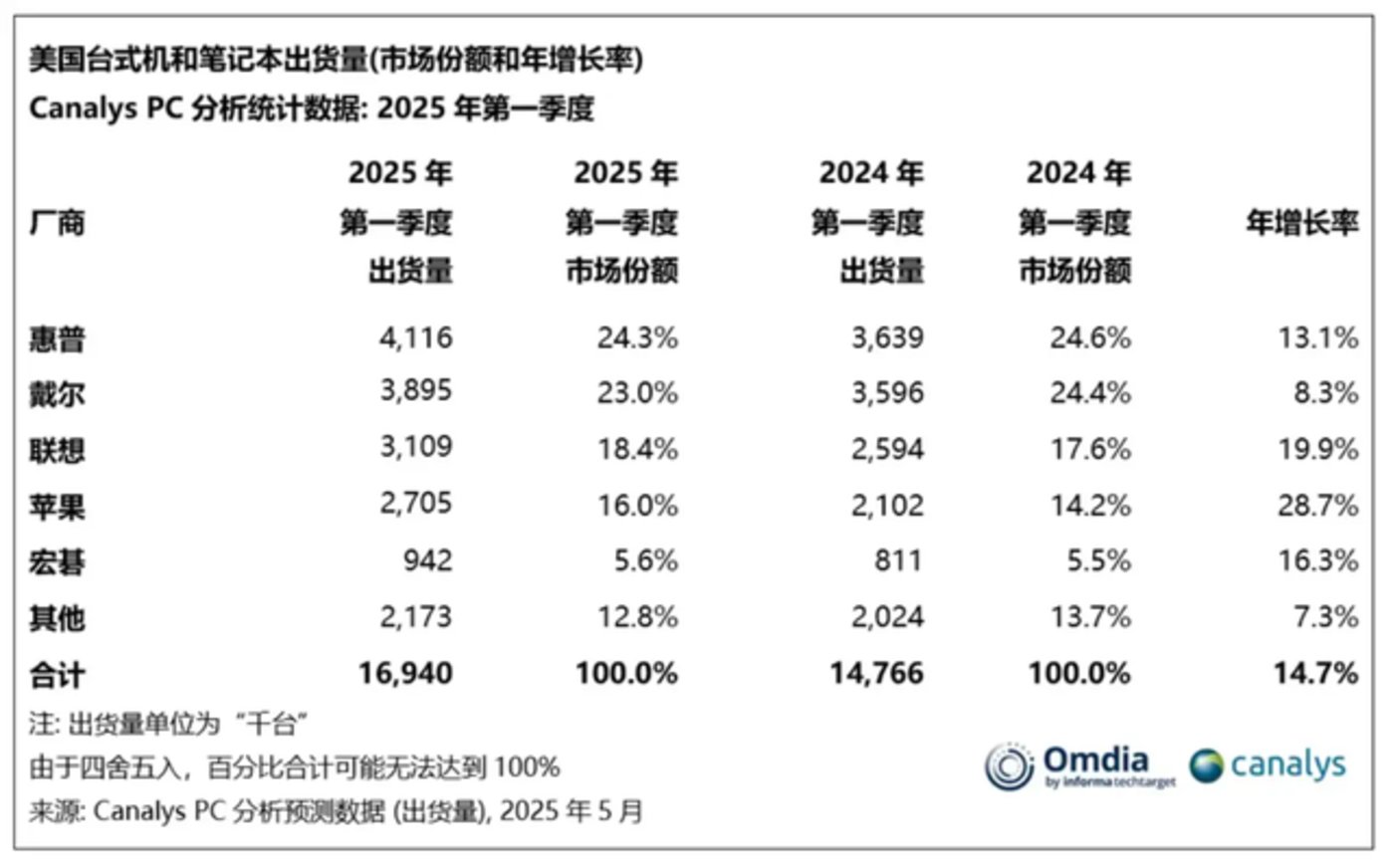

最开始,联想靠 ThinkPad 在企业市场站稳了脚跟,近几年越做越好,在美国商用 PC 市场份额持续增长。根据 Canalys,2025 年 Q1 联想在美国台式机和笔记本市场的份额达到 18.4%,增长率达到 19.9%,不仅超过了市场平均增速 (14.7%),和前两名惠普 (份额 24.3%) 和戴尔 (份额 23.0%) 的差距也进一步缩小。

摩托罗拉折叠屏则是联想在消费市场的突破口。Razr 系列基础款零售价为 699 美元 (约合 5000 人民币),是美国市场上性价比最高的折叠屏手机。这种价格策略,吸引了大量首次尝试折叠屏设备的用户。

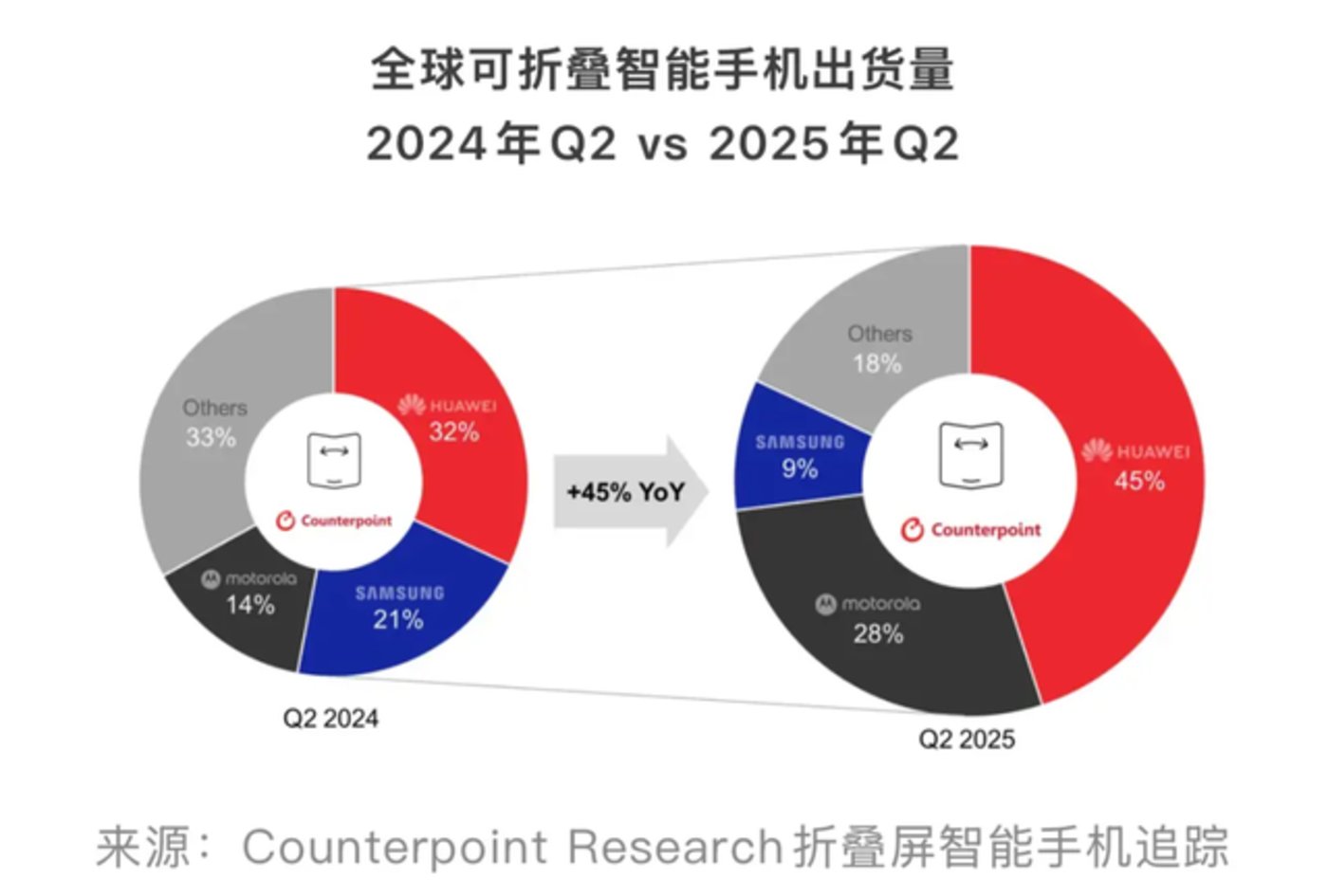

虽然摩托罗拉的全球手机份额不到 5%,但在美国本土却能拿到 12% 的份额 (Canalys 报告),仅次于苹果和三星,它在折叠屏细分市场的份额,更是从去年的 14% 翻倍至今年二季度的 28%(Counterpoint Research 报告),取代三星成为全球第二 (华为以 45% 的份额位居第一)。也就是说,现在全球每卖出四部折叠屏手机,就有一部是摩托罗拉。

在林晓看来,联想很擅长找市场空隙。苹果、三星在高端市场打得不可开交,它就做 「平价高端」;其他厂商在国际市场厮杀,它就做 「美国本土化」。

更重要的是,联想在美国市场不只是卖硬件,还在卖服务 (包括 IT 服务、设备租赁等)。「企业客户的决策周期长,一旦选定供应商,轻易不会更换。」 林晓称,这种模式,让联想在美国市场的收入更加稳定。

从近几年的财报看,联想的国际化基本盘稳固:

美洲市场占大头;中国市场和亚太市场 (除中国) 都在增长;欧洲-中东-非洲市场虽承压,但依然贡献了超过五分之一的收入。

业务方面,它在企业端依靠 ThinkPad 品牌,消费端则通过 PC+摩托罗拉折叠屏手机的组合策略。服务业务是锦上添花,服务器业务未来可期,但现在还不能 「养家」。

这套打法在传统 IT 时代确实管用,但 AI 时代的游戏规则变了,联想能否适应这种变化,还需要观察。

那些年,联想错过的机会

现在的联想看起来是个稳健的 「学霸」——财务稳健,PC 业务稳坐全球头把交椅,但诸如 「贸工技」 和 「组装式创新」 这类标签,仍然被人反复提起。这是因为,联想曾多次站在行业变革的节点,甚至一度领先,但最终都与变革浪潮擦肩而过。

1990 年代末,中国互联网的第一波浪潮正值高潮。联想 2000 年推出了自己的门户网站——FM365.com,凭借品牌和资金优势,一上线就风光无限,一度与新浪、搜狐、网易,被并称为 「四大门户」。联想甚至与当时的全球互联网霸主 AOL(美国在线) 成立合资公司,希望打造一个中国的 AOL。

然而,这场 「世纪联姻」,却赶上了 2001 年的全球互联网泡沫破灭。面对突如其来的行业寒冬,联想选择逐步收缩阵线,FM365 先后经历了裁员、转型,网站经营随之淡出了主营业务。

除了 FM365,联想还投资了卓越网等电商平台,但只是财务投资,没有真正深入互联网核心业务。与此同时,日后影响中国互联网格局的巨头公司 (百度、阿里巴巴、腾讯) 相继登上历史舞台,而联想错失机会。

十年后,当移动互联网的浪潮席卷而来,联想也没有做旁观者,推出了安卓智能机乐 Phone。

当时,华为还在为运营商提供定制手机,小米刚刚成立,OPPO、vivo 刚开始向智能手机转型。从时间窗口看,联想理论上有机会成为中国智能手机的头部厂商。但它在决策上出现了一系列问题。

首先是市场定位的尴尬。乐 Phone(定价 2899 元人民币) 直接瞄准高端市场,意图与 iPhone 正面竞争,但品牌和生态优势不如苹果。联想自己开发的 UI,体验与原生 Android 和 iOS 都有差距。和同期的安卓智能机相比,它又缺乏价格优势。

其次是渠道建设的滞后。当小米通过线上直销模式快速崛起,OPPO、vivo 通过线下专营店 「下沉」 时,联想依然依赖传统的代理商渠道。

最后是战略的摇摆。在乐 Phone 受挫后,联想斥巨资收购摩托罗拉移动,但整合、重新激活品牌耗时四年 (2015-2018 年) 之久,错过了中国智能手机市场的黄金发展期。

到 2018 年,中国手机市场的格局已基本确定:华为、小米、OPPO、vivo 占据了 80% 以上的市场份额,联想则被彻底边缘化。

今天的联想,依然稳健,但它本可以更伟大。「过去的成功经验,让联想对市场和渠道的依赖越来越深,对技术研发和用户运营的投入则越来越谨慎。」 一位关注联想的投资人评价。

AI 时代,联想还能继续闷声搞钱吗?

现在,联想又一次站在转型的关键节点——当英伟达市值一度飙升至 4 万亿美元,OpenAI、Anthropic 等 AI 公司成为全球瞩目的焦点时,这家 PC 时代的巨头,能在 AI 时代找到自己的位置吗?

在 PC 时代,产业链相对清晰:英特尔提供芯片,微软提供操作系统,联想、惠普、戴尔等厂商负责产品设计和销售。这就是著名的 「Wintel」 联盟,联想在这个生态中有明确的位置和价值。

但 AI 时代的价值链更加复杂。芯片设计 (英伟达、AMD) 掌握上游核心技术,占据价值链顶端,大模型开发 (OpenAI、Anthropic) 提供核心技术创新,云服务 (亚马逊、微软、谷歌) 控制中游,硬件制造商则面临分化:一部分向 AI 基础设施供应商转型,另一部分被挤压到下游整合环节。

在上述关注联想的投资人看来,联想的不同业务出现了分化。

在 AI 基础设施领域,它凭借制造优势占据了相对有利的位置,成为仅次于戴尔和惠普的全球第三大服务器供应商。

对应到 Q2 财报,ISG 业务收入同比增长 36% 至 42.9 亿美元,收入占比提升到 22.8%。这说明联想抓住了 AI 基础设施急剧增长的需求。

但挑战在于,AI 需求爆发的同时,GPU 价格大幅上涨,直接推高了服务器制造成本。

联想的 ISG 业务 Q2 经营亏损 8550 万美元,经营利润率为-2%,与高利润的 SSG 业务 (经营利润率为 22.2%) 形成鲜明对比。这侧面反映出一个现实:真正的高价值环节仍掌握在上游厂商手中。

在广阔的消费市场,联想则面临更大的挑战。

过去,PC 产业的增长逻辑是基于,软件越来越复杂,需要更强的硬件来支撑,所以用户需要定期升级设备。但随着云端的大语言模型、图像生成、视频制作已经能满足大部分 AI 需求时,普通用户对本地硬件的升级需求在减弱。

联想的应对策略是押注 AI PC 和 「混合式 AI」 架构,让电脑能在本地处理一些 AI 任务,同时保持与云端 AI 服务的连接,实现 「端-边-云」 的协同计算。联想认为,这种架构能够平衡性能、成本和隐私保护。

「本地 AI 在隐私保护、实时响应、离线使用等方面的确有价值。但关键是,用户愿意为此支付 30%-50% 的溢价吗?」 关注 AI 领域的投资人张峰分析。

联想 AI PC 的价格通常比同配置的传统 PC 高出 2000-5000 元。浙商证券研报显示,联想的 29 款 AIPC 中,12 款在 10000 元以上,8 款在 8000-9000 元。

除了市场需求之外,张峰认为,联想最大挑战不是技术,而是生态控制力的缺失。这决定了它在 AI 价值链中的位置和长期竞争力。

与苹果有自研的 M 系列芯片和 macOS 操作系统、微软有 Azure 云服务和 Office 生态、华为也在通过鸿蒙操作系统和自研芯片构建生态优势相比,联想虽然有天禧个人智能体和端侧模型,但在 AIPC 的核心组件上,依赖英特尔、AMD 的 NPU 芯片,以及微软的 Windows 系统和 Copilot 功能。也就是说,它拥有一定模型优化能力,但主要依赖第三方的 AI 模型和应用,在 AI 生态中是强大的整合者,而非主导者。

这并不意味着联想没有机会。AI 计算能力的分布正在重新平衡,端云协同的架构模式尚未完全定型。联想在 AI 基础设施领域已经证明了自己的价值,它拥有的制造能力、供应链体系和全球渠道,仍是重要基础。

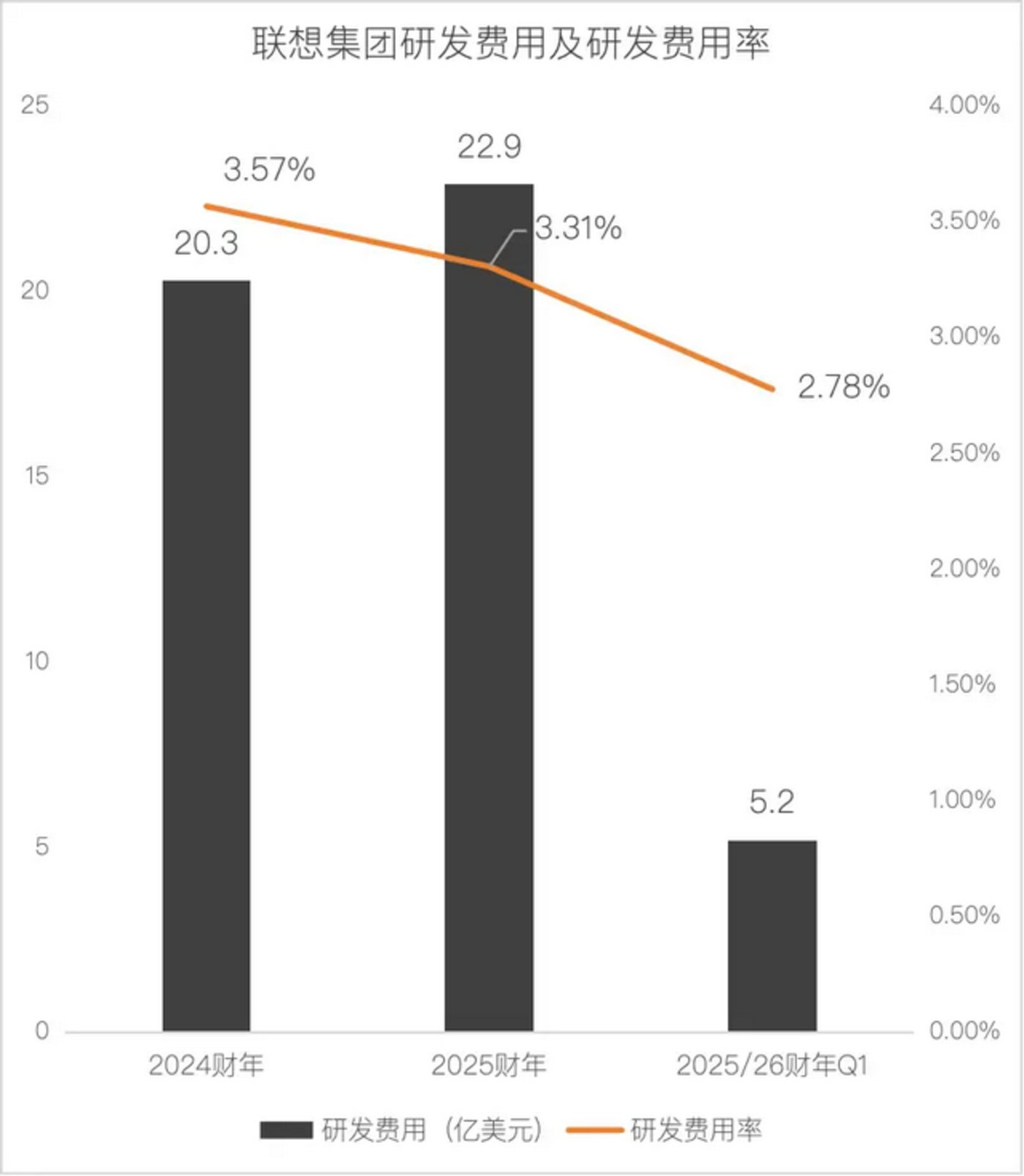

关键在于,联想能否在保持传统优势的同时,真正补齐新技术时代的能力短板。补课需要投入,联想正在加大研发投入力度:2025 财年、2025/26 财年第一财季 (2025 年 4 月-6 月) 的研发费用分别同比增长 12.8%、10.1%,绝对投入金额持续增加。

AI 的变革速度快,留给联想的转型时间可能不会太多。从另一个角度看,这也是联想再一次证明自己转型能力的绝佳机会。

*(应受访者要求,文中林晓、张峰为化名。)