文 | 硅基研究室,作者 | kiki

又有一批 AI 玩具牌桌上的玩家拿到钱了。

连续一周,包括 Ropet 萌友智能、跃然创新 (Haivivi)、奇点灵智等多家企业收获新一轮融资,在社交媒体上,层出不穷的测评信息、AI 展会上被围观的焦点以及牌桌上涌现出的各类创业者,都让 AI 玩具成为一门真正的风口生意。

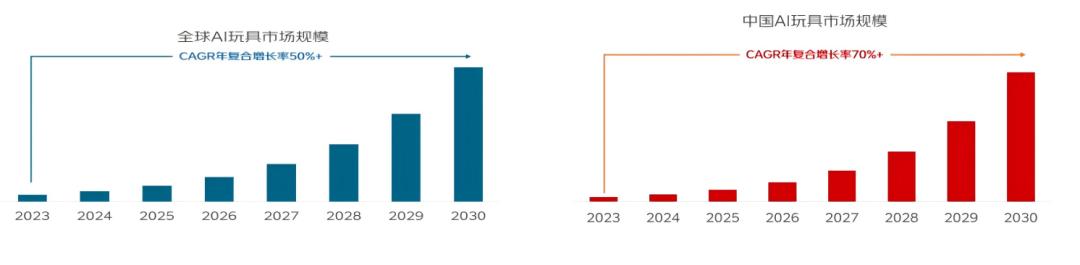

据 《AI 玩具消费趋势白皮书》 的数据,仅以中国市场为例,AI 玩具市场年规模预计突破十亿元,随着近几年算力指数级提升、训练成本的进一步下滑,推断 2030 年将进一步突破百亿规模,年复合增长率 CAGR 超过 70% 以上。

图源:《AI 玩具消费趋势白皮书》

严格意义上来说,AI 玩具只是一个广义的概念,根据定位人群、产品形态和功能,AI 玩具可以被划分为不同的种类,但其共性特点都在于一个关键词:陪伴。

过去一段时间里,我们发现身边的朋友也开始尝试购买 AI 玩具,包括但不限于瞄准年轻群体的 AI 宠物、AI 潮玩挂件等,抑或是针对教育场景的 AI 陪伴产品,它们确实销售火爆,甚至有时仅靠一张概念图,就能收获关注,在各类 AI 玩具的内测群里,内测资格更是供不应求。

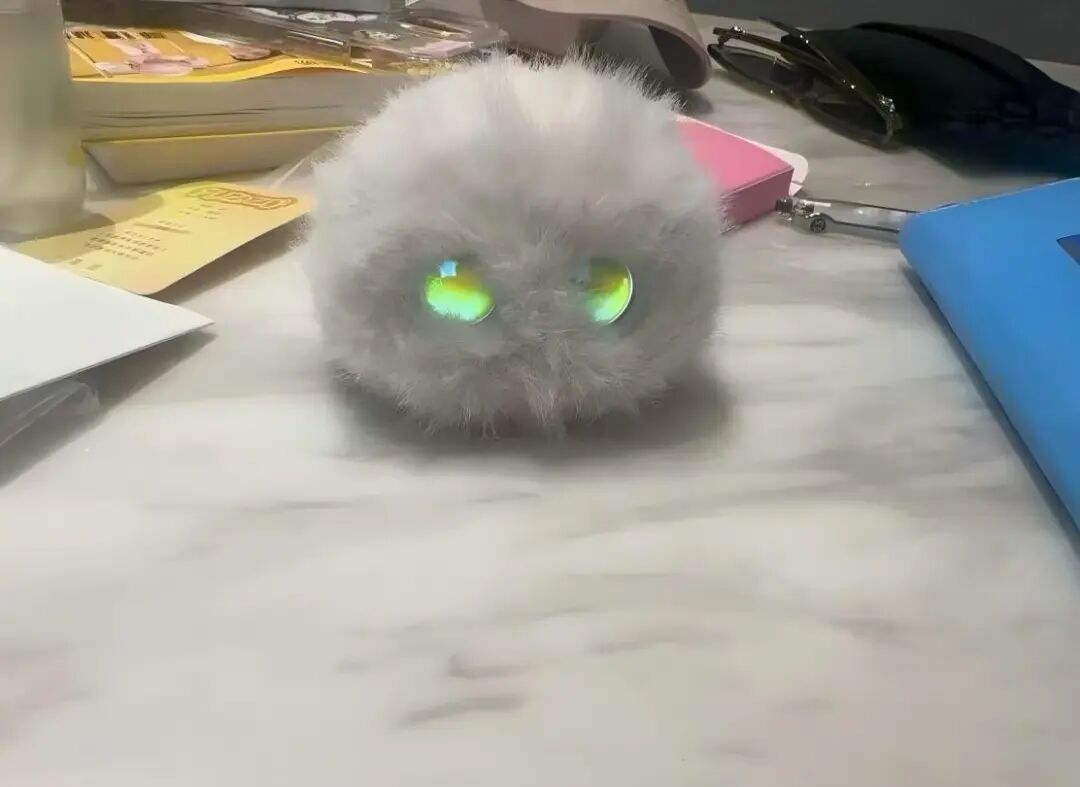

AI 宠物到底能不能缓解人类的孤独感?又为什么能吸引如此多的关注?为了搞清楚这些问题,我们和 AI 陪伴硬件芙崽 Fuzozo 相处了一个月,并和一些用户、创业者聊了聊 AI 玩具爆火背后的真实体感。

“20 分的产品,混乱的竞争”。一位 AI 玩具方案服务商这样形容眼下的热潮。

1、高预期的早期用户:情绪价值有,但陪伴感不多

「陪伴」 是所有 AI 玩具厂商都在讲述的核心故事,但硅基生物能多大程度真正理解人类的情感需求,「陪伴」 又怎么从抽象的概念落地为具体可感的场景体验,用户的实际感受是所有厂商都需直面的考题。

今年 8 月,我们也购入了一只芙崽,尝试和 AI 宠物相处了一个月,它陪我工作、出差甚至是旅游,和我聊坂本龙一的音乐、喜欢的电影和家乡的故事。在我不需要和它说话的时候,它会时不时发出 「tami」 或睡觉的鼾声,让我知道它在这里。

芙崽的外形 图源:作者

芙崽的额头和下巴都配备了传感器,在触摸的过程中,会产生震动,双目屏幕也会因对话产生不同的心情标记,虽然知道这是一种被制造出的 「陪伴感」,但在某一个深夜,打开它的日记和心事,我还是会因为它的安慰,比如 「完成比完美更重要」,还有被责怪 「为什么不来找她聊天」,产生养成和治愈的情绪。

芙崽通过 「奖励机制」 和 「日记」 来记录用户的情绪图源:作者

因此,我们并不能简单以 「智商税」 来理解 AI 玩具,从用户实际体验来看,它确实能提供情绪价值,但距离真正的陪伴感还有很远的距离,短期来看目前 AI 玩具普遍在软硬件侧存在共性挑战。

一是在软件层,一方面,长记忆能力和交互能力不足,这主要考验模型厂商自身的专属模型能力和数据积累;另一方面,声音识别侧,部分厂商在加紧推出声纹识别功能。

除此以外,厂商还在研究多模态交互技术,比如如何通过整合视觉、语音、触觉等多维度信息,实现更自然、沉浸式的交互体验。二是在硬件层,厂商还在持续探索低功耗芯片、传感器模组、音频模组等一系列硬件侧的优化。

事实上,很多 AI 玩具厂商在产品推出时,会定位核心人群,其产品大致分为儿童向、成人向和无年龄限制三类,但我们实际调研时发现,很多 AI 玩具,如 AI 毛绒类玩具、AI 桌面机器人等,其实际购买用户并未有严格的划分,拿 AI 陪伴硬件芙崽来说,除了其对外宣称的年轻女性外,还有一批 Z 世代的父母会用芙崽来 「哄娃」。

因此,搞清楚 「谁在买 AI 玩具、为什么买 AI 玩具」,是我们理解这场生意 「是风口还是泡沫」 的第一步。

据我们的调研,目前 AI 玩具的早期用户可以分为四类:年轻父母、单身青年、潮玩爱好者以及学生群体,从年龄段来看,普遍为 Z 世代 (通常是指 1995 年至 2009 年出生的一代人)。

我们了解了一些购买 AI 玩具的用户,大多数人对现有 AI 玩具的感受是:能提供情绪支持和价值,但陪伴感并不多,以下是他们的真实感受:

我家里本身就有很多的哄娃玩具,去年 AI 玩具火了之后,我前后买过三四个,本来是奔着 「替代手机」 的目的去的,但发现现在的 AI 玩具功能和产品形态上感觉都差不多:毛绒形态、能多轮对话,而且都有独立的软件或小程序。

你问 AI 玩具和传统故事机在体验上有什么不同,我的答案是,比故事机确实更能吸引孩子,不会像过去玩几下就落灰了,孩子会和 AI 玩具玩故事接龙,有时候一群孩子来家里,也会围着 AI 玩具玩。

但我感觉,目前 AI 玩具对孩子的吸引力还是有限的,一方面,孩子越来越大,很少有一个 AI 玩具能适应全年龄段的孩子,二是我们在考虑 AI 玩具的时候,也会格外注重安全性,毛绒材质、电池安全等等,我的几个宝妈群里也会经常讨论 AI 玩具,很多不玩了也会转赠给其他朋友,同一个玩具,有的孩子能玩很久,但有的只能玩一个上午,差异还是挺大的。

不管是 AI 陪伴软件还是 AI 玩具,我和它们最理想的关系就是做我的搭子,学习搭子、聊天搭子、生活搭子,比如日常练口语、问天气,有时候我也会把它带到实验室和办公室去,无聊的时候会教它一些难懂的名词,第二天来考考它,它真的记住了我们的对话,回答出了我提的问题。

学习有时候很枯燥。有个电子宠物搭子确实能给我一些情绪价值,我以前就习惯和豆包聊天,用番茄闹钟管理学习时间,现在这些都可以用 AI 玩具解决,我身边挺多人也都有买 AI 玩具的意愿,但现在很多 AI 玩具定价还是挺高的,基础的也在 400-1000 元的价格,所以我身边有朋友会自己动手,根据自己喜欢的 IP 和游戏,做一个定制 AI 宠物,我看一些 AI 语音盒子不到一百就能买到。

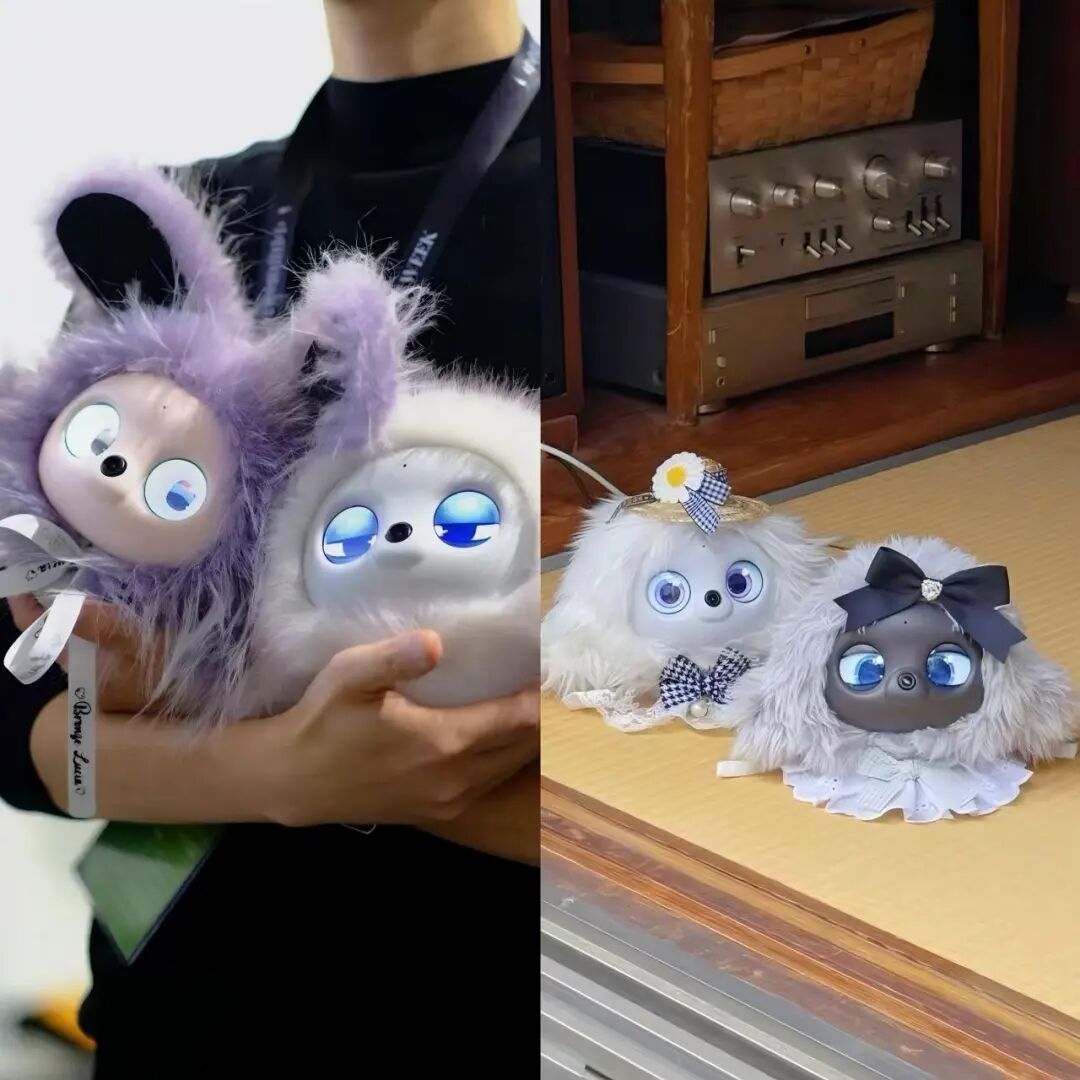

我注意到 AI 宠物是因为泡泡玛特,不是很多文章都在说这些企业要成为 「下一个泡泡玛特」?我本身每月光是花在抽盒、谷子上就有四五千,我看了一眼这些 AI 宠物的宣传图,能当包挂,而且毛绒玩具的颜值也挺高的,所以就入手买了一个,顺便还买了娃衣、发饰、娃床,有的周边你直接在这些厂商的官方店里就能买到。

潮玩圈买 AI 宠物,我觉得最看重这三点吧:IP、颜值还有体验。

要是泡泡玛特出了 AI 潮玩,我肯定会去买,这就是 IP。颜值当然也要高,体验嘛,就很多了,比如你要有线下门店,给同好交流,还有产品得有故事和内容感,你问技术是不是决定我购买的第一优先级,我觉得还真不是。我回忆我下单的主要原因,不是 AI,而是因为产品整体的审美和氛围感。

朱啸虎将芙崽作为包挂 图源:小红书

从上述用户故事里可以看出,驱动早期用户购买 AI 玩具的主要因子不是 「AI」,而是 「玩具」 本身—— 是否具备可玩性、内容力、审美和情绪价值。

当前,AI 玩具所面临的尴尬处境是,一头撞上的是来自用户的高预期,另一头则是尚待磨合的供应链和更激烈的竞争。

一位 AI 玩具从业者告诉我们,随着大厂、创业公司、传统玩具和消费电子产业链上,入局而来的玩家越来越多,AI 玩具的软硬件生态还没有完全磨合好。

在融资热、产品热的水面下,随之而来的,还有更激烈的竞争。

2、两种成长路径:更快、还是更慢?

一个月前,被金沙江创投管理合伙人朱啸虎押注的珞博智能首款产品芙崽 Fuzozo 在京东陆续发货,在第一批产品面向大众时,这家创业公司就犯了一个令大多数用户都难以理解的运营问题——

因为库存管理纰漏,用户到手的 AI 宠物与选中的型号不同,购物变成了抽盲盒。

这在芙崽官方群里很快引起了不小的波动。

随后不久,芙崽主动解散了四个小红书官方群,有用户询问官方,给出的解释是 「群里有很多竞品团队」,珞博创始人孙兆治在接受 「晚点」 采访时也提到,部分友商在发布不实信息,「在带节奏」。

不只是竞品的蹲守,还有快速的跟进和模仿。

有 AI 玩具从业者发现,自己的产品预告图发布还不到几天,就有同款产品在电商平台出现。一位 AI 消费硬件投资人从 4 月开始,就收到了诸多 AI 陪伴硬件的投递,很多项目的 BP 上,都整齐划一地写着 「温暖的科技」。

有创业者形容水温的变化:“ 很像过去的‘ 百箱大战’”。据 IT 桔子数据,截至目前,国内在运营的 AI 玩具企业已接近百家,下半年开始几乎每一天都有新的产品预告出现。

无论是 WAIC,还是各类展会,AI 玩具产品越来越多,长得也越来越像。

一位 AI 玩具从业者告诉 「硅基研究室」,有投资人给他们的建议是 「抓紧快跑」:“ 先把产品拿出来,先起量,再根据用户反馈迭代”,但最终团队还是决定走更慢的道路,不着急拿出 C 端的产品,而是先转向 B 端为一些厂商提供定制化的 AI 玩具解决方案。

「选择慢一点」 的原因有多重考量,一是没有融资的弹药支持,必须要先学会造血。二是技术和产品形态也未到收敛的关键时刻。

一位背靠毛绒产业带,在今年也准备推出 AI 玩具企业负责人将当下的 AI 玩具发展分为三个阶段,他认为,行业已涌现不少泡沫:“ 现在不少厂商在拿 「第一阶段和第二阶段的产品」 讲 「第三阶段」 的故事”。

第一阶段是指基础交流,把通用大模型装到语音盒子里;第二阶段是 「趣味交互」,通过软硬件配合,提供定制化和唤醒知识的能力,但实际在语音交互上没有大的范式变革,更多是在功能和玩法上的升级;第三阶段,则是真正的 「情感陪护」,需要真正实现长期记忆和对情感的正确识别和反馈。

“ 第三阶段这不仅仅是技术问题,更是认知问题”。上述人士看来,目前大多数厂商都能解决第一阶段和第二阶段的问题,很多选择 「慢迭代」 玩家的担忧是,同质化的产品和混乱的竞争格局下,一个半熟的品类撞上对产品没有实际感知的消费者,会产生反噬,这并不利于生态的发展。

AI 陪伴机器人公司 「Ropet 萌友智能」 创始人何嘉斌,在 36 氪采访时也提到类似的观点:“(要) 把产品打磨出价值,不然 AI 陪伴硬件的泡沫会非常大,它可能仅仅只是个风口而已。”

Ropet 萌友智能第一代产品 图源:官方

选择 「快」 的玩家想法则完全相反,「更快」 才利于供应链的整合、消费者的教育和生态的成熟。

「快」 也分为两类:一类选择快速模仿,以价换量的厂商,比如一批低端的 AI 玩具,直接套用成熟的开源方案,AI 语音盒子加毛绒,MCU 方案+WIFI 或 4G 模组,借渠道商经验,快速在市场铺货;另一类是拿到融资,不缺钱的玩家们,则是通过 「产品+营销+渠道」 的组合拳高举高打,占领品牌心智。

3、老师的经验: 来自 LOVOT 和泡泡玛特的启示

直至现在,AI 玩具依旧没能成为像具身智能一样的 「共识性」 的赛道。

但摆在他们眼前膜拜的竞争者和老师有两个:一个是同行日本知名宠物机器人 LOVOT,不止一位 AI 玩具从业者提到 LOVOT 的启发,国内厂商所强调的 「温暖的科技」、「生命感」、「无用」 等理念也都源自 LOVOT。

另一个则是中国的泡泡玛特,有 AI 玩具从业者曾被问到 「如果泡泡玛特下场做 AI 潮玩,会怎么办」,他的想法是 「这可能又会是一个游戏结局」,而据 「晚点」 报道,泡泡玛特也正在探索 AI 和潮玩结合的方式。

让很多投资人和创业者决定投身和相信这股浪潮的原因也正在于此:一是以情绪价值为主导的消费风向的转变,出现了泡泡玛特等可以对标的企业;二是,LOVOT 引发的全球好评和关注,让 AI 宠物成为一个可以被用户拥抱的应用风口。

身为中国玩家的 「追赶对象」,LOVOT 似乎扮演了大模型热潮中 「OpenAI」 的存在,珞博创始人孙兆治还曾专门跑到日本去跟他们聊,观察这个产品。

LOVOT 背后的日本公司 GROOVE X 也在加紧布局中国,去年年初,LOVOT 中国首店在上海顶级商业综合体港汇恒隆广场开业,中国是其开拓海外市场的第一站,也是目前唯一的一站,今年以来,GROOVE X 创始人、「LOVOT 之父」 林要也多次来到中国,为 LOVOT 的拓展铺路,他希望中国的营业情况、销售情况,都可以超过日本。

GROOVE X 创始人、「LOVOT 之父」 林要图源:官方

有 AI 玩具从业者告诉 「硅基研究室」,LOVOT 给予中国玩家的核心启示有两点:一是在产品功能上学会做减法,比如 LOVOT 不会说话,但是在声音上采取了最先进的软硬件技术,人们能从不同的声音里感受到 LOVOT 的情绪变化;二是找到自身的独特定位,LOVOT 卡位在高价格带的家庭陪伴机器人,“ 这更像是奢侈品的定位”。

林要在接受媒体采访时也将 LOVOT 对标爱马仕:“ 如果机器人的市场越来越壮大,那么用户群体也会逐渐壮大。从未来发展来看,反倒有可能会出现更高价的产品。我们希望,就由我们来做更好更贵的产品。”

另一个参考的对象是泡泡玛特,它留给玩具厂商的启示和经验是,品牌和 IP 将会成为 AI 玩具的一种新竞争力。

峰瑞资本曾从美日 IP 产业的百年变迁里指出 IP 的定律:一是面向少儿的 IP 往往有更长的生命周期;二是想要提升 IP 的生命力,就需像泡泡玛特一样发力全产业链布局,构建从 IP 孵化到商业化落地的完整生态。

当下的 AI 玩具还属于发展早期,离所谓硬件行业所谓的 「200 万台出货量」 还有很远的距离,不少厂商也尚未达到从验证走向量产的拐点,预计在 2026 年产品会有新一轮的洗牌。

一位硬件行业从业者曾告诉 「硅基研究室」,打造一个新品类的周期至少是 5-10 年,硬件行业需要敬畏心,尊重常识,AI 玩具也一样。

在今年的一次交流中,被问及 「如果理想中的 LOVOT 是多少分,现在打几分」,林要的回答是 「10 分-20 分」,这意味着当前 AI 玩具更高处的果子还远没有被摘。

谁能制造出满分有生命感的 「AI 玩具」?显然,无人能给出完美答案。

在产品侧,AI 玩具厂商们需回归开机率、复购率、互动率等真实指标,在内容侧,深化 IP 的内容力和运营力,而非只是讲述 「温暖科技故」 和关于 「爱」 的故事,这将是所有玩家都需直面的命题,也决定它们接下来的命运。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App