文 | 财经无忌,作者 | kiki

关于杭州这座城市,曾有两张家喻户晓的名片:

一是西湖所带来的 「天堂之城」,二是因阿里而兴的 「电商之都」。

前者曾以独特的免费模式,一己之力拉动杭州旅游收入的飞升。后者则因阿里、直播电商的兴起,拉动电商产业的集聚。

但现在,杭州有了新的标签,被彭博社称为 「中国 AI 的宇宙中心」。

起因是源自年初那场 「杭州六小龙」 所掀起的大讨论,外媒将杭州形容为下一个 「硅谷」,称其具备所有科技热点崛起的特征:“ 充满活力的创业文化、大量政府和民间资金以及来自当地大学强大的人才库。”

华盛顿大学的专家教授在 《硅谷密码:科技创新如何重塑美国》 一书写到:“ 硅谷的传奇不完全是一个大政府的故事,也不单纯是自由市场的故事,而是两者的结合”。

杭州科技产业的崛起有相似性。

比如是 「有为政府」 靠向前一步的产业政策,「八八战略」 和 「数字浙江」 点亮了杭州 「数字经济第一城」 的野心;再比如在创新主体上民营经济底蕴深厚,从传统浙商到人工智能新锐,杭州有着极其浓厚的创业氛围。

但这并不是杭州被称为 「中国 AI 宇宙中心」 的全部。

杭州为何能聚合 AI 生态?背后有哪些关键力量的推动?杭州 AI 创新的理念又有何不同?

这些问题的答案或许就藏在杭州城市的肌理里。

1、“ 更接地气” 的阿里云

极少公开场合露面的阿里巴巴集团 CEO、阿里云智能集团董事长兼 CEO 吴泳铭,不出意料地出现在 2025 年的云栖大会上,如果从第一届的网站站长大会算起,为开发者而生的云栖大会至今已走过十七个年头。

每年的云栖大会不仅是阿里云大秀肌肉的舞台,也是杭州这座城市向外输出 AI 实力的重要窗口。

在诸多云计算从业者心中,云栖大会是一个不变的交流阵地:至少每年它能为 「中国云计算该向哪去」 提供新的解法。

和 AI 的不确定性相比,云计算似乎非常稳定。

一位云计算行业人士形容:“ 从早期的云产品,发展到计算集群再到当下的智算,云计算是一种无感知的进化”。

一位国内大厂云销售连续参加了六年云栖大会,每年都会借此机会,举行云计算行业人士的小型聚会,逢人就被问:“ 云计算到底是不是一个好行业?”“ 卷价格、卷产品,云计算卷得不行,也是个存量市场”。

但连续多年雷打不动的云栖大会,让他看到行业的新增量和信心:“ 最起码这艘船足够大”。

想把这艘船继续做大的,无疑也是阿里云。

2023 年,阿里云创始人王坚博士在云栖大会上给出的判断是:AI 将拉动云计算继续前进,他提出了 「云计算的三次浪潮」 观点,从第一次浪潮改变互联网,第二次浪潮改变传统企业,再到大模型和云计算所掀起的第三次浪潮。

他说:“ 云计算产业有非常久远的生命力,一个超长的赛道和超大的创新周期正在开启。”

王坚博士很早就将云计算和大模型比作是 「电与电动机」 的关系,在不少阿里人心中,观点有时太过前瞻,跟上他的思路并不容易。

如今的阿里,和他有着类似本质思考的,其中一位就是 「吴妈」 吴泳铭。

2024 年的云栖大会上,吴泳铭谈到大模型时有两个很重要的思考:

一是生成式 AI 是通过对物理真实世界 「Token 化」,首次具有了思考推理、创造的能力,从而模仿人类去执行物理世界的任务;二是 AGI 才刚刚开始,全世界先进模型竞争的投入门槛,将达到数十亿、数百亿美金的级别。

今年的云栖大会上,吴泳铭更激进,也更乐观了。

他认为,AGI 只是起点,人类将迈入 ASI 时代 (超级人工智能时代),他给出了具体的路线图:第一阶段是智能涌现阶段,主要是学习人;第二阶段是自主行动,主要是辅助人,当下我们正处于这一阶段的开端。第三阶段为自我迭代,实现超越人,那是一个遥远的未来,他认为,想要实现这一点,要持续不断地与真实世界互动。

在此基础上,他给出了两个行业判断:一是大模型将成为下一代的操作系统;二是 AI Cloud 是下一代计算机。

上述两大判断不是非共识,而是共识,类似的表述过去在英伟达、谷歌等高管的对外表述中也出现过。

激进背后,是阿里和阿里云在 AI 时代的重大转向。

一是饱和式投入 AI 基建投入,阿里在今年 2 月宣布三年将 3800 亿人民币砸向 AI 基础设施,今年云栖大会上,吴泳铭补充会计划投入更多—— 和 2022 年相比,到 2032 年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升 10 倍。

同时,阿里云也在加速出海,宣布将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。

二是阿里云立志成为 AI 时代的 「水龙头」。阿里云由此形成了三线并进的动作——

• 确定 「公共云优先」 的战略,这明确了阿里云的态度,通过做大公共云业务规模,构建强大的规模效应,摊薄单位成本,这也是海外云厂商 AWS 的赚钱逻辑。

• 做一朵更开放的云,主要体现在阿里云在模型层的 「开源战略」 上。过去一年来,阿里 Qwen 系列反超 Llama,在全球开源榜单上成为 「当红辣子鸡」,多次登顶主流领域全球开源冠军。

在云栖大会举办前的两天里,通义在凌晨共计开源了 12 个模型,包括 Qwen3-Omni 系列模型、Qwen-Image-Edit-2509 模型、Qwen3-VL 模型、Qwen3Guard-Gen 系列模型。

在云栖大会首日又放出了新模型,包括新旗舰模型 Qwen3-Max、下一代模型架构及系列模型 Qwen-Next、代码模型 Qwen3-Coder 下一代模型架构及系列模型、全新的视觉基础模型通义万相 Wan2.5-preview 和新的语音模型系列通义百聆。

开源既加速了阿里云大模型的普及,也消耗了云资源,拉动了公共云业务的增长。

据市场调研机构沙利文数据,2025 年上半年,中国企业级市场大模型的日均总消耗量为 10.2 万亿 Tokens,其中,阿里通义占比 17.7% 位列第一,成为目前中国企业选择最多的大模型。

• 聚合应用生态,不仅是对内构建阿里自身的 AI 生态,更是对外加速落地千行百业的 AI 生态。这也是为什么此次云栖大会上,传递出一个重要的信号:

模型开始隐身,Agent 应用正在崛起。

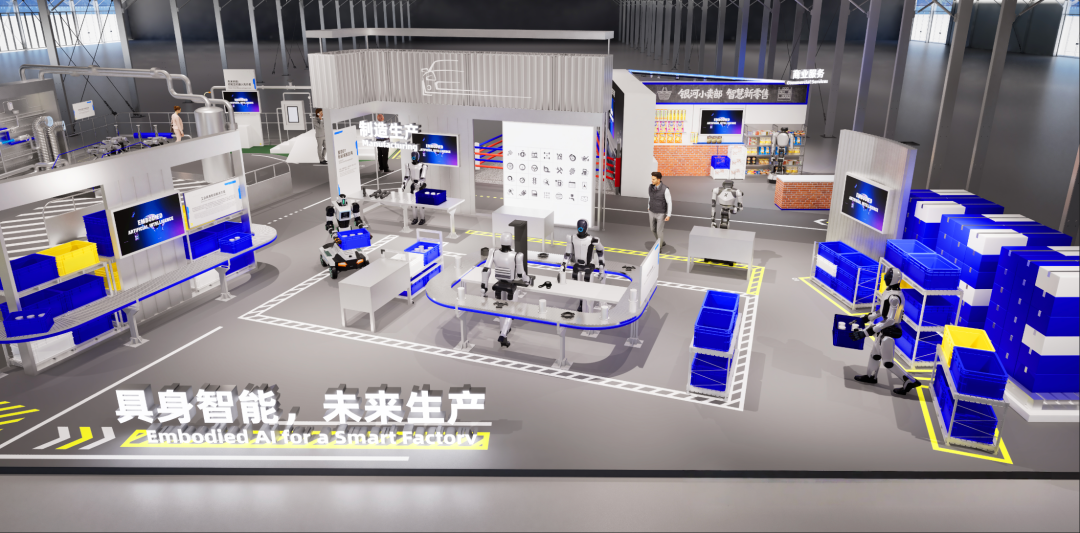

相比去年主论坛上拉来王兴兴和杨植麟,今年的云栖主论坛上把各行各业的人都攒到了一起—— 金融业的工商银行、游戏行业的网易、家电行业的科沃斯、汽车行业的理想...... 在云栖大会的展馆里,秀模型的越来越少,给出的交付案例越来越多,一个模型展位下甚至摆放十几个 AI 软硬件产品。

Agent 成为真正的主角。据官方统计,遍布场馆的智能体应用超 200 个,「硅基研究室」 现场调研发现,无论是 「阿里动物园」 内部的 Agent 实践,还是金融、工业、医疗、零售、企服、生活服务等领域,均已涌现出 Agent 助手。

围绕 Agent 四周也搭建了各类 「脚手架」—— 从 Agent Infra、开发框架再到低代码平台,涌现出新的 Agent 分工生态。多位现场的投资人和产品经理参会的目的也很明确:就是为了看 Agent 落地而来。

云栖大会上的阿里云或许代表了杭州 AI 崛起的一种典型气质:接地气,强调应用落地,与 AI 共生。尽管大模型厂商和云厂商都在强调 「应用落地」,但阿里云相对有两个相对先发优势:

一是用开源聚合了繁荣的开发者生态,这是人和。

一位现场的开发者向 「硅基研究室」 解释,维护开发者社区并不容易,既需要保持中立,即大公司需要退后一步,同时要推动社区生态,大到准入机制、工具链,小到产品文档,都需要和开发者共建去解决。

二是全栈技术布局,这是地利。

阿里云具备端到端的技术壁垒,从底层自研 CPU/GPU 芯片、算力集群的建设,再到基础模型和上层应用的布局,这是一条和谷歌一样的路。

2、“ 小镇文化”

今年 8 月,一位三线城市地方政府招商人员曾向 「硅基研究室」 表示,他们率队前往杭州学习后,理解了这座城市的 AI 崛起密码,她将其形容为 「场景招商」。

“ 用场景机会吸引企业,企业立足场景也能反哺城市产业势能”。

理解杭州的这种 「场景招商」 模式,眼前的云栖小镇或许是一个无法绕过的坐标,它提供了我们杭州 AI 创新的另一个切片:

特色小镇所孕育出的 「小镇文化」。

浙江是特色小镇的发源地。2014 年,秉持着高层 「让杭州多一个美丽的特色小镇,天上多飘几朵创新‘ 彩云’」 的愿景,云栖小镇从一个烂尾的工业园区,成为中国城市特色小镇的最佳实践样本。

一位杭州本地房产销售告诉 「硅基研究室」,云栖小镇是之江的发展中枢,他一直觉得之江转塘是杭州房价被低估的板块。

“ 你从云栖小镇出来,从之江大桥到彩虹快速路,直接到滨江阿里巴巴”,他们把这条通路叫做 「阿里大走廊」。据他回忆,阿里云落地云栖小镇后,富士康科技、英特尔等 400 多家企业落户这里。

云栖小镇落地时,彼时中国的特色小镇浪潮尚未兴起。王坚博士后来在 《在线》 里回忆对 「云栖小镇」 的定位,不是一个简单的产出 GDP 的地方,而是一个适宜创新创业的地方。

就像中关村不是 「村」,云栖小镇不是 「镇」,这里并不是一个简单的工业园区,而是一个聚合创新资源要素的 「城市催化器」。

一晃十几年过去,王坚博士在年初 「杭州现象」 里再谈特色小镇的关键作用——(杭州) 这种大环境也体现在一个物理载体上,叫做 「特色小镇」,而非 「谷」。“ 硅谷也不能解释杭州现象”。他说。

杭州小镇为何具备催化创新生态的土壤?云栖小镇又有哪些独特性?

这是 「杭州小镇」 在定位、机制和氛围上的与众不同。

首先是定位的精准。特色小镇不仅在于 「特」,更关键的在 「专」。

云栖小镇从一开始就以云计算为核心,这种在垂直细分领域的精准卡位,奠定了云栖小镇的第一次产业跃迁—— 从阿里云在 2009 年造出第一台云计算操作系统 「飞天」 为起点,以 「云」 为核心,云栖小镇逐渐拓宽产业布局,聚合了包括数梦工场、政采云等一大批涉云企业。

此后,云栖小镇又借势完成第二次 「飞天」—— 发力 「空天信息」 产业,通过引进 「大院大所」,吸引了包括杭州跃盛、杭州华宇、杭州轩宇等多家产业公司落户。

其次是,开放流动互通有无的机制—— 这不仅体现在政府的 「有为」 上,也体现在产业生态的经验上。

云栖小镇从 0 到 1 的打造云产业,印证了上述机制的可能:以西湖大学为代表的创新策源地,阿里云为代表的云产业生态以及服务型政府的合力生态,以城市为最大的实践场,产学研间的互动,加速了创新资源要素的流动、聚集、协同和优势放大。

在空天产业上,云栖小镇也呈现出类似的思路。

云计算所带来的数字化和智能化定位,吸引了国科大杭州高等研究院、智元研究院等大院大所,协同与之江实验室、浙江大学等科研力量开展合作,创新源头也牵引了产业链企业的落户。

一位产业链企业 CEO 说:“ 整条产业链上大大小小的企业,几乎都可以在这里找到。”

最后则是与时俱进的创新文化氛围。用时下流行的话来说,云栖小镇没有什么 「老登」,有的是一批批年轻的创业者。

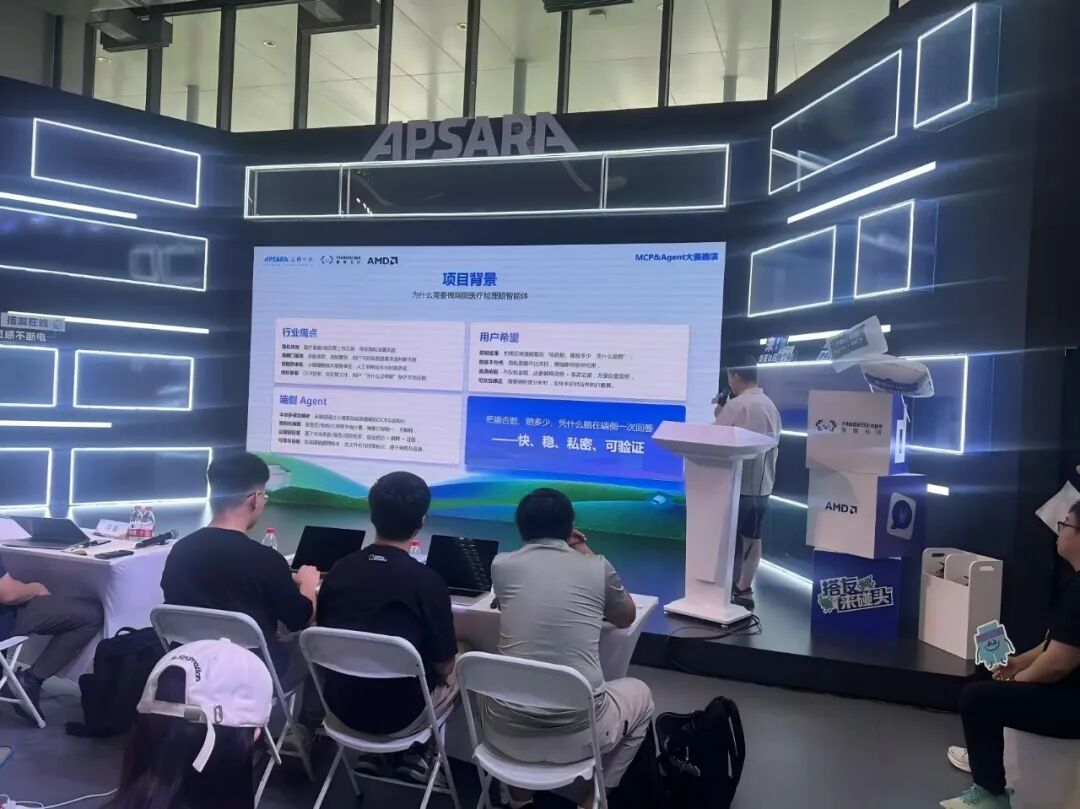

在云栖大会现场,魔搭社区把路演搬到了现场。

10 多组独立开发者,每人 10 分钟,讲 Agent 产品,语言助手、中草药解说短视频、旅行 Agent,这些产品的共同特点是,都处于 MVP 阶段。现场评委会提出灵魂拷问,但气氛并不 「剑拔弩张」。

「小镇文化」 还在延续,距离云栖小镇三十多公里外的良渚文化村,诞生了一批 AI 时代的新组织—— 一人公司。

这里聚集了一批数字游民,有的来自阿里、网易等大厂,有的来自天南海北,这里有随处可见的 AI 社群社区活动和 AI Demo Day,这里的村民探索的是一种 AI 时代组织的新存在方式,这或许也是 「杭州小镇文化」 的独特所在。

“ 可以让每一个创业者在第一天就跟其他的大公司站在同一个起点上,不但要鼓励人,同时要能做。” 这是一位参与云栖小镇建设者几年前的感言,现在还在继续。

3、杭州会是中国 AI 的宇宙中心吗?

今年的链博会上,王坚博士曾邀请英伟达创始人黄仁勋来杭州,黄仁勋问:“ 我可以认为杭州是中国的硅谷吗?” 还表示,未来有机会一定会去。

自媒体 「长三角 MOMO」 曾有一个观察:从华为发新车到蔚来最重要的 NIO Day,企业纷纷将重大发布会定在杭州。杭州本地企业吉利,更是在最新的银河 M9 上市通稿里直接将杭州称为 「AI 之城」。

今年 4 月,《杭州市建设人工智能产业发展高地实施方案 (2025 年版)(征求意见稿)》 正式发布,其中提出,引导 「3+N」 杭州产业基金群撬动社会资本、金融资本,投向人工智能相关方向的产业基金规模超 1000 亿元。

不止是拿出看得见的投入。从上文的阿里云进化和独特的小镇文化里可以看出,杭州 AI 产业的优势——

杭州早期 「数字经济蓝图」 的制定给予了 AI 之城 「筋骨框架」,「和企业一起创业」 的招商理念和特色小镇的实践打下了地基,从 「算力-模型-应用」 的 AI 产业生态集聚则是最关键的 「血液」。

没有完美的城市,杭州也并不十全十美。

在城市经济体量上还有待提升、需要更多的 「杭州六小龙」,以及能否探索一条在 AI 产业的国际化之路,放大中国 AI 的影响力,这是杭州需要回答的新问题。

除此以外,北上广深也在持续加码 AI,争抢 「AI 第一城」 的标签。

好在杭州很冷静,云栖大会充满 AI 乐观主义的同时,也有泼凉水的人。

一位工业外资高管面对铺天盖地的 Agent,在云栖大会上感叹道:“ 我们既不是一个互联网公司,也不是一个 AI Agent 研发公司,AI Agent 现在有没有大规模被应用?如果有大规模应用,是开发一个 Agent 给 1 万个人用,叫大规模应用,还是我开发 100 个 Agent 给 100 个人用叫大规模应用?”

来自家电行业的从业者在一场 Agent 会议上对 「硅基研究室」 直言:“ 现在的 Agent 只能打 20 分”。他奔着云栖大会 CIO、CTO 的分享而来,“ 不想听概念了,只想看用例”。

这或许代表杭州和中国人工智能的一个新周期:

AI 泡沫仍然存在,但开始涌现越来越多接地气、能干事的 AI;技术创新靠的不是灵光一现,而是 「持续创新和落地验证」。

黄昏时分,热闹的云栖大会人潮散去,云栖小镇恢复往日的空间功能,杭州会成为宇宙 AI 的中心吗?这个问题要留给未来,但或许对现在回归真实世界的杭州来说,这个问题现在并不重要。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App