文 | 华夏能源网

储能行业又一重磅文件发布。

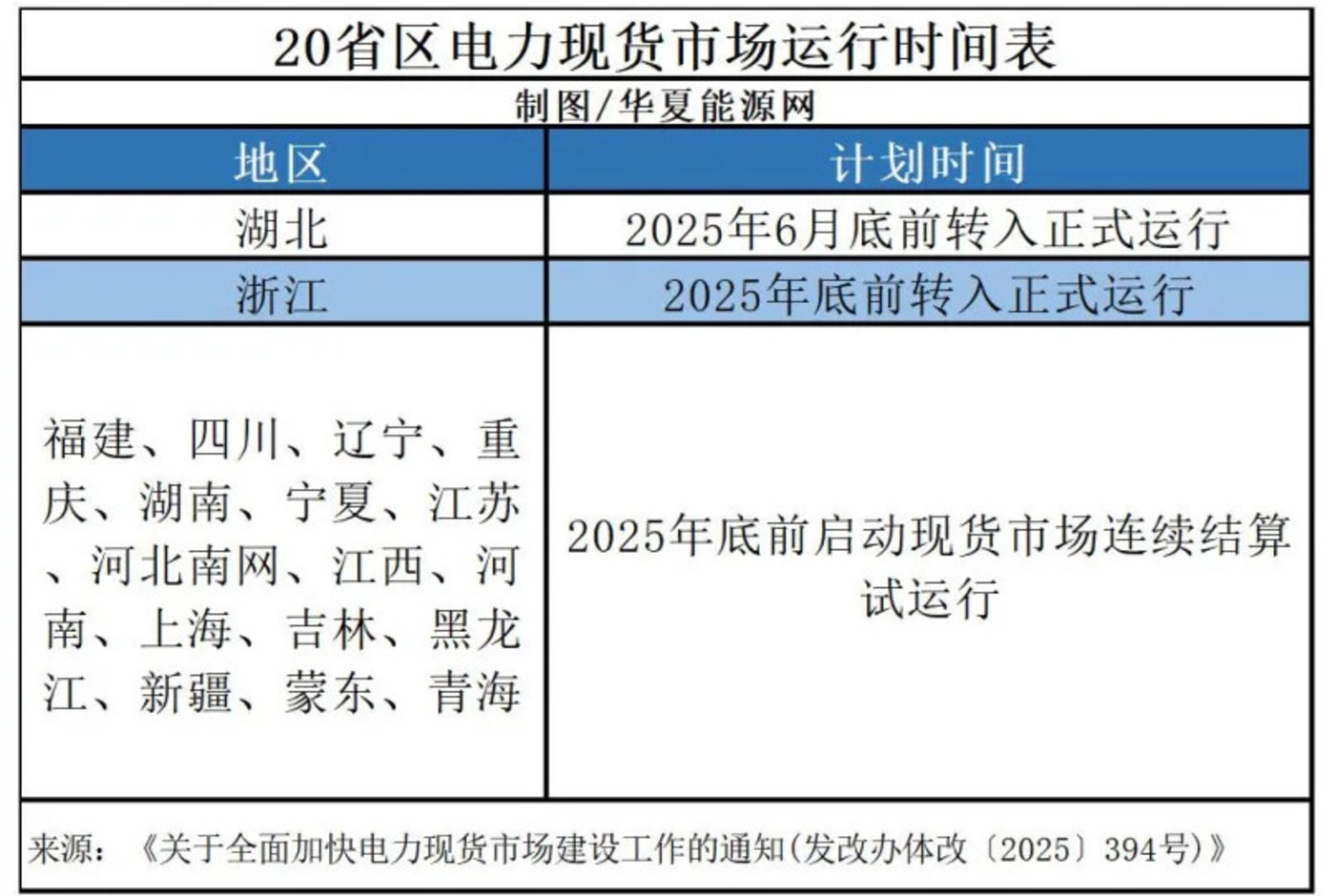

华夏能源网& 华夏储能获悉,4 月 29 日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合发布 《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知 (发改办体改 〔2025〕394 号)》(394 号文),通知要求,2025 年底前基本实现电力现货市场全覆盖,全面开展连续结算运行,同时明确了 20 省电力现货市场运行时间表。

这是继今年年初 136 号文发布后,对储能及新能源行业影响极大的又一重磅文件。两个文件将一道推动新能源市场化进程提速。

值得一提的是,今年以来,无论是国家层面还是地方政府,均有多项事关储能行业的重磅政策出台。

而当前,储能行业正处于低谷期——乐此不疲的 「价格战」,产能过剩下的盲目扩产,让行业如同陷入泥潭的马车,越用力反而越陷越深。今年以来发布的这些政策,或将使得行业加速出清,经历洗牌之后行业有望尽快摆脱困境。

严苛政策频出,事关储能收益和安全

2025 年春节刚过,一则重磅通知便在储能行业炸开了锅。

2 月 9 日,国家发改委、国家能源局联合发布了 《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(136 号文)。该政策如同一把尖刀直戳储能行业两大 「软肋」。一是叫停 「强制配储」,直击储能装机非正常的高速增长。二是新能源全量上网,直击储能电站利用率低问题。

对储能行业来说,136 号文只是一个 「开胃菜」,随后各地严苛的政策便接踵而来。

一类是关于新能源电价的规定。

4 月中旬,江苏省发改委发布 《关于征求优化工商业分时电价结构促进新能源消纳支持经济社会发展有关政策意见的通知》。该文件有两点值得关注:

一个是增加了午间低谷时段,同时扩大了工商业分时电价执行范围,扩大到除国家有专门规定的电气化铁路牵引用电以外的其他所有工商业电力用户。

另一个是拉大峰谷价差,峰段在平段基础上上浮 80%,而谷段则下浮 65%(目前正在执行的政策是,峰段在平段基础上上浮 71.96%),谷段则下浮 58.15%。文件规定,分时电价以电力用户购电价格为基础进行浮动,而目前的分时电价则以用户到户电价为基础进行浮动。因为基数不同,新的分时电价政策看似拉大了峰谷价差,但价差实际上大大缩小了。

峰谷价差缩小,低谷时段延长,无疑将使得以峰谷套利为主要盈利模式的工商储收益大幅缩水。该文件发布后曾一度被删除,后于 4 月 30 日正式发布。江苏是国内工商储盈利最好的地区之一,政策具有风向标意义。

4 月 25 日,江西发改委发布关于公开征求 《关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知 (征求意见稿)》 意见的公告,该文件与江苏发改委的分时电价政策颇为相似。表面上看,该文件也将峰谷价差比例拉大,但规定,仅代理购电价格参与峰谷比变化,而输配电价等不参与浮动,所以导致实际电价差缩小。

除了电价变化,另一类严苛政策是关于储能安全性。

4 月 21 日,华东能源监管局发布的 《电力与电化学储能电站的本质安全提升工程工作方案》 征求意见稿,被称为储能行业 「最严安全令」。

该文件为储能安全划了一道红线,这道红线也成为许多储能企业、储能电站的生死线。

文件提出,严禁一年内发生安全生产事故的单位参与电化学储能电站建设;2025 年底前,对不符合国家储能电池等相关产品及系统的强制性标准的、不符合消防系统建设要求的,责令立即停止运行;2026 年 1 月起,新建电化学储能电站必须经电池质量抽检、消防系统等验收合格后,方可投入运行。

该文件还明确,禁止在人员密集场所、高层建筑内、地下建筑、易燃易爆场所部署储能电站。

上述这些文件,只是今年以来新政策的代表。未来一段时间内,类似的文件或将频频出现,对储能行业来说,要求会越来越严格,收益会越来越低,行业人士需要提前有心理预期。

出清加速,项目延期或成常态

伴随着严苛的储能政策的频繁出台,华夏能源网注意到,储能项目延期、订单终止执行的事件也频频发生。

4 月 25 日晚间,科信技术 (SZ:300565) 发布公告称,控股储能公司科信聚力因市场环境、原材料价格变化及客户需求预测调整等原因,与国内外 3 大客户框架合同履行不达预期。

公告显示,框架合同客户意向采购的产品主要为电芯及锂电池产品,涉及总金额达 9.1 亿元。

值得一提的是,2024 年科信技术全年营收才 5.57 亿元,可以看出该框架合同的重要性。

科信技术还提到,原计划募资 3.6 亿元投建的储能锂电池系统研发及产业化项目将延期执行。主要原因是储能电芯及材料价格波动较大,行业内整体市场供需变化导致竞争加剧,新技术不断涌现,产品生命周期日益缩短,以及客户对产品性能指标和个性化要求越来越高等。

无独有偶,在今年 4 月,华自科技 (SZ:300490)、国安达 (SZ:300902) 等公司也先后宣布了储能项目延期公告。其中,华自科技延期了一个 「工业园区 『光伏+储能』 一体化项目」;国安达放缓了锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目的整体建设进度。

上述终止或延期的储能项目,只是 「冰山一角」。它们因体量较大被记录在 A 股上市公司的公告中,而那些体量较小的项目,我们无法获知共有多少。

对于储能项目终止或延期、订单难以执行的原因,企业多指向市场环境因素。

当前储能市场处于红海,「淘汰赛」 已经开启。此前业内曾预测,将来 80% 的企业将被淘汰。

实际上,「淘汰赛」 有两种,一种是优胜劣汰,一种是 「劣币驱逐良币」。而目前,储能厂商大打 「价格战」,致使储能产业链价格持续走低,储能电芯、储能系统已经接近甚至低于成本价。显然,这是 「劣币驱逐良币」 的 「淘汰赛」,将导致行业陷于困境。

可喜的是,今年以来,相继出台的重磅政策正在推动储能行业的淘汰赛由 「劣币驱逐良币」 朝着 「优胜劣汰」 方向发展。

例如,136 号文的出台,将加速那些仅凭低价中标、而不能保证质量的产品和企业被淘汰;江苏、江西的分时电价政策,将导致那些不能获得可观收益的产品逐渐失去市场;储能 「最严安全令」,将加速出清那些只顾以减配低配来降低初始投资成本而忽视长远利益的企业。

在接连推出的重磅政策引导下,未来,储能行业的出清或将加速,储能项目停产、延期乃至订单 「毁约潮」 的出现也将是一种常态。但是,随着低效、落后产能出清结束,行业也将真正迎来高质量发展阶段。