文 | 贝塔商业

“ 你是被厂商养着的!”

这或许是王自如最不愿提及的往事,当年罗永浩在直播辩论中的一句话,几乎断送了王自如在科技界的职业生涯。

十一年后的今天,王自如宣布再次回归科技界,以“ 王自如 AI” 的名字重新出发。他说,工资条没那么重要。他感谢董明珠和雷军,给了他勇气。不过对于现在也在 AI 行业的罗永浩,他并未提起。但对于想进入 AI 行业的原因,他和罗永浩带货一样直爽:因为“ 来钱快”。这一次,大众还会愿意关注他吗?

从时代的镜头里退场

在中国科技内容领域的早期叙事中,王自如无疑是个高光人物。他有视频剪辑的节奏感,也有工程师式的理性表达,最重要的是,当年的他,是站在内容创作顶峰的科技男神。

自 2009 年起做数码开箱,到 2012 年创办 ZEALER,再到后来拿下雷军的顺为资本、各大手机厂商的合作资源,他不仅带火了一个新兴内容赛道,更在那个“ 评测” 还停留在论坛贴图的年代,建立了“ 数码测评” 这个赛道的行业标准和话语权。

那时他站在镜头中央,iPhone、锤子、三星、OPPO 轮番登场,每一次拆解和点评都被视为准权威发布。他是内容领域的“ 秩序制定者”,是观众眼中“ 说真话的年轻人”。

但故事很快发生了反转。

两个人:罗永浩和董明珠,或许是王自如生命力“ 最重要” 的两个人。十一年: 让他从众人追捧的“ 科技新贵” 一路变成了网友调侃的“ 格力之虎”。

两个转折,走出舞台中心的人

王自如的边缘化,并不是某一场失败的结果,而是两个决定性节点共同作用的产物。

第一个节点,是那场注定要写进互联网内容史的直播辩论。2014 年,ZEALER 发布了一期锤子 T1 的评测视频,老罗在看到结论之后直接约战直播—— 这一战不仅打出了超百万级观看量,更打碎了“ 王自如=客观独立第三方” 的人设。

罗永浩当场指出 ZEALER 接受厂商投资,测评的独立性不再可信,王自如的辩解则在镜头里显得狼狈、被动。那是第一次,大众意识到所谓“ 客观评测” 背后,也可能隐藏着交易与偏颇。

这个节点之后,ZEALER 再也没能回到舆论中心。尽管王自如一度尝试转型做电商、做二手手机平台、做科技媒体的 MCN,但都没能重现当年“ 测评教父” 的风采。行业在变,B 站、抖音的新生代评测人崛起,而他身上那种气质逐渐与时代脱节。

第二个节点,是他进入格力。

在这家以铁血管理著称的传统制造企业,王自如摇身一变成为“ 渠道改革项目负责人”。他的任务很明确:推进数字化改革,打破经销体系。但这注定是一场不对称的博弈。

从后来的采访与格力内部员工的表述来看,王自如的使命不是“ 营销总监”,而是推动格力渠道数字化、构建“ 云网批” 模式、压缩中间商环节,本质是一次组织架构的大洗牌。

但格力这样的企业,渠道商就是它的血管系统。动经销商的钱袋子,动的是整个系统的稳定性。自如没能做到“ 改革不触痛”,反而在战略推进中变成了靶子。

当他说出“ 办公室要靠近董总”“ 我从没看过工资条” 的时候—— 本意或许是忠诚表达,但在外界看来他再不是一位沉稳的改革者,而是一个有点油滑的职场老人。

加之改革触及利益、内部阻力重重、最终被系统“ 默认离职” 处理,再加随后 3383 万元的强制执行案曝光,一系列事件彻底让他从“ 试图革格力命的青年才俊” 变成了“ 体制中的过客”。

他曾想重新定义评测,但反被定义;他曾想在格力改革旧秩序,却被旧秩序吞噬。

从评测赛道的风云人物,到一位边缘的科技行业“ 边缘人”,王自如用十年时间,走完了一条“ 高开低走” 的完整曲线。

现在再看他选择离开格力、重回科技赛道,是不是更像一次迟到很久的重新出发。

AI:是抓风口,还是自救?

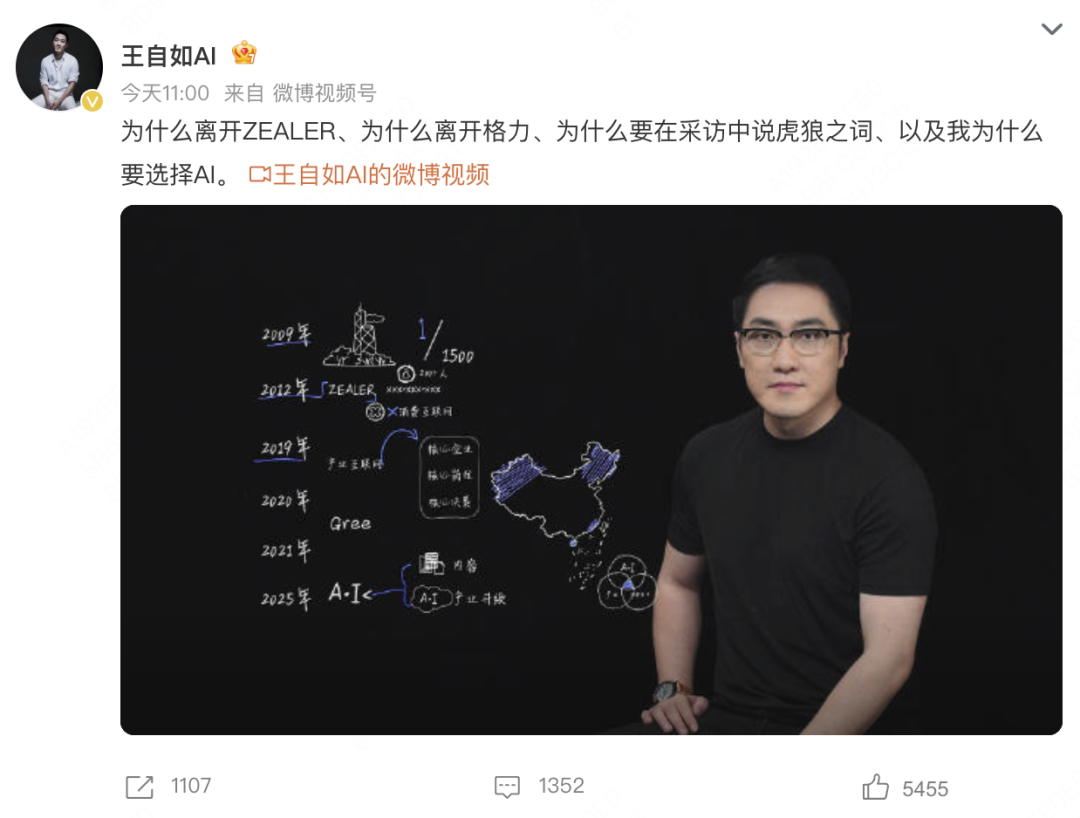

6 月 3 日,王自如悄悄把自己的微博名从“ 王自如 ZEALER” 改成了“ 王自如 AI”。两天后,他发布预告称将用视频解释自己为何离开 ZEALER、为何离开格力、以及为何选择 AI 进行二次创业。

6 月 6 日中午,这支时长 15 分钟的视频正式发布。

视频中,王自如罕见地展现出柔软的一面。他感谢了董明珠提供产业历练的机会,也提到早年雷军对 ZEALER 的投资扶持,连说了好几个“ 感恩”;他不再像过去那样强硬、凌厉,反而频频自嘲,比如坦言自己当年“ 也确实傻”“ 博同情” 等。

一方面煽情,一方面接地气,似乎也在为评论区即将到来的嘲讽,提前打上了“ 预防针”。

但这段视频最耐人寻味的,不是他说了什么,而是他没有说什么。

全程没有提到罗永浩,哪怕那场“ 锤子大战” 曾是他命运轨迹的最大拐点,以及现在,他和罗永浩正处于同一条河流。

他也不再掩饰这次创业的务实动机。他承认选择 AI 领域的理由之一,是“ 来钱快”。这和当年的罗永浩公开说“ 直播带货是还债最快的方式” 如出一辙。

当然,AI 是当下最热的领域,没有之一。媒体、资本、创业者几乎都在这个方向下注。问题是,王自如打算做什么以及能做什么。

从背景看,他并非技术出身,缺乏做产品的经验。对一个技术密度极高、节奏变化极快的行业来说,这一点会有明显的影响。但如果把他看作“ 应用层内容的创业者”,逻辑就清晰得多了。

他是懂内容和流量转化的。ZEALER 时代,他通过标准化评测流程和极具完成度的视频语言,成功建立起科技内容领域的权威门槛。他懂得如何把复杂的科技产品变得“ 可看、可说、可卖”,这是一种软实力,也可能是他切入 AI 生态的路径依托。

他自己也明确提到,短期是 AI 内容创业,长期是推动传统产业数字化。

也就是说,他并不打算做“ 算法”,而是做“ 落地”:例如消费级 AI 硬件的评测与推广平台、AI 交互产品的用户标准建立者,或者 AI 体验内容的推广者。

这种路径,并非没有参考样本。

就像老罗从“ 交个朋友” 转身进入“ 细红线”,切入 AI 硬件人机交互,王自如的转型,也越来越像在重演一个前意见领袖的流量复兴剧本。

只不过,老罗的团队成熟、资源充沛、品牌记忆深刻,而王自如此刻的起点更低、更难。2024 年那场 3383 万元的被执行案,虽然暂缓,但并未消除。他名下公司依旧处于经营异常状态,信用记录尚未修复。

更直白地说,这不是从零开始,这是“ 从负开始”。所以这次复出,与其说是乘风而起,不如说是背水一战。

视频中,他说这 15 年经历了高光与低谷,希望 AI 创业是他人生的新阶段。但身处这个浮躁又卷到极致的 AI 赛道,没有人会因为你讲得动情,就愿意多给一次机会。他现在能拿出的,仍然是 ZEALER 的光环、格力的履历,以及一个尚未被验证的新标签:王自如 AI。

但是否真有资格在 AI 世界里重新定规则?这恐怕,不是一个视频可以决定的。

再创业,王自如能否站到 AI 的牌桌上?

王自如的 AI 创业,真正要面对的问题不是还懂不懂今天的自媒体,也不是懂不懂 AI,而是还有多少可用的资产。

不只是实物或者资金,科技圈的历史经验告诉我们:内容创业者转向商业操盘手,公信力也会迁移。外界信任你多少,决定了你最终的所得。

罗永浩之所以能上演“ 真还传”,是因为他即使债务缠身,也从不推脱责任、从不耍赖。他兑现了承诺,也保住了底层信任。

王自如早年的 ZEALER 因为和厂商合作太深,曾被外界质疑“ 测评公正性”。后期业务转型做二手机、做分销、做内容投放,削弱了“ 独立” 这个标签。格力时期的“ 亲董” 言论更是一次舆论危机的引爆点。再加上后来的债务执行案和媒体曝光,其在公众层面的信任度已不如当年。

所以今天,即便他以“AI” 名义重来,观众与市场第一反应是:这是不是又是一次风口投机?

“ 王自如 AI” 能否活下去,不取决于他视频做得多炫、团队多大,而是取决于他能否透明、专业,把“ 王自如 zealer” 失去的东西找回来。这不是做几条视频、改个账号名就能完成的。

这是一场漫长的修复工程,一场声誉重建。

写在最后:“ 王自如 AI”,是否只是换了一块招牌?

2025 年,科技行业力的信任比流量更贵。

在 AI 成为全民热词的时代,谁都可以改名叫 AI,但不是每个人都能用 AI 讲出值得相信的故事。

今天的王自如,也许是不得不创业。身背债务,旧业难以为继,他需要一次“ 身份重置”。而 AI,恰好是风口、热词、避风港。

但这一次,听众不再是 10 年前看开箱的学生党,也不再是打赏“ 独立评测” 的粉丝,而是一群更成熟、更敏感、更讲逻辑的受众。他要做的不再是喊口号,而是建立信任、交付价值、克服历史。

事实上,从智能机普及时代一路走来的这代网民,不少人也对王自如也有着复杂的情感。他是这些人青春记忆里那个西装革履、表达流畅的评测少年,也是如今站在 AI 门口、身负争议的中年大叔。

“ 王自如 AI” 能否成为一次真正意义上的创业者归来?我们不知道。但可以肯定的是—— 如果这一次再失败,要找下一个这么火热的机会,就难了。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App