这么多年来一边卷主业,一边摸鱼写公众号做播客。虽然一分钱都没赚到,但这个行为给我带来了一项便利:

每当你看到某个热点飞轮开始疯狂转动,GPU 都不够烧的时候,只要在自己写过的文章、想过的问题、做过的播客里搜一搜——我赌一只拉布布,有 90% 的概率会找到相关内容——太阳底下无新事,这些事情你其实早就想过,且已经有了一些思路脉络 (当然,前提是坚持摸鱼,至少要摸够 5~8 年的完整周期)。

比如最近又火了一波的稳定币。作为一个老登,我完全可以说,这个游戏我以前见过。但架不住它总是顶着新名词、新 look 冒出来。有一说一,现在确实跟以前不同,不能说它一点长进都没有;但只要换一个名词,整条价值链上的所有概念就都会换一件新衣服,重新认识它的成本也不可避免会增加,又要消耗些 token,你才能发现,其中 80%~90% 的内容,你其实都想过。

今天要说的就是孤山银行 (Erebor Bank)。

昨天,Will 老师抛来一篇文章,兴冲冲地要录一期稳定币后续——原因是 「Peter Thiel 又在搞银行了——稳定币银行」。

讨好型人格跟着一起激动了 5 分钟,兴冲冲地答应下来。然后进入放空状态:没错,又是 「这个剧情我好像哪里见过」 的老登感——这位被广泛认为影响美国现政府的 「新深层政府」(deep state)、硅谷教父、上次和银行业打交道还是建议大家从硅谷银行 (SVB)撤资,直接导致其挤兑倒闭的 Peter Thiel,又来搞银行了?

这次他和 Anduril(国防科技公司)的联创 Palmer Luckey 一起,要打造一座名为 「Erebor」 的全新加密银行。

先把附身的老登感甩掉,没有调查就没有发言权,找资料恶补先。

一、孤山寓言

有一说一,这名字选得很有意思。作为指环王粉,好感分先加上。

Erebor,《魔戒》 中的 「孤山」,史矛革 (Smaug)沉睡的地方。史矛革是一条邪恶巨龙,靠偷矮人、精灵和人类的黄金珠宝为生,然后烧死所有人。它住在一个巨大的洞穴里,里面堆满了黄金珠宝,盖着睡觉。

嗯,这个 IP 形象好像哪里不对,一种 「屠龙少年,终成恶龙」 的即视感;但先不管了,也许这个品牌形象很符合加密银行核心客户们的口味。反正硅谷起名字的套路,要么是希腊神话,要么是中土世界,要么就是拉丁文单词倒着念。Erebor 至少还有点文学品味。

名字先放一边,真正值得思考的是:为什么硅谷要在稳定币 (又)火热的时候开新银行?

二、SVB 的倒掉:48 小时

几乎所有媒体报道都提到:「为了填补 SVB 倒掉后留下的巨大空白」+「助力稳定币大潮」。

既然提到了 SVB,我就帮大家复习一下:

2023 年 3 月,硅谷银行 (SVB)创造了金融史上的一个纪录:48 小时内从 「福布斯年度最佳银行」 变成 「监管接管」 的失败案例。当时我做了两期播客凑热闹 (一期站在老登角度,一期站在老炮角度),将其定性为 「茶壶里的风暴」——SVB 作为美国 (当时)第 16 大银行,规模远不及次贷危机时的雷曼兄弟,并没能震动全球金融市场,但对科技圈来说确实刻骨铭心。

事情的导火索也没有多劲爆:3 月 9 日,SVB 宣布出售 210 亿美元证券,损失 18 亿美元,同时需筹集 22.5 亿美元避免流动性危机。消息一出,次日便发生挤兑,储户试图提取 420 亿美元,股价暴跌超过 60%。SVB 的持有至到期证券按市价计算损失 159 亿美元,而其有形普通股本只有 115 亿美元。结果就是政府兜底所有储户,但股东和债券持有人血本无归,管理层全部被炒,股价从 200 多美元归零。这家成立 40 年、前两天还在发年终奖的银行,转眼间就倒闭了。

SVB 的倒掉暴露了 「传统银行业」 与 「创新经济」 之间的根本性不匹配。SVB 服务了超过一半的硅谷初创公司,但商业模式本质上还是 19 世纪的——左手吸存款,右手放贷款,赚利差。

问题是,科技公司刚从 VC 那里拿到一卡车一卡车的现金,根本没有贷款需求,SVB 只能把这些资金投向长期债券,最终死于久期错配和利率风险。

当然,只要是银行,都有这种可能性。期限错配是商业银行的核心商业模式——挤兑的可能性永远存在。而 SVB 之倒掉,是一起需要天时地利人和才能一起搞砸的事件:(1) 客户结构极其特殊、极其单一;(2) 资产负债管理要极失败;(3) 还要极精准地踩在 40 年低利率时代周期性反转的时点上。

先说 (1):SVB 的客户群特殊到不行。如果前几年你参加过美国大小 VC 会议或创业活动,必能见到在门口支摊儿的 SVB——客户群就是刚拿到融资的初创企业,都不用分层。

再看 (2):2020~2021 年美联储量化宽松期间,科创公司融资进入高潮,SVB 存款从 2019 年的 610 亿美元激增至 2021 年的 1890 亿美元,三年三倍。利率极低时,这些存款几乎是免费资金。

问题出在于存款结构:活期存款和交易账户就占 1328 亿美元,储蓄和定期存款仅 67 亿美元,活期占比高达 76.72%。这是极其糟糕的负债结构——企业的活期存款是最不稳定的,SVB 的企业客户还都是科创公司,完全没有分散性,高度同质化。

负债端已够危险,资产端更加扭曲:别忘了这些客户只存钱,不贷款。初创公司没有固定资产,没有稳定现金流,银行也没法贷。于是银行开始大量买债,开始时是短期国债,后来为了提高收益,转向长期国债和机构抵押贷款支持证券 (各类 ABS)。

就这样,一家银行的主要风险,从信用风险,挪到了利率风险。

再后来到 (3):加息了。

在正常情况下,加息对银行是利好——存款利率上升的同时,贷款利率也上升,利差基本不变甚至增加。但 SVB 资产端配的是大量长期债券 (占资产 56%,美国银行业平均水平只有 28%),利率上升,债券的市值是跌的。

于是出现了双杀:资产端债券贬值,负债端高利率,廉价存款供应减少(这剧情是不是很眼熟,国内也有同款,叫做中小银行)。

最后淋上一勺热油:硅谷的科技公司都在同一个 WhatsApp 群里,当 Peter Thiel 的 Founders Fund 带头撤资时,踩踏就在眨眼之间——地球上没有比 VC 更从众的生物了,毕竟 FOMO 和 FUD 是这个圈子的文化基因。

三、从哪里摔倒就从哪里爬起

倒掉没关系。风口总会再起,这次落在稳定币山头上。原班人马决定自己来解决问题。

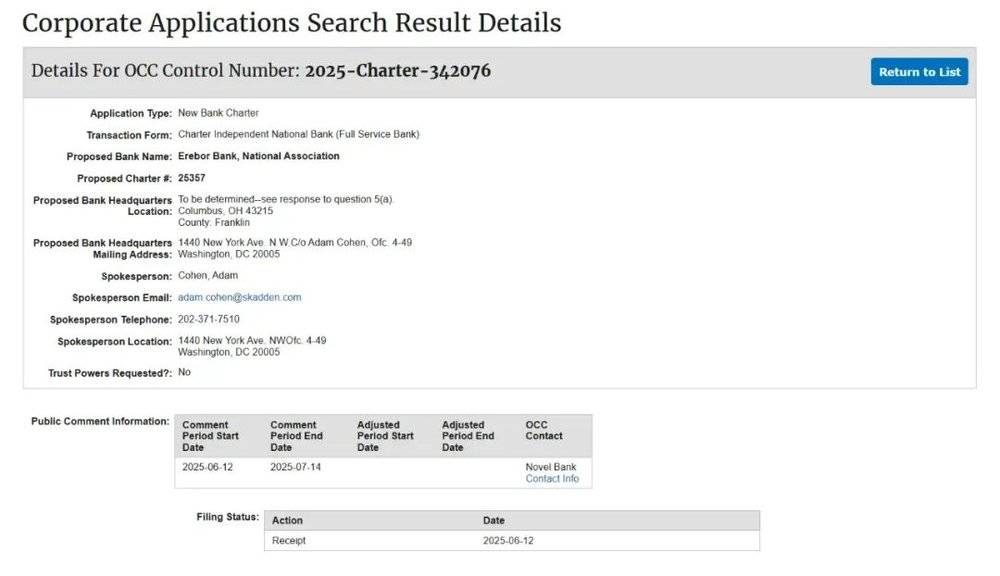

我搜了半天,找到了 Erebor 银行向美国货币监理署 (Office of the Comptroller of the Currency, OCC)提交的国民银行执照申请 (Erebor Bank, NA, Columbus, OH (2025))。

这份申请读起来像是有点带情绪的宣言——明确把自己定位为 「监管最完善的稳定币交易服务商」,誓要 「将稳定币完全纳入监管框架」。

可能因为有了 SVB 的前车之鉴,从能找到的信息来看,Erebor 声称的风控策略保守到极致:账上多放现金,少放贷,贷款只放到存款的一半(1:1 存款准备金,贷存比控制在 50%);资本金三年内超监管水平;所有启动资金都来自股东的真金白银,不借,且三年内不分红。

目标客户非常明确:专注于虚拟货币、人工智能、国防和高端制造的科技公司,以及为这些公司工作或投资的高净值个人 (aka 被传统银行认为 「要么没稳定现金流,要么风险高到看不懂」 的新质生产力);以及 「国际客户」(aka 想进入美国金融体系,苦于无门的海外公司;特别是那些依赖美元,或想用稳定币来降低跨境交易风险和成本的企业,aka 部分使用 U 和地下钱庄的客户),Erebor 打算通过建立 「代理行关系」,成为其接入美元体系的 「超级接口」。

业务也清晰明了:提供存款和贷款,但抵押物不是房子车子,而是比特币和以太坊。

稳定币业务是重点:帮企业 「合规地进行稳定币的铸造、赎回和交易结算」;并计划在自己的资产负债表上持有少量虚拟货币——但纯粹是运营需要 (支付 gas 费),不投机炒作。

同时划了红线:不提供需要信托牌照的法定托管活动(aka 只转账结算,不保管资产)。

看起来是升级版的硅谷银行 2.0。SVB 的逻辑是:吸存款→放贷款→赚利差。Erebor 的逻辑是:在法币世界与稳定币生态之间架一座桥,然后在上面吸存款→放贷款→赚利差。

四、这次不一样?

信息就这么多了。没法下任何结论,只能推演。

先看稳定币业务部分。

没找到文件说明吸储的是稳定币还是法币,但既然 「帮企业合规地进行稳定币的铸造、赎回和交易结算」,那么假设吸储法币,一部分发行稳定币,一部分直接放贷款。相当于在 Circle 之上叠加了其他商业银行功能。也就是开始创造信用。

如果 Erebor 银行真能保持如此保守的贷存比和资本充足率,且对于稳定币部分业务能完全隔离——只做支付结算,不放贷、不托管;且只服务美元稳定币,且是受监管的 USDC 的话,看起来似乎还算靠谱。剩下的法币部分业务,好好吸取 SVB 的前车之鉴便可。

我知道你想问:为什么稳定币存款不能放贷款?

因为」 稳定币的一美元 「和」 银行存款的一美元 「是两件事。」 银行里的 1 美元 「和 「稳定币里的 1 美元」,能发挥的作用完全不同。存款乘数了解一下:

如果一家公司在银行存入 1000 万美元,银行只需保留 20% 作为准备金,剩下的 800 万可以放贷出去。当第二家公司借到这 800 万并将其中 600 万存入同一家银行时,该银行现在就有了 1600 万存款。这个过程可以不断重复。

这就是银行体系的 「炼金术」——通过存款乘数效应,1000 万存款最终可能创造出更多流动性。

但稳定币没有这种 「炼金术」。在稳定币世界里,一美元就是一美元,背后必须有等值美元支持,无法凭空放大,这正是稳定币的定义。不服气也没办法,GENIUS 大聪明法案定死了。

这就是稳定币银行的代价:作为一家银行,最赚钱的活儿 (信贷)干不了,拥抱 「稳定」,就要牺牲银行体系的放贷能力。

说到这里,想起贝森特老师在 X 上的发言:估计稳定币可能吸收 3.7 万亿美元国债。

如果其中一半来自活期或储蓄账户,这相当于美国银行存款总额的 10% 左右。按上面的逻辑,这就带来了一个巨大的取舍:

-

好处是:为美国国债创造了新的巨大需求来源 (增加了公共信贷)。

-

代价是:牺牲了银行体系的放贷能力 (削弱了私人信贷)。

当大家把钱从银行取出来去买稳定币时,银行通过 「存款乘数」 创造信贷的能力就减弱了。这本质上是政府长期财政赤字所带来的必然结果 (历史上不缺练习题:大家可以复习下 1970 年代货币市场基金对银行业的冲击)。

五、流动性:容易发生鬼故事的地方

这才推演到基本的存款,还没到流动性鬼故事呢。

如果稳定币成了 Erebor 资产负债表上的主角,虽说锚定美元等资产,但目前的稳定币没有联邦存款保险作背书,也没有美联储贴现窗的链下流动性支持。

如果稳定币忽然脱钩下跌,而 Erebor 相当比例的资产恰恰是它的储备或相关权益,那还是会遭遇一场 「链上挤兑」;而且储户都不用排队,只需狂点鼠标提现。这种时候没有 FDIC 接管,没有央行救助,Erebor 能顶住吗?

再看贷款部分,它们这次倒是没有去买国债,但是要做加密货币抵押的贷款。但这道题也不难算:

已知:

-

贷存比 50%;

-

比特币质押率可能是 60%~70%;

-

比特币的日波动率经常超过 10%,极端情况下可达 20%~30%。

求:如何避免死亡螺旋?

好,现在把这两件事情合起来继续推演:如果资产负债表上右边是稳定币,左边是加密货币抵押贷款 (负债端 (稳定币)+ 资产端 (加密贷款)),哇,这个组合听起来就好刺激。

再做个压力测试:

1. 某个宏观事件 (懂王作妖)引发加密市场恐慌;

2. 比特币暴跌 30%,Erebor 的抵押贷款开始出现大量坏账;

3. 与此同时,市场开始质疑稳定币的稳定性,出现脱钩;

4. Erebor 持有的稳定币储备价值下跌,同时贷款损失扩大;

5. 储户开始疯狂挤兑;

6. Erebor 被迫在最糟糕的时间点抛售资产来满足提取需求。

一句话总结:基本上是在 SVB 的久期错配基础上,又加了一层杠杆和一个链上挤兑加速器。

以上情境一旦启动,传统银行业的那些缓冲机制在这里都不存在:

-

没有存款保险稳定储户情绪;

-

没有央行提供流动性支持;

-

没有跨行拆借市场分散风险;

-

24/7 的数字化交易让挤兑无法 「暂停」。

这确实有点像 「监管版本的 Terra」。

六、乐观一点

又没忍住老登附身。但有一说一,加密货币和数字资产已经成为客观趋势。全球只剩三个国家完全禁止加密货币。无论我喜不喜欢,(美元)稳定币在肉眼可见的未来会放飞式发展。

Erebor 想打造的是一个符合 web3 逻辑、又满足监管要求的 「混合型银行模型」——既享受传统银行那样有稳健储备,又能发挥链上世界所有便利和高效。

从这个角度看,无论如何,Erebor 代表了一种必然趋势:不管谁主动拥抱谁,传统金融与数字资产生态都会试图融合。

问题是:这种融合应该由谁来主导呢?

回到 Erebor 这个名字。在托尔金的故事里,史矛革最终被杀死了,孤山的财宝重新回到了矮人、精灵和人类手中。

本文来自微信公众号:肖小跑,作者:肖小跑