文 | 镜象娱乐,作者丨绿海谣

当分析师们正期待小幅增长时,美国 「洞洞鞋之王 Crocs(卡骆驰) 却突然投下一颗业绩暴雷——其最新财报预警第三季度营收将不增反降。这把猝不及防的倒车,直接将股价踹下悬崖。业绩预警当日,Crocs 股价暴跌 29.2%,收于 74.39 美元,创下近十四年来最大单日跌幅。

消费者捂紧钱包主动勒紧开支,正让 Crocs 的北美门店日益冷清。当 「非必需消费品」 成为大众首批砍掉的预算,这个靠 「洞洞鞋」 风靡全球的品牌,正站在怎样的十字路口?

Crocs 全球品牌代言人

北美市场困局,营销与折扣收缩下的阵痛

Crocs 在 2025 年 Q2 于北美市场遭遇了明显的销售下滑,该区域收入同比下降了 6.5%,降至 4.57 亿美元。Crocs 在北美市场的收缩,更像一面放大镜,照出了 「营销+折扣」 模式的短命,当这套玩法被迫刹车,品牌很可能失去支撑。

首席执行官 Andrew Rees 观察到,美国消费者对于非必需品的支出变得 「极度谨慎」,甚至 「不再光顾实体店」,这直接打击了 Crocs 依赖的销售渠道。

麦肯锡的调研数据显示,美国消费者对物价上涨的担忧中,关税问题已经迅速上升为第二大痛点,占比高达 29%。这种担忧情绪直接导致了消费者净情绪指数短时间内暴跌了 32%。

为了应对叠加关税,Crocs 在北美市场采取了缩减折扣促销的策略。这一试图转嫁成本的做法,遭遇了消费者的强烈抵触,尤其刺痛了占其客群大头的价格敏感者,而他们又占了 Crocs 北美客群相当大的比例。

具体来看,依赖较低收入群体的奥特莱斯店首当其冲。它们受到的冲击尤为严重,客流量大幅减少,导致库存积压问题加剧,整个 Crocs 集团的库存水平也从去年同期的 3.77 亿美元增加到了 4.05 亿美元。

在这种背景下,超过 60% 的消费者已经或者计划改变他们的消费习惯,其中一半的人明确表示将削减在非必需品上的开支。而 Crocs 所在的鞋服品类,正是这类非必需消费的代表。

消费者的反应并非铁板一块,而是呈现出明显的代际差异。对于 Crocs 的传统重要客群之一——婴儿潮一代来说,他们本就属于 「最抠门」 的群体。在当前的关税恐慌和通胀压力下,他们更加坚定地缩减非必需品支出。数据显示,他们削减这类开支的倾向比各年龄段的平均水平高出 12 个百分点。

另一方面,年轻的 Z 世代正在转换消费模式,他们购买二手商品的倾向比平均水平高出 7%。而 Crocs 产品一个曾经的核心优势 「超长使用寿命」,即消费者常说的 「一双能穿好几年」,在此时却产生了意想不到的副作用,分流了一部分原本可能购买新品的需求。

当价格敏感客群因成本压力逃离,新客群又被二手市场截胡,北美市场的销售下滑就成为了一个结构性的挑战。

尽管如此,Crocs CEO Andrew Rees 在 Q2 财报声明中表示:「我们决定选择专注于管理开支,减少促销活动以保护品牌健康。尽管这些行动短期内会影响我们的营收表现,但它们将使业务更健康,驱动利润增长,并支持长期现金流生成。」

中国市场的反向狂奔,30% 增长下的 「洞门泡沫」

与北美的萧条相比,Crocs 在国际市场整体增长 18.1%。其中中国市场表现尤为亮眼,同比增长超过 30%,远高于国际市场的平均增速,并且已经连续多季度保持高增长。

Crocs 在中国市场近期的表现可圈可点,成为其全球业务中难得的增长亮点。2025 年 Q2,Crocs 在中国实现了超过 30% 的营收增长,远高于全球平均增速。

推动这一增长的核心事件之一是今年的 「618」 购物节。活动期间,天猫 4 小时登顶、抖音女鞋榜第一的成绩,靠的仍是 「泡芙鞋 739 元腰斩至 359 元+送 5 鞋花」 的熟悉配方,与北美被迫缩减折扣的窘迫形成对比。

这种差异背后,是 Crocs 在中国市场暂时延续着 「折扣刺激消费」 的惯性——年轻人对 「200 元买双能 DIY 的洞洞鞋」 仍有热情。

线上的狂欢之外,Crocs 也在线下持续布局渠道下沉,不断在三四线城市拓展奥特莱斯门店。台州奥莱、泰安荟品仓、石家庄砂之船奥莱等新增网点,成为品牌触达更广阔市场的重要支点。

在这些门店中,经典款普遍以 5 折销售,部分款式甚至叠加 7 至 8 折优惠,价格下探至百元区间,用更亲民的定位吸引大众消费者。

然而,硬币总有另一面。当三四线城市的消费者习惯了用较低价格买到 Crocs,未来品牌若想在这些地方提价,恐怕会比较艰难。

Crocs 在中国的走红轨迹颇为独特,呈现出鲜明的双波峰现象。第一次热潮要追溯到 2008 年左右,那时美国前总统小布什脚踩洞洞鞋的照片传遍全球,也带火了它在中国市场的功能性普及——舒适、透气是当时的关键词。

Crocs 在 2006 年的夏天首先在上海登陆,它在中国的第一次大流行是在 2008 年左右。这一阶段的核心是功能性普及。

而它的第二次翻红,则始于 2023 年兴起的 「洞门」 文化。后疫情时代,居家办公让拖鞋成了日常,人们对 「松弛感」 的追求达到顶峰。Crocs 敏锐地捕捉到这股风潮,不再仅仅强调舒适,而是将其包装成一种生活态度,甚至一种 「时代刚需」。他们告诉年轻人:洞洞鞋不只是居家拖鞋,换上不同的鞋花,就能在通勤上班时保持体面,下班后立刻切换成潮人。这种 「一鞋多面」 的叙事,击中了年轻人渴望打破常规的心理,「洞门」 社群应运而生。

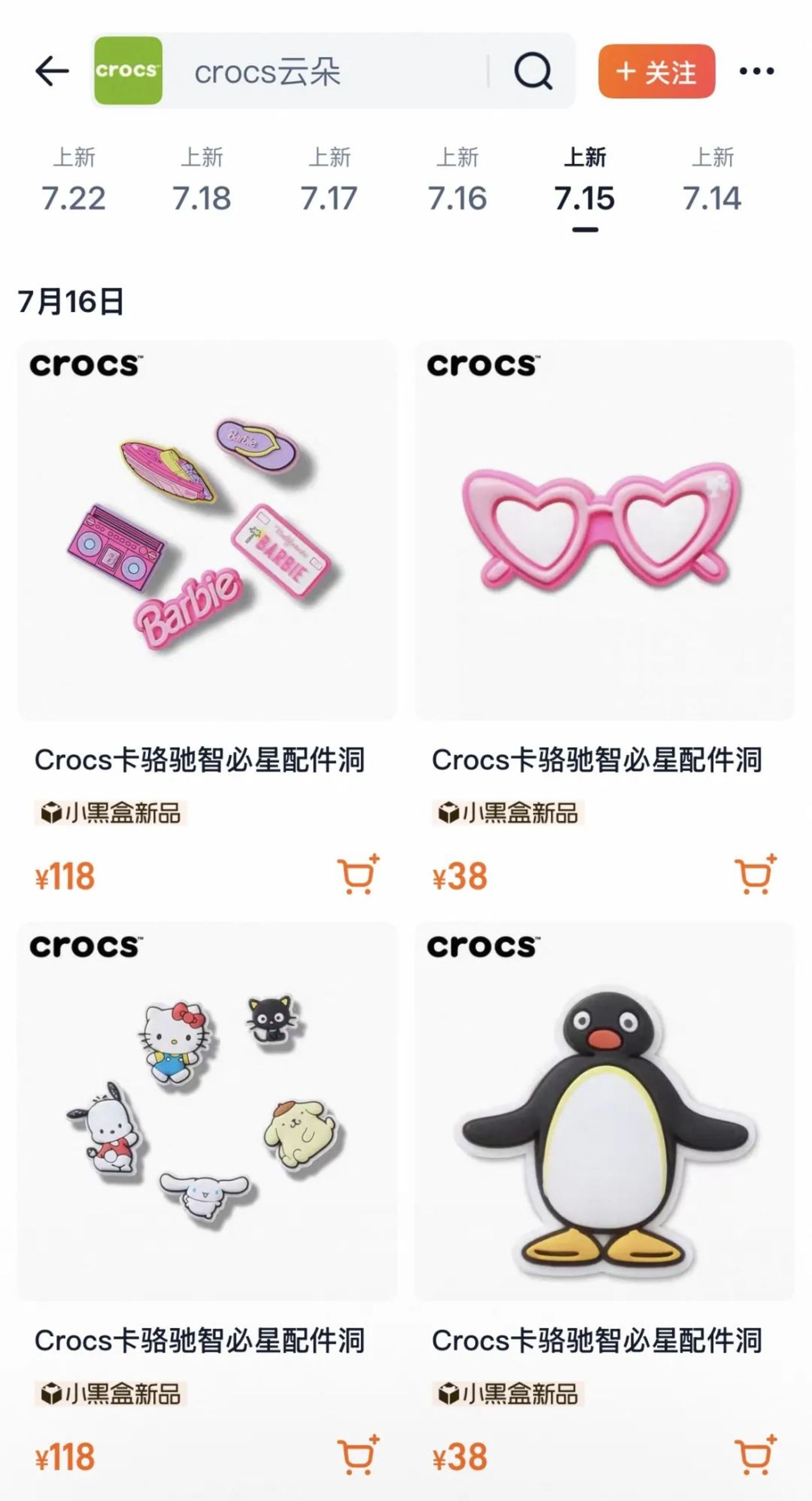

「洞门」 文化的核心魔力,在于那双鞋上的 13 个小洞。用户们不再满足于单纯地穿鞋,而是热衷于在鞋面孔洞中嵌入 emoji 表情、动漫角色或玩偶造型的鞋花,使每双鞋成为承载个人故事的 「移动展板」。这些成本不足 2 元的小配件,经联名包装后溢价数十倍,成为 Crocs 最隐秘的摇钱树。

Crocs 在淘宝旗舰店售卖中的部分鞋花 (智必星)

每一双经过精心设计的 Crocs,都变成了展示个人风格的移动画板,承载着主人的故事和态度。这种深度的参与感,让用户黏性大增,也让 Crocs 在 Z 世代心中扎下了根。小红书和抖音上,「洞门」 相关标签的讨论量早已突破惊人的 6.7 亿次,形成了一股自下而上的强大潮流。它契合了年轻人对过度精致生活的厌倦,穿上洞洞鞋去上班,带着点 「不按常理出牌」 的小小叛逆。

当然,这一文化现象的兴起并非偶然,背后是 Crocs 对中国市场持续的资源倾斜和战略投入。

在社交媒体上,Crocs 倚重易梦玲、白昼小熊这类兼具颜值和时尚感的腰部博主,他们用穿搭示范,成功将洞洞鞋塑造成了百搭的时尚单品。同时,签约刘雨昕、檀健次、白鹿三位风格迥异的代言人,成功将品牌送达不同圈层。

中国市场当前的繁荣,更像是踩着北美的老路反向狂奔过去——用更密集的营销、更狠的折扣、更热闹的社群文化,暂时稳住了增长。

塑料鞋的明天,只有营销在线可不行

当北美因缩减营销陷入增长停滞时,中国团队正把这套 「重金押注营销」 的策略推演到极致。

但这繁荣里也藏着暗礁。淘宝官旗店热销榜 TOP5 中,Crocs 三款低价基础鞋销量单款均超 10 万双,而 600 元以上的 「鲸鱼系列」 全加起来可能也不过万余双。这像在提醒,直到现在,消费者仍不认可 Crocs 这个品牌具有高价值。

Crocs「鲸鱼系列」 部分鞋型

营销的本质是价值放大器,而非价值替代品。一旦品牌对营销的重视高过用户的真实需求, 再密集的投入也只会变成 「打水漂」。

在营销狂欢的另一面,以 Crocs 为首的洞洞鞋正陷入一场信任危机。黑猫平台 2025 年 Q2 鞋类投诉榜中,Crocs 因缩水、开胶、鞋花脱落等问题位列第三。

Crocs 看似 「踩屎感」 的柔软设计,实则也埋下了隐患。一是鞋底缺乏支撑性,长期穿着会导致足底筋膜慢性劳损,甚至诱发不可逆的足弓塌陷;二是宽大鞋头与电梯台阶的 「致命距离」,让洞洞鞋成为全球扶梯事故的一大 「元凶」。

当品牌在小红书宣扬 「洞门永存」 的态度时,消费者却有可能正在户外高温天气下遭遇 「鞋底融化」 的尴尬。这种 「营销吹上天,产品掉链子」 的反差,正在动摇消费者对品牌的信任根基。

黑猫平台中对 Crocs 的部分投诉

Crocs 的子品牌 HeyDude 的惨淡,亦从另一个角度印证了营销不应高于产品,该品牌在 Crocs Q2 财报上格外 「显眼」。

2025 年 Q2,Crocs 集团合并营收 11.49 亿美元,同比增长 3.4%,但销售及行政费用 (SG&A) 飙到 11.36 亿美元,较上一季度暴涨 219%,占营收比例从 32% 直接冲到 98.9%——几乎赚的钱全砸了进去。

这波异常激增的根源就在 HeyDude 的 「资产大洗澡」。该品牌商标减值 4.3 亿美元,商誉减值 3.07 亿美元,合计 7.37 亿美元的非现金损失。说白了,就是 Crocs 承认当初花 25 亿美元收购时,对 HeyDude 的估值纯属 「看走眼」,如今得在账面上把这部分虚高价值 「一笔勾销」。

这个被 Crocs 以 25 亿美元收购的品牌,如今因商标与商誉减值合计 7.37 亿美元。但值得一提的是,它从未停下营销的脚步。

HeyDude 最初的成功,靠的是精准踩中美国中西部男性对 「实用舒适」 的需求——轻量化乐福鞋在农场主、蓝领中攒下颇高核心认知度。

但被收购后,管理层急于复制 Crocs 的破圈路径,盲目将目标扩至年轻女性及泛人群,让 「务实中年风」 的固有形象与年轻人追捧的潮流感彻底错位,新旧客群两头落空。

签约 Sydney Sweeney 担任 「全球代言人」 的操作更显混乱,原有中年男性用户对这位年轻女星无感,年轻女性也对 「舒适乐福鞋」 提不起兴趣,明星营销成了无效投入。另外,HeyDude 联名也找不准方向。与可口可乐、海绵宝宝的合作,和 「舒适出行」 的定位搭不上边,沦为单纯的流量堆砌。

HeyDude 的营销始终停留在 「品牌自说自话」,既没找到能让用户共鸣的文化符号,也没搭建起持续互动的场景,最终陷入 「越营销越尴尬」 的怪圈。投入的钱越多,越像在为错误的方向买单。

这也提醒着,当 「洞门」 的营销叙事哪天跟不上 Z 世代的心态转变,当高价值产品始终打不开市场,今天靠营销堆起的繁华,很可能会重蹈 HeyDude 的覆辙,最终燃尽在无效的热闹中。