文 | 极客电影 Geekmovie

OpenAI 杀到好莱坞门口了。

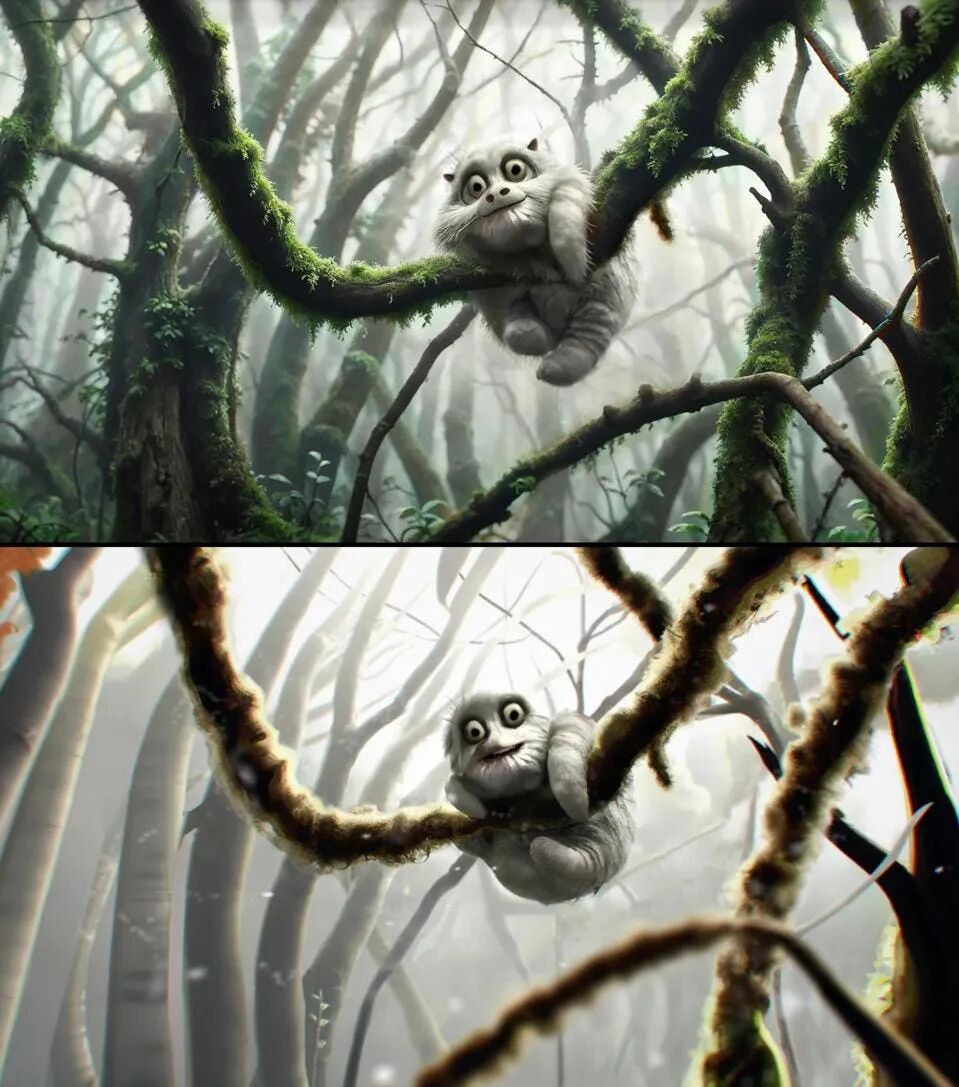

近日有媒体披露,OpenAI 正式确认参与制作首部 AI 动画长片 《Critterz》。

△ 外国媒体很关注 OpenAI 的首部电影 《Critterz》

对数字内容创作者、影视从业者和产业投资人来说,这绝不是简单的技术尝试,它很有可能导致内容生产规则的彻底改变。

两年前,《Critterz》 短片就用 AI 做美术设计,开始了 AI 与动画的初步结合。现在升级成长片,OpenAI 直接拿出了“ 硬实力”:不仅提供全套 AI 工具支持,还计划用 3000 万美元预算、9 个月时间完成制作。

而它对标的好莱坞传统动画长片,通常需要花费 1 亿美元、3 年时间。

这样的效率提升简直是“ 碾压级” 的。

更重要的是,AI 不再是只帮点小忙的辅助工具,而是从头到尾参与“ 创意构思 - 镜头预演 - 角色表演 - 后期制作 - 多语言适配” 全流程。

对创作者来说,这意味着实现创意的门槛大大降低。对投资人而言,这种“ 又快又省钱” 的模式,可能会让内容产业的估值逻辑彻底变样。

《Critterz》 只是一个开始,这场由 OpenAI 带头的“ 变革”,会怎样冲击好莱坞的传统格局?

答案就藏在 《Critterz》 每一个用 AI 制作的细节里。

从短片到长片,OpenAI 选 《Critterz》 不是偶然

《Critterz》 是什么影片,为什么 OpenAI 会首先选择和这部动画片合作?

事情还要从两年前说起。

△ 《Critterz》 短片海报

《Critterz》 讲述了一群森林生物在村庄受到一个陌生人打扰后踏上冒险之旅的故事,该片是 OpenAI 创意专家 Chad Nelson 的创意。

2023 年,导演兼编剧 Chad Nelson 与 Native Foreign 团队完成了 《Critterz》 短片,并尝试首次使用 OpenAI 的 DALL-E 完成美术与场景风格设定。

△ 导演兼编剧 Chad Nelson(左) 与 Native Foreign CEO Nik Kleverov(右) 一起工作

彼时离 OpenAI 发布震惊全球的 ChatGPT 刚刚过去不到半年,世界还没有意识到 AI 对整个产业会造成多大的颠覆和影响。

在与 OpenAI 的 DALL-E 合作时,AI 并没有替代动画师,而是以传统动画与后期工具整合的方式进行创作。

Chad Nelson 与 Native Foreign 团队用 After Effects 的视差动画技术将 2D 场景拉出空间感,并通过面部表情捕捉 + Unreal Engine 解决角色口型与表演的问题。

△ OpenAI 的大模型为 《Critterz》 短片制作提供了很多帮助

一旦利用 Unreal Engine 设置并绑定了角色,创作团队就可以录制任意数量的台词,而不会对预算或进度产生太大影响。

AI 工具的使用,让头脑中的概念转化为视觉内容的产出速度达到前所未有的高效,不论是规模与频率都得到了大大提升。

最终创作团队可以从鸡零狗碎的后期工作中被解放出来,从而把精力更多转向表演与叙事内容的构建和打磨。

到了 2025 年,《Critterz》 短片被正式孵化为长片项目。

英国 Vertigo Films 与洛杉矶的 Native Foreign 联合出品,《帕丁顿熊在秘鲁》(Paddington In Peru) 的编剧 James Lamont 与 Jon Foster 加盟撰写剧本,重新描绘这群林地小生物的世界。

△ 编剧 Jon Foster(左)、James Lamont(右)

OpenAI 的创意专家 (Creative Specialist)Chad Nelson 继续作为顾问制片人参与制作,以保持项目的 AI 创作肌理与角色基调。

△ OpenAI 创意专家 Chad Nelson

此时,AI 在创作中扮演更加重要的角色。

根据华尔街日报的报道,这次长片制作中,OpenAI 除提供视觉/视频生成与语言模型外,还将为制作流程提供算力支持。

△ Chad Nelson 在制作 《Critterz》

制作团队计划九个月完成这部长片,并把成本制作压缩到三千万美元的水平。一般来说,传统动画长片制作周期一般要到三年,制作预算要接近上亿美元。

《Critterz》 团队计划以 30% 的时间和预算成本完成,看来对制作效率的提升充满了信心。

媒体还披露,团队将使用 GPT-5 这样的最新一代大语言模型作为开发与创作“ 中台”,并辅以 OpenAI 的图像/视频模型 (DALL·E、Sora) 完成美术素材、镜头预演与镜头级内容生成。

△ 制作团队计划聘请艺术家绘制草图,这些草图将被输入到 OpenAI 的工具中

动画师要慌了,AI 把预算、周期砍掉 70%

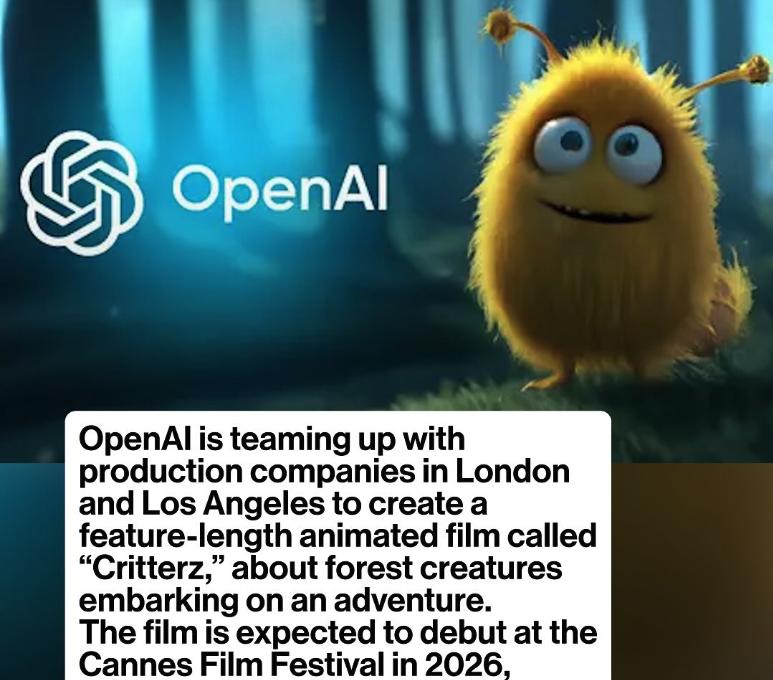

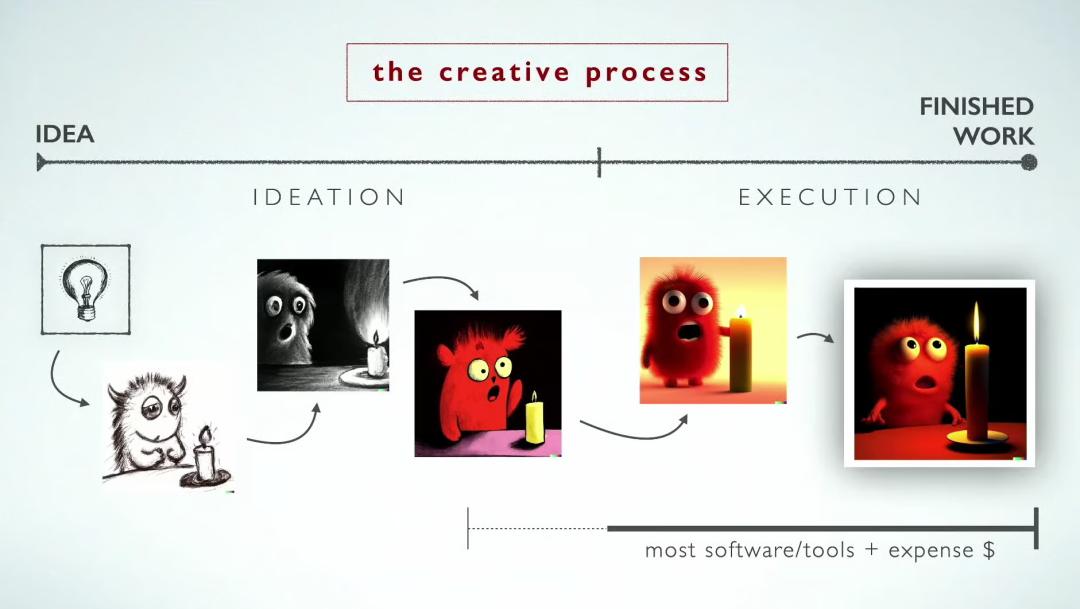

从这次 OpenAI 深度参与 《Critterz》 制作来看,在不久的将来,以 AI 大模型支撑的内容生成工具将极大地改变动画产业,并将完成从“ 创意” 到“ 发行” 的全链路再造。

首先当然是创意的生成。

对话式大模型成为与人类编剧搭档的“ 写作搭子”,通过人类编剧提供的背景、故事和人物设定,尝试推演剧情分支,快速勾勒出故事大纲/分支路径/角色小传等等。

以前必须要人类编剧一个字一个字写出来的内容,完全可以由大模型在与人类编剧交互的过程中快速生成,并由人类编剧串联组织在一起。

尽管未来每一个字可能都是由 AI 生成的,但人类编剧仍然负责最终文本定稿与内容风格的统一。

△ 《Critterz》 创造了很多可爱的角色

然后就是美术设定和分镜预演。

以前在风格板/角色设定时,需要美术团队绘制风格参考图 (style board)、角色设定图 (character design),再交由导演审定。这个过程往往要经历多次反复沟通。

而 DALL·E 这样的生成式图像 AI 能根据文字提示 (prompt) 快速生成视觉化的草图或概念图,不需要从零开始由画师慢慢绘制。

而批量生成内容的能力让大模型在数小时内生成几十上百张参考图,导演和美术团队从中挑选、微调风格即可,大幅缩短了“ 收敛到统一风格” 的时间。

△ 脚本-分镜头脚本-预演片段-制作

在影视制作里,导演会在拍摄前做“ 分镜头脚本”(storyboard),就像漫画一样,把每个镜头的大致画面画出来。传统上,要靠分镜师画很多草图,再拍成动画样的“ 预演片段”(previz),让导演和制片人确认镜头调度、节奏感和预算需求。

过去导演写的分镜文字 (文字描述镜头) 只能靠人工画草图,现在可以直接生成一段近似的动态视频,让人直观感受到镜头的运动、画面氛围和节奏。

而 Sora 这样的 AI 模型,可以直接根据文字提示生成短视频。比如你输入“ 镜头从空中俯拍一座城市,慢慢拉近到街道上的人物”,模型就能给你生成一个大致效果。

导演和制片人可以在大致效果基础上确认每个镜头是否需要调整,是否连贯,不用等到后期才发现问题。

在效果确定后,导演和制片人还可以根据不同的镜头复杂度不同 (特效、群演、场景搭建),在视频预演后能提前知道大概要花多少钱实现,不论是从工作效率还是从直观体验乃至预算控制方面,AI 起到的效果都是颠覆性的。

在角色表演与内容生成方面,关键表演可以通过穿戴传感器或摄像机捕捉演员的身体动作,或者用面部识别设备捕捉演员的嘴部动作、表情变化。这些数据再输入到 3D 引擎 (比如 Unreal Engine),驱动虚拟角色。

演员的表演不直接出现在荧幕上,而是转化为数据 (关节角度、面部肌肉变化等),再绑定到虚拟角色的骨骼和面部系统上。虚拟角色就能“ 复制” 演员的表演。

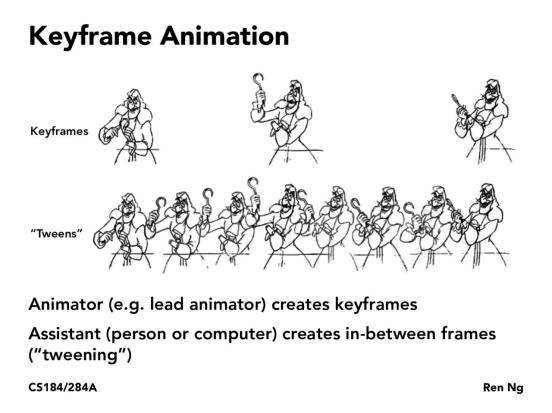

这样制作的好处是,演员的情绪、细微表情和动作仍然是真人完成的,保证角色不显得僵硬。传统动画要人工逐帧调整 (keyframe animation),非常耗时。动作捕捉数据直接驱动角色,AI 算法可以自动补全和修正动作捕捉数据,填补其中的空白,大大减少了动画师的体力活。

△ 关键帧动画:动画师 (例如,主动画师) 创建关键帧;助手 (人或计算机) 创建中间帧 (“ 补帧”)

在核心内容完成后,AI 还能帮助最终版本的后期与合成。

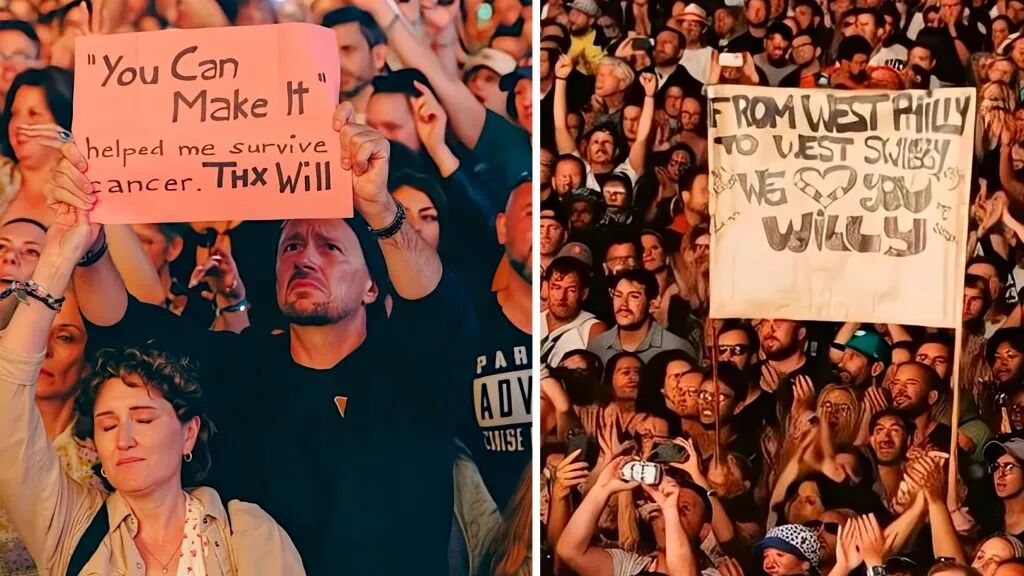

比如“ 群演复制”,AI 可以复制并生成大规模群众场景。比如本来只有几十个群演,AI 就能复制、变化姿态、换装,让画面看起来像有上千人。

△ 近期威尔· 史密斯分享的演唱会现场视频,被质疑用 AI 生成了部分观众

比如“ 背景替换”,过去要替换背景,需要绿幕拍摄+手工抠像;现在 AI 可以直接把背景替换成所需的场景。

比如“ 清稿“,自动识别并去掉画面中不需要的东西,如穿帮的麦克风、脚下的可乐瓶,乱入的路人等等。

AI 甚至可以帮助完成配音和多语种的本地化。大模型自动生成多语言的翻译版本,根据不同语种调节角色的嘴部形状,以适合台词的发音规则,最终以极低成本生成多语言成品。

这项技术目前已经在互联网视频上得到广泛应用。我相信各位读者已经看过不止一个特朗普说中文或者郭德纲讲英文相声的视频。

所以说,AI 对于媒体内容创作的效率提升将是颠覆性的。现在就看哪些 AI 大模型能够针对媒体内容创作进行优化,并尽快与现有的媒体企业配合,形成良好的创作生态。

△ OpenAI CEO 萨姆· 奥特曼

所以这次 OpenAI 押注,如果“Critterz” 取得成功,将表明 AI 能够提供足以支撑工业化内容生产的平台,并加速好莱坞对 AI 应用的脚步。

当然,OpenAI 的工具也降低了准入门槛,让更多人能够制作创意内容。

“ 华尔街日报” 与“Vice” 等主流媒体都关注到了 OpenAI 这次与创作团队的深度合作。“AI 生成电影” 已经从试验阶段推进到产业验证阶段 (POC),并向小规模量产过渡。

这个趋势挡不住,AI 让内容产业估值逻辑大改

资本市场如何看待 AI 对内容产业的颠覆式改造呢?

只能说,拐点已来,留给传统生产方式的时间已经不多了。

OpenAI 深度参与的动画长片 《Critterz》 把一个重要信号抛给资本市场:AI 不再只是单点提效的工具,而是在创意— 预演— 表演— 后期— 本地化— 发行整个生产链条上形成多点协同效率急剧提升的工作流。

△ 《华尔街日报》 关注 OpenAI 的首部电影

这就意味着,资本市场对 AI 在内容创作上的价值必须要重估,从各点效率提升转到评估端到端工作流的全面效率提升。

哪一个媒体企业能把 AI 参与甚至承担主要角色的创意、分镜、动作捕捉、内容生成、合成与多语本地化串成一个稳定的流水线,谁就更可能得到 AI 估值的加持,并有机会形成可产业化输出的服务。

对于未来的内容创作,在 AI 加持下,成本构成也将快速变化,并形成新的行业标准,比如:

• 创意生成:对话式大模型与编剧“ 搭子” 共创,显著减少初稿与分支探索成本,缩短前期筹备周期 (以周为单位降到以天甚至小时为单位)。

• 分镜/预演:Sora/Dream Machine 等把文字分镜直接可视化,导演与制片可在拍摄/渲染前做“ 预算— 镜头— 节奏” 的三角决策,通过先判定实现复杂度再做投入的方式,彻底去除制作成本的不确定因素。

• 表演与动作捕捉:真人动作捕捉+表情捕捉进 Unreal,保留表演的灵魂。通过把大量关键帧工作量从动画师手中剥夺出来交给算法,实现人天成本→GPU 小时的转换。我们知道,人天成本只会越来越高,而 GPU 小时以摩尔定律的速度快速下降。

△ 《阿凡达:水之道》 真人动作捕捉

• 清稿与合成:背景替换、群演复制、智能抠像,后期制作时间大大缩短,以前无法实现的功能 (比如演员“ 换头“),在 AI 加持下成为基本操作 (这点对于” 风险频发“ 的中国演艺圈尤为重要)。

未来 AI 深度参与的内容制作,传统内容制作方式将基本没有容身之处。就如同软件开发行业,已经无法容纳不使用 AI 辅助工具的程序员。

相应的,资本市场对媒体企业的估值也会转而接近 SaaS(软件即服务) 类型的企业来定价,而定价核心也会基于 AI 工作流效率和生产成本来定义。

比如,资本市场会考察内容生产流程的确定性 (假设九个月出动画长片成为行业标准)。是否每部长片都能按照 AI 内容生产流程推进,并形成稳定的生产预期。

资本市场还会考察内容生产流程和相关模板的可复用性,比如角色、镜头语言、风格与工具链能否让下一部创作更快更省的迭代式提升。

△ 短视频自动剪辑工具 OpusClip 获得资本青睐

视频生成/视频生产力提升工具的估值也会随着 AI 深入内容创作而提升。例如短视频自动剪辑工具 OpusClip 2025 年三月获得软银旗下得 SoftBank Vision Fund 2 领投 $2000 万融资,投后估值 $2.15 亿。虽然这个工具不是制作长片的,但也体现了资本对视频内容自动化生产工具的估值提升。

△ OpusClip 的共同创始人 Grace Wang、Young Zhao 和 Jay Wu

所有这一切,最终都会落实成为保证内容质量前提下的生产效率和生产成本的 KPI。

至于一些以前必须以劳动力密集+高成本完成的功能,比如平台侧的多语种与 AI 配音,将“ 跨语言多版本” 这一原先为大制作所独有的功能彻底平民化。任何语言的媒体内容都可以方便的转换为面向全球受众的多语言版本,并进而在全球分发传播。

△ YouTube 已经推出了多语种 AI 配音功能

类似的功能目前 YouTube 已经上线。作为 YouTube 有 4 万关注者的小博主,我也收到了 YouTube 的邀请,自动把我的视频生成多语言版本。

随着不同 AI 模型厂商深度参与内容制作,未来会不会形成围绕不同大模型的产业链协作生态环境,也是非常值得观察的现象。

起码在传统产业里,使用亚马逊或者微软的云服务,是没有什么本质区别的。但在内容制作方面,基座大模型/针对性调优会不会导致创作结果的差异,是一个很有趣的话题。

结语:《Critterz》 只是开始,好莱坞 AI 时代已来

回到文章开始时谈到的 AI 动画长片 《Critterz》,如果 《Critterz》 最终大获成功,它代表的不是 AI 拍电影,而是电影工业正式进入 AI 时代。

《Critterz》 的意义,不在于它用了多少 AI 镜头,而在于它是否证明一条稳定、可复制、可合规的,依托 AI 的新型电影工业化生产路径。

一旦这个新的工业化生产路径形成,那就有更多好的故事与创意将在可承受的成本与可控的排期下与观众见面。

无论 《Critterz》 最终票房如何,传统电影工业的生产方式已经一去不复返了。代表好莱坞传统电影工业的五大影厂将面临着大量 AI 加持的独立工作室的轮番挑战。

不管谁能最终生存下来,工业化内容生产的服务平台最终一定会形成,并变为好莱坞的核心竞争力。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App