文 | vb 动脉网

二级市场创新药的火热反衬出 CXO 的落寞。

2025 年初至 6 月,创新药出海交易总金额已近 500 亿美元,首付款超 20 亿美元,全年交易规模极大概率将刷新历史纪录。这一数字较 2020 年~2024 年期间呈现爆发式增长,当时 BD 交易总金额从 92 亿美元提升至 523 亿美元,首付款总额从 6 亿美元增长到 41 亿美元。

这种 价值重估 在二级市场得到积极响应。

2025 年 5 月中旬以来,创新药板块成为资本市场最热门的话题之一,创新药板块多日涨幅超过 3%。如三生国健自 5 月 20 日起连续 4 个交易日录得 20% 涨停。港股创新药指数与创新药 30 指数分别实现 28.86% 和 12.2% 的累计涨幅。而医药研发外包指数年初至今仅上涨不到 3%,两者行情分化明显。

到了 6 月底,恒生港股通创新药指数宣布修订编制方案,剔除 CXO 企业,聚焦创新药核心公司。恒生港股通创新药指数也成为国内首批在编制方案中明确剔除 CXO 企业的。截至 6 月 30 日,恒生港股通创新药精选指数上半年涨幅近 60%。

剔除前后指数走势对比,图源金融界

从剔除前后对比可以看到,CXO 似乎真的拖了创新药的后腿,曾经同涨同跌的创新药和 CXO,如今却出现了明显的解绑趋势,到底是什么打破了创新药和 CXO 之间的紧密连接?

和创新药脱钩的 CXO

二级市场股价走势反差的背后,是双方走到了不同的发展阶段。

4 月 7 日,亚太股市生物医药板块遭遇集体重挫,此时,市场信心的差异便生动体现出来。在大跌后的 11 个交易日内,康方生物股价便从 60 飙升至 100;信达生物更是在今年内完成了市值翻倍的成就;随着 BD 交易的日渐火热,整个创新药板块都进入持续高涨状态。反观 CXO 板块,无论是全面布局的企业,还是专注于某一领域的特长型企业,股价相较创新药一直不温不火,甚至在 「407」 大跌之后大部分都没有收回跌幅。

似乎创新药的火热已经跟 CXO 毫无关系。

曾经,双方在相当长时期内被视为不可分割的整体。然而资本寒冬的到来让这一切发生了变化。

2020 年~2024 年间,生物医药领域融资总额从 2021 年峰值超 100 亿美元降至 50 亿美元级别,创新药企不得不采取战略瘦身策略。很多 Biotech 开始以 BD 为导向,从过去追求管线广度转为追求临床价值和差异化优势,研发模式发生根本转变。

中国创新药企的战略调整与管线精简,对长期依赖本土创新药需求的 CXO 行业产生了深远影响,直接导致两个曾经高度关联的板块出现显著分化。这种 「脱钩」 在创新药 2025 年一飞冲天的背景下显得尤为显眼。

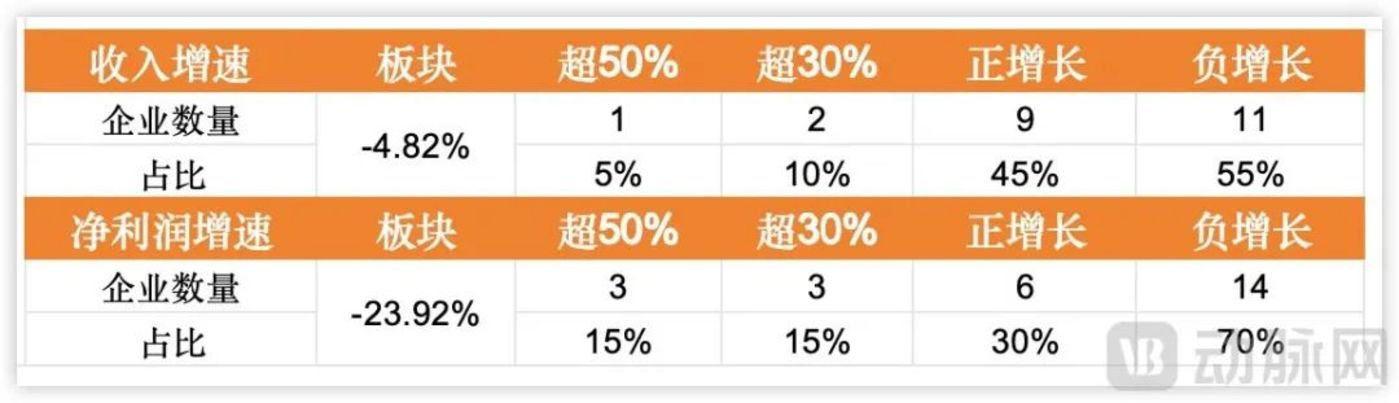

CXO 板块业绩分析,数据源自西南证券

其实 CXO 行业的业绩压力 在 2024 年已显露无遗。据西南证券的数据,CXO 板块在 2024 年实现收入 870.0 亿元 (-4.3%);实现归母净利润 133.3 亿元 (-23.9%);实现扣非净利润总额 132.4 亿元 (-20.1%)。并且细分来看,无论是营收增速还是净利润增速,同比下滑的企业数量在行业中占比更高。

在创新药爆发期,CXO 作为 「卖铲人」 享受了行业红利,而当创新药进入精耕细作阶段,CXO 只有证明自身的不可替代性才能维持增长。创新药与 CXO 的脱钩可以看作是双方产业发展到不同阶段的必然结果。

曾经,CXO 企业作为创新药研发不可或缺的合作伙伴,与创新药企共享市场的兴衰。如今,二者明显分化的走势意味着 CXO 行业也走到了转型的关键节点。

CXO 的业绩分化

CXO 行业已经从 「普涨时代」 向 「精耕时代」 转变。

中国 CXO 行业在 2024 年至 2025 年一季度呈现出明显的业绩分化态势,不同企业之间的表现差异显著。这种分化不仅体现在营收和净利润的绝对数值上,更反映在增长趋势和业务韧性上。

如行业龙头药明康德,虽然 2024 年营收同比下降了 2.73%,但在 2025 年一季度实现营收 96.54 亿元,同比增长 20.96%,净利润 36.72 亿元,同比增长 89.06%。另一家企业康龙化成 2024 年营收 122.76 亿元,同比增长 6.39%,2025 年一季度营收 30.99 亿元,同比增长 16.03%,净利润 3.06 亿元,同比增长 32.54%。

整体来看,排除规模化效应带来的成本上的差异,进而造成全球市场布局更广的企业业绩优于客户结构相对简单、主要市场相对单一的企业外。业务结构方面,专注于 CDMO 和新兴业务 (如 TIDES) 的企业表现优于更偏重 CRO 的企业。

进一步拆分业务构成可以看到,偏重 CRO 的泰格医药在 2024 年临床试验技术服务收入 31.78 亿元,较上年下降了 23.75%。另一家企业益诺思 2024 年非临床 CRO 业务收入 10.89 亿元,同比增长 8.99%,而临床 CRO 业务收入仅 0.47 亿元,虽然同比增加了 27.17%,但基数较低,反映出临床研究外包市场的整体萎缩。

反观 CDMO 业务,却在逆势增长。如药明康德 TIDES(寡核苷酸和多肽) 业务在 2024 年收入 58 亿元,同比增长 70.1%,在手订单同比增长 103.9%;2025 年一季度收入 22.4 亿元,同比增长 187.6%,在手订单同比增长 105.5%。同时,药明预计 2025 年 TIDES 业务将依然维持 60% 以上的增速。

康龙化成的小分子 CDMO 业务在 2024 年实现收入 29.89 亿元,同比增长 10.24%;2025 年一季度收入 6.93 亿元,同比增长 19.1%,毛利率提升 2.5 个百分点至 30.4%。凯莱英的 ADC 等新兴业务也同比增长了 80%。

业务结构的变化映射出 CXO 作为上游企业只有紧跟行业需求,才能与产业同频共振。

业务的此消彼长

业务结构性变化正在重塑 CXO 行业竞争格局。

创新药企研发策略从 「广撒网」 到 「精聚焦」 的转向让 CRO 需求端出现变化,早期研发需求开始减少,但商业化生产需求相对稳定;同时技术迭代又带来了的增量市场空间,像多肽药物、ADC 等新兴疗法大力推动了 CDMO 需求的增长,特别是 GLP-1 药物的全球热销,直接带动相关 CDMO 业务;最后是产能周期差异,造成 CRO 与 CDMO 之间的业绩倒挂。

创新药黄金发展期的大水漫灌使得 CRO 端快速膨胀扩张,对企业而言,这个时期的主旋律就是抢订单,结果便是服务能力的溢出。供给端过剩、需求端降低,带来的后果必然是价格战的打响。

上交所曾就某 CXO 企业的年报数据进行问询,企业的回答让我们得以窥见行业价格战的残酷。据企业的答复,当年药物发现与药学研究业务客单价 (=当期营业收入/当期客户数量) 为 92.37 万元,而上年该值为 146.17 万元,下滑幅度达 36.81%;临床前研究业务客单价 107.75 万元,较上年度的 141.01 万元下滑 23.59%。同时,两项业务的毛利率也由 32.95% 和 47.03% 降至 15.92% 和 30.53%。

从这个案例可以看到,偏重 CRO 端业务的企业必然会被价格战所冲击,特别是中小型企业。更值得注意的是,下行周期似乎还未完结。

据智慧芽的数据,截至 2025 年 6 月 24 日,新招募的临床试验数量不增反降,同比下降 5.98%,环比降幅达到 17.89%。也就是说,临床 CRO 业务还将继续承压,当新开临床试验数量持续减少,内卷或更加严重。

反观 CDMO 端,行业整体特别是新兴领域尚处于产能建设周期,更为健康的供需关系能为业绩提供强力支撑。例如凭借地缘红利近两年发展迅速的韩国三星生物,在 5 月底宣布剥离仿制药研发专注于 CDMO 业务,计划在 2032 年前建成 8 个生产基地,总产能达 132.4 万升,目标超越竞争对手龙沙,并布局抗体药物偶联物、腺相关病毒载体等下一代生物制造技术。

目前来看,虽然具有更高后期和商业化制造敞口的公司在当下会展现出更强韧的盈利能力,但放眼未来,或许具有全链路服务能力的企业才能有效破局。

拐点基因已现

BD 火热的国产创新药终将反哺 CXO。

正如创新药经过资本寒冬淬炼后的重生,CXO 也在经历一个洗牌阶段。在这个过程中,中国企业也在摸索发展的道路,例如 CRDMO「端到端」 服务能力以及全球资源配置的建设,让 CXO 和创新药得以重新绑定以实现全产业链的共同成长。

以药明生物为例,截至 2024 年底,已助力 817 个综合项目推进,其中 21 个已进入商业化生产阶段,虽然 CDMO 端目前大部分项目还处于起始阶段,一年营收仅有 500 万~1000 万美元,但随着项目的推进年营收有望达到近 1 亿美元。

药明生物业务分解,图源企业官网

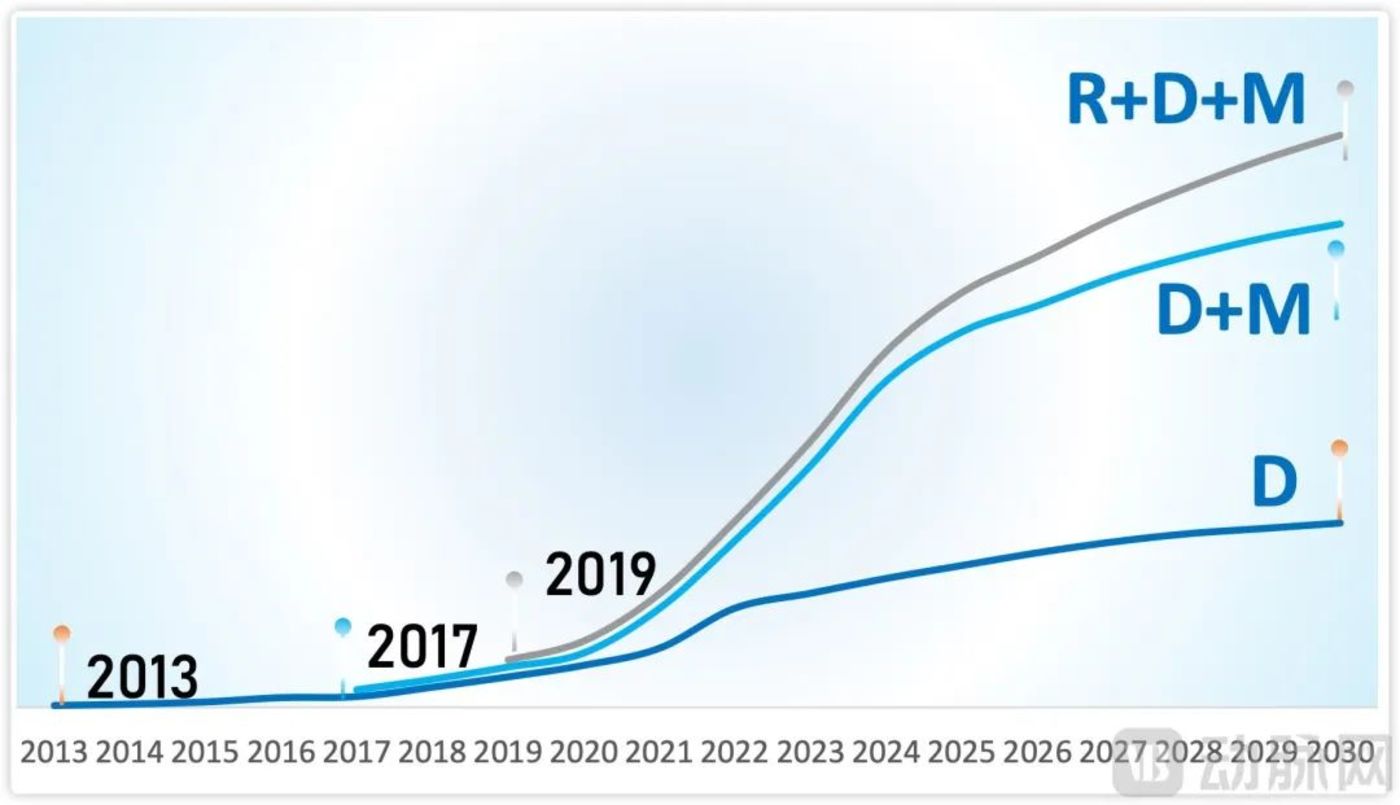

从商业模式上看,临床前研究的目的是为了获取订单,直到研发进入临床 3 期和商业化阶段才算得上 「吃肉」 环节。当前,药明生物 IND 前项目 402 个,临床 3 期 66 个,商业化环节 21 个。从 2018 年~2024 年,临床早期项目、临床 3 期项目和商业化生产项目数分别增长了 2.4 倍、4.1 倍和 20 倍,到了 2025 年,临床 3 期和商业化项目才进入收获期。

在近期的投资者交流中,药明生物表示原本国内市场项目在研发阶段,药明的年收入可能为 500 万~1000 万美元,而经过 License-out 同海外公司合作后,研发阶段收入可能增加 5~10 倍,达到 5000 万~1 亿美元的规模,随着项目推进到后期,M 端面对全球市场,收入有希望持续加倍。

药明生物对于全链路服务能力的展望,图源企业官网

国产新药 BD 的火热,正从全链条带动 CXO 业绩的增长,前提是 CXO 要有全链路服务的能力。

另一家企业康龙化成的发展同样遵循了这个逻辑。从 2024 年到 2025 年一季度,M 端业务一直在持续增长,同比增速分别为 10.24% 和 19.1%。其小分子 CDMO 业务中有 81% 的收入都来自前端实验室服务项目的延伸和导流。

和药明生物类似,康龙前端业务是其发展的基础,后端 CDMO 则是未来业绩爆发的支点。

值得注意的是,康龙化成的 CDMO 业务是从 2020 年开始发展,仅用不到 5 年营收就达 30 亿级别,比肩很多老牌 CDMO 企业。这也从侧面证明拥有全链路服务能力的企业在后续竞争中爆发力十足。

写在最后

当然,全链路端到端服务能力的建设并非一朝一夕,更多企业选择从细分赛道切入。如在多肽、ADC 等细分赛道,不少中国 CXO 企业正在建设自身业务的护城河。只要前端合作可以持续增加,必然能倒流到后端 CDMO 业务。更为重要的是,众多 CXO 企业已经开始瞄向未来。

不久前,石药集团与阿斯利康签订战略研发合作协议,利用其 AI 引擎双轮驱动的高效药物发现平台,开发新型口服小分子候选药物,总合作金额超过 53 亿美元;6 月底,晶泰科技与美国新药公司 DoveTree 签署数十亿美元合作协议,用于 AI 药物发现。

AI,可能是中国 CXO 打开未来竞争大门的钥匙。

从本质上来看,AI 制药未来的竞争焦点不在 AI 工具本身,也非 AI 算力,而在谁能更好地将 AI 嵌入生物学深水区。一方面,中国 CXO 企业有着深厚的湿实验与临床试验能力;另一方面,他们在多年发展过程中积累了大量临床研究与病理研究的高质量数据。

即便是因为 FDA 宣布未来将淘汰多数动物实验而股价大跌的昭衍新药,财报披露其在过去 10 余年中积累了 8000 多项从基因治疗到 ADC 药物的毒理实验案例,这些过去未曾体现出自身价值的数据,在 AI 的帮助下也能发挥重要作用。

不仅仅是中小 CXO 企业,连龙头药明康德也表示在积极探索人力与 AI 的双轮驱动,用于提升对行业洞见和业务可预见性来更好地服务客户。对国内 CXO 企业来说,AI 结合颇具规模的数据库将助推他们从单一的 「实验代工厂」 向 「全链条服务商」 的角色跃迁,国内 CXO 行业在这个过程中有望迎来产业的再次升级。

总的来看,中国新药+CXO 的产业组合拳已经成型,随着 BD 模式的走通,变现路径也已清晰。未来考验国产新药的依然是持续创新能力,对于上游的 CXO 企业来说,瞄准行业需求为行业带来持续技术革新,给产业发展持续注入全新动力,才能破局重生。