在刚刚过去的 2025 上半年时间里,藏着一条不那么引人注意,但同时影响着各家合资品牌以及传统豪华品牌技术路线选择的草蛇灰线:增程,又被摆在了这些品牌决策的台面上。

上汽大众和广汽丰田已经明确了接下来要推出增程技术的新车,而据外媒报道,宝马和奔驰或许也将进入增程市场。那么增程这颗技术稻草,还能如 7 年前拯救理想那样,再救一次合资和豪华品牌们么?

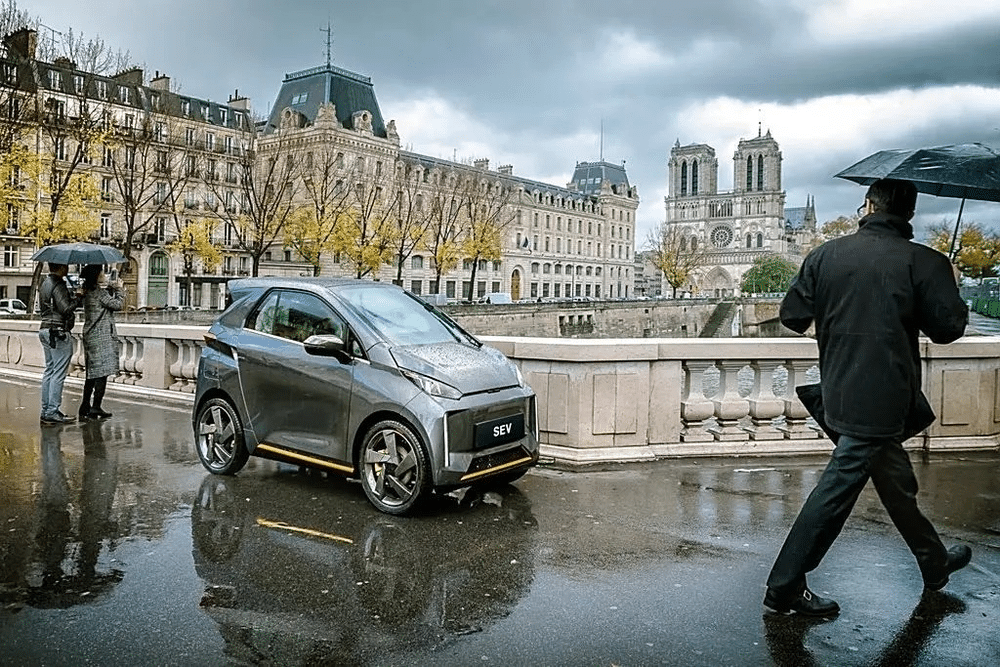

可能很多人都已经忘了,理想成立后的第一款车并非理想 ONE,而是一辆叫做 SEV 的 「小玩意」。

光是看这张图,你就能够感受到它与之后理想的产品规划思路有着多么明显的不同。

其实,这辆车的产品定义和理想 ONE 几乎是同步进行的。而且,李想一开始的设想就非常明确,用 SEV 作为家里的第二辆车,打动每天需要接送孩子上下学、去补习班、买菜等,围绕家庭日常事务,多次短途出行的用户。

在产品设计初期的时候,SEV 的进度甚至比理想 ONE 跑得还快。当然,遇到问题得也更快。哪怕是理想已经为 SEV 谋划了换电补能 (所使用的换电形式并非是蔚来式的,而是更像电动自行车那样手动拆卸电池的换电)和应对欧洲市场的分时租赁模式,但是直到已经做出了试制车的 2017 年,国内对于低速电动车的法规依然没有松动,理想不得不搁置了这个已经投资超过 2 亿的项目。

相较之下,理想 ONE 所走的路比 SEV 更加坎坷。难到了什么程度呢?李想当时带着理想 ONE 的产品规划找投资的时候,投资人一听用的是增程技术,都打起了退堂鼓。以至于在跑了 100 多家投资机构无果之后,经纬的张颖都给李想支了绝境一招:「正常的投资机构已经很难再投了,你还是去找你那些有钱的哥们吧,只有这样才有希望活下来。」

为什么当时的投资人对于增程技术抱有如此大的成见?其实和之后这些年里吐槽增程的声音,基本逻辑趋同,那就是认定了增程是个落后的技术。而回到那个新能源创业如火如荼的时候,增程必然没有像能换电的蔚来那样,充满技术想象力,也就很难让投资人看到增值的前景。

时也易也,如今不仅理想用增程救活了自身,之后的问界,更将增程技术彻底抬进了豪华车的大门。再到用上了增程就翻身的零跑,以及即将用上增程的小鹏,似乎这项技术的生命力在 8 年之前被严重低估了。

而卯着劲冲向纯电——甚至是点出氢能源科技树的合资以及豪华品牌,在 2025 年这个时间节点再审视增程这项技术时,难免心里会嘀咕一句:我们当时怎么就想不到把这项 「传统技术」 用起来呢?要是早用的话,那现如今岂不是已经嘎嘎乱杀?

其实吧,增程技术,以及使用技术背后的逻辑,并没有想象中的那么简单。如果做不到大彻大悟,那么转向增程,对于合资和豪华品牌来说也并非一剂良药,甚至会陷入更深的劫数。

面对增程,各家手里有哪些牌?

我们先来盘一盘,豪华和合资品牌在面对增程这项技术时,有着什么样的考量。

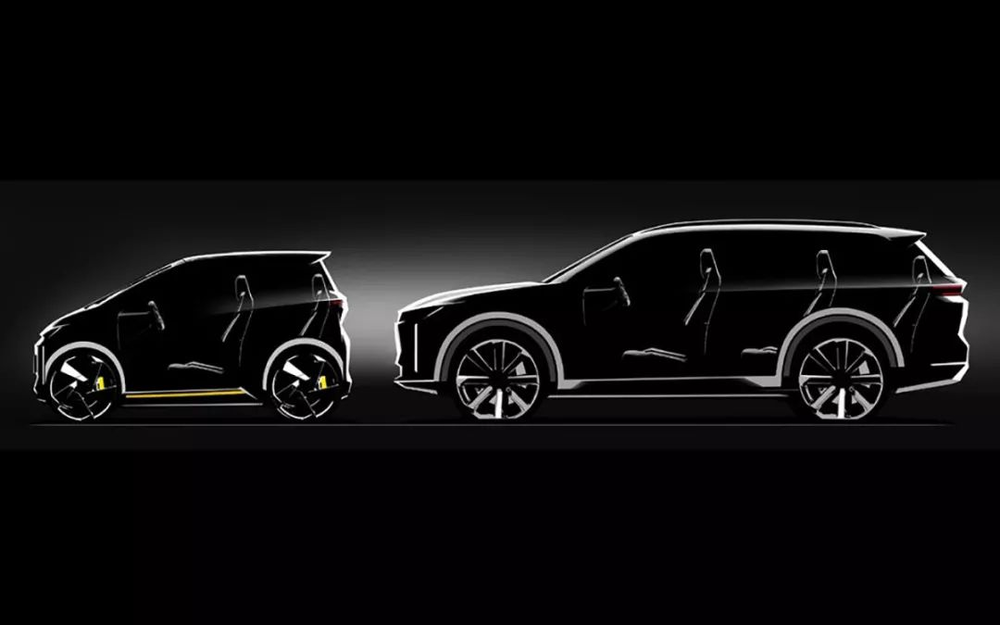

说实话,广汽丰田的加入是最让我感到意外的。原因在于丰田手里拥有的动力形式非常之丰富,从纯燃油到纯电,从双擎到氢能源,如今再加上增程,丰田可以算是拥有了除换电之外所有的动力源形式。而从销量来看,去年广汽丰田 77 万辆的销量占比中,智电双擎的产品已经占据了半壁江山。按道理来说,他们对于增程技术的需求,并没有那么急迫。

如果再看导入增程技术的车型,大致就能了解广汽丰田对于这项技术的认识。在半个月前的广汽丰田科技日上,广丰就宣布了将在下一代汉兰达和赛那上进行增程化的升级。而这两款车最鲜明的标签,就是家用。可以说丰田期盼的,是一场理想式的速胜。

意外归意外,但是单论动力技术的转型,丰田所要走的路恰是最便捷的。

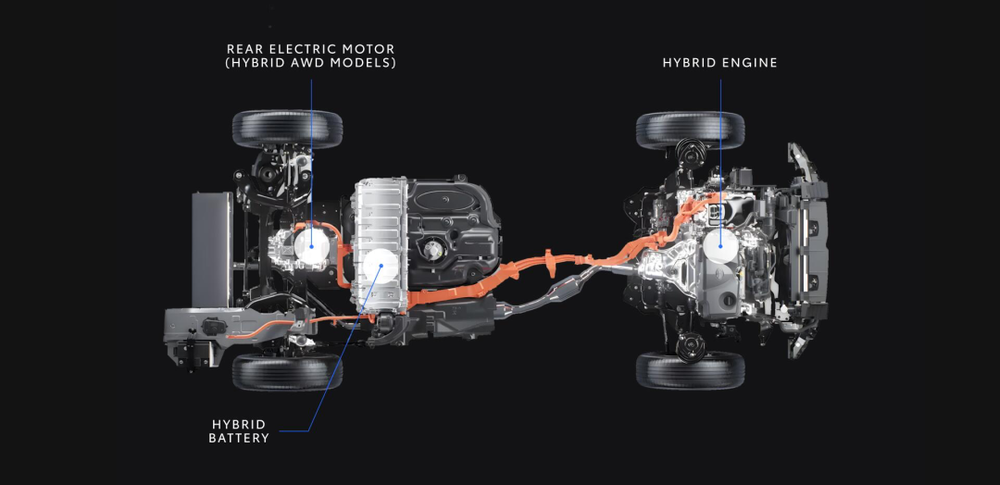

要狠狠心把 THS 直接魔改出一套增程,想必单论动力体验的话,并不会差。THS 混动技术有诸多好处,但是结构复杂导致的动力系统高成本,以及动力系统侵占乘员舱空间却也是客观存在的问题。而上了增程,这些问题似乎就可以迎刃而解——砍掉切换到纯燃油的那一路机械结构,换一块大电池足矣。

所以广汽丰田从市场角度出发的考量,其实比实现技术落地要来的更有深度。

在这届广丰科技日之前一天,他们的海报让老万疑惑了一阵子。什么叫 「广汽丰田铂智空间足够大,华为小米 Momenta 都装得下」?仔细一看,原来是铂智 3X 的 Momenta 智驾打响头炮之后,紧接着铂智 7 将用上鸿蒙座舱和华为 DriveONE 电机。小米的 PAD、车载音响和对讲机等车载生态配置也将搭载在广汽丰田的车型上。

这种全面转向国内技术的做法,其实是在变相强化广汽丰田所执行的 「RCE 中国首席工程师制度」。铂智 3X 的阶段性成功也让丰田尝到了放权给国内团队的甜头。基于此,丰田做了一个大胆的决定,后续无论全球车或联合开发车型,都将由中国首席工程师统筹商品企划、开发、验证评价等工作。而增程的汉兰达和赛那,则是深化这种技术体制改革的下一步。

今年关于合资品牌,最重要的一个特征,就是对于中方放权程度将直接影响到他们接下来在国内的生存状态,广汽丰田铂智 3X 和东风日产 N7 的销量翻红就是放权得益的最好例证。在这套逻辑下,你甚至可以将增程视作一种 「服从性测试」,既然在尊重国内市场和使用国内技术底座在纯电车型上都能取得如此程度的逆袭,那真正接上了增程这条腿,还不得起飞了啊?

相似的思路,其实上汽大众用 「合资 2.0」 战略诠释得更加全面一些。既然是 2.0 时代,那与前一个世代最大的区别,就是从单向的技术和产品输入,变成输入和输出兼顾,用德国品质+中国智慧来打造更符合国内消费者需求的产品。

说人话就是,上汽大众们所瞄准的,就是那些对于新技术有向往,同时更加相信合资品牌品质优势的消费者。而聚焦到增程上,大众的 ID.ERA 所给出的标准,是大六座 SUV、综合续航里程超 1000 公里以及用上国内合作伙伴的高阶智能辅助驾驶。

在这组定义中,其实增程技术已经是其次,最重要的一点是将华为和 Momenta 们从供应商 「升格」 为合作伙伴。也就是说,外脑所提供的技术方案,将会更早地融入车型研发的流程之中。

不仅是从最终呈现在产品的效果上会更加适配,而且从研发和设计流程上,也将会更进一步缩短流程。就像之前在采访上汽大众品牌营销事业执行总监李俊时,他曾说过去很多车型的研发周期是 48 个月,有很多串联的部分,但是现在上汽大众把这些研发流程全部掰开、揉碎,重新排序,能够一起搞的那就一起搞。

这是一种上汽大众对于如何赶上中国速度的同时,保持德国品质的新思考。而缩短新产品研发周期最有效的方式,并不是减少高标准的验证流程,而是缩短决策流程。当你还需要给外方开会解释智能化技术的逻辑,还需要将设计模型运到总部做评审,那中方再能敏锐地察觉市场的变化,最终到执行端,黄花菜也得凉。

而面对增程的不纠结,其实也在说明外方可能短时间内还不能理解为什么这项技术能够成为新增长的压舱石,但既然中方做了决定,那就全面支持。而在这里面,增程的核心,也就是发动机技术,反而成了优秀合资品牌的优势,例如将会在 ID.ERA 上搭载的 EA211 1.5T EVO II 发动机,米勒循环和可变截面涡轮技术也算是大众在动力核心上最深的积淀了。

而单论增程这项技术的话,老万所秉持的观点其实和合资品牌们最初的想法相似,那就是它始终是一项 「过渡技术」,最终技术的流向还会是没有里程焦虑和补能焦虑的纯电。但是过渡时间究竟有多长?是如丰田所预料的那样,2027 年就将会迎来固态电池的全面应用,还是说其实还会持续更长时间?现阶段没人能够给出明确答案。

面对过渡时期的态度,是坚守原有预期去等,还是趁着风头投进去赌一把?这其中的取舍折射的是合资品牌们心态的变化。譬如大众,2022 年时冯思翰还在说大众集团不会追求增程这项过渡技术。而到了 2025 年,风向已经完全发生了转变。

如果说用增程算是合资品牌们 「放下身段」,那最别扭的当属豪华品牌们。

像是最近传出打算在第六代 X5 车型上搭载增程系统的宝马,据说目前董事会已进入量产前的最终规格审核阶段,X3、X7 车型也在同步考虑是否推出增程版本。而略显尴尬的地方,在于宝马其实很早就大胆地拥抱过增程,比方说十年前的 i3 REX,只不过性价比、长续航和大电池,这三样它都不沾。

作为技术还尚未成熟时期的实验性质产品,这种结果无可厚非。但更遗憾的其实是奔驰,根据外媒报道,为了将 EQS 的续航里程提升到 700 公里以上,奔驰曾尝试增程式混动研发。但研究后,奔驰认为该技术既没有成本优势,也不具备可持续发展的可能。所以在 2024 年初,奔驰便中断了增程式混动技术的开发。

但是奔驰也并没有完全将增程拒之门外。同样有传言说奔驰在 2024 年,便有两个竞品小组展开了对理想 L9、问界 M9 等增程车型在技术和市场层面的研究。而奔驰所得出的结论也非常的有意思:透过增程的外表,藏在中国市场汽车消费结构中的规律是:中国用户并非对增程有执念,而是期待能耗低、补能方便、超长续航以及智能舒适的用车体验。

所以,我们可能未必很快见到增程的奔驰车型,但是有另外一种可能性,就是跟沃尔沃 XC70 的超级混动架构思路相近,推出搭载了大电池的插电混动技术的车型。

从产品调性上而言,这种在馈电状态下动力表现更优秀的技术路线势必会更加得到豪华品牌的青睐。但是国内消费者所看重的,真的是发动机所输出的动力是直接输出到车轮,还是输出到电池么?想必并非如此,增程的最根本逻辑还是在解决补能焦虑和智能化体验的冲突上。

而领悟这套解法的真谛,又得把目光挪回到理想上。

增程真是无敌的么?

在李想为了理想的救命钱奔走时,很多相熟的投资人都劝他放弃增程,至少也做到纯电和增程并行。而李想执拗的回应是:「我告诉他们,我做的车不是给投资人的,是给用户的,凭什么要根据资本市场的喜好改变呢?」

在 2020 年的用户日上,李想也曾激情开麦:「什么增程电动是个落后的技术。让一群毫无用户思维,完全不关心用户的这帮人,天天的研究技术路线。」 用户思维,其实就是藏在增程技术背后的最底层逻辑。在理想 ONE 立项之初,理想所要解决的痛点就是当时的市场上已经有诸多 7 座 SUV,但是第三排座椅毫无乘坐体验可言。

国内的很多使用场景,是合资企业和豪华品牌外方所理解不了的。举个例子,让爷爷奶奶带孩子这件事,在德国就几乎不存在。但这是国内城市几乎每个家庭都会面临的现实情况。

所以与其说增程是理想的撒手锏,不如说大六座才是核心科技。

而当豪华和合资品牌的决策层意识到这个问题时,国内的增程技术已经迭代到了至少 2.0 阶段。在核心增程器领域,理想 L6 的 1.5T 专用机热效率达 40.5%,NVH 控制在 60 分贝以下;而传统车企们理应擅长的发动机研发,其实在这个领域也会显得力有所不逮,除了发电热效率赶不上专门研发的增程发动机外,增程器所需要 「高转速稳态运行」 特性,与传统发动机 「宽转速动态响应」 逻辑相悖。

真正难解决的问题,还是智能化体验上。「冰箱彩电大沙发」 只是增程 1.0 时代的产物,此时再谈及智能化,没有足够聪明的大语言模型、没有好用的高阶智能辅助驾驶 (是否是激光雷达都已经不是重点)都已经上不了台面。

增程技术的终极价值或许不在动力本身,甚至也不在算力和智能硬件上,而在重构移动生活场景。理想汽车的成功本质是打造了 「移动的家」 闭环体验:接送孩子时驻车空调无油耗焦虑,长途自驾用燃油规避充电排队,露营场景 6.6kW 外放电支持电磁炉与投影仪。

这种场景化思维正在重塑技术演进方向。而鸿蒙智行更不必说,本是做手机行业起家的华为,对于国内用户需求的敏锐把握更加炉火纯青。所以老万也实在不懂拿 1.5T 发动机揶揄尊界的人,但凡去华为线下体验店看看尊界前面排队的情况,也捏不出那么倨傲的神态。

当然,从增程延伸出去的话题更多,譬如说销售渠道的选择以及用户维护体系的搭建。详谈起来都可以另起一篇文章了。豪华品牌和合资品牌投入增程市场,我是举双手赞成的,但是增程已经不只是一项技术的代名词,而是对于国内市场理解深度的标尺。

在 2018 年,你可以说增程是一项折中的技术,为了在电气化高压平台上做出智能化基础体验的同时,又不和电池发展的历史进程作对,增程就是一项兼顾成本、市场和技术的妥协性方案,只不过妥协得很优秀。

但是在当下,增程其实是市场行为的代名词,是消费者对于长续航、低使用成本和享受科技便利性及舒适性兼得的需求映射。所以传统品牌真正的生死线,并非用没用增程,而是在于能否将百年工程积淀转化为可感知的用户场景价值,而非在技术意识形态的茧房中孤芳自赏。

本文来自微信公众号:autocarweekly(ID:autocarweekly),作者:万湑龙