文 | 沈素明

在我过去二十多年的商业管理实践中,无论是自己创业的 15 年时间里从企业一线的摸爬滚打,还是在埃森哲等大型管理咨询机构近 10 年深入行业肌理的耳濡目染 ,再到后来与一些企业界各路领军人物的深度接触和交流中,我见识过太多企业管理与组织进化的潮起潮落。我一直认为,万事万物都有其深层逻辑,而今天,我想拆解的,正是管理咨询行业里那些 「看似合理」 却 「暗藏玄机」 的成本密码。

提起管理咨询,麦肯锡 (McKinsey) 的名字,就像一座高耸入云的灯塔。它的光芒如此耀眼,以至于我们常常只看到其光鲜,却忽略了这光芒背后,到底承载了怎样昂贵的成本,又隐藏着哪些效率陷阱。而我今天想聊的,正是当我们 「掰开揉碎」 麦肯锡这类传统管理咨询巨头时,能发现的那些 「成本密码」 与我们正在经历的 「效率革命」。

任何商业模式,"成本"都是绕不开的话题。麦肯锡们令人咋舌的高昂收费,绝非空穴来风,它是由一系列实实在在的 「重资产」 堆砌起来的。

我曾在一个场合听一位老前辈咨询师感叹:「我们卖的不是报告,是信任和可能性。」 这份信任,首先就体现在他们全球化的品牌溢价与声誉成本上。麦肯锡在全球 130 多个城市、65 个以上国家设有办公室,员工超过 4.5 万人。仅仅纽约总部,就占据了世贸中心 3 号楼 20 万平方英尺的空间。这种无远弗届的全球化布局本身,就是巨大的投入。

你可以想象,当一个企业面临存亡危机,或者谋划千亿战略转型时,能请来麦肯锡,这本身就代表了一种背书和信心。这层品牌溢价,是他们百年积累的无形资产。我看到的数据显示,一个 12 周的战略咨询项目,麦肯锡的收费大约是每月 330 万人民币,而行业惯例是,管理咨询工作带给企业的价值产出必须是咨询费用的 3 倍甚至 5 倍以上。这笔账,从一开始就算得清清楚楚,因为他们相信自己能带来超越价格的价值。

其次,是顶级人才的代价。我深知,人才是咨询行业最核心的资产。麦肯锡、贝恩、波士顿 BCG 这些公司,被业内戏称为 「McHarvard」,因为它们只招收哈佛、斯坦福、麻省理工等顶尖名校的毕业生,录取率不到 1%。这些被全球精英筛选出的聪明大脑,其薪酬体系是出了名的 「不吝啬」:一个本科应届生的基本年薪就高达 8.7 万美元,MBA 毕业生起薪更是涨至 19-19.2 万美元,总薪酬可达 23 万美元。而做到合伙人级别,在美国第一年现金薪酬就能达到 80 万美元,第二年甚至超过 110 万美元。这些 「最贵的人力资源」,自然构成了项目成本的绝大部分。

最后,是那些 「看不见」 的运营与管理费用,以及方法论与知识资产投入。

我了解到的,一个咨询项目普遍包含 5 万美元左右的差旅、通信、用餐等费用,全部由客户实报实销。这背后,还有他们全球庞大的知识管理体系、内部培训、市场拓展、以及合规等日常运营开销。

同时,麦肯锡 7S 模型、BCG 经验曲线、贝恩 NPS 等,这些耳熟能详的管理框架,都是经过巨大研发投入、反复验证和持续迭代才得以沉淀下来的知识资产。它们不是凭空而降,而是耗费了无数顶尖智慧的结晶,这些知识产权的包装、推广 (比如 《麦肯锡季刊》 的制作和传播),也都是巨大的成本。

虽然麦肯锡们以高昂的成本提供了高价值的服务,但在我看来,这种模式在面对快速变化的商业世界时,也暴露出一些效率上的 「陷阱」。这并非单纯的质疑,而是我对行业,尤其对组织与人才进化维度上的一种深层观察。

我曾见过一些大型企业,耗费巨资引入国际顶级咨询公司后,最终咨询方案落地艰难,组织进化滞后。报告写得漂亮,逻辑也严谨,但当面对企业内部盘根错节的组织惰性、漫长的决策链条、甚至不同部门间的隐性阻力时,方案的执行速度和效果往往大打折扣。我收集的数据也印证了这一点:73% 的受访者表示咨询项目周期长,成果交付与实际业务需求脱节。这就像给一艘巨轮设计了最先进的发动机,但船体本身却因各种阻力而难以加速。

这其中一个重要原因在于人力资源配置的不合理。

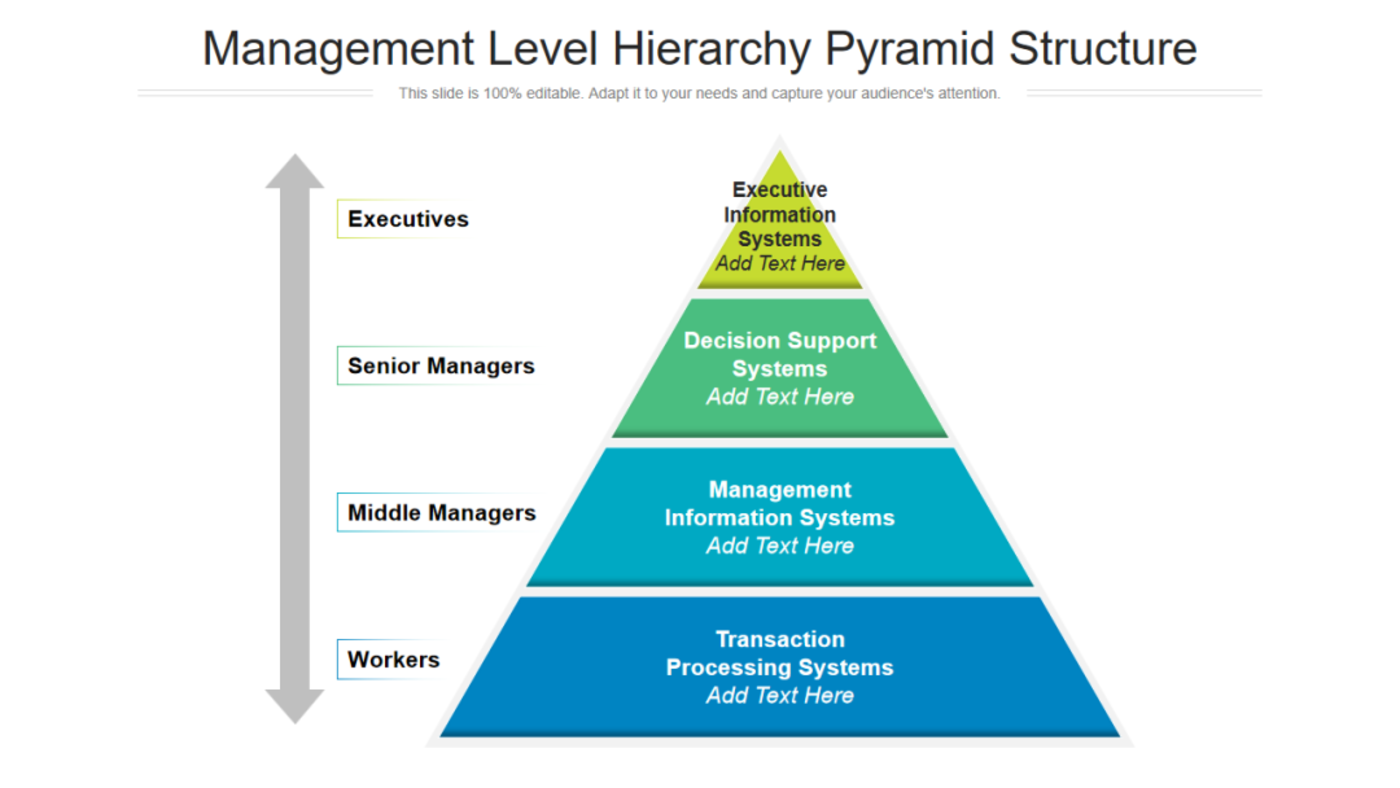

我曾多次听到业界对传统咨询公司 「金字塔」 团队结构的批评。我记得有一次在一个项目现场,看到一个刚毕业的 MBA,拿着 40 万年薪在做 Excel 表格,而真正的战略决策,却是由已经不在现场的合伙人在电话里三言两语定下的。这种 「用最贵的人做最基础的事」,本质上是对客户智商的一种温和收割。客户明明为资深合伙人的智慧付费,但实际接触和获得服务的时间却很有限,大量的案头工作、数据收集、访谈记录等基础工作,却是由高薪的初级顾问完成。这种模式,在效率和成本之间形成了微妙的矛盾。

再者,是标准化与个性化的矛盾。我清楚,咨询公司为了效率和质量控制,必然会形成一套标准化的方法论和解决方案。但这套 「模板」,在面对企业千差万别的文化基因、市场环境和发展阶段时,有时会显得水土不服。我曾观察到一些企业,盲目套用大咨询公司的 「成功经验」,结果发现 「橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳」,缺乏对企业独特肌理的 「量身定制」,导致方案同质化,最终效果不尽如人意。

商业世界从未停止进化,管理咨询行业也一样。当我把目光投向当下,我发现一股 「效率革命」 的暗流正在涌动,它颠覆着传统咨询的逻辑,带来了更适配新时代企业的解决方案。

这首先体现在技术赋能上,特别是AI+数据分析的深度应用。

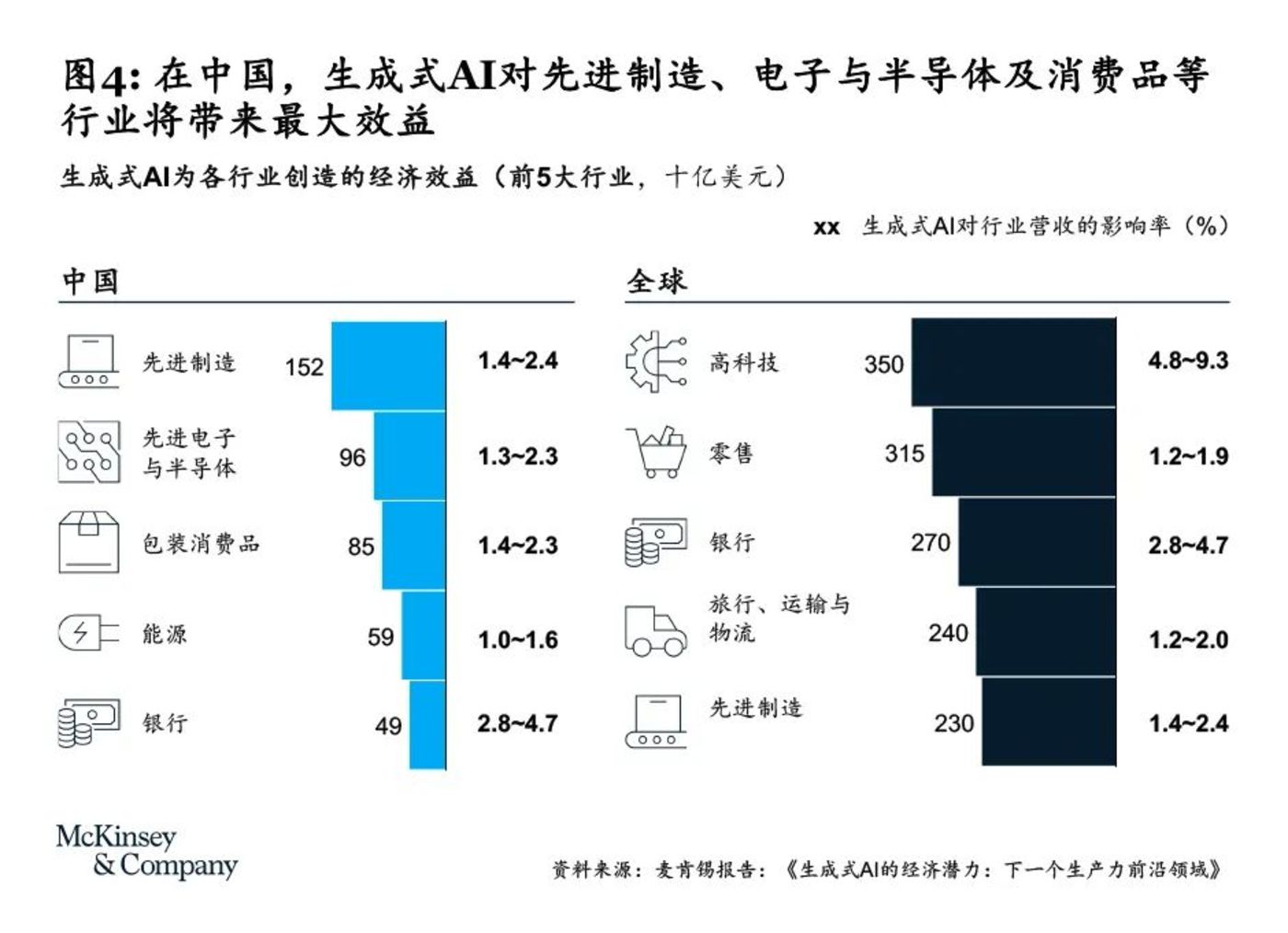

麦肯锡自己的一份调研就显示,73% 的常规分析工作已被 AI 替代。如今,新兴的咨询机构,甚至我正在服务的很多成长型企业,都已经在大量利用 AI、大数据、云计算等技术,大幅缩短诊断周期、提升洞察深度。AI 能够处理庞大的数据集并进行实时分析,帮助企业迅速响应市场变化,自动化流程不仅减少了人为错误,更提高了整体效率。这就像是给咨询师装上了 「超视能力」 和 「超算大脑」,让诊断不再需要大量人力堆砌。

其次,是精准匹配与扁平化服务。我发现,现在越来越多的专家网络平台、独立咨询师联盟和小型精品咨询公司,正在崛起。它们不再是庞大的金字塔,而是更像一个 「特种部队」,实现资深专家直接服务客户,大幅减少了中间层级。这种模式,让客户能直接获得 「头部专家」 的经验和智慧,沟通效率更高,建议更具针对性和落地性。就像一位资深专家,可以在他研究的特定领域,以一人之力胜过一个各行业通用的大团队。

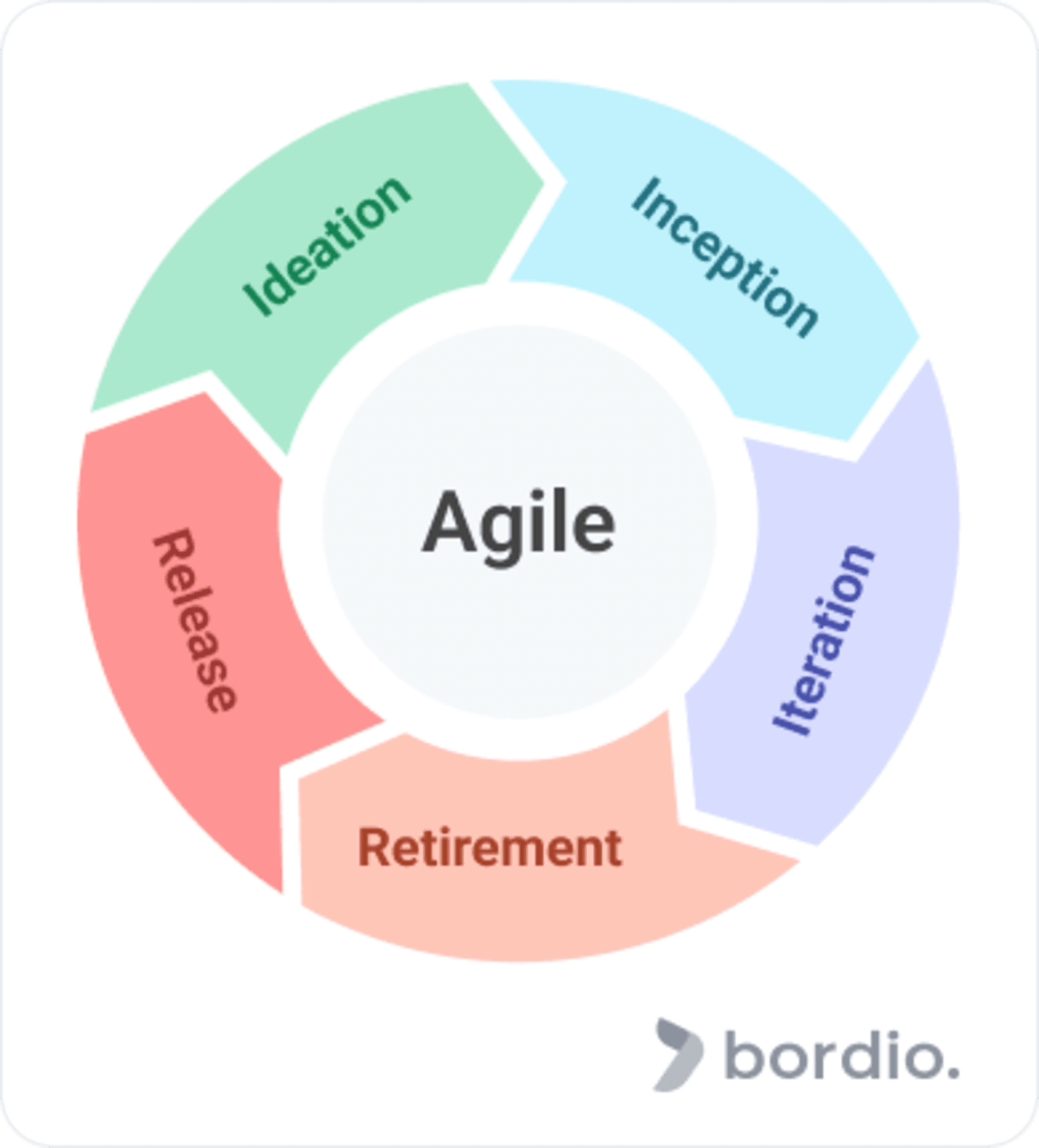

再者,敏捷方法与快速迭代正被引入咨询实践。我一直强调,成长型企业最怕 「慢」 和 「错」。将敏捷开发、精益管理等思路应用于咨询项目,实现小步快跑、快速迭代,能够有效降低试错成本。分阶段、可调整的咨询方案,往往比一次性交付的 「大报告」 更有效,因为它们能根据企业实时反馈和市场变化灵活调整,确保方案的生命力。

最后,也是最关键的一点,在于本土化与组织进化需求的深刻理解。大量的新型管理咨询机构,譬如我自己,深耕中国成长型企业多年,深知它们有着独特的文化基因、管理痛点和人力资源国情。国际大行的理论,有时会水土不服。我看到越来越多本土化的咨询力量,正崛起并致力于解决中国企业从 「人治」 转向 「制度」,从 「小公司」 向 「规模化」 过程中,在组织和人才方面遇到的真实现实挑战。它们更懂中国企业在组织进化道路上的 「血与泪」,完全可能提供更接地气、更易落地的方案。

那么,如何在降低成本的同时,确保甚至提升咨询效果?在我看来,这正是新型管理咨询的核心竞争力。

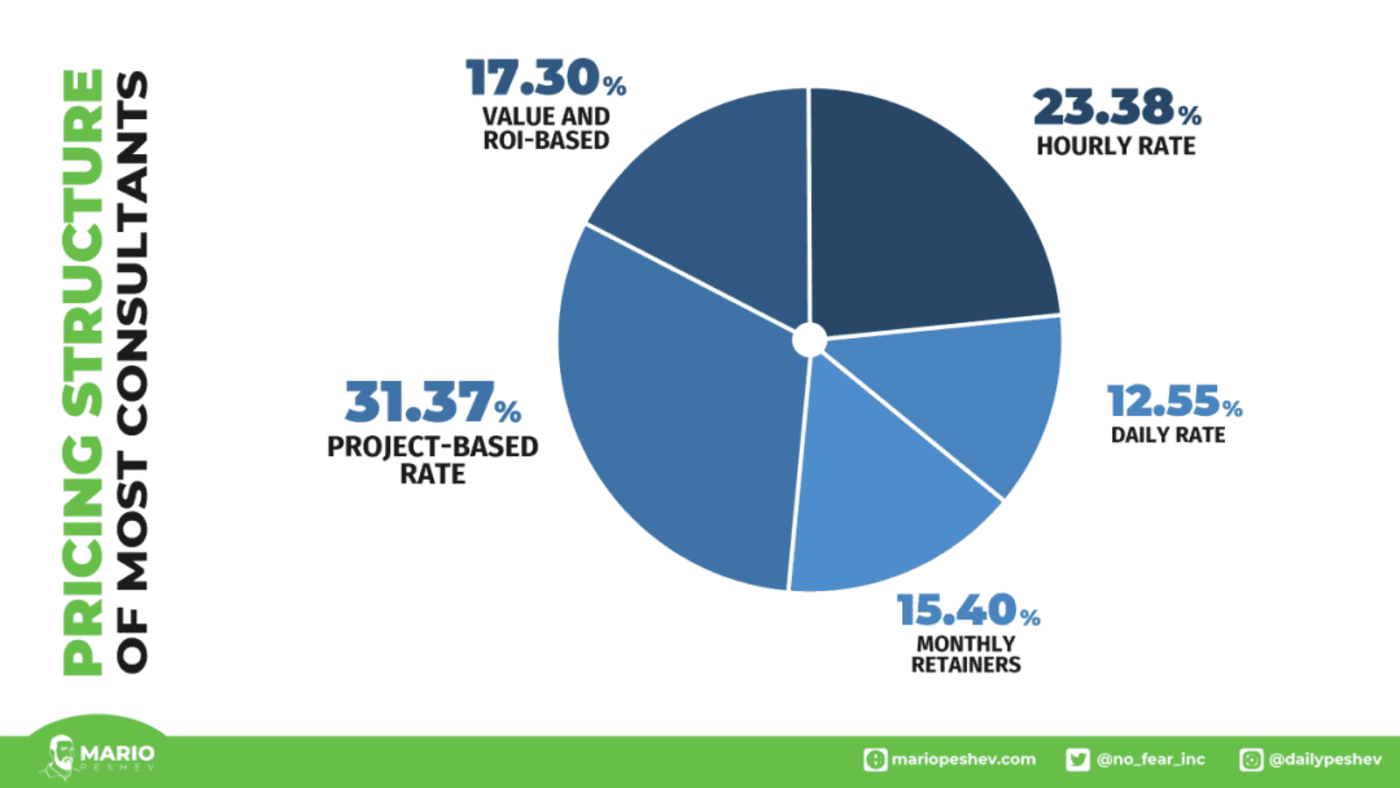

它首先源于成本结构的优化。新型咨询模式通过远程协作、共享办公、更精简的团队、成果导向而非时间导向的收费模式,大幅削减了传统咨询的运营成本、人才金字塔成本和品牌营销成本。不再需要为华丽的办公室和庞大的支持团队买单,而是将资源最大化地投入到 「智慧」 本身。

接着,是价值交付流程的重构。可以推崇 「短平快」 的咨询项目,通过流程再造,实现更聚焦、更直接、更高效的价值交付。不一定过份追求一份 「百科全书式」 的报告,而是直击企业核心痛点,提供可落地、能迅速见效的解决方案。

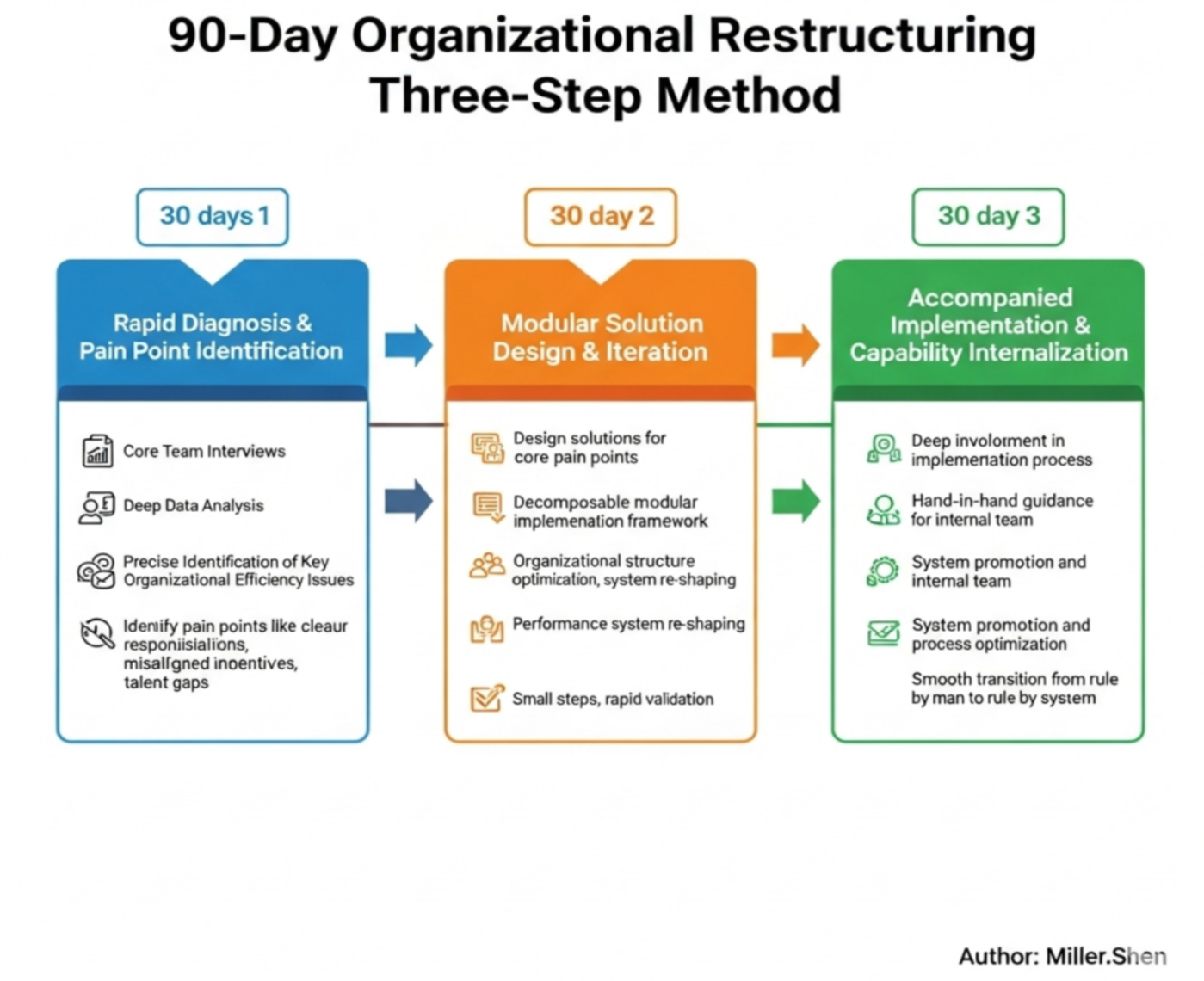

我曾在服务一家快速成长的科技公司时,他们正面临 「人多了管不过来」 的组织痛点。我与团队深入企业内部,通过 「三步走」 的 「90 天组织重构」 方案,帮助他们实现了管理体系的重塑,解决了规模化瓶颈。

1. 第一步,快速诊断与痛点锁定 (30天): 我们不是先拿一套通用问卷,而是快速访谈核心团队、数据分析,像中医望闻问切一样,精准定位组织效能和人力资源的关键 「穴位」 在哪里,比如职责不清、绩效激励错位、人才梯队断层等。

2. 第二步,模块化方案设计与迭代 (30天): 针对识别出的核心痛点,我们不再是写一份厚厚的报告,而是设计出可拆解、可分步实施的模块化解决方案,例如优化组织架构、重塑绩效管理体系、建立人才盘点机制等。这些方案强调 「小步快跑,及时验证」。

3. 第三步,陪伴式落地与能力内化 (30天): 我们不只给方案,更深入参与到落地过程中,手把手指导企业内部团队进行制度宣贯、流程优化、甚至关键岗位的辅导与调整。这种陪伴式的服务,确保了从 「人治」 到 「制度」 的平稳过渡,让企业在短短时间内,就在人才盘点、激励机制、绩效管理等方面取得了显著成效。

这样的实践,让我看到了新型管理咨询的巨大潜力:它并非追求 「百分百的完美」,而是以 「关键的 90% 效果」 达成 「30% 的价格」,实现更高的投入产出比。

在我看来,管理咨询的未来,不只在于顶层的宏大叙事,更在于能深入到企业的 「肌理」,为组织进化提供精准的 「手术刀」,为人才的成长提供 「营养液」。这,正是我作为一名商业观察家和组织与人才进化专家,所致力并能交付的价值。