上一节我们讨论了当上级不喜欢你怎么办,本节我们继续探讨管理中的棘手问题:下属之间起冲突了怎么办?

再次回归此图:

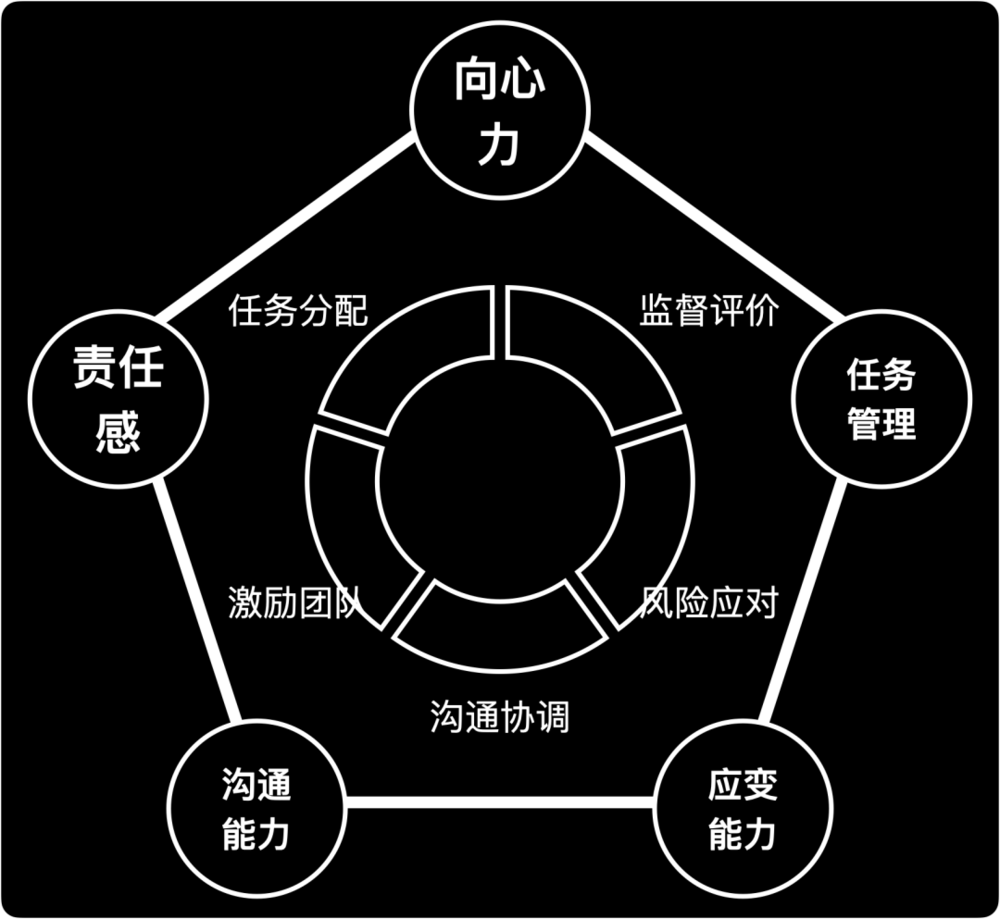

在公司治理框架中,点状问题处理是人治的核心,也是英雄最重要的工作,而经理作为常备英雄,处理冲突属于必备能力,如经理能力模型 (应变能力)所示:

其中不一样的点在于:应变是临时解决,针对的是人;但员工之间一旦起冲突,就会产生裂痕,严重的会连正常对话都难,所以经理需要抚平这种裂痕,这里的重点反而是人,不是事。

冲突根源

如第一章所述:公司场景有两个排序,员工排序的核心是影响力,而影响力之争是一个负和博弈,你多点我就少点,这是一种天然的竞争态势。

而影响力的核心又在于多做有效工作,少做无效工作,所以抢功、甩锅、争夺评价权就会变成员工的日常,这也是冲突发生的根源之一,如以下案例:

项目中,后端负责接口开发,并整理了一份接口说明文档。前端读后发现某处描述有歧义,建议后端修改为更清晰的表述。

然而,后端认为文档已足够清楚,反问:「那你说怎么写,我就按你说的改。」

这让前端感到不满,回道:「文档不是只给我看的,我只是提个建议,怎么搞得像我在找茬?你要是真觉得没问题,那就不用改了。」

最终,讨论不欢而散,问题也没有解决。

这是一个很小的事件,甚至都不能被称为问题,但这类小小的事件却可能导致大大的隔阂!

而你真要细思,又会发现,这是一个非常复杂的问题,同时涉及两大根源问题:

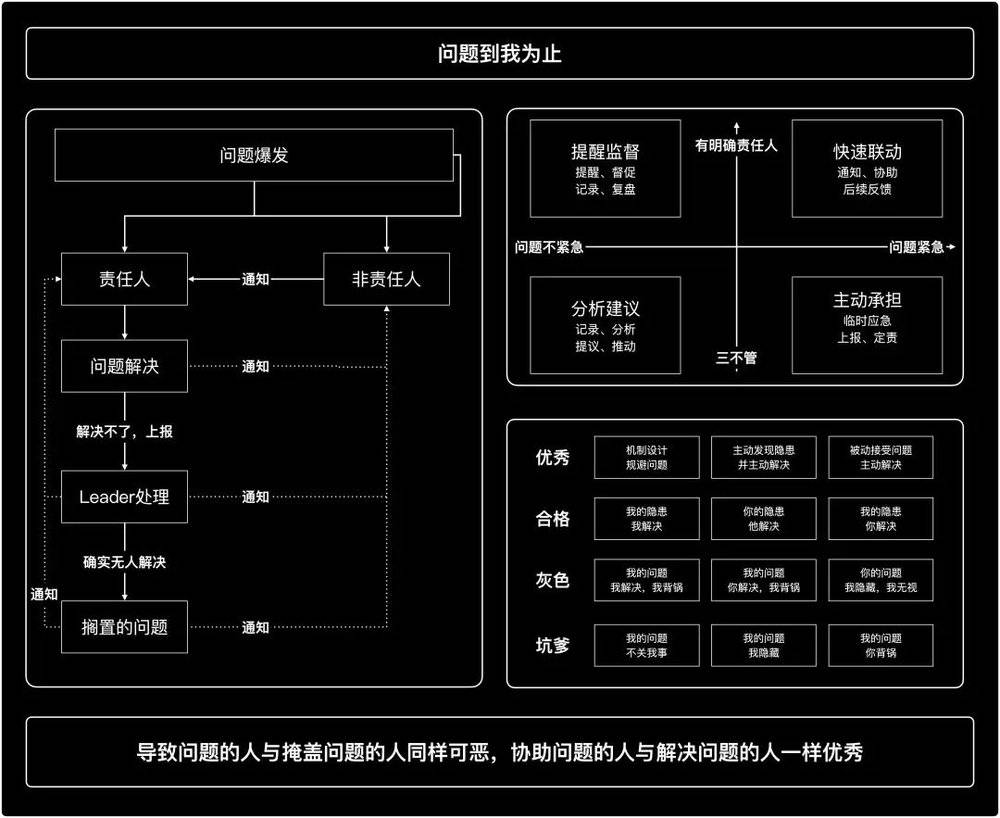

1. 信息通道阻塞,因为这个问题太小了,很可能只会在两个员工之间传播,于是上级难以发现这个信息,即问题被隐藏了;

2. 评价失效,这个问题的本质是评价失效的问题,整个事情没有公允的评价方式。

回归公司治理框架,如果是人治的做法,很可能是各打五十大板,然后一起吃个饭、喝个酒,经理吃亏买单,把这个事糊弄过去。

法治的做法就比较麻烦了,要建立完整的评价体系,就这个场景来说,错的人是前端,为什么呢?

因为这里的前端对后端没有评价的权限:

第一是没有评价的权限,第二是没有评价的标准(专业),那么这个事情一开始就一定会是一场口水战。

正确的做法是向双方的 Leader 反馈,建议更高层 Leader 站在全局考虑类似问题如何处理。

因为上述小问题真的不小,在表面上看是前端与后端的问题,其实是上下游工作交付的问题。

如果上游交付标准极差,老是让下游吃闷亏,兜底、背锅,那么一来是效率高不了,二来是没有标准约束,大家的能力也提高不了,就永远是草台班子了!

所以,人治方面除了请客吃饭外,还得倡导文化价值观,让大家将暴露问题作为建设团队的一种方式,而不是上纲上线。

好逸恶劳,天性也

我们再从任务有效性角度看看这次前后端之争。

首先,前端去找后端提建议,其实是其权衡利弊的结果,权衡的点是后端造成了他额外的工作量,也就是说后端导致了前端的无效工作量。

但后端拒绝了前端的建议,因为这会加大他的工作量。

随后,前端很快就放弃了与后端的进一步交涉,原因是他为了双方长期的合作氛围,而放弃了短暂的输赢;并且可能他并不认为后端会妥协,这种争吵没有意义。

但从全局来看,如果后端真的文档质量有问题,会导致全局效率低下,所以团队应该作为更高层面角色出现,为了让团队整体效率更高,至少需要解决争议。

而这个问题出现的本质是信息不对称导致的前后端互相不理解。

但从改变的结果来说,团队难以短时间拉齐彼此的专业认知,所以除了呼唤文化价值观,更好的做法是:从边际量考虑问题。

举个例子:设定一个规则,如果后端做文档优化只需要 10 分钟,那么后端就需要优化。因为前端在不理解文档的情况下产生的误解或者沟通成本,一定会大于这个数。

在规则完善的情况下,上游要尊重下游的建议,在这里,从管理的层角度应该要维护能够发生囚徒困境的场景,让双方出现互相伤害、斗而不破、互相促进的场景。

这里的核心文化宣导是鼓励暴露问题,因为只有暴露出来的问题才会得到解决,很多时候大家认为的小问题,其实很复杂。

管理不确定性

至此,相信各位对冲突的本质会有更为深刻的了解,也会深刻地了解到,人治简单而法治难的关键。

站在员工角度,工作可分为两类:确定性任务与不确定性任务。

确定性任务即目标明确,标准清晰,过程可以量化或用固定流程完成的任务。

比如生产线工人、客服人员、行政岗位等。业内大概数据是:

1. 制造业:70%~80% 的工作是确定性的 (例如装配、检查、包装);

2. 客服中心:90% 以上的工作是确定性的 (基于响应时间、解决率等指标);

3. 技术开发:50% 左右的工作是确定性的 (如代码提交量、bug 修复量)。

不确定性任务即涉及创意、决策或需要在灰色地带处理问题,难以直接量化或拥有明确标准的任务。

比如项目经理、产品经理、研发人员、高管等:

1. 产品创意:80% 以上的任务是不确定性的 (如创意方案的优劣);

2. 咨询行业:60%~70% 的任务是不确定性的 (如战略建议的有效性);

3. 高管层:90% 以上是灰色地带任务 (如协调资源、制定战略决策)。

不确定性任务的好坏很难评价,这极大依赖于经验与专业性,也直接导致了两个结果:

1. 对不确定性任务的处理能力,体现了一个公司的管理人员素质高低;

2. 对不确定性任务的评价能力,体现了一个公司管理水平的高低;

所以,管理的价值也就在此:管理更多是在管理不确定性,也就是在不确定性中尽量提出客观的评价。

另一方面,这也引发了两个现象:

1. 岗位工作要求的不确定性越高,其公司定价越高;

2. 不确定性越高的岗位,其对忠诚度的要求越高。

这里再次回归人治法治框架,以及强调经理的责任感与应变能力的原因。

责任感是解决问题的基础,应变能力是解决问题的结果。在人治较好的团队,就算没有机制,一旦问题爆发,也会由于团队有几个 「英雄」 而被很快消灭。

所以,公司管理者素质较高,那么他们处理不确定性的能力就强。

但根源问题不被处理,点状问题就会不停爆发,结果就是英雄数量不足,那么就只能消耗英雄潜力,但英雄也有疲惫的时候,这个时候就需要使用机制的方法去解决,如图所述:

在 「法治」 较好的团队,所有的不可确定性任务都应该被归类定义,做了有什么好处,不做有什么坏处,之前没遇到过的如何处理,都应该被清晰定义。

只要处理策略定义清晰,就算没有英雄,团队的不可确定性任务也会被极大收割。

不可确定性的降低,意味着评价权的减少,评价权的减少,意味着这个公司的管理精细化程度越高,那么其管理问题会越少!

最后,我们聊聊具体如何处理冲突。

冲突处理

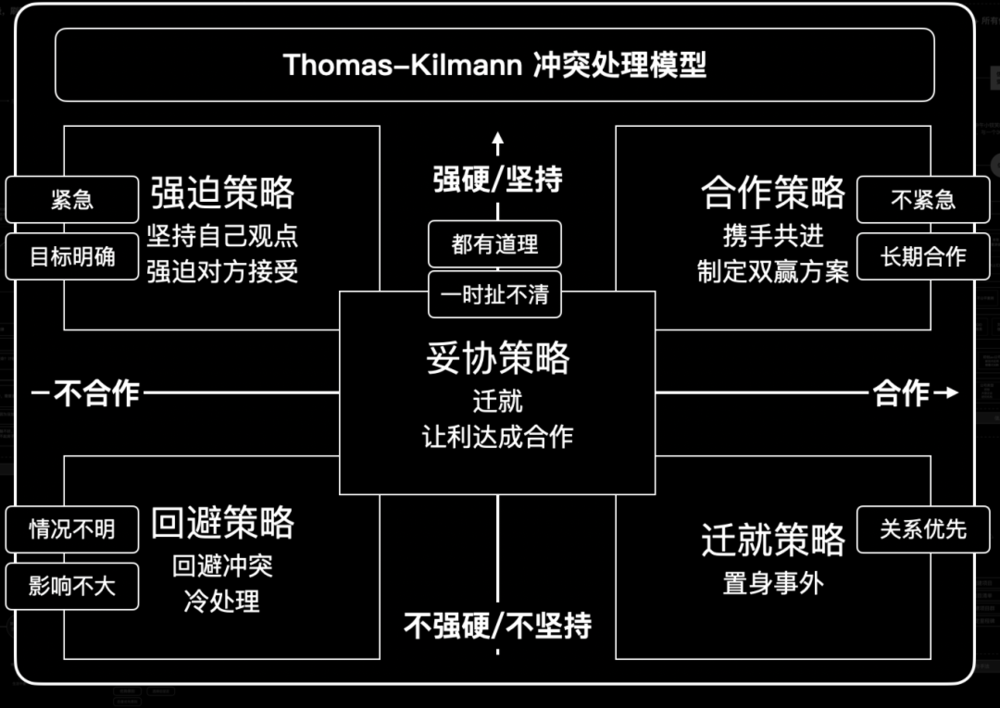

在第二节经理的五件事中,我们已经对冲突处理做了概要设计。但那更多是对事的框架,我们这里聊聊对人的框架:

冲突处理的核心要着眼于权责利模型,谁担责、谁疼帮谁,而不是谁大声帮谁:

1. 在事件紧急且目标明确的基础下,谁对事件结果负责帮谁,关注事件本身,不关注人;

2. 在情况不明,并且事情很小的基础下,展开冷处理、和稀泥的方式,关注人际关系不关注具体事件;

3. 面对上下游问题,本着谁有理帮谁,但最终要回归谁擦屁股、谁吃亏帮谁的逻辑;

4. 在都有道理,事情也不紧急的情况下,开展复盘大会,就事论事培养团队复盘文化;

……

其实所有的冲突处理都要先思考:是资源争夺?任务分配不公?还是个人价值观差异?不同类型的冲突需要不同的处理方式。

如果是对任务目标的分歧,可以通过重新明确目标解决;如果是对人际关系的不满,则需要更多的情感调解。

在处理艺术方面,要避免直接说 「谁对谁错」,而是专注于事实和客观问题。要问发生了什么,而不是你为什么这么做。

所有的问题都是结构导致的,具体的事件是结构下的必然产物,平和对待即可。最后再根据团队角色给出一些处理技巧:

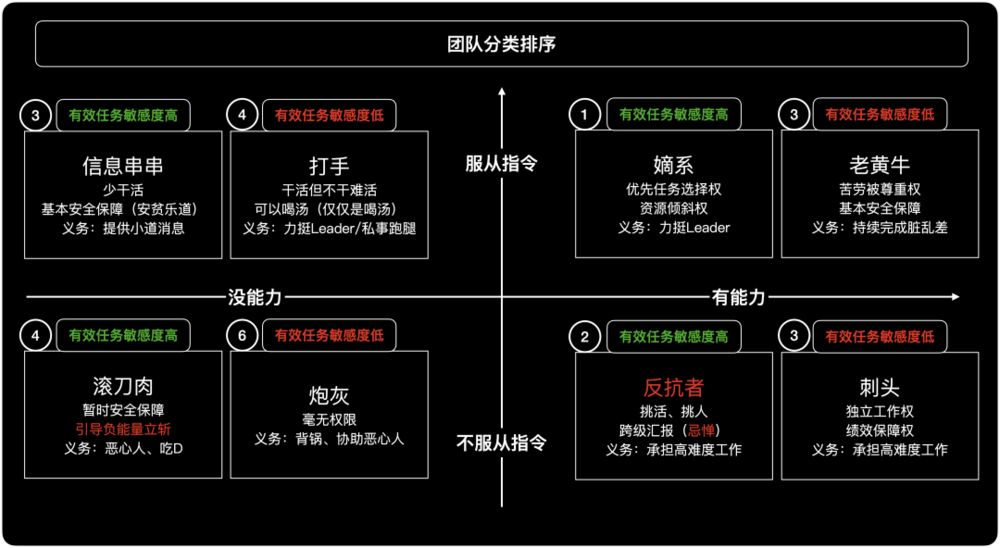

只要是冲突,在相对公平的情况下,倾向性排序是:

1. 嫡系;

2. 老黄牛;

3. 反抗者;

4. 信息串串;

5. 刺头;

6. 打手;

7. 滚刀肉;

8. 炮灰。

这里有两个技巧点:

1. 在相对公平的情况下就牺牲滚刀肉与炮灰;

2. 在不方便出面的情况下,让嫡系与打手出面做主持人;

结语

处理冲突的核心,不在于解决具体的事,而在于管理好人心。和谐的关系是向心力的重点,以下是一些技巧:

1. 谁担责,谁重要:关注最终需要负责结果的人,对其给予资源和支持,帮助其迅速平息矛盾;

2. 情绪先行,缓解紧张:对冲突中的情绪变化保持敏感,优先处理情绪问题,避免让冲突升级为个人对立;

3. 平衡利益,修复关系:找到平衡点,确保冲突双方都感受到公平,这种公平可能是一次倾听、一句认可,甚至是一个机制承诺;

4. 文化价值观导向:倡导 「暴露问题是建设团队」 的正向价值观,鼓励员工以开放的心态看待矛盾,而非将其视为破坏关系的危险信号。

冲突表面上是人与人之间的误解,深层含义是评价权与影响力的争夺,而非任务本身的不可调和。

冲突是团队成长中的必经之路。通过正确的处理方式,将冲突中暴露的问题转化为学习和改进的契机,你的团队关系将进入一个问题关系。

而保障稳态关系,也就是团队中排序的稳定性,大家就不会频繁地争权夺利了。

本文来自微信公众号:叶小钗,作者:叶小钗