近日,周口市第六人民医院妇产科的邵医生自杀身故。

随着这起悲剧的发生,事情背后的情况被公之于众:邵医生是资深妇产科医生,她自杀主要因遭受三个患者家属的网络暴力。一时间舆论哗然。

医患矛盾为何发展到如此地步?

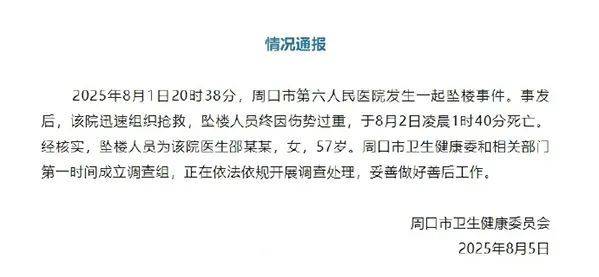

周口市卫生健康委员会情况通报

三起纠纷医疗分析

从已知情况看,在这三起医患纠纷中,邵医生及其团队处理并无问题,而三个患者家庭的诉求明显不合理,超出应有的维权范畴。

先看第一例,羊水栓塞患者。

临床上,各种栓塞都难处理,羊水栓塞尤为麻烦。它并非堵死关键血管,而是羊水物质进入血液循环引发复杂系统性反应,与过敏有关但又不完全是,症状包括难以控制的出血和心跳呼吸停止,发病迅速,是产科最严重急症之一,在发达国家也是产妇主要死亡因素。

这一急症预防困难,虽然已知不少高危因素,但依然存在诸多不确定性。比如并非所有人羊水进入血液循环都会引发严重后果,研究人员尚未发现这现象背后的决定性因素。

此外,其死亡率根据统计口径不同,从 30% 到逾 80% 不等,保证产妇与婴儿安全绝非易事。抢救这种高死亡率疾病,除需医生尽心尽力之外,还看运气,切除子宫是抢救措施之一。邵医生成功抢救患者,无疑是十分尽责的,而家属却因子宫未保住而指责医生,实则对医学缺乏基本了解,而且抢救中他们也都同意了切除子宫方案,事后反悔,极为无赖。

再看第二例,三胎且胎儿较大患者。

患者三胎且胎儿较大,医生建议剖腹产,患者与家属拒绝并签知情同意书,最终子宫破裂,胎儿窒息死亡,产妇经抢救保住生命。

多胎产妇面对巨大儿有很多额外风险,这是妇产科基本知识。事发前医院已告知相关风险,但是患者及其家属仍选择了冒险,那么邵医生和团队就无责任,毕竟这是患者一家的选择。

再看最后一例,婴儿突发疾病。

当时产妇生产一切顺利,但孩子出生两天后,突然因缺氧导致皮肤青紫,医院发现后及时抢救,最终治愈出院。两年后,孩子被确诊为脑瘫。家属未做任何医疗鉴定,就认定是医生失误。

客观来看,缺氧并非导致脑瘫的唯一因素,可能是某些先天性因素导致婴儿早期窒息症状。这可在医学上讨论,在没有证据的情况下对医院进行攻击,显然是缺乏道理的。

其中一名患者的抖音账号

患者家属不合理诉求背后的动机

可能因为我国产妇死亡率低,以至于有部分人形成了一种脱离现实的认知,认为当下生孩子安全性近乎百分之百——这是错误的!

虽然现在产科技术进步,产妇死亡率极低,但羊水栓塞等产科急症仍会发生,且因高龄产妇、多胎产妇增多,某些产科并发症概率并不低。

错误的认知导致产科成为医患矛盾高发科室,不得不说是一种悲哀;而对医学能力缺乏正确认识易陷入 「医学无所不能,出了问题都是医生的责任」「医学没什么用,还不如不去医院」 这类极端观念,指望每个人都能超越这种二极管思维显然又不现实。

而这三起医患矛盾中,患者家属要求如此不合理,笔者猜测,患者与家属并非不知,只是希望通过舆论压力获得大额赔偿。

在不少医疗事故鉴定中,有时医院无明显责任,但司法机构仍会判定医院少量赔偿,本意出于人道主义,但在当下环境,这种举措是否利于缓和医患矛盾值得思考。最起码在这些事件中,家属们试图利用网络暴力获取不当赔偿,这肯定不是医患矛盾应有的解决方案。

网络暴力处置困境

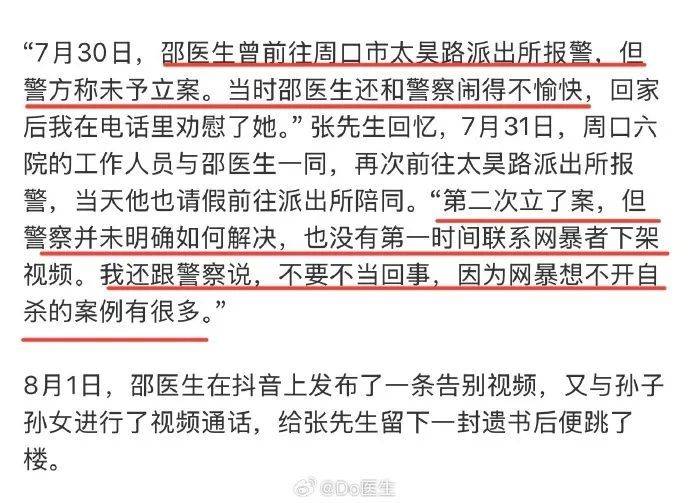

网络暴力致人死亡,确实是巨大的悲剧,很多批评指向当地公安机关:邵医生和家人事发前已报警,为何没有妥善处置?

媒体报道截图

处理网络暴力确实不是容易的事,很多时候连施暴者的身份都难以找到。但此次与邵医生有矛盾的患者家庭明确,且暴力行为不限于网上,还有线下行为,处理难度降低。不过,若在悲剧酿成前处理,舆论可能就与现在截然不同了,说不定会指责医生、医院以权势压人。毕竟当下舆论场上关于医患矛盾的讨论易滑向极端,很多评论轻视科普,易受情绪驱动,与事实无关;也有众多 「1450」 之流暗中搅混水,借由谣言等将矛头导向医院乃至执法者。

然而,事情难做,不代表可以因此无所作为。

不能指望舆论完全理智、清朗,但至少也要保护好被舆论中伤的无辜之人。在此番事件和类似事件中,医院作为管理方,毫无疑问有很多改进空间。

比如,应关注当事医生的心理健康问题。

医生行业压力高,即使无医患矛盾,医护人员工作强度也易导致精神健康问题。近年来医务人员自杀原因多样,并非只有医患矛盾。医院应建设心理健康团队保护医务人员,若此前给予邵医生及时的心理辅导帮助,悲剧或许就不会发生。

当然,落实有难度。我国大量大医院没有专门的心理咨询与精神健康科室;很多医务工作者也排斥接受精神心理健康咨询,对于这点,据笔者观察,老一辈医生依从性差,年轻一辈情况稍好;很多大公司设立了心理咨询部门,但员工反馈并不好,因为咨询结果可能成为考评绩效依据或人事斗争工具,医生情况类似。因此,设立维护医护人员心理健康的机构,恐怕需要一定的行政强制力。

再就是法律与安保问题。

在这方面,我国大部分医院做的着实差点意思。美国大型医疗集团有庞大的法律部门应对各种情况,我国医院虽基本也都有法律顾问,但难以和美国媲美。

当然,这不是鼓励完全学习美国,只是至少在这类网络暴力事件中,当事实已如此明确、患者家庭的行为已明显逾越法律的边界,法律团队此时就不宜再默不作声。现实来看,法律的沉默只会 「怂恿」 更多人进行医闹——闹成了有钱,失败了没事,这不是在变相鼓励?

我国医院的法律与安保不足的问题,资金和意识是一方面,另一方面也取决于医院是否把医生当自己人。面对一时难以解决的医患矛盾,部分医院会选择切割策略,不保护当事医护人员。这种利己选择,显然对医护人员不公平。

此外还有公关问题。

平心而论,当下社会舆论环境复杂,各行业公关都不好搞。某些医院宣传水平不错,舌灿莲花;但面对公关危机时,往往手足无措。面对网络暴力,尤其是当下存在网络暴力团队专业化、明码标价的情况,如果医院没有相应的团队去 「接招拆招」,个人能力有限且脆弱,而且,善良认真的人更易被舆论伤害。

医院需适应时代变化,保护医院的核心资产——医护人员,比起精通 「捂盖子」 模式,更应成为医护人员的 「盾」 与 「矛」。

每次谈网络暴力问题,都离不开平台。此类问题不是第一次也不会是最后一次发生。互联网自由不应是全由自己情绪、肆意伤害他人的自由,网络不应成为法外之地。几条整改意见无法改变困境,这方面或许需要系统性的强制规定。

结语

医患关系复杂,不应幻想只要怎样就能万事大吉,但也不应放纵暴力伤害无辜之人。如今悲剧已经发生,但仍有众多网友关注后续发展。

若违法乱纪者没有获得应有的法律惩处,恐怕只会让更多医护人员陷于险境;若实施网络暴力者无需为自己的行为付出代价,最终所有人都可能成为受害者。

本文来自微信公众号:底线思维,作者:北方朔风