在日本,《萤火虫之墓》 常被视为一种共同记忆的符号。

1989 年 8 月 11 日,这部电影在院线上映三个月后,首次登上日本电视台 「金曜ロードショー」,收视率达到 20.9%。

自此以后,日本电视台多次选择在 8 月 15 日 (日本称 「终战日」,即日本无条件投降日)前后播放这部电影,使之逐渐成为日本人反思战争、纪念和平的文化符号。在一些日本文化研究中,它甚至被称为国民级的战后记忆触发器。

然而,这种效力正在消散。

2025 年是日本战败 80 周年,《萤火虫之墓》 在时隔七年后重回电视荧屏。但许多观众已不再通过清太一家的悲惨遭遇反思战争,而是将悲剧的责任归咎于一个少年的任性。

这种转向,令人不安。

「1945 年 9 月 21 日……就在那一天,我死去了。」

14 岁的清太在神户车站被人发现时,身上唯一的遗物,是那只破旧的糖果盒——装着妹妹的骨灰。人们草草收殓了清太的尸体。那只糖果盒,被遗弃在路边。

《萤火虫之墓》 的故事,就从清太的灵魂视角开始。

《萤火虫之墓》 的故事并不复杂,讲述的就是战争撕裂家庭的故事。

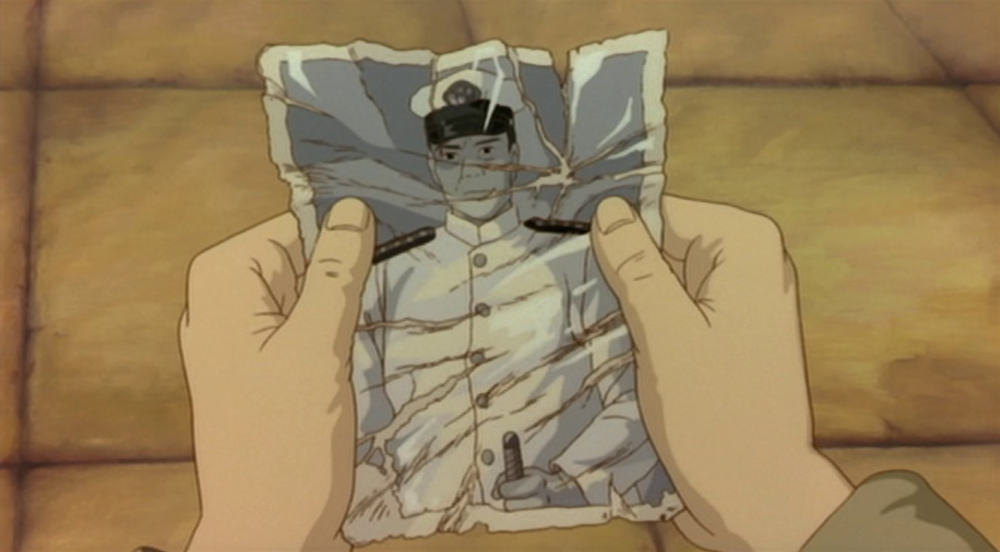

在设定中,清太来自一个标准的军国主义家庭。父亲是摩耶号上的海军大尉,母亲则是出身富裕的家庭主妇。

因为战争,父亲阵亡于莱特湾,母亲则死于盟军对日本的战略轰炸。

家破人亡之后,清太带着唯一的亲人妹妹寄宿到了叔母家,但因为叔母的恶劣对待 (给兄妹俩喝稀汤,自己家人吃稠的,且冷言冷语) 和妹妹的营养不良,他决定带着妹妹出去独立生活,最终随着妹妹的死亡,他也失去了继续活下去的信念。

《萤火虫之墓》 就通过这样的故事,讲述了二战末期日本那动荡而混乱的社会图景下人的悲惨境遇,对于了解日本侵略史的人来说,这就是军国主义发动战争后的恶果。

在日本社交媒体里,很多人都分享了许多年前初看 《萤火虫之墓》 的感受,其中的关键情绪就是战争真可怕、清太一家真可怜、叔母好冷血 (网络习惯称为西宫阿姨)。

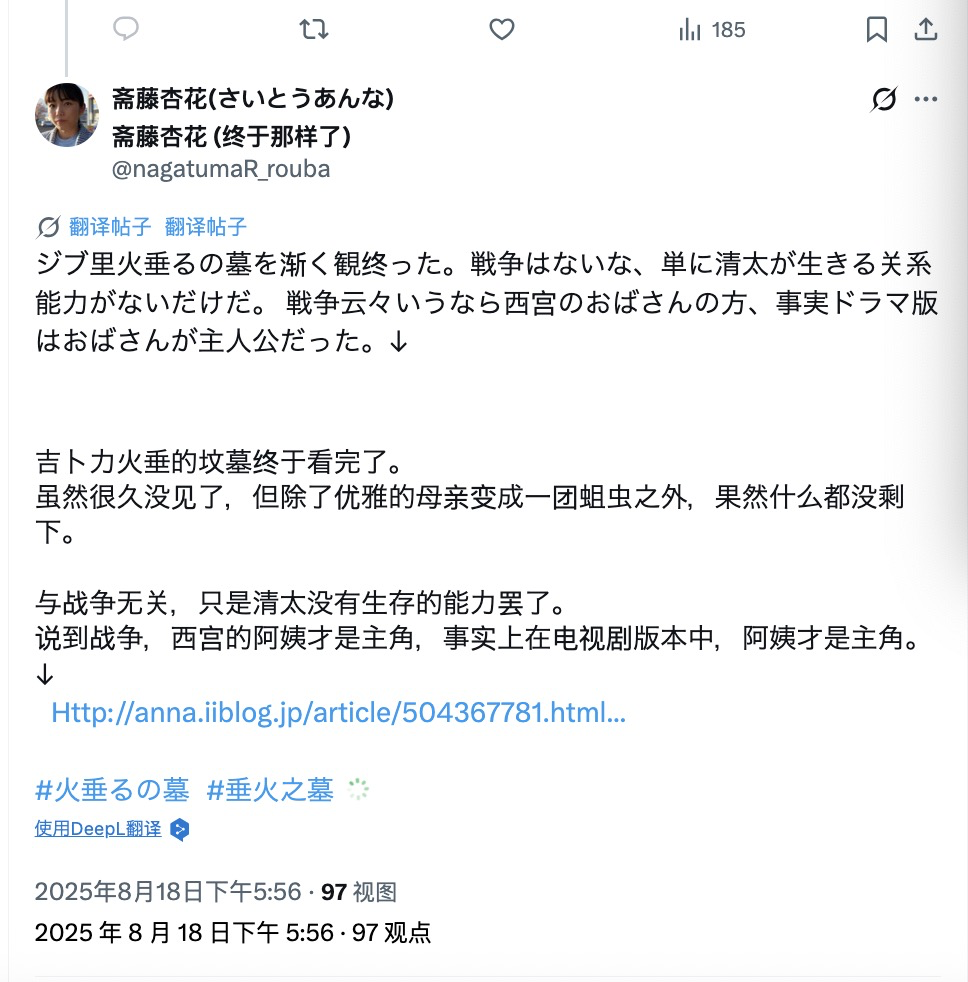

但现在,一种名为 「西宫阿姨同情论」 的观点开始流行,简单来说就是清太是垃圾,在战火中艰难拉扯一家的叔母,才是大好人。

提出清太垃圾论的人,主要的理由有 2 个:

一、清太没礼貌。

在支持者看来,虽然清太带着妹妹来的时候,带上了家庭仅剩的食物,虽然西宫阿姨在吃饭这件事上区别对待,但考虑到正在照顾他们,清太不应该展现出生气的态度,甚至是不说谢谢。

二、清太太自我了。

批评者认为,14 岁的清太和他 4 岁的妹妹寄宿在西宫阿姨家时既没工作,也没为国家出力,少吃点饭是正常的。

但清太却因为这种不工作而赌气,离开大人的庇护,最终跟妹妹一起殒命,可以说他们一家都是被清太害死的。

清太垃圾论的主要支持者主要是年轻群体。

他们认为西宫阿姨在那样艰难的时局中,还能照顾亲戚就已经很了不起了,换做自己也不能做出更高尚的选择。

一言蔽之,就是年少不识西宫姨,而立方知真亲戚,阿姨何时负清太,都是清太太垃圾。

这种观点与年长一代的同情心态形成鲜明对比,于是一场关于清太与西宫阿姨孰是孰非的讨论,在 《萤火虫之墓》 相关词条下持续发酵。

当 《萤火虫之墓》 被简化为一场荒诞的家庭伦理剧,清太被重新解读为任性少年而非战争受害者时,不仅消解了原作试图传达的历史警示,更意味着公众的情感正在从对战争残酷的反思,滑向对个体责任的孤立苛责。

它折射出了更深层日本社会心态的变化:

一种认为 「弱者有罪」 的冷酷逻辑,正悄然成为新的现实。

「和西宫阿姨一样,我也没有余力帮助别人,所以理解她的做法」。

弥漫在日本社交媒体的流行言论背后,与其说是抨击清太,不如说是恐弱心态的外显。

如果你有留意这两年的日本新闻,能感受到正在出现越来越多,视残障人士、老年人、低收入者以及外来劳工,视为社会负担和问题的露骨言论。

2016 年,26 岁的植松圣袭击了日本神奈川县相模原市一家智障人士设施,造成 19 名残疾人死亡,27 人受伤。根据日本警察厅的说法,该起事件是二战以后日本最惨重的大规模屠杀事件。

谈及犯案原因,凶手说这是为了把社会从照顾残疾人困境中拯救出来。多年以后接受采访的时候,他仍然坚持这种这观点。

今天,虽然植松圣已经被判处死刑 5 年,但他在一些日本极端用户心中已经成了某种殉道者的存在。

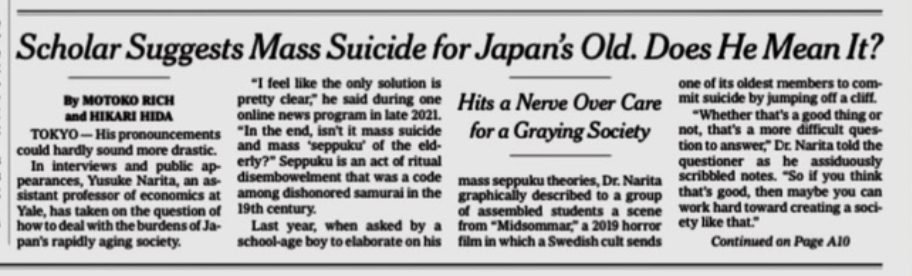

最具代表性的厌老言论,绝对来自耶鲁大学日裔助理教授成田悠辅。

他在 2019 年和 2021 年,至少两次在互联网上发表了类似 「解决老龄化的唯一办法就是老年人集体切腹」 的言论。

这种残酷的建议,顺利让他登上了各国新闻头条,也让他备受批评,尽管他事后辩称这种说法只是一种比喻,但日本一些激进的年轻人,还是认为他道出了自己的心声,这和此前老害 (字面意思是年老的祸害,常在 SNS 上用于攻击老人)的说法同根同源。

同时针对福利政策的攻击也变得愈发激烈。

2013 年至 2015 年期间,日本政府以 「通货紧缩导致物价下降」 为由,将针对低收入者的生活补助中食费、电费等生活费用的基准额最高下调。根据朝日新闻社论的说法,累计削减约 670 亿日元。

在日本多位评论员看来,这次削减低收入者保障是政客出于对民意的判断:

虽然 2012 年的数据显示,不正当领取金额仅占补助总额的 0.5%,但当时电视节目和媒体,出于流量考量而频繁宣传 「不正领取」 现象,引发了广泛的恨意。

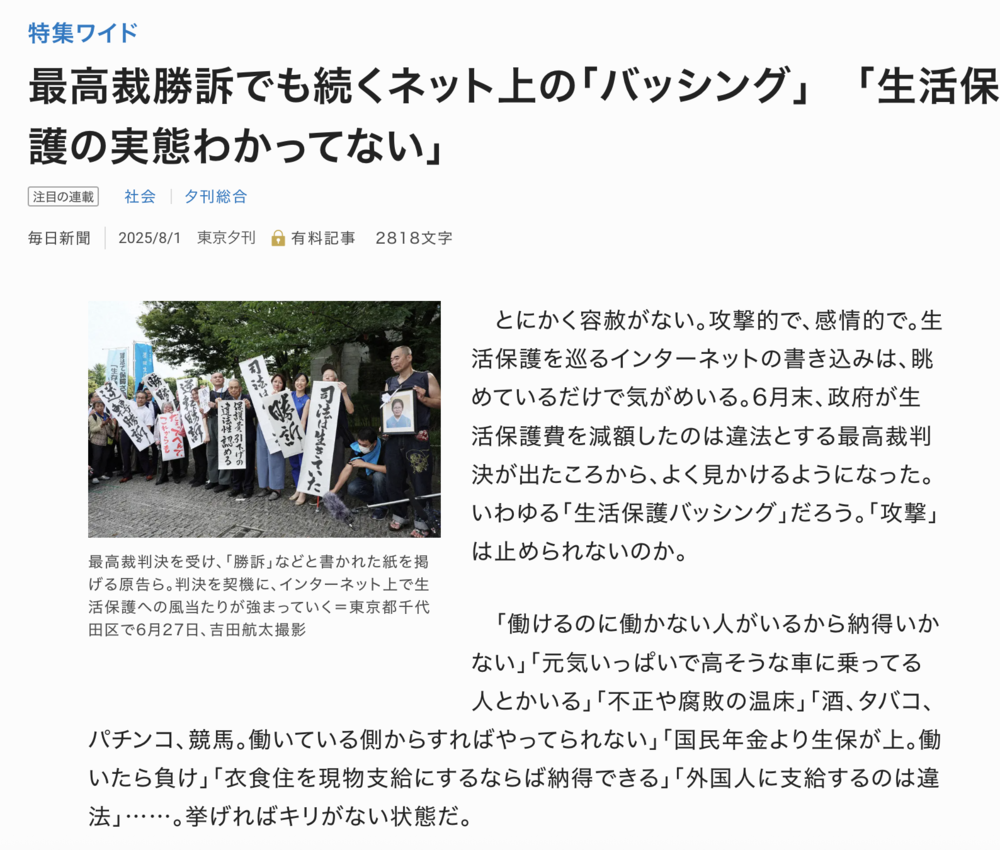

但这件事所造成的影响巨大,以至于日本最高法院于 2025 年 6 月 27 日,首次认定政府下调最低生活补助标准违法,但人们仍在攻击福利制度与弱势群体的懒惰。

与此同时,一场针对外国人的敌意迹象也正在出现。

基于少数特殊案例和假新闻,日本社交媒体里流传着外国人被过度优待,以及是扰乱日本治安罪魁祸首的言论。

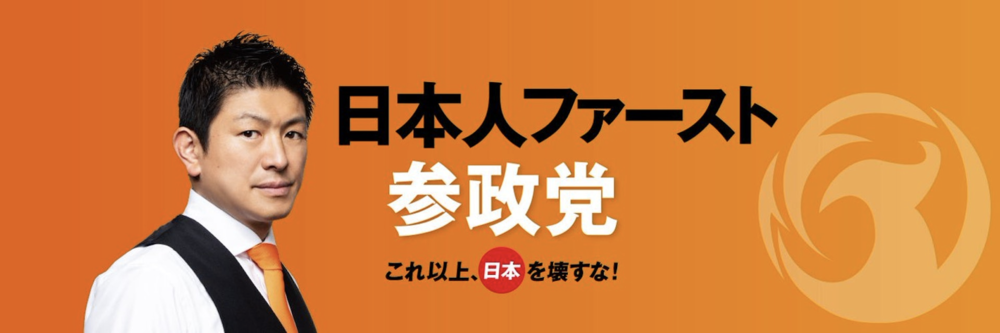

在 2025 年众议院选举中,这种不满和敌意直接影响了选举结果,最大的赢家就是高呼 「日本优先」 的保守派政党参政党,他们在参议院席位从 1 席飙升至 15 席。

这种把问题归结于弱者的心态,是失去 30 年后,经济长期阴郁的必然结果。

泡沫经济破灭之后,日本传统的集体主义伦理与终身雇佣制度一起动摇。小泉政府为了应对财政赤字、长期停滞和社会怨气,在 2000 年代初推动了一系列新自由主义改革。

一方面,他以结构改革为名,推进市场化、削减公共支出;另一方面,开始强调自我努力的概念,随着这种自己责任论的扩散,贫困、失业与不稳定就业逐渐被解释为个人不努力的结果,社会困境在舆情中也开始被转嫁到个体身上。

这样巨大的变动对日本人的精神冲击是很大的,在 《00 年代的想象力》 中,作者宇也常宽这样写道:

「泡沫经济的崩溃摧毁了经济繁荣,冷战的终结湮灭了宏大叙事...90 年代人们对世界的认识从不自由却温暖的世界,变成了自由却冰冷难懂的世界... 但到了 21 世纪,小泉纯一郎实施的一系列改革,使得幸存感的心态被整个社会接受,即社会不会为我们做什么,我们要在这个前提下活下去。」

然而,二十多年过去,现实数据清晰地表明,即便大多数人竭尽所能,仍有超过一半的家庭自觉生活拮据。

根据日本厚生省 7 月 4 日发布的一项报告,2024 年日本社会中超过一半的家庭处于生活拮据的状态,其中育儿家庭尤为严重。与此同时,单人家庭数量创新高,而有子女的家庭比例创下历史新低。

这项报告说明日本社会正面临双重压力,一方面,人们面对生活成本高企的经济问题,感受到切实的生存焦虑;另一方面,家庭结构的变化加剧了单人家庭的孤立感与脆弱感。

而社会学研究表明,在经济困顿、阶层固化、资源分配紧张的环境中,群体更容易将怨恨与焦虑投射到社会中最无力反抗的群体身上,从而形成弱者歧视的普遍心态。

攻击弱者的心态和攻击清太的说辞,在这样的时代里形成了一种令人恐惧的对仗。

他们对于失落的人来说是安慰剂,在巨大的不确定性和压力之下,通过告诉自己清太是自作自受,来告诉自己只要懂事、努力,就不会在这个时代沦落到 《萤火虫之墓》 的田地。

但遗憾的是,就像 《萤火虫之墓》 里清太和西宫阿姨都是受害者一样,经济结构性问题和社会不平等,并不会因为个人的懂事和努力而消失。

为什么日本这样的转变和我们有关?

因为恐弱与排外的同构叙事,不仅是经济焦虑的社会出口,更是日本历史修正主义的好兄弟;前者塑造敌意对象,后者为其提供叙事合法性,两者互相豢养,试图凝聚认同,也带来与周边国家的必然摩擦。

如果你不相信这种叙事的效力,那么你看看刚刚拿下大量席位的参政党的野心就知道了,他们党派的可不只是强调限制移民、削减外籍人士福利以及重回传统日本价值观。

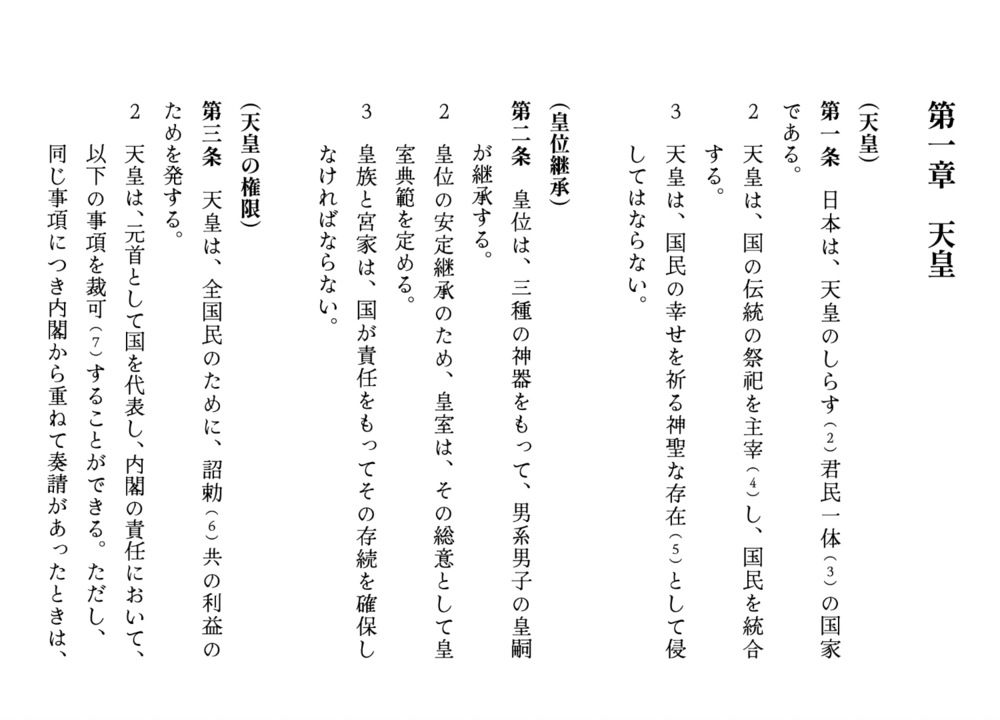

看看他们在 《新日本国宪法 (构想案)》 中提到的 「天皇主权说」 和 「强调教育敕语、天皇诏敕」 的教育改革... 这些带有强烈的 1945 年前,昭和军国主义色彩的政治议程,就足够令人担忧了。

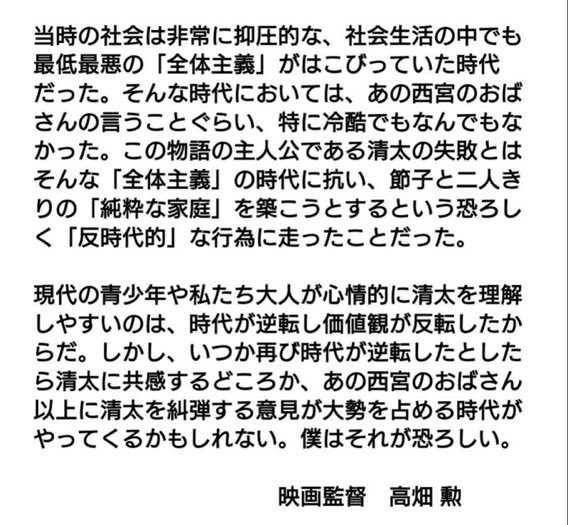

想到这,你就能理解 《萤火虫之墓》 导演高畑勋的担忧了:

「... 当时的社会极为压抑,而在社会生活中最为糟糕的 「集体主义」 正弥漫其间。在那样的时代里,西宫阿姨所说的话,既不算特别冷酷,也不算特别过分。

故事的主人公清太之所以失败,是因为他在那样一个时代里,反其道而行,试图仅凭他和节子两人营造一个 「纯粹的家庭」 这正是一种令人恐惧的 「反时代」 的行为。

如今的青少年以及我们这些大人之所以能够在情感上理解清太,是因为时代发生了逆转,价值观也反转了。

然而,若有一天时代再度逆转,人们可能就无法再对清太产生共鸣,反而会像西宫的阿姨一样,将清太视为理所当然该被指责的存在。

如果未来主流舆论认为清太应该被谴责,我会感到深深的恐惧。」

《萤火虫之墓》 其实算是一部半自传式的作品。

1945 年的轰炸,让 《萤火虫之墓》 原著作者野坂昭如失去了父母。悲剧发生后,14 岁的他带着 16 个月的妹妹寄宿到亲戚家里,在动画版中经典的带妹妹去海边,给她抓萤火虫的片段,都来源于他的亲身经历。

不过,在后来的自述中,野坂昭如说整个故事是一部赎罪之作,因为现实中的他并没有像清太那样负责,他曾经为了停止妹妹的哭闹而打她的头,还吃掉了本该分给妹妹的食物——以至于他认为是自己造成了妹妹的早逝。

我是最后一代能传递战争经验的人——在生前,他曾这样说。

《萤火虫之墓》 堪称日本战后最具代表性的文艺作品之一,尽管他在技巧上是感人至深的,但内核中对战争的反思却是含糊而破碎的。

它所代表的,是一种 「不去追问战争根源,只强调拒绝战争」 的和平主义视角——这种态度在日本社会已成为某种主流叙事,甚至在中国舆论场也常常能见到,即日本人民同样是军国主义的受害者。

然而,这类作品往往止步于 「战争很惨烈,不应再发生」 的表层哀悼,却缺乏对战争责任与历史根源的系统清算。这使得所谓的反思如同无根之木,极其脆弱。

一旦社会承压,脆弱的和平叙事便开始松动:从苛责虚构人物,到批判现实中的弱势群体,这种心态不断扩散,并与保守议程形成合谋,共同将社会矛盾转嫁于弱者。

更深远的问题在于,日本作为二战的主要发动者和加害者,其对亚洲各国造成的深重创伤,绝不是一句轻飘飘的 「我们错了,以后不这样了」 就能化解的。

这种叙事下造成了缺乏真诚的罪责意识和彻底的历史检讨,不仅无法实现真正意义上的跨国历史对话与和解,反而会将整个国家引向更加封闭、狭隘的身份叙事。

战后日本人对待侵略战争的态度,除了和平主义叙事,还有民族主义和和解主义,三者分别强调受害者身份、民族英雄身份和战争罪犯身份彼此对立。

那么,为什么和平主义的受害者视角在日本最为流行?

一、尽管在二战后期,日本军队在各个战场不断 「玉碎」,但日本民众对战争残酷性的认识,还得从 1944 年末盟军开始对日本进行大规模轰炸才有感知。

在 《帝国的银幕》 一书中,作者彼得·海就记录了这样一段话:「回想 1945 年,我怎么也不觉得是 1944 年的延续...2 月还好,3 月就一下凄惨到底了。」

回忆者所述的 3 月,是李梅火攻东京刚刚结束,盟军战略轰炸的全面升级,此时距离 8 月 15 日日本无条件投降不到半年。

正是这种感知,使得日本关于战争题材的文艺创作,大多都围绕与美国的战争展开,以至于他们眼中的战败,是中途岛海战、是在新几内亚被澳大利亚人虐杀、是广岛长崎挨原子弹,而不是在中国的战败。

认知偏差自然使得他们对持续更久的侵略战争感知偏弱,更无法形成侵略罪行的整体史观,只能给自己困在狭隘的受害者视角下自怜。

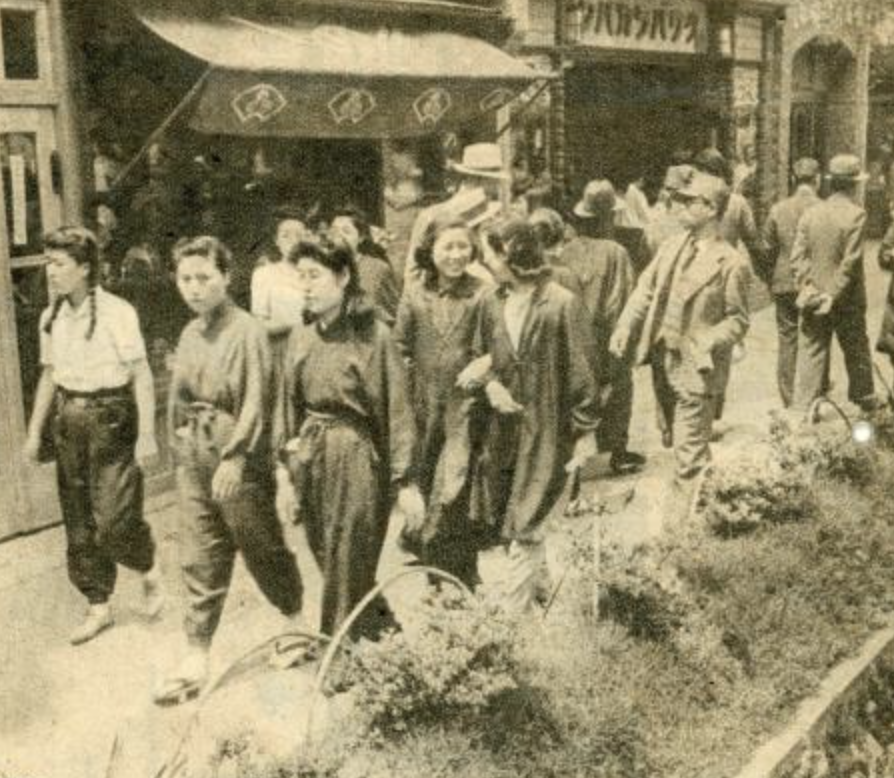

1943 年的东京有乐町

1944 年的银座街头

1945 年 5 月的银座

二、按照日本政治学家丸山真男的说法,日本战前天皇体制的集体无责任体制,造成了人们缺乏责任意识。

而在战后,拥有无限责任、统治日本 20 多年的裕仁天皇没有承担任何责任,那么民众自然也就开始推卸责任。

所以在战后日本形成了一种自我欺骗的荒诞画面,老百姓说被军部骗了,军部的又说上级骗了,但上级又是无责任的,那么追究战争罪责就成了一个死结,所谓的反思也就不了了之。

但从历史事实来看,最倾向于支持日本实施侵略战争的,恰恰是社会的中坚力量。

1937 年七七事变爆发后,企画院产业部针对农山渔村实施了一项关于针对中国战争态度的调查,调查结论是中间阶层以上为了防止与华再起纠纷,支持坚持到底;而中间阶层以下,则希望早日停止。

1940 年文部省针对接受征兵体检的 20 岁男子调查显示,受教育程度越深的士兵,则越支持选择 「无论多么艰苦,我们都要达到战争目的」。

但这些调查,在战后少被提及。

就这样,在战争记忆局限、集体责任缺失和中间阶层认知偏差的作用下,受害者视角深植日本记忆,错不在己的心态演化为普遍的苛责他人的思维惯性,以至于一遇问题就找替罪羊成了一种下意识的习惯。

今天,当日本人陷在失去 30 年的泥沼中无法自拔,情绪正义就成了唯一的选择,抨击清太的软弱是一种,像参政党一样想重回昭和时代又是一种。

但无论哪一种,历史都已经给过他们,这样选择的答案了。

今天的局面,其实早就有人预言了:

「面对战争,说一声受骗了就能心安理得的人,那么可能未来还会被骗。不过我觉得,现在他们已经开始被新的谎言欺骗了。」

——伊丹万作,日本导演,1900-1946

文章标题:把战争悲剧归罪于男孩,成了日本的流行观点

文章链接:https://www.huxiu.com/article/4724445.html

阅读原文:把战争悲剧归罪于男孩,成了日本的流行观点_天顺财经网