文 | 即时刘说

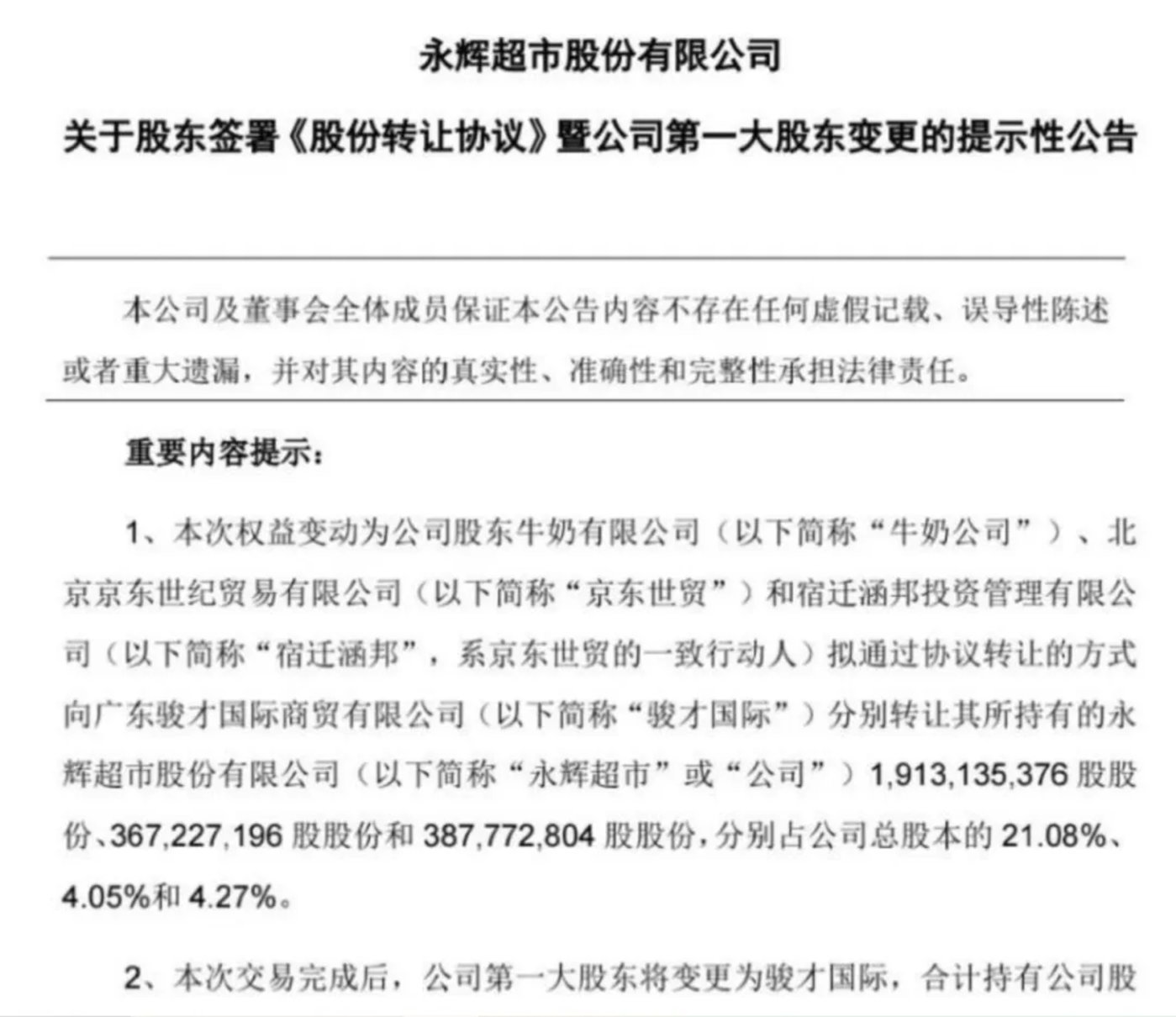

2024 年 9 月 23 日,名创优品创始人叶国富做出了一个震惊零售业的决定 —— 旗下全资子公司广东骏才国际商贸有限公司以 62.7 亿元收购永辉超市 29.4% 股权,成为这家陷入困境的商超巨头的第一大股东。

彼时的永辉正经历成立以来最艰难的下坡路,连续四年亏损累计达 95 亿元,无奈之下只能将希望寄托在 "胖改" 这一被视作商超行业转型灵丹妙药的改革上。面对外界的质疑,叶国富自信地说出那句经典名言:"大家都看不懂就对了,如果都看得懂我就没有机会了。"

2025 年 3 月 17 日,永辉超市召开临时股东大会,确立了以叶国富为首的新管理团队和战略方向:2025 年计划关闭 250-350 家亏损门店,调改 200 家存量店,目标在 2026 年前完成全部门店调整。然而,这场被业内称为 "赌命式" 拯救的豪赌,在 2025 年上半年财报披露后,其代价已逐渐显现。

永辉超市的转型阵痛:营收下滑与持续亏损

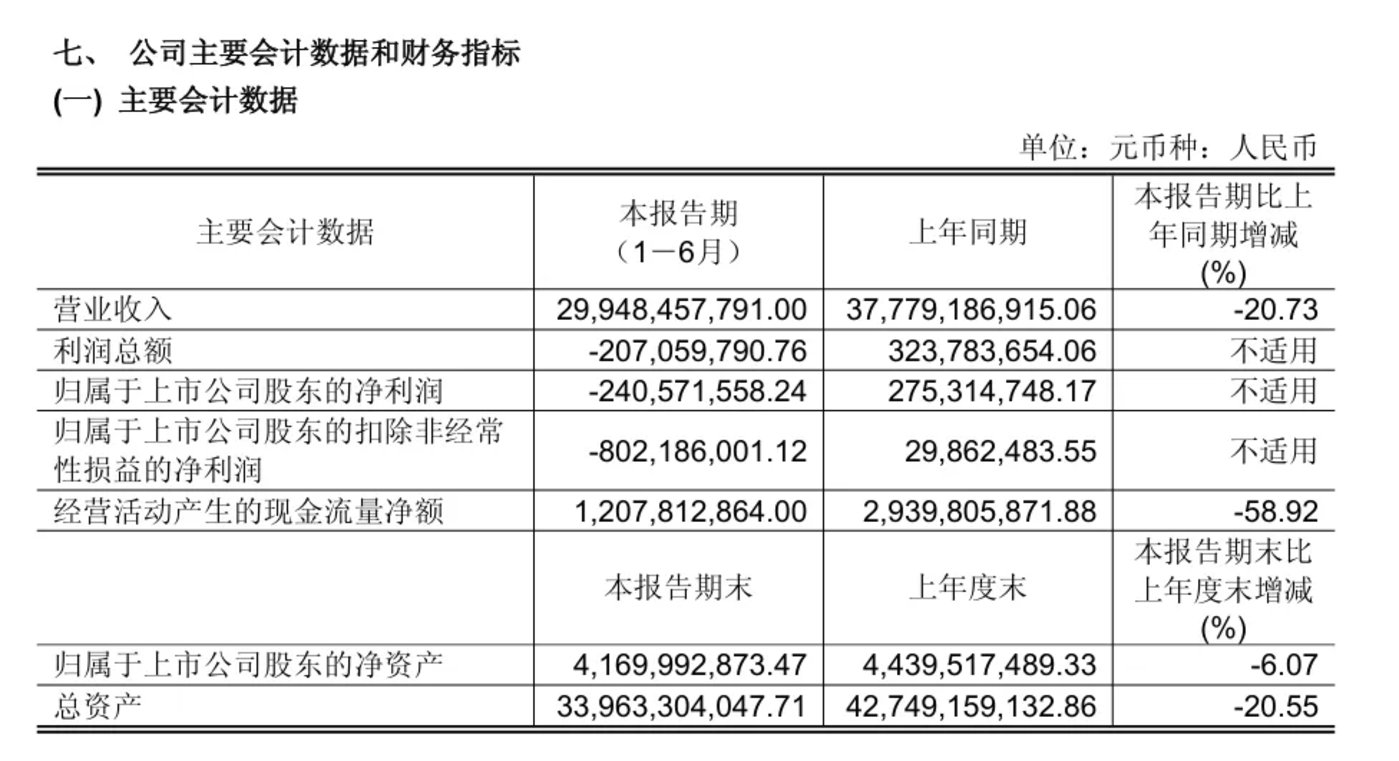

2025 年上半年,永辉超市交出了一份喜忧参半的成绩单。财报数据显示,公司实现营业收入 299.48 亿元,同比下降 20.73%;归母净利润亏损 2.41 亿元,而上年同期为盈利 2.75 亿元;扣非净亏损更是达到 8.02 亿元,上年同期则盈利 2986 万元。这一数据意味着永辉不仅未能扭转连续四年的亏损局面,反而在叶国富主导的转型过程中陷入了更深的经营困境。

永辉超市在财报中解释称,营收下滑主要是由于公司 2024 年下半年开启整体战略与经营的深度转型工作,关闭长期经营亏损门店以及门店调改期歇业等因素所致。截至 2025 年 6 月 30 日,永辉已开业门店合计 552 家,较 2024 年末净减少 223 家,较高峰期减少将近一半。这意味着在短短半年时间里,永辉已经关闭了 223 家门店,接近全年计划关闭 250-350 家门店的目标下限,关店速度远超预期。

与此同时,永辉的门店调改进展相对滞后。截至 2025 年 7 月 31 日,公司已完成 148 家门店调改,占总门店数的 29%,距离全年调改 200 家的目标还有一定差距。尽管永辉方面表示,"2024 年调改门店的营业收入、客流均实现了大幅增长,公司已在门店布局、商品、人员等多方面达到了较高的标准化水平,已经具备了门店调改规模化复制能力",但从整体财务数据来看,调改门店带来的增长未能抵消大规模关店造成的损失。

亏损扩大的原因主要来自两个方面:一方面是整体销售规模的减少,另一方面是公司商品供应链改革短期内承受的毛利下降压力,以及上半年关闭 227 家亏损门店产生的租赁赔偿、人员赔偿、商品出清和资产报废等成本费用。永辉超市副总裁、全国调改项目负责人王守诚曾表示,已完成改造的门店日均客流均有所提升,调改满 3 个月的店基本可以盈利,运营较好的门店销售额实现了翻番。但这些局部亮点显然未能改变公司整体的亏损态势。

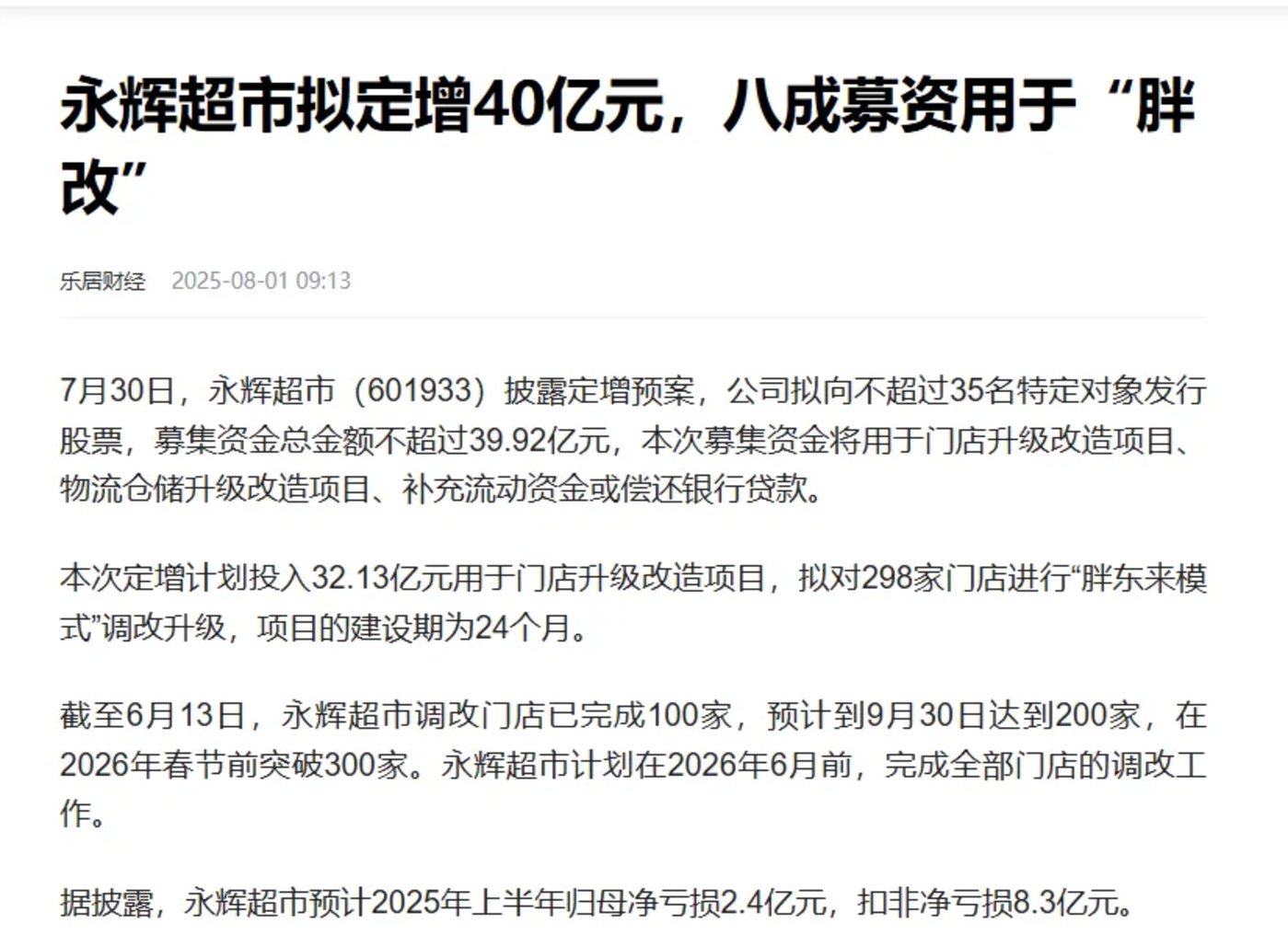

值得注意的是,永辉在门店调改上的投入远超预期。公告显示,公司对门店升级改造项目的总投资为 55.97 亿元,按 298 家门店计算,单店 "胖改" 计划投资约 1879 万元,是当前实际单店调改投入 (500 万元至 800 万元) 的 3 倍多。如此巨大的资金投入无疑加剧了公司的财务压力,也使得永辉不得不通过定增募资 39.92 亿元来缓解资金紧张局面,其中 4.7 亿元专门用于补充流动资金或偿还银行贷款。

"胖改" 困境:形似神不似的表面功夫

叶国富入主永辉后,坚定不移地推行以 "胖东来模式" 为核心的 "胖改" 战略。在 2025 年半年报中,永辉明确表示 "坚定胖东来模式和品质零售的战略方向始终不变"。然而,从实际执行情况来看,永辉的 "胖改" 更多停留在表面模仿阶段,未能真正领悟和践行胖东来模式的核心精髓。

从商品结构调整来看,永辉超市试图推进商品结构差异化,提高进口品牌占比,大幅提升现制商品占比,在保证食品安全的同时,满足消费者的多元化需求。公司计划 2025 年上架 60 款自有品牌新品,并孵化 10 个年销过亿的 "超级大单品",提高自有品牌销售额占比。这一思路与胖东来注重商品品质和差异化的理念看似一致,但在执行层面却遇到了诸多问题。

据 《财经天下》 报道,为提高永辉超市的毛利率,名创优品团队曾将调改店商品与胖东来商品的重合度从最初要求的 80%、90% 降低,这一调整导致了两个团队的激烈冲突。直到 2025 年 5 月底,永辉超市调改店商品与胖东来商品的重合度才重新恢复到 80% 及以上。这种反复不仅影响了商品结构的稳定性,也反映出名创优品团队在毛利率压力下对 "胖改" 理念的摇摆。

更深层次的问题出现在供应链改革上。叶国富提出的 "裸价直采" 模式,旨在跳过中间商,直接向产地或工厂采购商品,从而降低采购成本并提升商品性价比。然而,这一模式在永辉的推行过程中遭遇了严重挫折。正如业内人士所指出的,"没有连接好整个链路,跟品牌达成共识,就贸然砍掉经销商,中间货品断档了,缺货率明显增高"。这一问题暴露出永辉在供应链整合能力上的不足,以及名创优品团队对商超供应链复杂性的认知欠缺。

在服务和员工管理方面,永辉的 "胖改" 同样显得形似神不似。胖东来以高薪资、高福利和对员工的极致关怀著称,其员工月均工资达 9886 元,这一数字远高于行业平均水平。相比之下,虽然永辉超市一些调改店员工薪资有所上涨,但涨幅有限,且受限于公司整体财务压力,难以全面推广。更重要的是,有员工反映 "工资虽然上涨了,但因为考核严格,会扣款、罚款等,最终没有高太多"。这种只学表面形式、不悟核心精神的做法,使得永辉难以真正建立起胖东来式的服务文化和员工忠诚度。

叶国富曾在供应链大会上坦言:"永辉的采购体系像穿着棉袄游泳,既笨重又低效。" 这番话点出了永辉供应链的积弊,但改革过程中却未能找到有效的解决方案。名创优品团队带来的快消品思维与永辉原有商超模式之间的碰撞,导致了诸多水土不服的现象。正如一位业内人士所说:"名创优品是自有品牌,毛利率达到 50%、60% 是合理的,但永辉目前不是从原厂家进货",这种商业模式的本质差异使得简单复制名创优品经验的做法难以奏效。

尽管部分调改门店取得了显著成效,如北京石景山喜隆多店、福州奥体店等销售额增长 6 倍以上,截至 2025 年第一季度,41 家调改满三个月的 "稳态门店" 累计实现利润 7472 万元,单店月均盈利超 60.75 万元,但这些成功案例未能在全公司范围内复制。究其原因,正是在于 "胖改" 未能触及企业文化和管理理念的深层变革,仅仅停留在门店装修、商品陈列等表面层次。

文化冲突与团队动荡:转型路上的隐形障碍

叶国富主导的永辉转型,不仅面临着业务模式调整的挑战,更遭遇了深层次的文化冲突和团队动荡,这些隐形障碍成为制约永辉成功转型的关键因素。

名创优品团队与永辉原有团队之间的理念碰撞几乎从一开始就存在。在 "中国超市周" 活动中,胖东来创始人于东来曾打断永辉高管发言,质问郑州信万店 "月赚 200 万元为何不涨工资",强调企业应优先保障员工利益而非追求高利润。这一质问不仅直指永辉在员工关怀上的不足,也折射出两种截然不同的经营理念的冲突:叶国富团队追求的高毛利率目标与胖东来倡导的员工优先理念之间的矛盾。

这种理念冲突在日常运营中表现为激烈的管理分歧。最大的分歧点在于名创优品团队设定的高毛利率 KPI,这与永辉原有供应链体系存在根本矛盾。一位业内人士透露,"毛利率这个巨大分歧导致某商行负责人早上还在工作群据理力争,下午就退群了"。这种激烈的冲突不仅影响了团队协作,也使得 "胖改" 战略在执行过程中大打折扣。

更严重的问题是组织结构调整引发的团队动荡。2025 年 2 月以来,永辉超市将 26 个省区供应链整合为 5 个支持中心,随之而来的是大规模的人员调整。以原某省供应链人员健坤为例,其岗位被取消后,既未被纳入新定岗员工名单,也未得到满意的解决方案:公司只愿意按低于福州当地水平的社会职工平均工资进行赔偿,且拒绝返还之前扣除的 12 个月绩效。这种处理方式不仅伤害了老员工感情,也反映出新管理团队在人员整合上的简单粗暴。

团队动荡的背后是更深层次的权力博弈。2025 年 3 月 17 日永辉超市召开的临时股东大会上,创始人张轩松支持叶国富担任改革领导小组组长,而其兄长、永辉另一创始人张轩宁则针对原首席执行官李松峰未入选 CEO 投了反对票。这一细节被外界解读为各方势力之间的暗潮涌动,也暗示着叶国富在永辉内部的权威并未完全确立。

有永辉前员工透露,"永辉内部流传出一种声音,名创优品眼下对永辉超市的一系列动作,是张轩松兄弟俩跟叶国富商量好的",即 "眼不见为净,交给叶国富来动刀"。这种说法虽然未经证实,但也反映出永辉创始人团队与新管理团队之间复杂而微妙的关系。更值得玩味的是,于东来在永辉超市全球供应商大会上曾表示:"他认识张氏兄弟十几年,然后通过他们刚刚认识叶国富,如果早跟他认识,会劝他不要做这一行。" 这番话不仅透露出行业前辈对这场收购的担忧,也暗示了永辉转型面临的巨大挑战。

文化冲突和团队动荡带来的直接后果是改革推进的艰难和不确定性。一方面,名创优品团队作为 "外来者",对永辉的历史积淀和文化基因缺乏足够认知;另一方面,原有团队对新管理模式存在抵触情绪,难以真正认同和执行新战略。这种双向的隔阂使得 "胖改" 在推行过程中变形走样,也使得叶国富想要将名创优品的成功经验复制到永辉的尝试遭遇重重阻力。

正如一位业内人士所言:"叶国富派过来的名创优品团队,对零售行业得有敬畏之心才行。" 零售行业的复杂性和永辉作为老牌商超的历史惯性,都使得转型不可能一蹴而就。文化的融合和团队的稳定,远比门店调改和商品调整更为重要,也更为艰难,这恰恰是叶国富在豪赌之初可能低估的挑战。

名创优品的代价:财务压力与战略风险

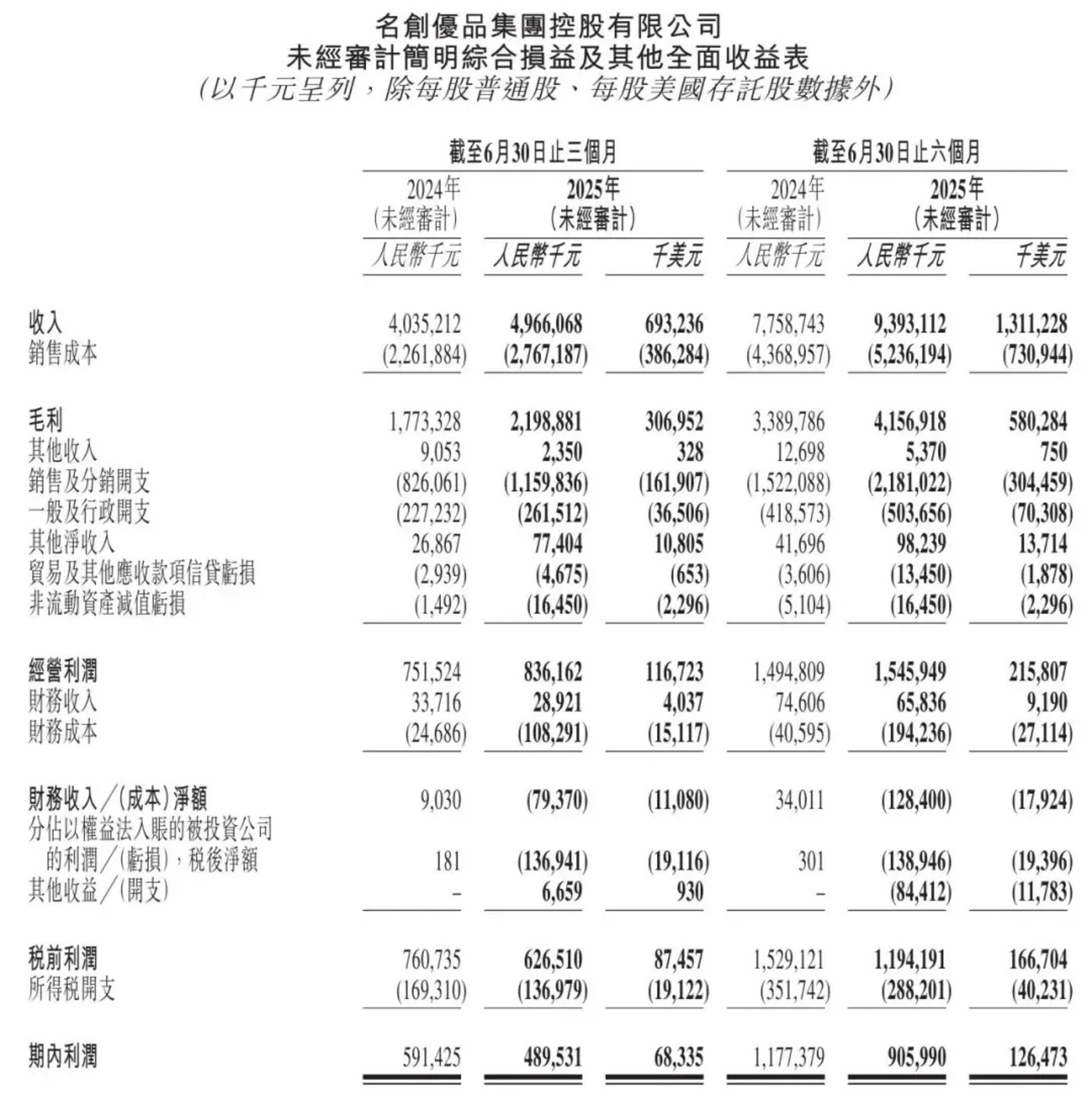

叶国富的豪赌不仅让永辉超市经历着转型阵痛,也让投资方名创优品付出了实实在在的代价。2025 年上半年财报显示,名创优品自身经营虽有改善,但对永辉的投资已开始对其财务表现产生负面影响。

根据财报数据,名创优品 2025 年上半年实现营业收入 93.93 亿元,税后利润 9.06 亿元。从表面上看,这一业绩表现尚可,但深入分析不难发现,对永辉的投资已成为名创优品利润表上的一个负担。2025 年第二季度,来自永辉的亏损分摊首次出现在名创优品报表上,金额达 1.19 亿元,其中绝大部分是 29.4% 持股比例折算的净亏损。这笔亏损虽然在非国际财务报告准则中被剔除,但仍反映出投资永辉对名创优品整体盈利能力的拖累。

除了直接的亏损分摊,名创优品还需承担与收购相关的费用摊销。财报显示,2025 年第二季度费用中约 500 万元来自收购评估相关的费用,这部分摊销费用预计在 2025 年每个季度都将保持在 500 万元左右。虽然绝对金额不大,但这种持续性支出无疑会增加名创优品的费用压力。

从资产负债情况来看,名创优品的负债规模在收购永辉后显著增加。截至 2024 年 12 月末,名创优品负债合计为 77.65 亿元,而到 2025 年 6 月末,这一数字已增至 157.49 亿元,短短半年内负债规模翻倍。这一变化虽然不能完全归因于对永辉的投资,但无疑与这场耗资 62.7 亿元的收购有着密切关系。负债规模的急剧扩大不仅增加了名创优品的财务风险,也可能影响其未来的融资能力和发展灵活性。

市场对这场收购的反应也并不乐观。截至 2025 年 9 月 4 日,名创优品港股股价为 46.02 港元,较前一日下跌 4.04%。股价表现不仅反映出投资者对名创优品整体业绩的看法,也包含了对其投资永辉前景的担忧。毕竟,62.7 亿元的投资对于任何企业而言都不是小数目,其回报前景自然受到市场密切关注。

更深远的代价在于战略层面的风险。名创优品将大量资金和管理资源投入永辉这一传统商超领域,可能会分散其在核心业务上的专注度。虽然叶国富可能希望通过整合永辉和名创优品的资源实现协同效应,但从目前情况来看,这种协同效应尚未显现,反而出现了管理精力分散的迹象。

名创优品内部也承认,永辉尚在经历改革阵痛。这种阵痛不仅体现在永辉的财务数据上,也反映在名创优品需要持续投入资源支持永辉转型的现实中。永辉 2025 年 8 月公布的定增预案显示,公司拟募集最高 39.92 亿元用于门店升级改造、物流仓储升级改造等项目。作为第一大股东,名创优品可能需要继续投入资金支持永辉的转型,这将进一步增加其资金压力。

从机会成本的角度来看,投资永辉也可能让名创优品错失了其他更有利的投资机会。62.7 亿元的资金如果投入名创优品的核心业务或其他高增长领域,可能会带来更高的回报。尤其是在零售行业整体面临挑战的背景下,将大量资源投入一个需要长期改造的传统商超,无疑是一项风险极高的战略选择。

值得注意的是,名创优品自身的业绩增长也面临压力。虽然 2025 年上半年调整后营业利润同比增长 1.7% 至 15.865 亿元,调整后营业利润率为 16.9%,但这样的增长速度与之前相比已有明显放缓。在这种情况下,永辉带来的亏损和资金压力更显得雪上加霜。

叶国富曾表示:"扎扎实实做品质,不要做任何损害消费者利益的事情。" 这句话虽然道出了零售行业的本质,但在现实的财务压力和短期业绩要求面前,如何平衡长期战略与短期利益,成为摆在叶国富和名创优品面前的难题。永辉的转型需要时间和耐心,而资本市场往往缺乏耐心,这种矛盾可能会让名创优品付出更大的代价。

叶国富主导的永辉:转型仍需时间验证

站在 2025 年下半年的时间节点回望,叶国富主导的永辉转型之路才刚刚走过半年多,未来的走向仍充满不确定性。尽管目前已付出不小的代价,但永辉的转型是否能够最终成功,还需要更长时间的验证。

从积极方面来看,永辉的 "胖改" 战略已经显现出一些局部成效。部分调改门店的销售额和盈利能力显著提升,证明胖东来模式在一定条件下是可以复制的。永辉超市相关人士程雨曾表示,叶国富 "真金白银掏了 60 多个亿",一定要将调改这件事做好。这种决心和投入为转型成功提供了可能性。

零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅也对永辉的未来持谨慎乐观态度,他认为 "从现有的调改结果来看,永辉调改店的业绩增长还是很明显的,只要有资金投入持续提升自采商品和优化商品结构,加大自有品牌的开发和前置仓的发展,未来实现盈利可期"。新新零售专家鲍跃忠则指出,"永辉上半年净利润亏损主要是受到调改投入与闭店成本的影响,但现有调改门店的业绩表现已呈现积极态势,这证明了其战略方向的有效性"。

从行业环境来看,零售市场也出现了一些积极信号。东莞证券研报指出,"2025 年 4 月 50 家重点大型零售企业销售额同比增速转正。我们认为,随着逆周期政策发力和调改逐步推进,零售商超销售额有望扭转近年来持续下降的趋势,部分企业注重差异化和品质提升,可能实现销售额的大幅增长"。这一行业趋势变化为永辉的转型提供了有利的外部环境。

然而,不容忽视的风险和挑战依然存在。首先是资金压力,永辉计划投入 55.97 亿元用于门店升级改造项目,加上持续的亏损,对公司的现金流构成严峻考验。虽然定增募资可以缓解一时之需,但也会稀释现有股东权益,增加未来的盈利压力。

其次是文化融合和团队稳定问题,这一问题如果不能得到有效解决,将成为制约永辉转型成功的根本障碍。正如一位业内人士所担忧的,名创优品团队如果对零售行业缺乏敬畏之心,简单套用名创优品的经验来改造永辉,可能会适得其反。

第三是 "胖改" 战略的深化和落地问题。目前永辉的调改还主要停留在表面层次,如何真正领悟并践行胖东来模式的精髓,建立以品质和服务为核心的企业文化,而非仅仅模仿商品结构和门店形式,是永辉未来需要解决的关键问题。

最后是市场竞争的压力。在永辉进行转型的同时,其他零售企业也在积极调整战略,行业竞争日趋激烈。永辉能否在完成转型前争取到足够的市场空间和时间,也是其面临的重要挑战。

对于名创优品而言,如何平衡对永辉的投入与自身发展的关系,如何在支持永辉转型的同时不影响自身核心业务的发展,将是叶国富和管理团队需要持续思考的问题。永辉转型的不确定性,也为名创优品的未来发展增添了变数。

正如即时刘说主理人刘老实所言:"小朋友都有一个成长的过程,更何况转型期的永辉。" 永辉的转型和叶国富的豪赌最终能否成功,确实需要更多时间来验证。但可以肯定的是,这场豪赌的代价已经显现,而未来的挑战依然严峻。对于叶国富和名创优品来说,如何在付出代价的同时及时调整策略,最大限度降低风险,将决定这场豪赌的最终结局。