如果一家小企业遇到客户拖欠货款、员工仲裁、合同纠纷,该怎么办?

请律师一年动辄几万块,不请又可能面临更大的风险,现实是中国大多数中小企业在法律问题上“ 无从下手”,这正是中美法律市场最大的差别之一。美国法律服务渗透率极高,而在中国绝大部分企业甚至还没用过律师。

幂律智能推出的“ 吾律” 就是要解决这个问题。它不是给律师提效的工具,而是直接面向中小企业的虚拟律师。

那么,它和幂律早期的大 B 端业务有什么不同?又是如何在竞争激烈的法律 AI 市场找到自己的位置?带着这些问题,我们和创始人聊了聊。

智客 Zhiker:“ 吾律” 项目是怎么诞生的吗?

涂存超:我们公司是 2017 年成立的,一直以来主要做智能合同业务,像合同风险审查、合同全生命周期管理这些,服务的都是大中型企业的法务团队。

我们的 slogan 叫“ 与法律人一起服务 100 万家企业”,我们其实一直有一颗想去做法律服务的初心。在中国没有法务的中小企业其实对于法律服务的需求量是巨大的。对他们来说,一年几万块请外部律师太贵,更不可能招个全职法务,但又每天都要面对合同、劳动关系、欠款这些法律问题。

所以我们在 2023 年初启动了“ 吾律”,目标就是让中小企业用得起、用得上法律服务。

智客 Zhiker:“ 吾律” 和你们之前的大 B 端业务相比,最大的不同是什么?

涂存超:最大的不同在于服务对象和交付方式。

大 B 端业务是“ 卖工具”,我们把智能合同产品卖给大企业,帮助他们内部的法务提效、提升产出质量。这个模式里最终还是要靠人来完成决策和执行。

而“ 吾律” 是“ 卖服务”,直接替企业去解决法律问题。它的定位不是辅助工具,而是一个虚拟员工,帮你写合同、生成律师函、处理劳动纠纷。

换句话说,吾律不是帮律师提效,吾律自己就是虚拟律师,对于没有法务的中小企业来说,是他们能雇得起的一位全职的“ 虚拟员工”。

智客 Zhiker:用户如何使用“ 吾律”,您可以举 1-2 个例子吗?

涂存超:其实我们现在的产品形态很简单,用户就是像用一个虚拟员工一样去用它。目前可以在网页、小程序里用,未来接入飞书、企微以后,它就是你们企业法务部门的一位正式员工,你就能随时和它沟通,也能在群里随时 @她来处理问题。

举两个最典型的例子:

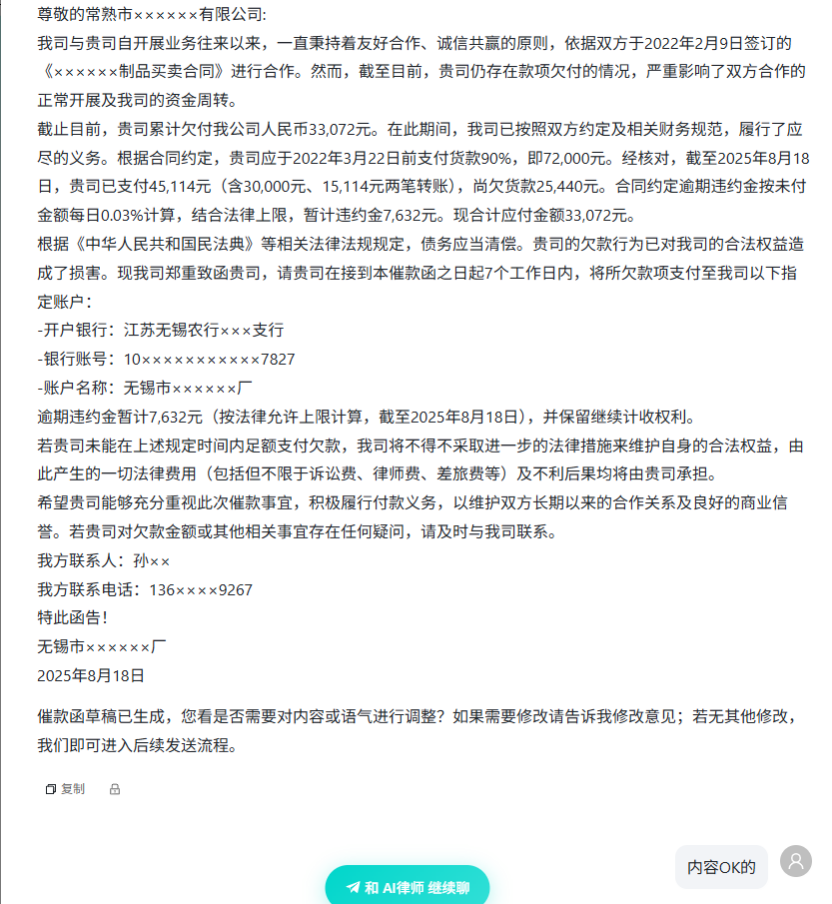

第一个是欠款追讨。比如你给客户供了货,对方拖着不付款,以前要么就算了,要么只能请律师,花个几千上万。现在你把把背景信息、合同等证据材料告诉吾律,它会直接帮你生成催款函、律师函,甚至诉状,也会帮你去和对方电话沟通。如果你真的要走立案环节,我们还能帮你对接律所。

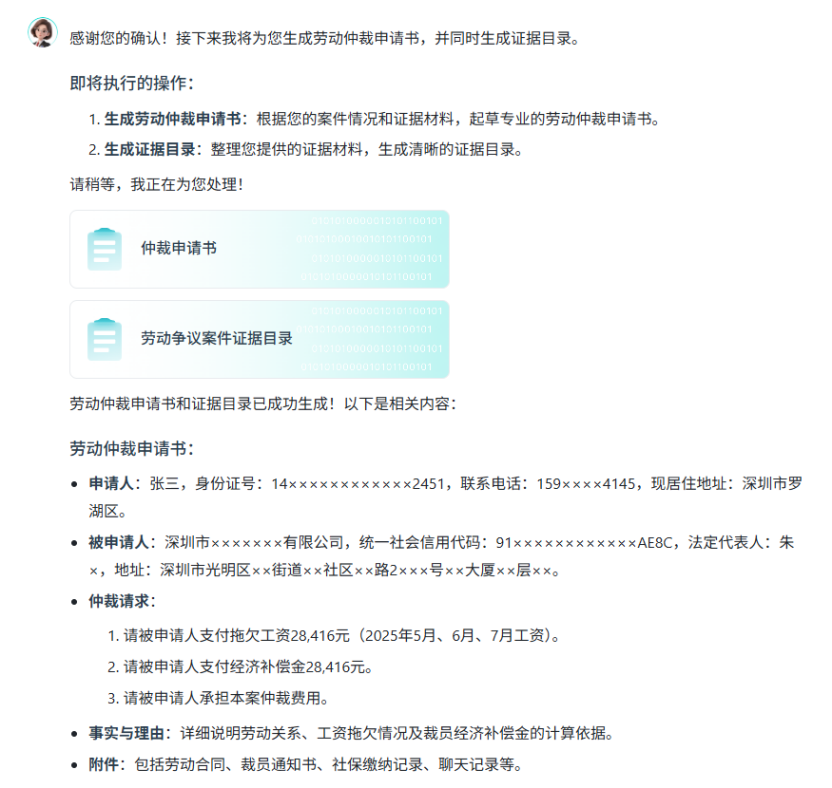

第二个是劳动纠纷。员工仲裁、年终奖、社保这些问题这两年特别多。你把具体情况告诉吾律,它会结合法律条款和常见实务经验,给你一份解决方案,同时还能起草答辩状,让你第一时间就能应对。

这些就是最常见的中小企业痛点。以前请律师费时费钱,现在几百块钱一年就能搞定大部分日常问题,这个成本、及时性的差距是很明显的。

智客 Zhiker:“ 吾律” 产品界面上展示的那些使用场景,是从过往服务数据里提取的高频需求吗?还是你们单独设计的?

涂存超:我们界面上放的那些场景,其实都是我们这几年服务企业里反复出现的高频需求,不是凭空设计出来的。

像过去两三年,最常见的就是两类:欠款追讨和劳动纠纷。前几年大家手里都缺钱,拖欠货款、服务费特别多;最近劳动仲裁又成了最高频,什么年终奖、社保、加班费,几乎每个企业都会遇到。

除此之外,日常的合同审查、文书起草、法律咨询也是法务最基本的工作,占了他们一半以上的精力。

所以“ 吾律” 展示的这些场景,并不是随便挑的,而是基于我们多年来服务客户积累的真实经验,挑选出最典型、最刚需、最适合 AI 端到端解决的场景。

智客 Zhiker:“ 吾律” 的定价策略是怎样的?

涂存超:我们是把“ 吾律” 当成一个虚拟员工来定价的,所以它的价格结构跟请一个人挺像的,有“ 基本工资” 和“ 奖金” 两部分。

基本工资:几百块钱一年,就能覆盖企业日常最常见的需求,比如合同起草、文书生成、日常咨询这些。我们希望把门槛打下来,让更多小企业敢用、用得起。

奖金:超出 AI 能力范围的,比如说要发律师函盖章、要立案,需要人工来配合,要做投融资、出庭打官司这些专项,我们会通过合作律所来完成,这些是单独收费的。

这样设计的好处是小企业不用犹豫,花几百块钱就能把日常需求解决掉,一旦遇到更复杂的场景,也能顺畅衔接到人,形成一个完整的闭环。

智客 Zhiker:“ 吾律” 的核心竞争力是什么?

涂存超:我们总结下来大概有三点:

第一,结果导向。很多所谓的 AI 律师,其实还是停留在“ 咨询” 层面,用户问一句,它答一句。但企业真正要的不是建议,而是能解决问题的结果。吾律的定位就是虚拟法务,它不光告诉你怎么办,还会帮你把合同、律师函、答辩状这些文书直接生成出来,甚至函件的盖章、发送和通知都能一步到位解决。

第二,多模型结合。比如合同审查的能力,我们会用跟智谱一起训练的专业法律大模型,一些通用场景的意图识别、推理,用目前最好的通用大模型就够了;文书生成的场景,我们有时候也会直接用模板化的方式,保证速度快、出错率低。不同场景用不同技术方案,这是我们的优势。

第三,专业知识沉淀。我们这几年一直在做合同和法律服务,积累了大量的合同数据和知识库,对劳动用工、欠款追讨这些高频场景,我们都有专项梳理和持续更新,能保证答案更专业、更可靠。

所以总结一句话就是:吾律不是一个聊天机器人,而是真正能交付结果的虚拟律师。

智客 Zhiker:企业在用 AI 法务时,怎么去相信它给的结果是真的可靠的?您是怎么解决用户的信任问题的?

涂存超:这个问题其实特别关键。因为法律不能光说好听,还得真能落地。我们做法主要有三层:

第一,选场景。不是所有场景都让 AI 上,我们只挑那些高频、低风险、准确率能保证的,比如合同起草、劳动用工咨询、欠款追讨这些。复杂的专项我们就交给人工,绝不硬撑。

第二,模式规避。就算是 AI 能力强的地方,我们也会做限制。比如欠款追讨,AI 会帮你写催款函、规划步骤,但涉及盖章、立案这些必须有人来接手。这样模式上就能避免用户因为过度依赖 AI 出现风险。

第三,技术保障。我们有自己的知识库和专业团队,确保所有涉及到法条、案例的回答,都必须是真实存在、现行有效的,不允许“ 瞎编”。对于常见的高频问题,我们会长期收集和维护高质量法律咨询数据,大模型不会乱生成。

所以我们的核心逻辑是:先选对场景,再设计好模式,最后用技术把准确性兜住。这样用户才会觉得它不是在“ 忽悠你”,而是真正能帮你把事情解决掉。

智客 Zhiker:法律 AI 市场目前有哪些主要参与者?怎么看待你们与传统法律服务机构,以及像 Legora、Harvey 这样的法律 AI 企业的竞争?

涂存超:现在说“AI 律师” 的人挺多的,但大家做的事情差别很大。大概分三类:一类是偏咨询型的,就像聊天机器人,用户问什么它答什么,但基本停留在“ 纸上谈兵”;一类是律师助手,帮助律师做合同审查、法律研究,更多是服务专业人群;真正面向终端用户、能交付法律服务结果的,目前在国内几乎还没有。

像 Legora、Harvey 在国外确实发展很快,但他们的模式还是典型的“ 给律师提效”。这在美国很有市场,因为美国律师行业成熟、渗透率高,律师有很强的付费能力。但在中国情况完全不同,中小企业基本没有全职律师,你给律师提效也解决不了渗透率的问题。

至于传统律所,我觉得不是竞争关系,而是互补。吾律覆盖的是高频、低客单价的日常场景,而复杂的专项事务,我们会导给律师。换句话说,吾律不抢律师的饭碗,反而能帮他们带来案源。

所以我们跟国外的 Harvey 们、跟国内律所的逻辑其实不一样。我们的目标不是“ 做工具给律师”,而是“ 直接做法律服务”,成为中小企业的虚拟法务。

智客 Zhiker:您能再具体讲讲,中国的法律市场目前是什么样的情况?大概发展到什么阶段了?

涂存超:我觉得中国法律市场现在还处在一个渗透率很低、增速特别快的阶段。

你看美国,律师行业几百年历史了,个人也好、企业也好,法律服务基本上都被覆盖了,所以美国市场是非常成熟的,年增长率也就百分之二三。

但中国完全不一样。律师行业才几十年,渗透率非常低。2018 年的时候,整个法律服务市场大概 800 亿规模,到 2024 年已经到 2200 亿了,6 年时间差不多翻了快 3 倍。增速是美国的十倍。

这背后有几个原因:

法律意识提升:十年前很多人遇到纠纷不一定会想到走法律途径,现在大家更愿意打官司、发律师函,意识在快速提升;制度建设完善:比如立案更方便了,打官司的门槛和成本都降下来了;承接能力不足:法院案件堆积严重,律师资源也紧张,供给跟不上需求的释放。

所以中国市场的特点就是:规模还不大,但在高速成长。这也意味着机会不再“ 给律师提效”,而是在“ 让更多企业第一次用上法律服务”。吾律正好是踩在这个阶段上,帮助中小企业把原来几千块钱的法律服务打到几百块钱,让渗透率真正提升。

智客 Zhiker:你们下一步的融资计划是怎样的?

涂存超:我们正在准备为吾律这块新业务来融资,主要用于产品研发和渠道拓展。尤其是要接入飞书、企微、微信等企业级平台,只有融入企业生态,AI 法务才能真正像“ 虚拟员工” 一样发挥作用。

我们也更希望找到资源型投资方,能帮我们打开平台入口,带来实际的市场合作机会。

(本文首发于钛媒体 App,作者|郭虹妘,编辑|陶天宇)

更多对全球市场、跨国公司和中国经济的深度分析与独家洞察,欢迎访问 Barron's 巴伦中文网官方网站

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App