文 | 潜水鱼 X,作者 | 鲁萏,编辑 | 何润萱

9 月 25 日,国务院新闻办公室发布会释放重磅信号:国家广播电视总局副局长韩冬透露,相关部门正制订 《微短剧管理办法》(拟以部门规章发布),重点整治 「雷人」 剧情、「霸总」 人设与片名哗众取宠等问题纠偏。

前段时间,广电刚发布 21 条新规一个半月之后又在十四五规划大背景下提到微短剧要拟定管理办法。这一长一短之间,很难不让人觉得,政策端要出手修正,市场即将变天。长剧颇有种要熹妃回宫的感觉。

小鱼就此走访了多位资深业内人士,是否有利好长剧意见各不统一,但他们觉得至少有一个共同的结论:那就是,短剧是得好好管管了。

轮到短剧 「严打」 了?

广电为何在此时牵头制订 《微短剧管理办法》?小鱼觉得一是微短剧用户和市场规模已达到 6.69 亿 (今年 7 月),二是治理、监管、纠偏微短剧不良内容,三是想要提升微短剧整体质量。

今年以来短剧市场的一系列新规操作,都表明政策端其实一直在看风向,紧密跟进,此前 21 条就明确支持省级卫视制作微短剧,此次又加强了对微短剧的监管;另外市场端乱象不断,《特朗普爱上在白宫当保洁的我》 短剧是假新闻贻笑大方,杭州一 50 岁观众因短剧被诈骗 25 万的新闻令人瞠目,涉及抗日内容的短剧不尊重历史胡编乱造......

(图源:微博 @晨新闻)

「微短剧的乱象早就该出手整治了,在某种程度上微短剧出现的问题,已经不亚于 1840 年鸦片战争,微短剧就是整个社会精神文明建设的毒瘤和鸦片。」 某影视公司高管艾瑞克觉得相关部门对微短剧的监管,不是来早了管多了,而是来晚了。

许多想要擦边的微短剧会趁着夜间各平台审核薄弱的时候上线,这个月初微信下架了近百部违规微短剧,其中包含部分导向不良、低俗擦边、缺乏正向价值观支撑的剧目,对存在违规行为的小程序也进行了处置。

甚至有些出海消息更显荒唐,几个月前被疯传在海外收益 1.5 亿美元的短剧 《特朗普爱上在白宫当保洁的我》,竟然是虚假传闻。不过这条消息被证实为假信息前,已经在新加坡等地传播。

讲到这里,小鱼也顺势给大家科普一下当前微短剧行业的术语。

精品短剧是指 《二十九》《大过年的》 这样由头部平台牵头、知名演员参与拍摄、拿到了广电总局备案号的微短剧;微剧是指 12-24 集、横屏为主、每集 3-8 分钟的微短剧。而本次发布会上没有太公开提及的另一个品类,小程序剧是指没有备案、快速多渠道上线的品质更参差不齐的微短剧。

(图源:红果短剧)

「精品短剧的监管其实一直都很严格,都是全本过审之后才能下备案号。」 北京某编剧工作室负责人牛牛认为此次广电的监管大概率是针对 「游击队」 一样的小程序剧,而非精品短剧。

从 2024 年工作室参与制作精品短剧项目开始,牛牛工作室的所有项目都是按照备案、提交剧本、过审、拍摄、上线的流程,「每一个环节都有明确的审核标准,比如剧本里不能出现违背公序良俗的情节、价值观必须正向,这些都是基础。」

牛牛举例,之前有个关于职场女性成长的剧本,因为里面有一段职场霸凌情节描写过于细致,就被要求修改,「审核方说要突出女性反击的正能量,而不是放大霸凌的负面影响,最终我们调整了剧情走向,让主角通过智慧和努力化解危机,传递积极向上的态度,这才顺利过审。」 现在他要求工作室的每一位编剧都要反复斟酌人物的台词,不触碰红线是第一要义。

反观圈内常说的小程序剧,才是价值观混浊的重灾区。牛牛告诉小鱼,小程序剧根本不走备案流程,许多小团队花十几万就能拍一部,剧情怎么吸睛怎么来。「这些剧赚钱靠的是薄利多销,就是一个抢时间、赚快钱的买卖,反正下架之前已经赚钱了。」

他透露,小程序剧最爱拍 「霸总独宠」「千金复仇」「豪门恩怨」 题材,为了留住观众付费解锁剧情,经常设计低俗擦边情节,「比如让女主角遭遇恶意陷害后,不是靠自己解决问题,反而等着霸总 『英雄救美』,还会加入很多拜金、炫富的内容,暗示 『有钱就能解决一切』,甚至有些剧里还会出现暴力、出轨的情节,把这些当成 『爽点』 来渲染。」

(图源:小红书)

不止小程序,现在打开小红书的短剧板块,满屏也还是 「霸总无条件宠妻」「有钱能摆平一切」 的剧情,就像 《闪婚后,亿万总裁把我宠上天》 这种剧,照样有 923 万的播放量,不少观众确实也爱吃这一套。但将来 《微短剧管理办法》 真的落地执行,这类内容的好日子或许也到头了。

利好长剧?别把米饭卖不动怪面条

诚如开头所说,长短剧的新规连续出台,很容易让人觉得广电终于想起长剧这个长子了,此时管理短剧,是否又是给本已凉凉的剧集市场创造时间?

「把长剧的不景气归咎于微短剧,就像把米饭卖不动怪面条太受欢迎一样,完全找错了方向。」 艾瑞克作为深耕长剧领域数十年的从业者,对 「微短剧冲击长剧」 的说法并不赞同。在他看来,长短剧从根源上就是 「两个不同的物种」,不存在非此即彼的博弈关系,核心差异体现在两个层面。

首先是受众画像的 「泾渭分明」:长剧受众多为 30 岁以上追求深度剧情者,微短剧受众以 18-30 岁碎片化消费人群为主。

(图源:Vlinkage 指数)

其次是创作逻辑的 「本质不同」:长剧重文艺叙事与内涵传递,微短剧以即时情绪刺激为核心,类似情绪消费品。

更关键的是,长剧的困境源于 「自身问题」,而非外部冲击。艾瑞克坦言,近几年长剧市场的低迷,主要是因为行业陷入 「流量陷阱」。许多制片方为了追求热度、过会,一味找当红明星、拍热门题材,却忽视了剧本质量。比如前两年扎堆的古偶剧,剧情都是 「换汤不换药」 的甜宠套路,观众早就审美疲劳了。小鱼之前写过不少古偶换乘恋爱,换来换去都是同一帮人,也难怪大家都说内娱全自动化生产,谁爱看谁看。

「这些剧扑街怪微短剧吗?现在一刀切把所有微短剧都封杀,长剧就能夺回观众吗?」 艾瑞克对小鱼发出灵魂一问。

此前小鱼在广电 21 条那篇写过,长剧现在最大的问题之一就是日益降低的 ROI 和不断增长的观众精神需求逐渐产生矛盾,唯一的破局点就是试图 IP 系列化,但这条路时间长、成本高,短期内还需要大户们跑通验证。

此前小鱼就发现,2024 年有 6 部剧集热播期集均播放量破 4000 万,2025 年上半年能冲破 3000 万的仅剩 10 部,长剧市场正如艾瑞克所言呈断崖式下跌。广电 「21 条」 除关键动作外,还会每两个月开通气会灵活调整政策。就在广电新规消息出现的同期,红果在短剧端推新政,激励编剧工作室、推行演员分成。与广电对长剧的 「松」 形成对比,长短剧分别走向放权市场与平台控盘,共同迎来求变关口。

一直以来,长短剧之间似乎是一个宿敌关系,似乎此消彼长,但这轮走访业内都有的一个共识是:长剧的对手不是短剧,而是时代情绪。今天能分走用户注意力的,不止短剧——盲盒、游戏、演唱会都在。若抓不住情绪,就算短剧被严控,长剧也未必回潮。

(图源:《2025 年轻人情绪消费趋势报告》)

根据 《2025 年轻人情绪消费趋势报告》 显示,旅行户外、游戏消费占比较高,都远超文娱消费,甚至近几年才流行起来的潮玩消费紧跟文娱消费。值得警惕的是,文娱消费可不仅是长剧和短剧,甚至还包含电影、网文、漫画、动态漫、有声小说等内容。

总结下来,长剧能不能回暖,跟短剧严不严没啥直接关系,关键还得看自己有没有让观众坐下来追完的本事。

微短剧的出路:把 「三分钟」 做成情绪的精确递送

尽管出身长剧行业,但在艾瑞克看来,微短剧最大的优势是抓住了情绪传播的要点,让人感受到情绪的愉悦感,这里也暗藏了它未来的发展方向,「微短剧它一定会催生越来越多的以人为核心生产要素的组织形态、商业形态比如说个人的工作室,甚至艺人工作室。」

因此,他认为要去尊重这一批现在市场上年轻的微短剧创作者,通力合作,产生一些在价值观上能引领、又能弥漫开来的新物种。简单来说,核心在于情绪二字。

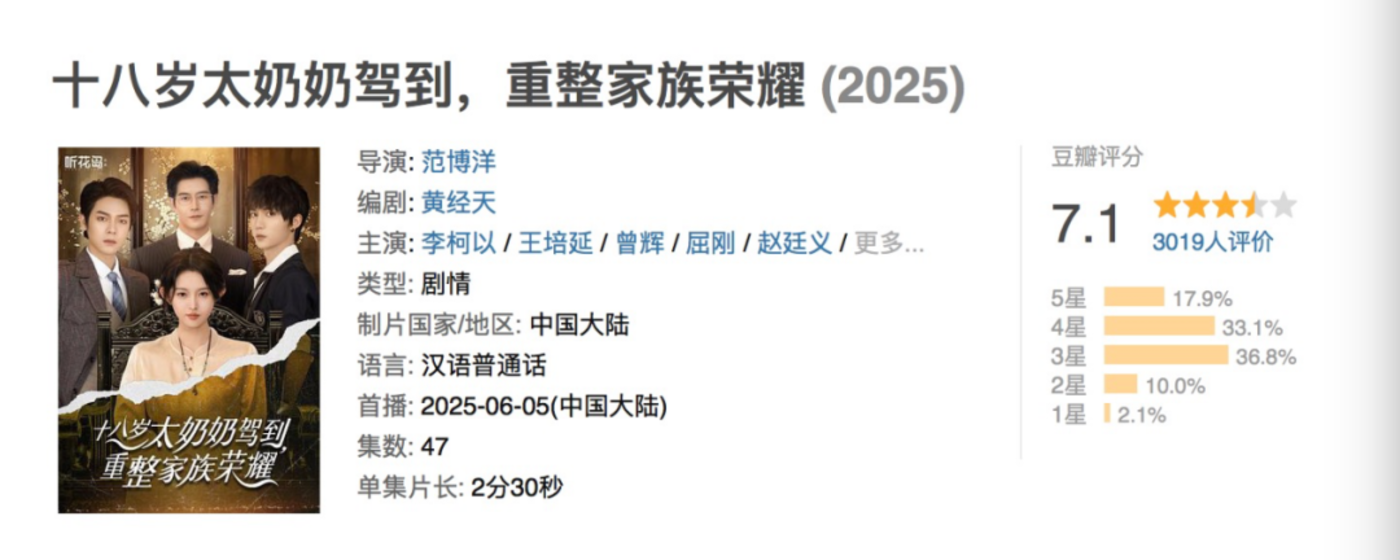

今年以来短剧市场上的一些爆款作品也验证了这个观点:《好一个乖乖女》 是爽感情绪、《十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀》 是温情情绪、《家里家外》 是烟火情绪,最近流行的 《盛夏芬德拉》 则是回归文艺质朴的简单爱情。这些内容能够获得观众的青睐,本质上都是通过捕捉观众的情感需求,来实现共鸣。

(图源:豆瓣)

而艾瑞克提及的 「以人为核心的组织形态」,也暗示了微短剧行业未来可能更趋向轻量化、个性化创作,这与它 「短平快」 触达情绪的特性高度契合,唯有贴近创作者个体表达,才能持续产出更多能引发情绪共振、甚至引领价值观的优质作品。

而牛牛也觉得微短剧篇幅短,没法像长剧那样讲复杂故事,但反而可以用小切口传递一个具象化的温暖事件。他透露,工作室正在筹备一部以 「社区志愿者」 为主题的微短剧,每集 1-3 分钟,通过展现志愿者帮老人买菜、调解邻里矛盾等小事,传递 「平凡中的善意」。「我们想试一条 『温情正向』 的情绪路径。」

无独有偶,最近这两天,作家刘震云刚好在 2025 郑州微短剧高质量发展大会上也提到了类似观点,他将短剧和历史上碎片化的话本小说类比,说短剧是当代的碎片文艺复兴。

(图源:视频号 @郑州日报)

「短剧要在 5 分钟的时间里,说好一个故事、一个人物,起承转合,确实有自己的艺术规律。其实短阅读的方式在历史上也有的,有时候短短几十个字就可以讲一个非常生动、别开生面的故事。」

他以 《世说新语》 中 「王徽之雪夜访戴」 的故事为例,说明 「短」 从来不是内容的短板。他认为短短几十个字就能勾勒出人物的洒脱性情,传递出独特的生活态度,正是 「短内容」 的魅力所在。在小鱼看来,刘震云所说的短魅力,核心之义正是情绪。把 「短」 的技巧变成 「情绪的精确递送」,才是微短剧的答案。

在肉眼可见的未来,短剧会被更严地管,但不会被消灭;长剧不会因短剧被管就自动复活。监管能纠偏 「雷人」「霸总」,却纠不了创作和产业对情绪供给的迟钝。

真正的分水岭不在时长,而在是否抓住时代情绪、是否建立稳定的工业方法。当 「短」 回归到讲好一个情绪命题、当 「长」 摆脱流量幻觉、回到文本与人,国产剧生态才算从 「彼此对抗」 走向 「各安其位」。这一次,轮到创作者和平台拿出诚意与耐心,而不是再打一场流量的短平快。

(采访对象为化名)