文 | 科技新知,作者丨茯神,编辑丨思原,九黎

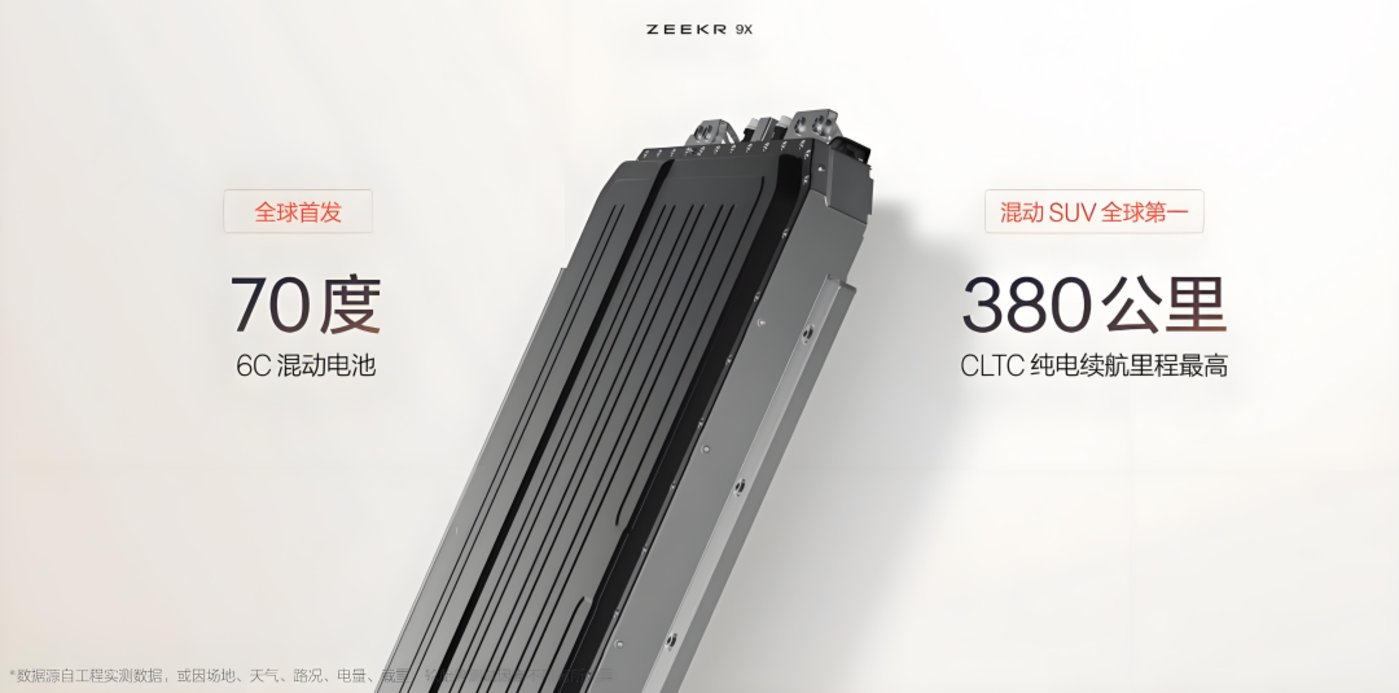

8 月底的成都车展上,当极氪用一块逼近纯电门槛的大电池重塑增程格局,当智己将 CLTC 工况下 250 公里的纯电续航烙刻在展车额头,当昊铂以近乎执拗的姿态堆砌着动力电池容量,这场无声的较量实则是整个新能源汽车产业对技术路线最尖锐的一次集体叩问。

在纯电浪潮奔涌向前的历史节点,增程与插混车型正经历着前所未有的身份焦虑:它们既要背负 「过渡技术」 的原罪标签,又试图用更大号的电池证明自己的存在价值;既恐惧于充电网络尚未织就的安全网,又不得不直面政策红利消退倒计时的残酷现实。

这场 「大电池+小油箱」 的产品革命,究竟是危机感之下的生存智慧,还是旧时代落幕前的回光返照?或许答案早已藏在那些被刻意放大的续航数字里,藏在销售顾问反复强调的 「可油可电」 话术中,藏在每一个车企决策者深夜案头的盈亏报表上。

向纯电低头?

站在今年的夏末回望,中国新能源市场的版图已被纯电车型撕开巨大的裂口。

乘联会数据显示,7 月纯电批发量同比再涨三成,反观增程品类仅剩个位数的增长。曾经凭借 「无里程焦虑」 横扫市场的增程神话显露出疲态,各家车企终端门店的销售策略也悄然生变,「纯电续航」 四个大字被贴在展车前额,才勉强留住那些即将转身走向纯电展区的潜在客户。

这种戏剧性的场景转换,折射出市场需求端的深层裂变。两年前还被视为入门级标配的 250 公里纯电续航,如今已成为增程车型竞相突破的技术标高。极氪们之所以敢把电池包推至 50 度级别,本质是在进行一场精密的成本收益测算。

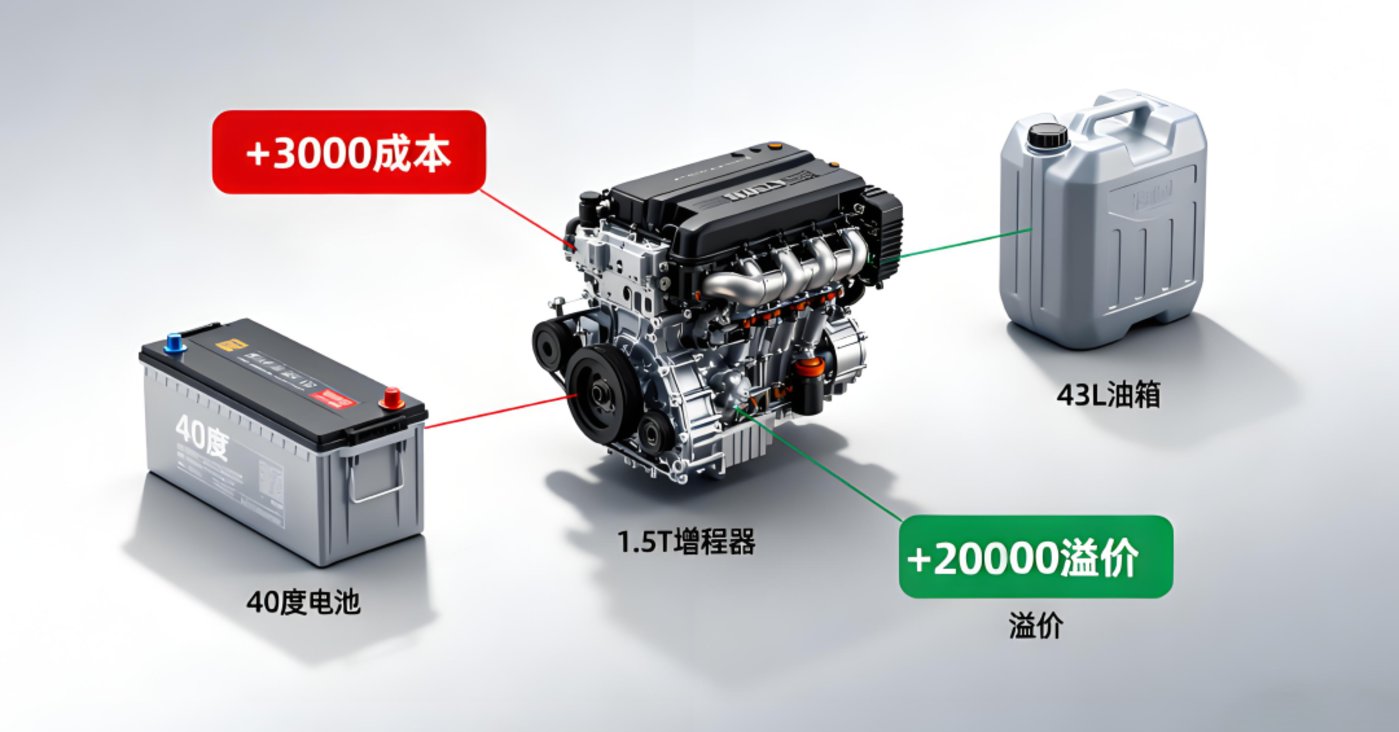

当动力电池均价两年暴跌四成,当公共充电桩的城市覆盖密度从每平方公里 1.7 个提升至 2.43 个增幅达 43%,足以支撑起这场 「伪纯电」 体验的革命。车企们心照不宣地算清了一笔账:40 度电池搭配 1.5T 小排量增程器再加 43L 油箱的组合,成本仅上浮三千元,却能在终端市场收割两万元的溢价空间。

但这绝非简单的产品升级,而是关乎生死存亡的战略重心转移。上海、北京等地已然明确 2025 年后插混车型不再享受绿牌政策,留给车企们的窗口期精确到以月计数。在牌照与补贴的双重红利消逝前,将所有技术储备倾注于提升纯电续航,成为当下最务实的生存策略。

车企们在政策闸门落下前的最后时刻,拼命将产品的 「含电量」 推向监管阈值的边缘。这种看似激进的产品策略,实则是被纯电大军压境后的战术性撤退,是在夹缝中求生的精明算计。

市场的微妙变化还体现在用户画像的迁移上。早期增程车主多为充电不便的三四线城市用户或长途需求较多的家庭用户,而现在选择增程车型的用户中,有近六成来自一二线城市,且拥有固定车位和家用充电桩。

他们选择增程车型并非因为充电不便,而是将其视为 「纯电车型的保险方案」,即日常用电满足环保与经济性需求,长途用油应对突发状况。这种用户心态的转变,彻底重塑了增程车型的产品定位。

赛道切换中

拆解这场突如其来的 「大电池运动」,会发现其底层逻辑深深植根于产业发展的结构性矛盾。

动力电池价格曲线的陡峭下行,与充电基础设施网络的生长速度形成了诡异的时空错位。宁德时代们用规模效应把电池成本砸穿地板价的同时,国家电网的充电桩建设仍在穿越在城乡二元结构之路。这种不同步造就了独特的市场机遇窗口:廉价电池提供的 「类纯电」 体验,恰好填补了充电网络覆盖不足留下的心理空白。

车企们的算盘打得精妙绝伦。既然短期内无法构建媲美加油站的服务网络,那就先用大容量电池消解用户的补能焦虑;既然快充技术尚未突破十分钟补能瓶颈,那就用更大的电池蓄电深度延长实际使用半径。

这种 「用空间换时间」 的策略,本质上是对基础设施短板的被动适应。但危险在于,当消费者逐渐适应了大电池带来的日常通勤纯电化,一旦充电网络真正完善,现有产品架构反而会暴露其冗余设计的致命缺陷。

只是技术的钟摆始终在摇摆。早期 「小电池+增程器」 的经典范式,本是为降低成本而生的经济解法。彼时每度电高昂的成本,决定了必须严格控制电池容量。而今风云突变,电池降价的速度远超所有人预期,使得 「大电池+小油箱」 的新组合具备了商业可行性。这不是技术的进化,而是供应链革命引发的重组。就像智能手机厂商突然获得了廉价的高像素传感器,即便算法优化跟不上,也要先把硬件参数拉满吸引眼球。

于是,能量管理智能化成为核心差异点。宁德时代骁遥超级增混电池,通过 SOC 高精模型将控制精度提升 40%,电池利用率增加 10%;小鹏的增程车型搭载 AI 动力系统可自主决策油电使用策略;北京汽车研究院开发的智能调节系统,更能根据路况实时切换能源模式,例如在高速巡航时启动增程器供电,并将多余电能回充电池,实现能耗最优解。

增程器的小型化还解决了过去的 「笨重」 痛点,新型增程器功率从 60-80kW 降至 20-30kW,推荐采用两缸发动机替代四缸结构。智己 LS6 搭载的 1.5T 增程器通过分层燃烧技术,将亏电油耗压缩在 5.32L/100km,NVH 性能比前代提升 40%。现代汽车即将推出的增程 SUV 更采用磁通电机技术,使增程器体积缩小 37%,重量减轻 102 公斤。

不过,更深层的产业悖论在于,这种看似进步的产品迭代会不会延缓了真正的技术突破。

豪车的良药

如果说大众市场的厮杀充满烟火气,那么 50 万以上的豪华车市则是另一番暗流涌动的景象。

在这个纯电渗透率尚不足三成的金字塔尖,增程式意外成为了传统豪车用户的能量迁移通道。极氪 009 光辉版、仰望 U8、路特斯 Eletre 增程版的相继问世,似乎应征了一个耐人寻味的事实:越是价格敏感度低的用户群体,越难以割舍发动机带来的确定性安全感。

这里的关键在于消费心理的微妙差异。百万级买家不在乎多花十万块购置税,却极度厌恶等待充电桩时的不确定感。他们欣赏电机瞬时扭矩带来的澎湃动力,同时又对电池衰减曲线心存疑虑;渴望拥抱新能源的身份认同,又不愿彻底改变数十年形成的用车习惯。增程的弧线便很好的弥补了各方缺陷,也打消了高端用户购车的纠结点。

豪华品牌的操盘手们深谙此道。他们将增程器包装成 「无声守护者」 的概念,用德国工程师调校的自然吸气发动机运转品质,对冲电池系统的工业冰冷感。在这种叙事逻辑下,那块占据底盘大部分空间的大电池不再是妥协产物,而是彰显科技实力的 「杀器」。高达 35% 的溢价空间,既是对目标客群心理账户的精准收割,也是对传统豪华定义的创造性转化。

展望 2026 年百万级豪车新能源渗透率过半的预言,纯电阵营注定只能拿下其中三成份额。剩下七成空白地带,或许正是增程技术最后的舞台。那些藏在引擎舱里的小型高效发电机,经过特殊隔音处理的动力总成,专为豪华驾乘开发的智能能量分配系统,共同构成了一套完整的价值话语体系。

所谓 「大电池小油箱」 的本质,还是新旧能源体系交替时期的迭代产物。它承载着产业链上下游的利益平衡,寄托着资本市场对估值模型的执念,安抚着消费者对变革的恐惧本能。但在历史的长镜头下,所有过渡形态都终将被主流范式取代,区别只在于退出舞台的姿势是否优雅。

车企们此刻最需要的或许是超越周期律的战略定力。与其在电池容量的数字游戏中内卷至死,不如沉下心来打磨真正的核心竞争力。或是像特斯拉那样重构直营服务体系,或是学比亚迪垂直整合供应链,亦或是效仿华为赋能生态伙伴。毕竟,当充电五分钟续航八百里的固态电池真的来临,当高速公路服务区布满换电站,今天所有的战术机动都将沦为明日黄花。

站在能源革命的历史坐标系上,增程式注定不会成为终点站。不过它的存在,本就是市场经济规律作用下的合理产物。当行业从 「续航竞赛」 转向 「体验革命」,技术路线的多元共生将成为新常态。对于车企而言,比选择增程或纯电更重要的,是建立 「用户需求-技术迭代-商业闭环」 的动态平衡。

参考资料:

- Tech 星球,《销量骤降 11%,车企集体踩坑增程?》

- 豹变,《背上 「大电池」,增程、插混要抢纯电的饭碗?》

- 经济观察报,《增程车纯电续航越来越长,是进步还是偏离初心?》

- 晚点 Auto,《增程车进入长纯电续航时代:是更好的电动车,还是更尴尬的电动车?》