【TechWeb】6 月 21 日消息,从 2022 年底 ChatGPT 出世至今,全球大模型厂商们卷参数、卷性能、卷排名,打造了 「百模大战」 的声势,而成功把英伟达拱上市值第一名的宝座。

钱不能只让英伟达一家挣呐,大模型厂商们纷纷将重心转向场景落地和商业化探索,也就是如何让大模型创造社会价值进而让企业获得收益和回报。

大模型企业在进行商业化时,是选 To B 方向还是选 To C 方向呢?这个问题是需要首先想清楚的大方向。

先看看各位大佬怎么说

近期,国内外 AI 圈的不少大佬,包括百度 CEO 李彦宏、零一万物 CEO 李开复、清华大学智能产业研究院 (AIR) 院长张亚勤院士都谈到了这个话题。

在近日的 「亚布力成长计划-走进百度」 活动上,李彦宏谈到:「大模型对于 To B 业务的改造,会是非常深刻和彻底的,比互联网对于 To B 的影响力要大一个数量级。」

他认为,随着时间的推移,大模型在 B 端的影响会越来越显著,「今天,大模型在 B 端的影响已经大于 C 端了。」

在第六届 「北京智源大会」 上,李开复也花了大量篇幅来谈论大模型产业化场景 To C 和 To B 的优劣。

李开复认为,「在中国 To C 短期更有机会,国外 To C 和 To B 两者都有机会」。

李开复也认为,大模型在 To B 方向上带来更大价值。这一点上,和李彦宏观点一致。

但是李开复认为,大模型 To B 这个领域有几个挑战:

第一个挑战是大公司、传统公司不是很敢采取颠覆式技术,大公司会习惯每年增长 5% 预算,做和去年一样的事情;

第二个挑战在中国比较严重,许多大公司没有认识到软件的价值,为软件付费的意识有待进一步提高。现在有许多大模型公司在竞标时越竞越低,做到最后做一单赔一单,都没有利润。

言外之意,是在中国做 To B 很难赚到钱,竞标压价太严重。这就能理解他为何认为 「在中国 To C 短期更有机会」。

李开复对于大模型公司大打价格战的态度,向来是不太认同的。在此前阿里、腾讯、字节、百度纷纷降价大模型 API 调用费用时他就有过对 「价格战」 的担忧,「如果大家宁可赔光通输也不让你赢,那我们就走外国市场。」

大模型做 To B 不容易,做 To C 就简单了吗?

李开复认为在 To C 方面,「技术带来的领先窗口非常短暂,一旦巨头看到你验证了 PMF,他们会有很多方法超越你。」

也就是作为大模型创业公司,同样需要面对移动时代创业者需要回答的问题:如果腾讯也做,你怎么办?

因此,李开复认为最终胜出的大模型 To C 应用不只是需要有技术优势,还需要在时间窗口内打造持续优势,比如品牌优势,比如社交链,比如用户数据,让用户不能离开你这个平台。

零一万物的 To C 产品也是现在海外推出、采用付费订阅模式,比在国内推出的万知要早一年。

也是在北京智源大会上,张亚勤认为,在应用和服务层面,To B 的周期相对较长,而 To C 的应用产品则可以迅速推出,这与过去的 PC 互联网和移动互联网的发展路径基本一致。

各厂实际情况如何?

其实做 To C 还是 To B 这个问题,对于已经拥有成熟业务的科技企业来说,并没有太多纠结,它们最直接的商业化手段就是用 AI 来加持自己已有的成熟业务。

例如,微软就是将 OpenAI 的能力集成到自己现有业务中,打造出各种 copilot,来服务他的客户。从微软角度看,大模型是落在 To B 还是 To C 路线上不重要,重要的是能用来加强现有业务服务对客户的吸引力和粘性。

但,单看 OpenAI 的发展,它完全是凭借 ToC 产品 ChatGPT 火爆而声名鹊起、身价倍增。同时,OpenAI 也提供 GPT-4o 等大模型的 API 给企业和开发者,这一部分又是 ToB 的服务。

OpenAI 这种在 To C 端通过收取 ChatGPT 的会员费和在 ToB 端通过 「公共云+API」 的方式收取大模型 API 调用费用的商业模式,已经成为目前大模型企业间最主流商业模式。

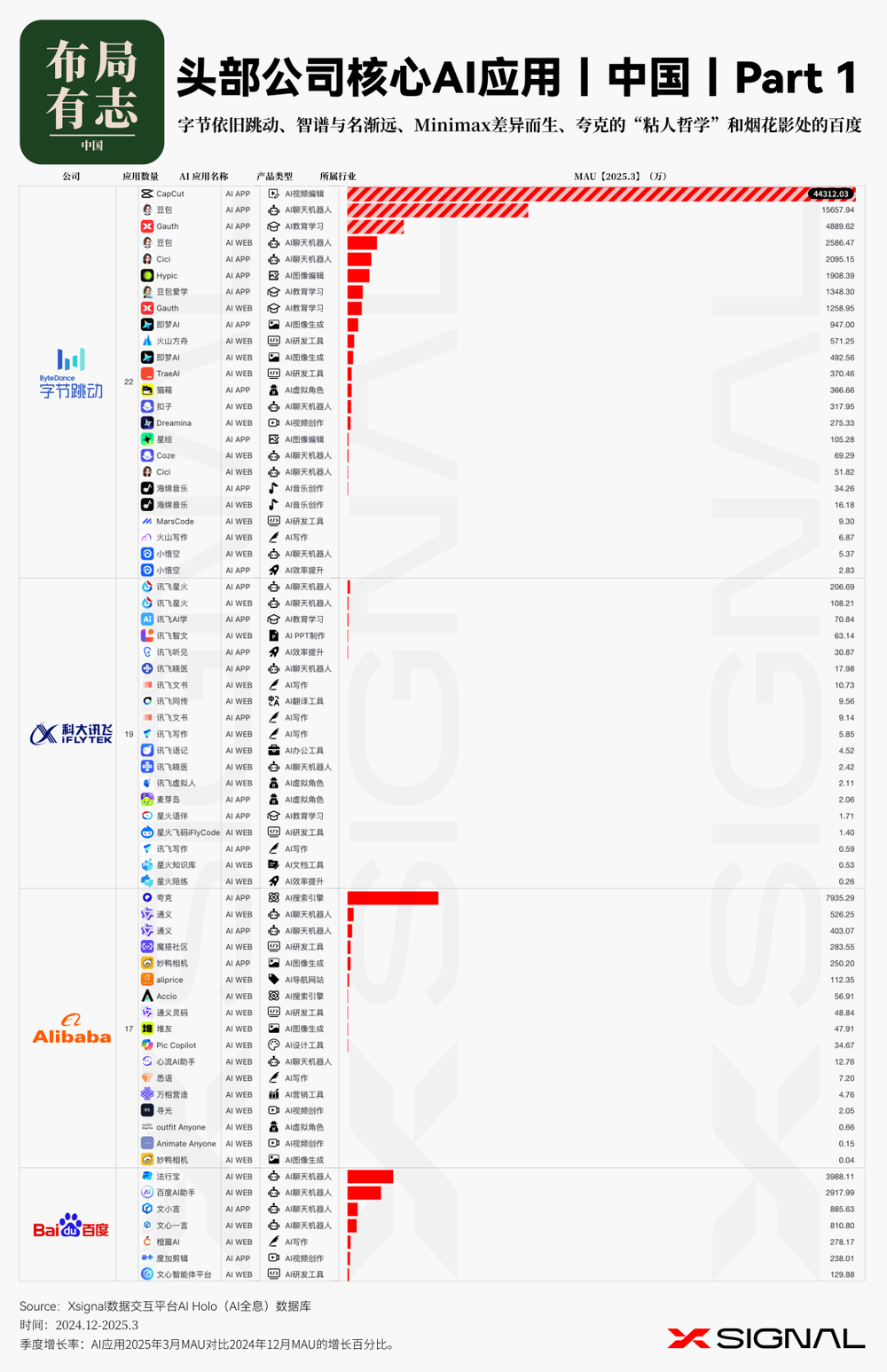

百度的文心一言、文心一格等 ToC 产品也是收取会员费,同时,百度又通过云上千帆大模型平台,向企业提供文心等大模型的 API 调用。阿里、字节跳动、腾讯也是 To B 和 To C 并行,不同之处只是在 C 端采用免费策略。

零一万物、智谱 AI、百川智能、月之暗面等大模型创业公司也是 To B 和 To C 并行。

图源:月之暗面

另外,昆仑万维虽然也是 to B 和 To C 并行,但是它 To B 的生意做法和上面这几家不同。昆仑万维的态度是不卖 API,也就是并不直接通过收取大模型 API 调用费用的模式。它是直接向 B 端客户提供产品化、功能化的大模型应用。模型和产品融合是趋势,这样的商业化市场会更大、更有价值。

从以上各家实际的操作来看,在大模型商业化道路选择上都采用了 ToC 和 ToB 同时押宝的策略。

既做模型也做应用的打法是合乎逻辑的。

一方面,有 C 端产品,可以不断收集用户的反馈、积累模型的应用实践,大模型研发者才能深刻认知自己对模型的需求、以及如何迭代模型。如果只是向外部开放 API,很难形成用户反馈闭环。

另一方面,C 端产品如果成功获得高口碑,对 ToB 端的业务将大有裨益。参考 ChatGPT 对 OpenAI 的意义。

数据显示,2023 年我国生成式人工智能的企业采用率已达 15%,市场规模约为 14.4 万亿元。

IDC 发布的 《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》 指出,生成式 AI 在中国市场的发展尤为迅速,预计到 2027 年投资规模将超过 130 亿美元,五年复合增长率达到 86.2%。

《中国 AIGC 应用全景报告》 给出的 AIGC 应用商业化进程的三个阶段分别是:第一阶段 2024 年到 2027 年主要为产品落地阶段,第二阶段 2028 年到 2029 年进入商业模式发展成熟阶段,第三阶段即 2030 年以后,进入规模化盈利阶段。

截止今年 4 月底,国内共计推出了 305 个大模型。李开复预计在大模型竞争接近终局的时候,中美两个国家能够存活的大模型公司可能也就 30 个。

OpenAI CEO 山姆·奥尔特曼在近日瑞士举行的 2024 年人工智能向善全球峰会 (AI for Good Global Summit) 上则预计,尽管将有成千上万的大语言模型被开发出来,但其中只有少数,如 10 个、20 个会获得大量的使用和最密集的资源投入。

从上述分析报告来看,生成式 AI 虽然被认为市场前景广阔、市场规模增速迅猛,但是到能实现规模化盈利,还有至少 5 年时间要奋斗。这期间,无论在 To B 还是 To C 路线上,大模型厂商们都将面临激烈竞争和洗牌,不管哪条路,活下来才有路!