文 | 大模型之家

AI 迟到的 iPhone,满场尴尬……

昨晚,一则“Apple Intelligence 上线再度延期” 的消息,给苹果在中国市场的 AI 布局泼了一盆冷水:苹果原计划与阿里巴巴合作推出“Apple Intelligence”AI 服务,却因未获中国批准而被迫再度延期。这并不是苹果第一次在 AI 落地上“ 跳票”,但这次的影响尤为关键,背后牵扯的不只是技术问题,更是地缘政治和监管格局的错综复杂。

作为苹果在去年年中为 iOS 18 重磅发布的 AI 功能,在中国上线却“ 命途多舛”。相较于美国本土于 2024 年 10 月正式上线该功能,Apple Intelligence 原定于 2025 年 5 月随 iOS 18.5 一同上线的 Apple Intelligence,在中国版本上引入了“ 双轨制” 设计,试图通过阿里“ 通义千问” 和百度“ 文心一言” 的本地模型来实现内容合规与隐私保护。

对此,阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信曾在迪拜峰会公开表示已准备就绪,但最终,合作却被“ 冻结在审批流程” 中。

AI 功能成了“ 口头支票”,引发了网友的吐槽:“iPhone 16 口口声声‘ 为 Apple 智能而打造’,结果 iPhone 17 都快上了,AI 还在路上。”

“ 为 Apple 智能预备好” 的口号如今看起来像是倒映在时间缝隙中的虚影。随着苹果折叠屏、超薄机型已陆续曝光,却依然掩盖不了苹果在 AI 落地上的持续滞后。更严重的是,随着每次延迟的公告接踵而来,人们对 Apple Intelligence 的信心也在不断流失。

当真落后?为终端设备而生

在大众印象中,苹果在 AI 领域的进展“ 遥遥落后”。无论是 Siri 功能的羸弱,还是 AI 体验的缺失,都让其与 OpenAI、Google 甚至国内的百度、阿里形成鲜明对比。行业专家直言,苹果至少落后了两年。

但事实果真如此吗?若聚焦其背后的技术体系,答案并不简单。

2024 年以来,苹果接连公布多个重量级 AI 项目。其中最具代表性的,是 Apple Foundation Model(AFM) 与 FastVLM。

其中,AFM 是苹果语言大模型的核心基石,设计初衷并非跑分,而是为 iPhone、iPad、Mac 等设备量身定制的“ 端侧 AI 引擎”。该模型通过知识蒸馏、结构优化和参数压缩等技术手段,在不到 30 亿 (3B) 参数规模下实现了媲美 GPT-3.5 的写作能力,并可在 iPhone 15 Pro 上 82ms 内响应首个 Token。

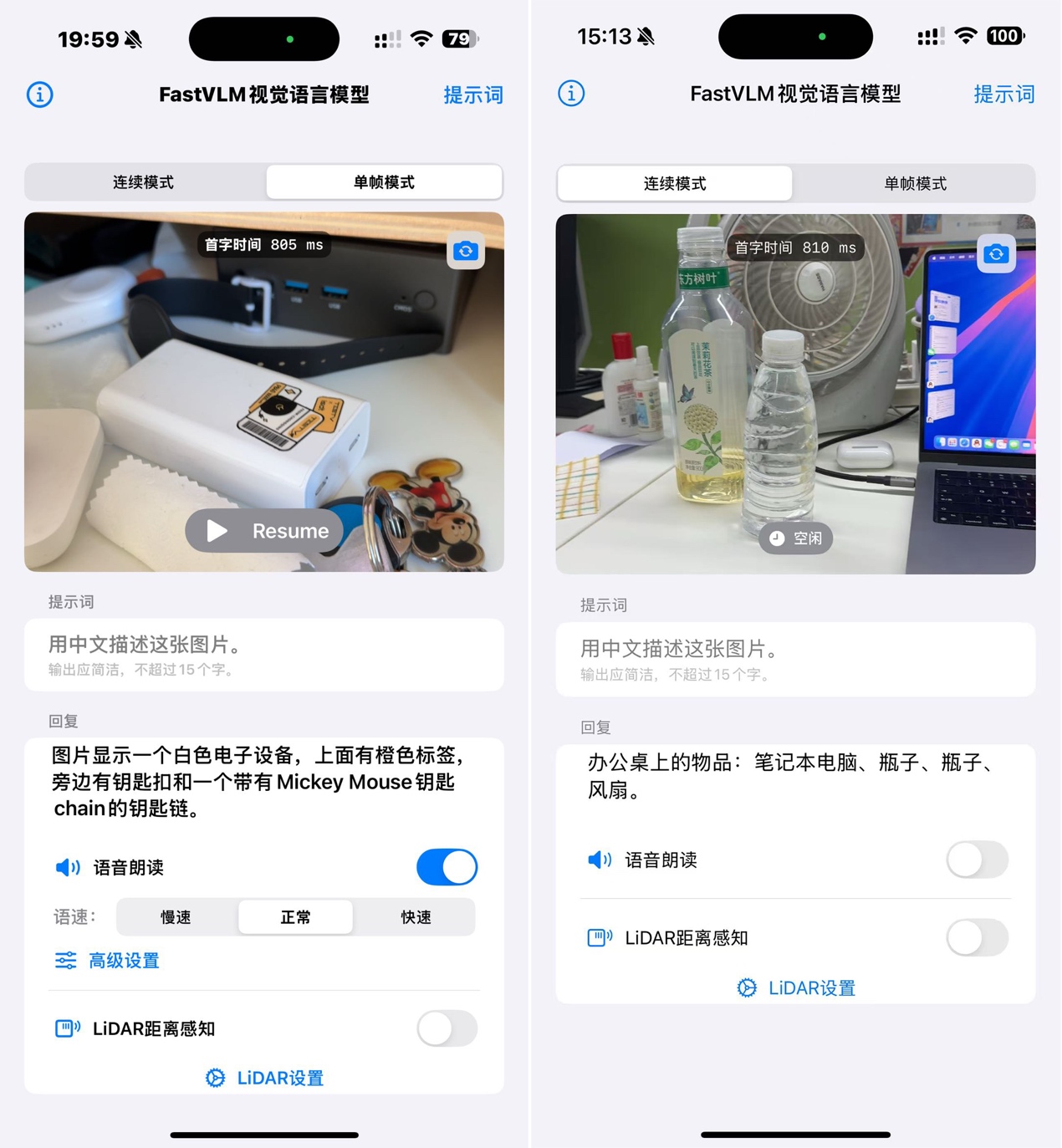

图为FastVLM-0.5B效果实测

而 FastVLM 则是视觉 AI 的一次重大突破。在移动设备上运行的多模态大模型往往面临算力和能耗的双重瓶颈,FastVLM 通过引入 FastViTHD 混合视觉架构,压缩模型体积并提升推理速度,在 iPhone 上实现了传统 ViT 模型无法想象的 85 倍首 token 加速。

这一切都表明,苹果并非没有 AI 积累,只是它始终坚持从终端设备出发,将 AI 作为硬件体验的一部分来打磨。这种策略决定了它的技术路径偏向“ 隐性”:非聊天机器人的炫技,而是隐入相册、邮件、备忘录等原生应用中,作为底层能力默默运作。

只是,这种隐性部署也决定了它难以用 ChatGPT 那样的“ 对话交互” 来展现“ 惊艳”,从而在认知层面显得落后。而随着 AI 计算任务日益复杂,纯端侧架构已难以为继,苹果的“ 设备优先” 哲学也不得不向现实妥协。

内因外患,苹果 AI 注定“ 瘸腿”

要理解苹果 AI 的困境,必须正视一个事实:AI 终端和 AI 服务之间,从来就不是非此即彼的关系,而是“ 云-端协同” 的产物。

造成这一现象的原因,在于作为一家“ 国际性消费电子巨头”,苹果在推动AI 战略的过程中,既要应对终端设备性能的限制,又需应对各地监管政策的复杂性。尤其是在中国和欧盟市场,苹果的 AI 战略遭遇了明显的阻力。

其中,“消费电子产品公司” 的属性,让苹果拥有了海量的终端设备,依托自研的 Apple Silicon 芯片 (包括 A 系列和 M 系列等) 在 iPhone、iPad 和 Mac 等设备上运行 AI 模型。然而,随着大模型技术的迅猛发展,终端设备在处理复杂AI任务时仍然显得力不从心,由于体积和功耗的限制,设备端只能运行规模较小的模型,复杂的运算任务仍需依赖云端算力。

为此,苹果在 Apple Intelligence 中引入了混合架构,简单任务由设备端处理,复杂任务则通过加密传输至云端 AI 模型进行运算。在海外市场,苹果选择与 OpenAI 合作,利用其大模型能力来增强 Siri 等功能。

然而,苹果同时作为一家“ 国际化” 公司,云技术联网技术的应用,又要牵涉到本地化的合规问题。例如苹果 AI 更晚登录欧盟和中国大陆,主要就是涉及监管与审批,但在中国,由于数据本地化和算法备案等合规要求,苹果不得不放弃海外方案,转而接入本地 AI 供应商。这也正是它选择阿里巴巴、并兼容百度模型的原因。

然而,技术调整并不意味着问题迎刃而解。中国 AI 监管的高标准,以及中美之间愈演愈烈的技术审查,使得苹果 AI 项目的每一步都如履薄冰。消息人士透露,监管审批的冻结不仅与技术方案有关,还受到美国方面的直接干预。美国政府担忧苹果借与中企合作“ 间接输出 AI 技术”,甚至讨论是否将阿里纳入限制出口的“ 实体清单”。这一幕与当年华为遭封锁如出一辙,只不过这一次,主角换成了苹果。知情人士称,因中美间的地缘政治不确定性上升,该项目审批陷入停滞。

为了“ 掩盖” 在云端 AI 能力上的缺陷,苹果每每都将端侧 AI 运算的隐私优势作为“ 遮羞布”,但随着 AI 技术探索的深入、AI 使用伦理的建立以及监管的加强,未来云端 AI 注定走向更加规范的未来。

而更大的危机还在于时间窗口的收缩——在AI产品迭代周期越来越短的背景下,苹果若无法及时推出AI服务,将面临市场用户的连续流失。而中国市场,占其营收近 20%,已开始显露出危险信号。

华为逆袭,苹果式焦虑成真

其中,最显著的信号之一,来自苹果手机在中国市场份额的骤降。

2023 年初,苹果在中国高端手机市场占有率一度高达 70%。然而,据最新数据显示,这一数字在 2025 年第一季度已滑落至 47%。与此同时,华为则在两年内实现了惊人的逆势增长,市场份额从个位数上升至 35%。这不仅是销量的数字游戏,更代表了消费者心智层面的迁移。

在 AI 技术成为卖点的当下,华为不断强化其盘古大模型的终端应用,无论是小艺助手,还是 HarmonyOS 的智能中枢,已在用户体验中展现出强大适配力。更重要的是,在通信、续航、拍摄等传统优势加持下,华为逐渐重新定义了高端国产手机的新标准。

苹果的问题,不只是 AI 来得慢,更在于它“ 给不了确定性”。每一次功能延期,每一次技术妥协,都在削弱用户对“ 果味体验” 的信仰。而华为,则通过连续发布的旗舰新品、可见可感的 AI 体验,稳步推进市场认同。这种对比,就像是“ 沉默中的告别” 与“ 高调的归来” 之间的对照。

全球博弈下的本地化困局

其实不止在中国,苹果的 AI 战略在全球也面临重重阻力。在欧盟,由于 《数字市场法案》(DMA) 对互操作性提出更高要求,苹果被迫推迟 Apple Intelligence 的上线。欧盟方面明确指出,苹果需开放 AI 模型接口以供第三方调用,这与苹果一贯的封闭生态矛盾重重。

在美国,OpenAI 等合作伙伴正在成为苹果 AI 功能的核心支撑,但这种依赖也让苹果变得被动。一旦 OpenAI 陷入法律、伦理或政策风波,Apple Intelligence 的稳定性将遭到直接冲击。

而回到中国市场,苹果既不能像国内厂商那样深度参与监管合规,也不愿将核心数据和架构完全交由中方托管。这种“ 想做又不敢做” 的犹豫状态,使得它在合规、体验和战略部署三者之间始终摇摆。

苹果所面临的问题,从来都不仅仅是技术问题,而是一个科技巨头在全球多元政治格局中寻求战略落地的缩影。尤其是在 AI 这样一个极度敏感的领域,任何合作都可能被放大成地缘竞争的筹码。

迟到的苹果 AI,还能赢吗?

苹果 AI 的每一次延期,都是一次战略路径的重新调整。它不缺技术积累,也不缺工程能力,真正稀缺的,是在不同市场中找到平衡点的智慧。如今的Apple Intelligence,既要应对用户的期待,也要穿越监管的迷宫,还要在本地合作中掌握主动。这一切复杂交织,使得它每向前一步都举步维艰。

当 AI 成为手机的新引擎,苹果要想保住昔日王座,就必须拿出能真正落地、稳定可信的解决方案。而这一切,留给苹果公司和库克的时间已经不多了。因为下一代 iPhone 发布时,用户也许不会再仅仅关心处理器的跑分、摄像头有多少像素,而是会问:“ 你的 AI,到底准备好了吗?”

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App