文 | 第一新声,作者 | 琳玉

近期,SaaS 圈又热闹了起来。

融资与并购事件接连发生,透露出一个清晰的信号:AI Agent 已经成为必答题!

5 月,数字化营销运营商 Whale 帷幄完成 6000 万美元 C+轮融资,随即公司发布了企业级 AI 知识库+智能体平台“ 羽墨”;同期,一体化 HR SaaS 平台北森控股收购酷学院,意在整合双方 AI Agent 技术能力布局 AI-Learning 市场,推出基于 AI 大模型的新一代学习平台——AI Learning。

6 月,SASE 服务商亿格云成功完成 Pre-B 轮近亿元融资。在其公布的最新战略蓝图中,“ 一底座· 双 Agent· 全 AI 智能协同” 的技术框架被置于核心位置,AI Agent 的战略重要性不言而喻。

当前,市场上几乎所有主流的 SaaS 企业已相继推出了自家的 Agent 产品。近期,也有多家投资机构和 SaaS 企业向第一新声表明了 AI Agent 的重要性。那么,随着中国 SaaS 行业的发展遭遇瓶颈,AI agent 的出现,是否会成为 SaaS 行业的“ 解药”,助力企业突破困境,找到第二增长曲线呢?

AI Agent 强势“ 入侵”SaaS 行业

近年来,尽管国家层面多次出手优化 SaaS 行业环境,其中包括推动企业数字化转型、鼓励云计算与 SaaS 融合、推出税收优惠、信息安全法规等措施。但整体而言,SaaS 行业激烈的竞争局面依然存在。

“ 在软件行业,特别是 SaaS 行业,大家普遍认为这是一个高毛利的行业。虽然表面上毛利率可以高达 80%,但在扣除 30% 到 40% 的研发费用和 30% 到 40% 的销售费用后,企业几乎处于微利甚至亏损的边缘。” 明道云创始人任向晖曾在 2024 年的一次采访中说道。

在此背景下,AI 的出现为 SaaS 行业带来了诸多新的可能性与创新空间。

人效数字化服务商盖雅工场的董事长兼 CEO 章新波,对 AI 带来的改变有明显的感受:“AI 的崛起为 SaaS 公司带来了内外双重变革。对外而言,它显著提升了产品力,加快了产品迭代速度、提升了产品质量。对内而言,AI 工具的应用极大地提高了员工效率,普通工程师的工作效率甚至可提升至原来的 10 倍甚至 20 倍。”

那么,AI Agent 又是从什么时候影响 SaaS 行业的呢?

沃丰科技 COO 程俊来告诉第一新声,早在 2023 年,市场上便出现了技术拐点。模型多轮对话能力突破后,Agent 开始具备 “ 任务拆解 - 资源调度 - 结果验证” 的闭环执行能力。到了 2024 年,沃丰明显感觉到,客户咨询中关于“Agent 能否替代人工流程” 的提问量大幅增长。其中,制造业、零售等行业对“ 智能决策型 SaaS” 需求显著提升。

加之 Salesforce 在 2024 年 9 月全球推出 Agentforce 1.0,接着又通过 Einstein GPT 布局 Agent-driven CRM;2024 年 10 月,Dynamics 365 集成 10 大 AI Agent。随后,国内 SaaS 企业也加速技术融合,羊群效应在整个行业中逐渐蔓延……

AI Agent 对 SaaS 行业的改变是复杂多元的。

从章新波的观察来看,Agent 对 SaaS 行业的改变体现在产品、技术等各个方面。“SaaS 公司本身拥有大量宝贵的数量沉淀,过去,这些数据往往未能被转化为真正的数据资产,但是现在有了这样的可能性,甚至可以杂居此基础上,做更多行业化、通用化的能力展出。”

据介绍,盖雅工场目前基于 AI Agent 技术推出的陪练 Agent 为企业带来的管理效率至少能提升 10 倍以上。

以一家拥有 20 家工厂的快消品企业为例,该企业拥有 9000 余份培训素材,传统培训方式效率较低。在将 9000 份材料全部输入系统供 AI 学习后,盖雅 AI Agent 陪练系统可自动生成员工考评题目,不但解决了过去由主管出题导致的风格不一、覆盖面不足等问题,还能为不同员工生成个性化陪练导师,比如为新员工匹配温和耐心的陪练,为资深员工配备严格精准的陪练,从而实现针对性训练。

同时,沃丰科技实际落地的 AI Agent 智能客服平台也在效能方面取得了显著的突破。

据介绍,某新能源车企采用沃丰 AI Agent 智能客服系统,通过 TaskMatrix 框架自由编排 “ 电池保修咨询” 与 “ 充电桩安装预约” 场景流程,GaussMind 大模型驱动 Agent 自主深挖用户意图,如咨询充电慢时追问细节并调用日志分析,联动多系统生成解决方案。最终实现日均处理工单量提升 187.5%、重复性问题自动化解决率达 85%、全流程耗时从 2.5 小时压缩至 28 分钟。

此外,天娱数科构建的覆盖旅游营销全链路的 AI 智能体矩阵,则表现为从内容生产到业务转化的智能化升级,并在旅游营销实战中取得了显著成效:一是运营人效提升达 150%,高质量内容产出速度大幅加快;二是 AI 客服响应率与正确率达 99%,能够有效提升用户交互体验与留资转化率;三是自动化流程显著降低人工成本与流量获取成本;四是智能审查与溯源体系有效降低内容违规风险等。

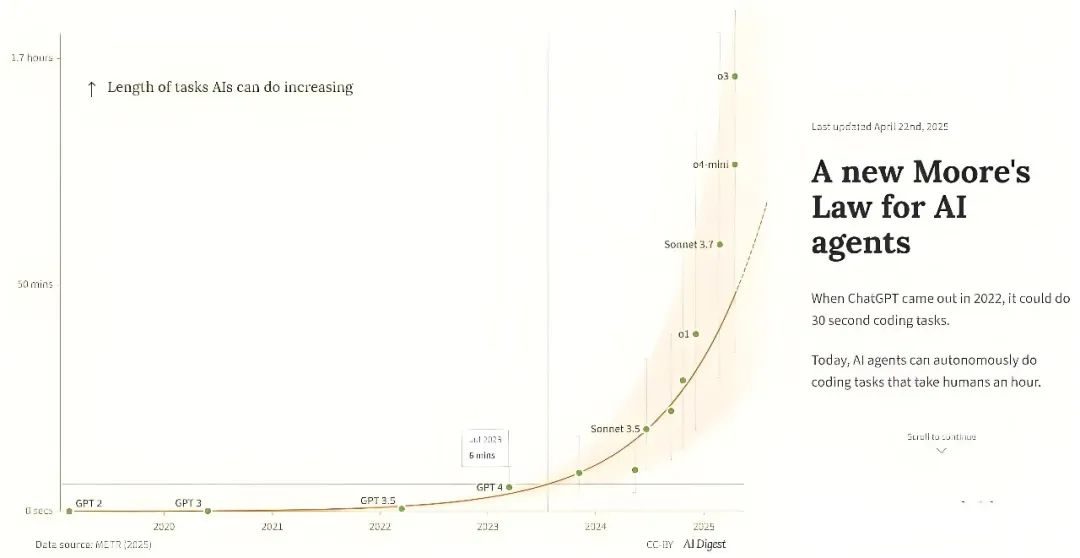

根据 Al Digest 发布的研究,当前,AI 智能体能够完成的任务时长呈现指数增长趋势。其中,任务长度指的是专业人士完成这些任务需要的时间,从不到 30 秒到超过 8 小时不等。智能体已经可以自主完成人类需要一小时才能完成的编程任务,顶尖的 Al 系统可以完成的任务长度正在呈指数级增长。并且,每 7 个月还能够实现翻一番。

在提升产品效能的同时,Agent 对 SaaS 行业带来的商业模式转变也是直观可见的。

“SaaS 行业中,订阅制与定制化模式长期占据主流,这本质上还是卖工具的逻辑。随着 Agent 技术显著提升工具效率后,我们正积极探索并逐步推进按结果付费的商业模式。目前,我们已将自身定位为‘ 实时可量化劳动力管理 SaaS 服务提供商’,致力于为客户提供直观且可衡量的人效提升解决方案。” 章新波表示。

天娱数科 AI 营销业务部 CTO 张宏博向第一新声总结了 AI Agent 技术对 SaaS 行业商业模式的多方位革新:

在服务模式上,SaaS 产品从被动响应需求转变为通过实时分析用户行为和数据主动推送解决方案,从而提升客户粘性;在产品功能上,AI Agent 赋予 SaaS 平台更强的自动化与智能化能力;在盈利模式上,AI Agent 有望通过提供定制化智能体模块、数据洞察服务等增值服务,成为新的增长点,为企业创造额外收益。

综合多位受访者的观点,当前中国 SaaS 行业的整体 Agent 渗透率大约在 30% 左右,并呈现出 “ 头部领跑、垂直深耕” 特征。而在智能客服领域,头部企业的 Agent 渗透率已超过 50%。总体而言,大多数 SaaS 企业对 Agent 带来的发展机遇和潜力持乐观预期。

Agent 三军交战

在当前的 AI Agent 赛道上,参与者大致可以分为三类:传统 SaaS 厂商、AI 原生企业和互联网大厂。在不同基因的主导下,这三类玩家各自展现出鲜明的技术特点和商业化路径。

传统 SaaS 厂商如金蝶、用友等正将 Agent 能力嵌入现有产品线,依托深厚的行业积累和存量客户基础实现快速变现;新兴的 AI 原生企业如智谱 AI、月之暗面等凭借纯血大模型技术和敏捷迭代优势,在基础能力突破上表现突出;互联网巨头则依托云计算基础设施和全栈技术中台,通过云市场规模化输出 Agent 服务,工程化能力强。

AI 原生公司和互联网大厂相比于 SaaS 公司而言,有明显的技术优势。

“ 从定位来看,SaaS 公司与 AI 原生大模型厂商及互联网大厂并不具备直接可比性。坦白说,SaaS 公司并非此次变革中的主流技术先锋。AI 原生大模型厂商和互联网大厂更侧重于底层技术能力的研究与开发,凭借其过往的技术积累和行业经验,能够以更高的全行业视角推进模型的发展。” 章新波说到。

相比之下,AI 原生公司和互联网大厂所开发的 Agent 更多是面向泛行业的某种能力。而 SaaS 公司主要基于局部垂直数据进行应用开发,专注于与业务相关的垂直模块。

再看人才问题,AI 底层技术研发高度依赖顶尖人才。在 AI 原生大模型厂商、互联网大厂和 SaaS 公司这三类参与者中,由于前两者在技术前沿性、资源平台和职业发展前景等方面更具吸引力,优秀人才大多倾向于流向 AI 原生大模型厂商和互联网大厂,而选择加入 SaaS 公司的相对较少。

但同时,SaaS 企业在垂直行业积累了丰富的场景、数据与资源,这使其在一定程度上能够弥补 AI 原生公司面临的高昂行业渗透成本与场景落地挑战,也能弥补互联网大厂工程化能力强但定制化能力相对薄弱问题空出来的定制化市场。

程俊来认为,SaaS 厂商、AI 原生模型公司、互联网大厂都在布局 AI Agent,在谈差异和路径时,需要优先清楚这三类企业的生存法则,因为企业都是基于其‘ 生存诉求’ 再去谈发展的。

“ 整体来看,原生模型公司更专注于底层技术创新,重点在打造通用化 Agent 的技术底座,在战略上是以技术输出为导向,通过通用模型适配多元场景;SAAS 公司的技术路径为基于现有 SaaS 产品集成 AI Agent,聚焦垂直场景功能升级,战略核心是深耕行业需求,强化业务流程与 Agent 的深度耦合;互联网大厂的技术路径是自研大模型+ 整合生态工具,构建 “ 模型 - 平台 - 应用” 闭环,其战略核心为依托流量与多元业务场景,推动 Agent 在内部生态规模化落地,提升行业影响力竞争力。” 程俊来说到。

此外,值得注意的一点是,AI Agent 目前还无法达到适用于任何场景的要求。

章新波告诉第一新声,就人效方面而言,不是所有的 AI Agent 都适合企业内部的场景,自己总结来看,排班系统、技能考评陪练、培优激励、BI 分析等等这几类是适合使用 AI Agent 的场景。

适合使用 AI Agent 的场景有四个共同特点:一是必须是企业内部高频使用的场景,否则 Agent 很难实际用起来;二是场景本身要有丰富的数据基础,以便进行训练和推理;三是容错率较高的场景,因为当前大模型的“ 模型幻觉” 现象普遍存在,例如财务报表这类容错率为零的场景,Agent 很难胜任;四是,场景还必须能带来直接的业务价值。

“ 满足这几个特点场景的 AI Agent 应用能显著提升投资回报率,为企业带来直接可量化的业务价值,企业能够直观感受到效率的大幅提升。这也促使企业主动推广,愿意在下属工厂中规模化应用。” 章新波补充到。

根据 Gartner 最新报告,到 2026 年,30% 的企业将部署 AI Agent 来自动化关键业务流程。因此,对于 SaaS 企业而言,在受限于底层技术能力劣势的情况下,更需要拓展更多场景的 AI agent 应用可能性。例如,从当前的智能客服、数据分析等有限场景,向供应链优化、产品设计等更复杂的业务环节延伸。也许,未来 SaaS 行业的竞争,不仅是技术参数的比拼,更是场景渗透深度和业务价值实现能力的较量。

Agent 救得了中国 SaaS 吗?

长久以来,中美 SaaS 行业的对比成为全球企业服务市场的重要议题。近年来,美国 SaaS 市场崛起壮大,规模曾一度超过中国的十倍之多。

而这一差距出现的原因,主要体现在双方市场对 SaaS 价值的认可度不同,以及行业底层的人才结构等问题。

一方面,中国 SaaS 行业长期面临“ 高价值、低价格” 的困境,企业提供的服务价值与收费严重不匹配。以 Salesforce、Workday 为代表的美国 SaaS 巨头,其高定价不仅支撑了持续的研发投入,更塑造了市场对 SaaS 价值的认可。反观中国,SaaS 企业往往陷入低价竞争,导致研发投入受限,难以突破产品创新瓶颈。

另一方面,更深层的问题在于人才吸引力。在美国,在顶尖的工程师看来,加入头部 SaaS 公司与加入 Google、Meta 等互联网公司并无本质差异,因为这些企业同样被视为技术创新的核心力量。而在中国,SaaS 公司在人才市场的优先级远低于互联网大厂或消费级科技公司。这种人才密度的不足,直接影响了产品创新能力,包括 AI Agent 等前沿技术的突破。

如今,AI Agent 被视为 SaaS 推动产业升级的核心引擎。同时,中美人工智能的发展存在差异,双方市场对 AI Agent 的也态度有所不同。AI Agent 是否到了成为 SaaS 行业解药的地步?甚至帮助中国 SaaS 行业实现弯道超车?

有相关行业人士分析认为,传统 SaaS 应用本质上是基于数据库的简单交互展示层,核心价值在于实现业务需求的增删查改,工具属性强。而在未来,AI Agent 将直接与数据库交互,处理所有业务逻辑。

但在程俊来看来,AI Agent 对于 SaaS 企业而言,是“ 催化剂” 而非“ 万能药”。

“Agent 能解决 SaaS 行业‘ 客户留存难、价值挖掘浅’ 的痛点,但无法替代 ‘ 深耕行业需求’ 的核心能力。” 程俊来解释到,沃丰科技服务的某零售客户通过 Agent 优化会员运营策略,复购率提升 18%,但前提是对服务企业有深度的了解,同时能够基于客户诉求提供相应解决方案。而企业要找到第二增长曲线的关键是 SaaS 企业需从 “ 卖软件” 转向 “ 卖业务解决方案”,Agent 正是实现这一转型的技术载体。

章新波也认为,SaaS 公司不应该寄希望于 AI agent 改变自己的命运。

当前中国市场有可观的人口规模、庞大的企业数量和大量的需求,并且也是一个统一语言、统一时区、统一币种的优质市场。

“ 在这样一个拥有巨大空间的市场中,SaaS 行业的发展却一直遭遇瓶颈,除了找技术和环境等外部原因外,SaaS 企业更应该多思考自身对市场的选择、对目标客户的选择,以及产品所提供价值的能力,是不是跟市场是相符?因为这么广阔的市场空间,企业找不到认可自己产品的客户,也许不是客户问题,而是企业自身没有打到客户的需求点上。” 章新波说到。

从更深层次的发展困境来讲,中国 SaaS 产业面临的困境具有系统性特征,远非单一技术能够破解。正如前文所述,行业困境涉及价值认知、商业模式、人才结构等多维度的结构性矛盾。AI Agent 作为一项技术创新,固然能提升产品能力、改变商业模式,却难以从根本上解决资源配置失衡、客户需求多变、企业本身战略错配等深层次问题。

“ 如果 SaaS 企业把当下遇到的发展问题归结到行业问题、环境问题或者是技术问题,那就不会去反思企业自身的问题。这个时候即使企业拥有前沿的 Agent 或者其他 AI 技术,也依然难以走出发展瓶颈,因为企业可能本身在顶层战略上就出现了问题。” 章新波补充到。

此外,程俊来认为,当前中美 SaaS 行业的差距在于:“ 美国 SaaS 行业在底层技术原创性和生态成熟度方面领先,中国企业则在场景落地速度和成本控制上更具优势。” 也就是说,未来中国 SaaS 行业超越美国确实存在突破点。而 AI Agent 的“ 非标准化特性” 正是中国企业的破局点。

以沃丰科技为例,其针对某汽车集团打造的“ 售后维修 Agent” 结合中国车主服务场景优化流程,效率反超国际同类产品 15%。

技术的演进从不止步,AI Agent 的崛起已成必然。在这场技术变革中,企业更需要清醒地认识到:真正的竞争力不在于盲目追逐风口,而在于如何将技术创新与业务本质深度融合。

一方面,AI Agent 为效率提升和模式创新提供了全新可能;另一方面,若仅将其视为营销噱头或短期解决方案,反而会忽视了企业原本在产品力、客户价值等核心维度上的不足。那些能够以技术解决真实痛点、以创新构建差异化壁垒的企业,才能在潮水退去后依然保持竞争力。

接下来,AI Agent 或将重塑 SaaS 行业的竞争格局。不少相关从业者向第一新声表示,未来将有一半左右的传统 SaaS 企业很难生存。张宏博认为,将来企业想要在行业内占有一席之地,强大 AI 技术实力与丰富数据资源将成为企业保持竞争力的核心。市场上将会出现更多企业通过推出创新性 AI Agent 驱动的 SaaS 产品,抢占市场份额。

“ 未来具备‘ 大模型+ 行业知识 + Agent 工程’ 能力的厂商将崛起,形成‘ 平台型厂商+ 垂直领域专精者’ 的行业生态。” 程俊来说到。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App