文 | vb 动脉网

回望 2015-2025,中国 AI 医疗行业迎来十年巨变—— 从初步探索到赛道分化,从资本狂热到理性聚焦,行业内涌现出一批兼具技术壁垒与商业化能力的明星项目;随着技术突破和产业链协同加速,AI 赋能的新药研发、智能诊断、智慧硬件等赛道逐步崛起,头部企业脱颖而出。投资风口频现,资本与政策助推行业持续进化。本文以数据为入口,系统性梳理十年行业脉络,洞察 AI 医疗背后的资本逻辑与投资风向,以数据视角呈现行业创新周期下的主流趋势。

狂飙与低谷:国内 AI 医药十年间在资本中潮起潮落

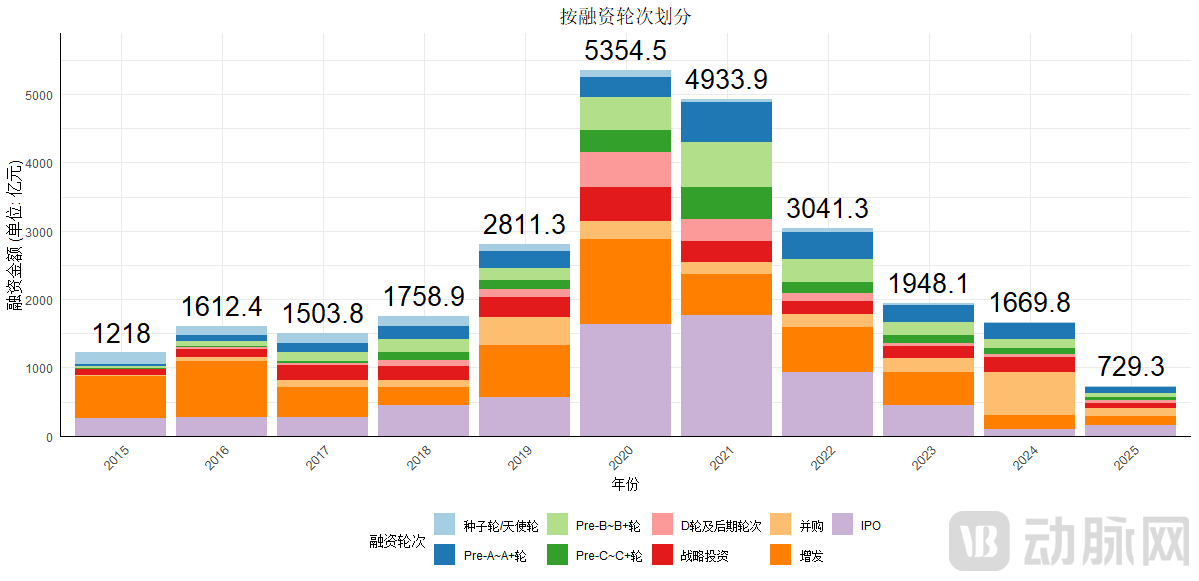

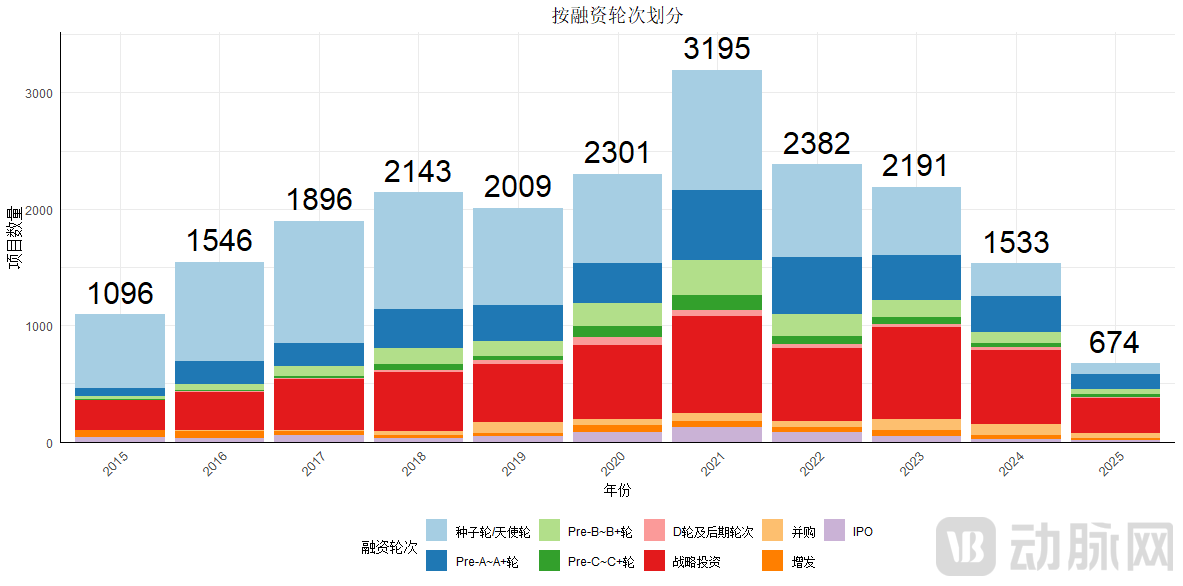

近 10 年来中国 AI 医药项目在资本市场上经历了从快速升温到理性回调的显著周期性变化。回顾 2015-2025 年的投融资数据,国内 AI 医药行业在 2015 年至 2021 年呈现出加速增长的局面,无论是融资事件数量还是总融资金额均逐步攀升,尤其是在 2021 年前后达到阶段性高峰。这一时期,ESMFold、AlphaFold2 和自然语言处理等 AI 工具相继问世,结合 CADD(计算机辅助药物设计开发) 向 AIDD(人工智能辅助药物设计开发) 转型,快速促进了人工智能技术与生物医药研发的深度融合,极大提升了资本市场对该赛道的期望,海量资金涌入,头部企业如更是多轮获大额融资,中早期项目也大量涌现,行业整体上迎来较高的活跃度和关注度。

图:2015.06-2025.06 国内 AI 医疗行业融资金额及各轮次融资金额 来源:根据医药魔方,wind 数据库数据整理

然而,2021 年后市场风向发生转变。据统计显示,无论是行业的融资项目数量还是融资总额均出现显著回落,说明该行业在资本市场的“ 吸金” 能力和热度明显下降。一方面,随着 AI 医药的泡沫显现,多数产品未能上市,盈利模式缺乏可持续性,迫使资本投资趋于谨慎,对项目商业化和落地效果的考察更为严格。另一方面,受全球及国内经济周期影响,2022 年开始国内 IPO 窗口收紧,港股生物医药指数下滑,加上医药行业监管趋严等市场因素,创新药、数字医疗、医疗器械等 AI 医药细分领域的高估值难以持续,融资难度加大,导致部分企业被动收缩。

图:2015.06-2025.06 国内 AI 医疗行业融资数量及各轮次融资数量 来源:根据医药魔方,wind 数据库数据整理

融资轮次方面,2021 年前各轮次 (包括天使轮、A 轮、B 轮及后期轮) 均有活跃表现,突出体现高成长性和资金链充裕。自 2022 年起,呈现两头大,中间小的趋势,及早期和晚期的融资事件占比较高,而中后期融资事件明显减少,资本逐渐向成熟度高的超后期项目和投入较少的极早期项目集中,大量成长阶段的企业生存压力显著提升。整体来看,中国 AI 医药项目在 10 年内经历了由热到冷的波动期,当前进入低谷期,未来发展主要依靠技术性突破和商业模式落地来增强该行业的可持续发展。

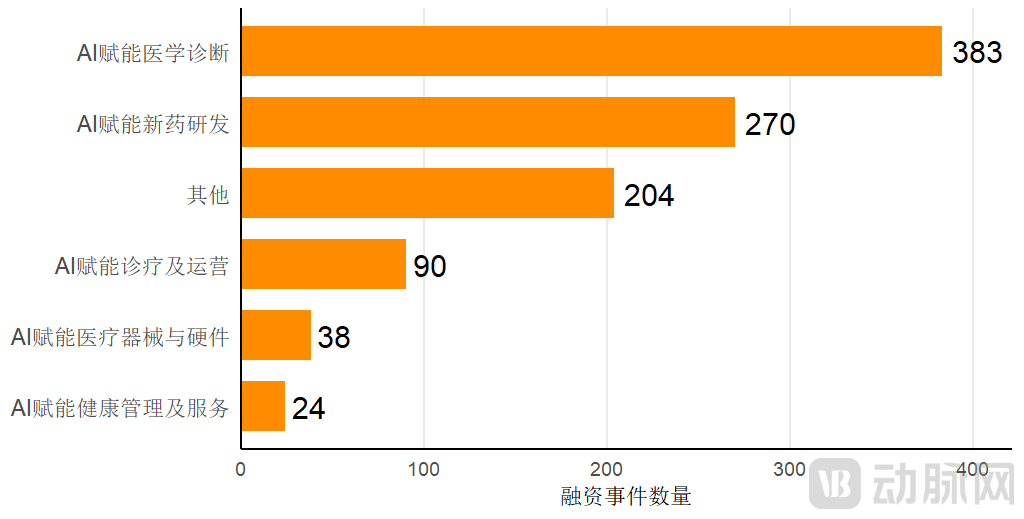

资本聚焦:AI 医学诊断和新药研发

近 10 年来,国内 AI 医疗项目在细分赛道上出现明显结构性分化。AI 赋能医学诊断以 383 起融资事件高居首位,成为资本最为青睐的领域,反映出 AI 在医学影像与辅助诊断领域的快速落地和商业化预期突出。AI 赋能新药研发以 270 起融资位列第二,显示出 AI 在药物发现及分子设计环节技术前景备受资本认可。相较而言,其他类别 (204 起)、AI 赋能诊疗及运营 (90 起)、医疗器械与硬件 (38 起)、健康管理及服务 (24 起) 则显著落后,表明行业资源和投资主要集中在医学诊断和新药研发两个核心赛道。

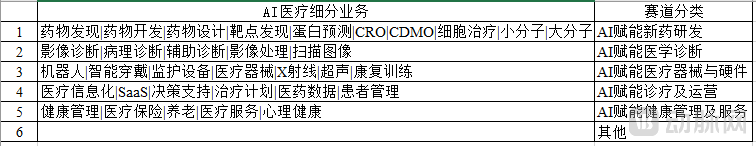

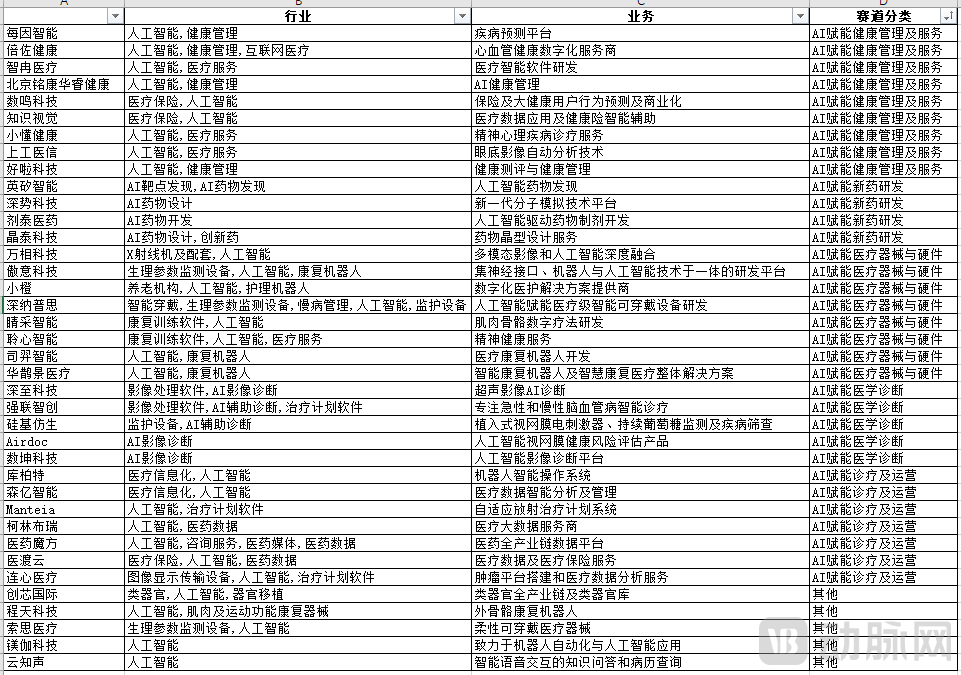

表:AI+医疗领域各赛道分类的明细表

图:2015.06-202.06 中国 AI 医疗行业各赛道融资事件统计 来源:根据医药魔方数据整理

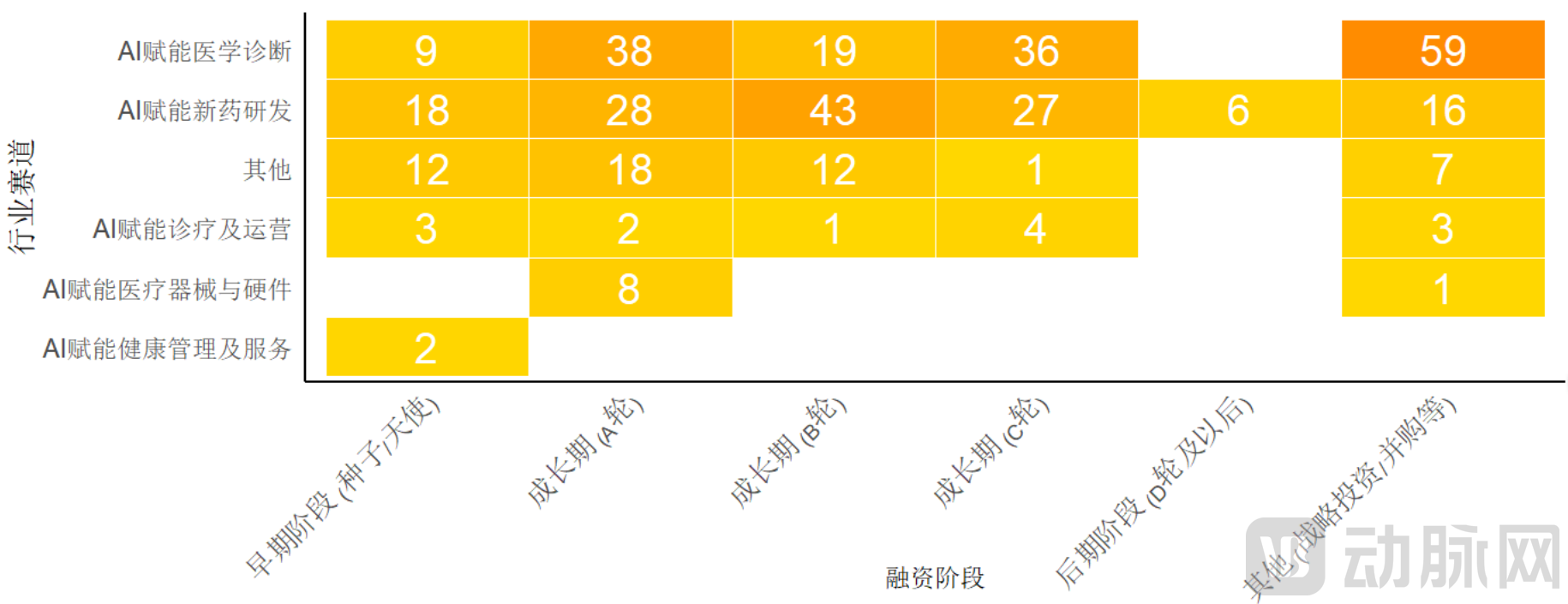

各细分赛道在融资阶段的分布也呈现出“ 两头大、中间小” 的特征—— 即融资项目在早期及超后期阶段活跃度较高,尤以 AI 赋能医学诊断和新药研发两大赛道最为突出。具体来看,AI 赋能医学诊断赛道在早期阶段 (种子/天使轮与 A 轮) 分别发生了 84 起和 105 起融资事件,新药研发赛道则有 89 起和 78 起,显示大量初创项目的涌现,极大激发了行业创新活力。然而,从 B 轮起,融资事件数量大幅下滑,B-D 轮融资较早期阶段分别下降 67.20% 和 80.84%,反映出这两大赛道在成长阶段淘汰率极高,多数项目止步于此。

图:2015.06-2025.06 国内 AI 医疗行业各赛道融资阶段 来源:根据医药魔方数据整理

值得关注的是,在超后期的 pre-IPO 及并购阶段,AI 医学诊断和新药研发赛道分别获得了 131 起和 70 起融资事件,远超其他赛道,说明资本和资源高度向行业成熟龙头企业聚集;与之形成鲜明对比的是,诊疗及运营、医疗器械与硬件、健康管理与服务等赛道无论在各轮次项目数还是后期资本关注度上均远低于前述两大核心赛道,资本关注呈现高度集中化趋势。

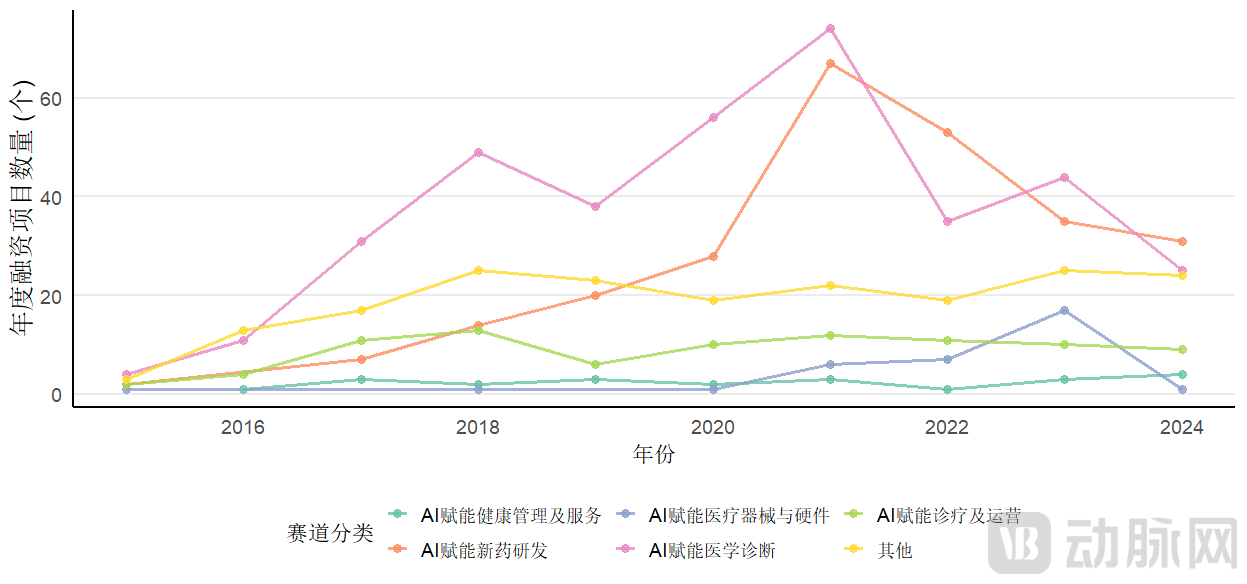

近 10 年来,AI 医学诊断和 AI 新药研发始终是最为活跃的两个细分赛道。2015 至 2021 年间,这两大赛道的年度融资项目数量持续增长,尤其自 2019 年起均超过其他赛道,并在 2021 年达到峰值—— 其中 AI 医学诊断赛道年度融资项目数超过 70 起,AI 新药研发也接近 60 起。自 2022 年起,随着行业整体进入调整期,这两大赛道的融资项目数量明显回落,至 2024 年已降至 2018-2019 年的水平。相比之下,AI 赋能健康管理及服务、医疗器械与硬件、诊疗及运营等其他赛道在项目数量上始终保持较低水位,波动幅度也相对有限,反映出资本对核心赛道的倾斜和集中。

图:2015.06-2025.06 中国 AI 医疗行业各赛道融资数量走势 来源:根据医药魔方数据整理

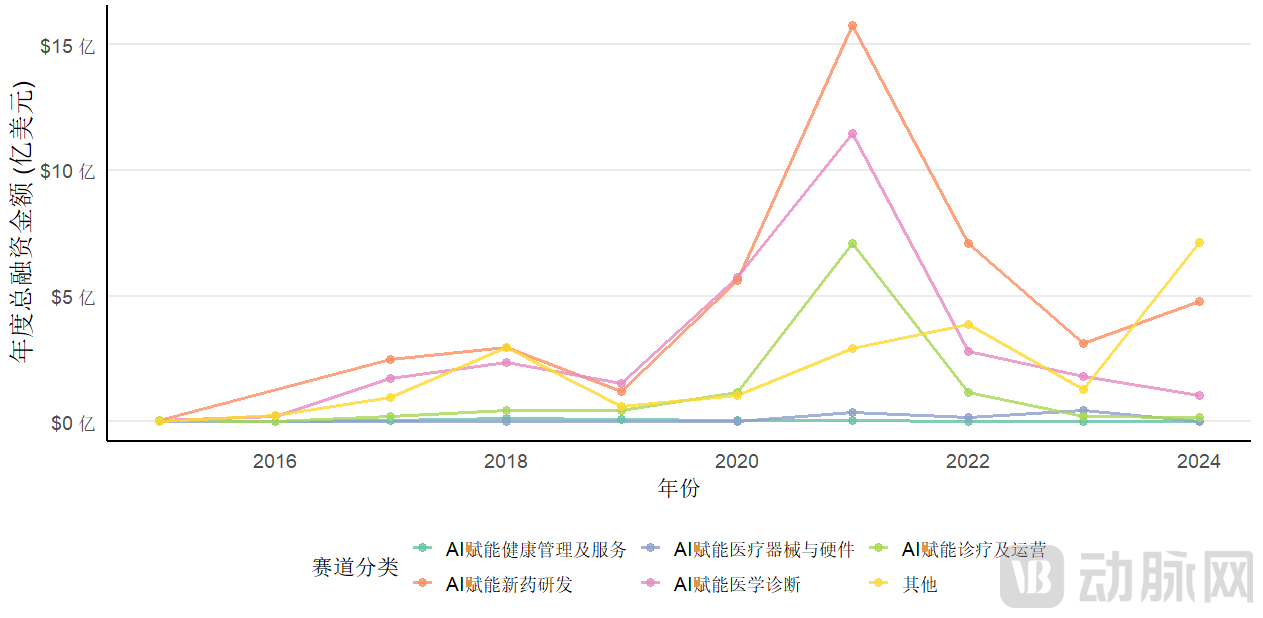

在融资金额层面,整体趋势与项目数量保持高度一致。2021 年,国内 AI 新药研发赛道年度融资总额首次超过 15 亿美元,AI 医学诊断赛道也达到 10 亿美元的历史高点。然而,2022 年以后,受行业调整和宏观经济环境影响,核心赛道的融资金额大幅回落,降至高峰期的三分之一以下。值得注意的是,AI 赋能诊疗及运营赛道在 2021 年也实现了一次融资金额的小高峰,但整体规模依然远低于前述两大赛道。其他赛道如健康管理及服务、医疗器械与硬件在近十年中融资金额始终处于较低水平,尚未迎来显著突破。

图:2015.06-2025.06 中国 AI 医疗行业各赛道融资金额走势 来源:根据医药魔方数据整理

综上,AI 医药行业自 2021 年前后经历资本高度集中的繁荣期后逐步回归理性,行业资源和资金更加偏向具备技术壁垒和竞争优势的头部企业,而成长期企业则承受着更大的生存与成长压力。

AI 医疗谁在下注?顶级创投与国资控股投资势力全景

3.1 TOP10 AI 医疗行业投资机构

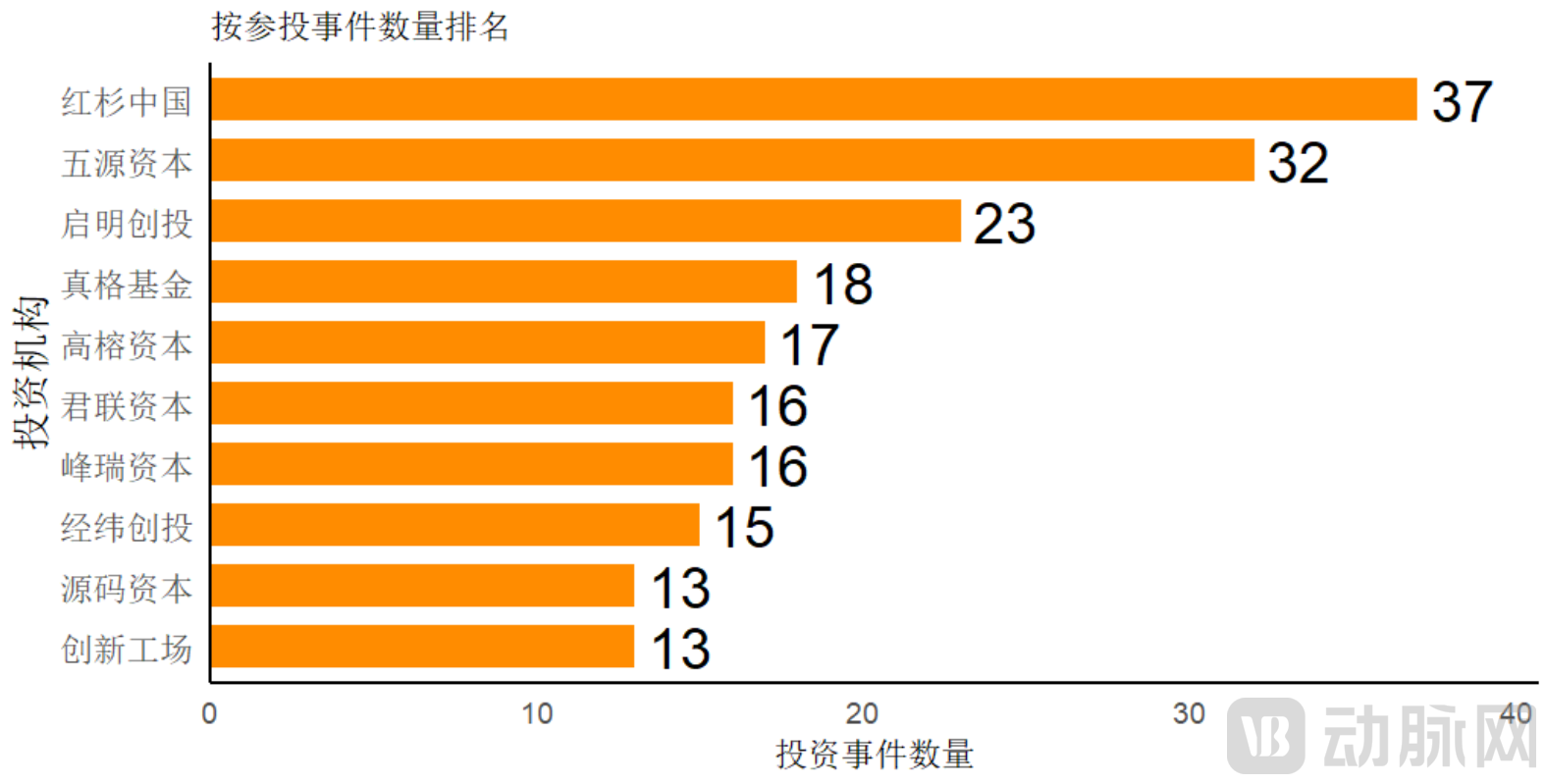

在 AI 医疗领域,核心投资机构的布局与赛道偏好极大影响着行业资源的流向和创新生态的构建。近 10 年来,红杉中国以 37 起投资事件高居 AI 医疗领域首位,紧随其后的是五源资本 (32 起)、启明创投 (23 起)、真格基金 (18 起),其他如高榕资本、君联资本、峰瑞资本、经纬创投、源码资本和创新工场等同样保持较高出手频率。这些头部机构的广泛参与为 AI 医药领域的创新项目持续注入资金与资源,推动了行业的整体创新活力。

图:2015.06-2025.06 中国 AI 医疗行业 TOP 10 投资机构参投事件统计 来源:根据医药魔方数据整理

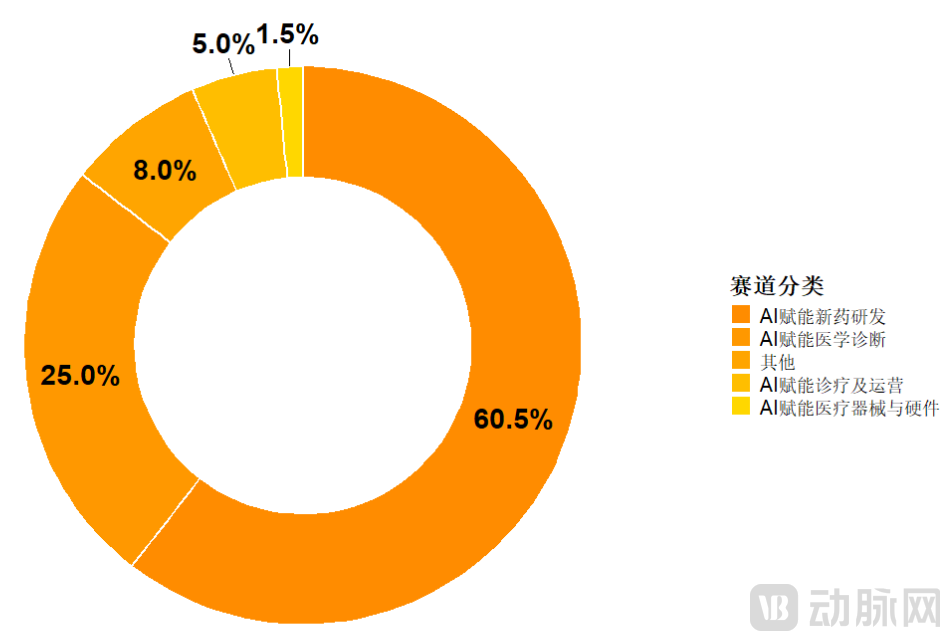

从投资方向来看,TOP10 机构的投资重心高度集中。统计显示,60.5% 的投资事件聚焦在 AI 赋能新药研发,25% 投向 AI 医学诊断,两者合计占比超过 85%。其余如其他、AI 诊疗及运营、AI 医疗器械与硬件等赛道,仅获得有限投入。这一格局反映出头部机构重点关注商业模式清晰、落地性强的医学诊断,以及具备高技术壁垒与成长潜力的新药研发赛道,显示 AI 技术在推动医药产业升级过程中的核心动力地位。

图:国内 TOP 10 AI 医疗投资机构投资赛道分布 来源:根据医药魔方数据整理

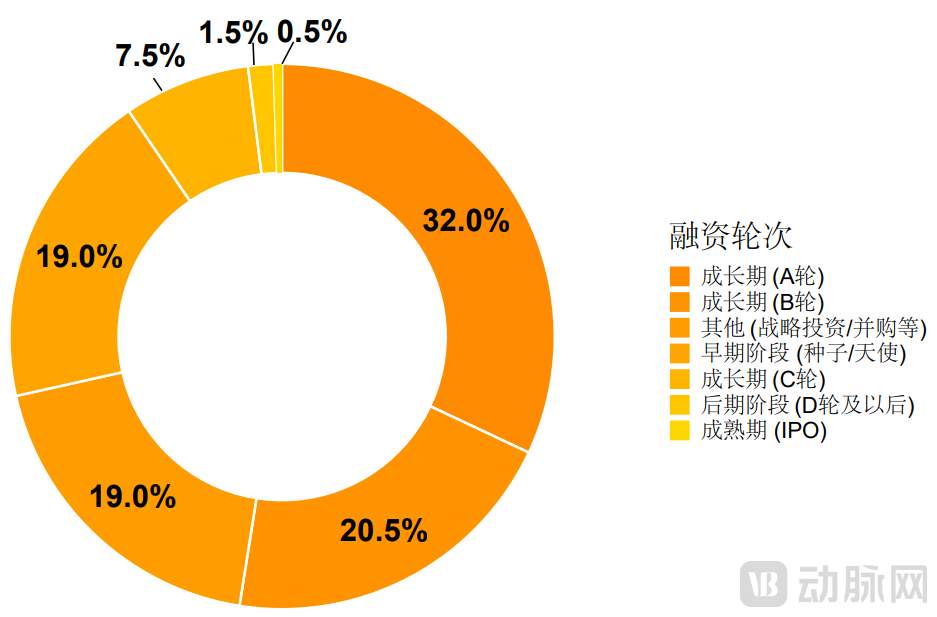

轮次分布方面,近 10 年 TOP10 机构在 A 轮和 B 轮阶段投资占比分别为 32.0% 和 20.5%,成为主要投入阶段,显示主流投资方倾向于企业完成早期技术验证、初具商业化能力后大举布局。极早期 (种子/天使轮) 和战略投资/并购阶段各占 19.0%,表明这些机构一方面注重前瞻性创新孵化,另一方面也积极参与行业龙头的后期融资与资源整合。C 轮仅占 7.5%,D 轮及更晚期占 1.5%,IPO 阶段仅 0.5%,反映出头部机构在企业进入成熟期时参与度显著下降。整体来看,A-B 轮是资本布局高成长企业的核心阶段,但主流机构亦兼顾早期创新和行业加速整合,对头部项目保持长期支持。

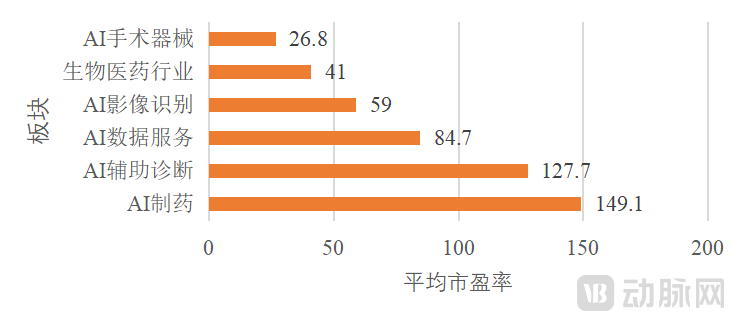

图:2025 年 2 月底二级市场 AI 医疗各板块和生物医药行业的市盈率 来源:根据 Wind 数据库数据整理

截至 2025 年 2 月底,二级市场中多个 AI 医疗细分板块的市盈率 (P/E) 显著高于生物医药行业的整体水平。其中,AI 制药板块以 149.1 倍的平均市盈率位居榜首,AI 辅助诊断板块以 127.7 倍紧随其后,二者的估值水平均远超行业基准。此外,AI 影像识别等相关板块的市盈率也高于行业整体水平。这种高估值的态势与一级市场对 AI 新药研发及医学诊断赛道活跃的投资活动相互印证,形成正向反馈,进一步吸引一级市场的头部投资机构向上述领域进行战略性布局,促使其加大资源倾斜,从而强化了 AI 制药与 AI 辅助诊断赛道的资本聚集效应。

图:国内 TOP 10 AI 医疗投资机构投资轮次分布 来源:根据医药魔方数据整理

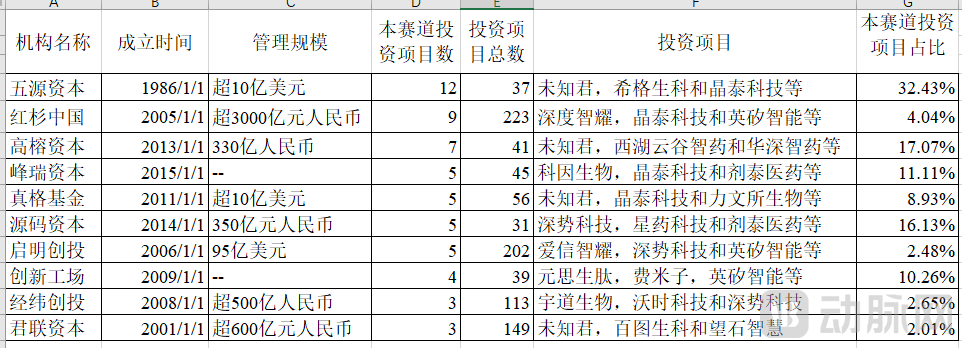

TOP10 活跃投资机构在 AI 医疗领域的投资集中度和偏好分化明显;五源资本以 32.43% 的 AI 医疗投资项目占比遥居首位,表现出极强的行业聚焦和专注深度。高榕资本和源码资本的 AI 医疗投资项目占比分别为 17.07% 和 16.13%,高于行业平均水准,显示出其强化行业早期卡位和战略推动的意图。峰瑞资本、创新工场和真格基金的 AI 医疗投资项目占比分别为 11.11%、10.26% 和 8.93%,同样表现出对 AI 医疗赛道的持续看好。相较而言,红杉中国、启明创投、经纬创投、君联资本的 AI 医疗投资项目占比分别为 4.04%、2.48%、2.65%、2.01%,尽管项目总量庞大,但 AI 医疗项目的集中度相对较低,更突出其多元化投资策略,AI 医疗为其资产组合的重要组成部分。

表:2015.06-2025.06 国内 AI 医疗行业 TOP 10 投资机构的 AI 医疗行业集中度 来源:根据医药魔方,TOP 10 投资机构公开信息整理

进一步来看,TOP10 最活跃投资机构投资金额最高的前十大 AI 医疗项目高度集中于 AI 新药研发领域,涵盖 CRO、自主研发和数据管理三大板块。以晶泰科技 (药物晶型设计,CRO)、英矽智能 (药物发现和开发)、百图生科 (药物数据管理与开发)、药明明码 (生物数据管理与开发) 等项目为例,单笔融资均高达数亿美元,显示了资本对 AI 赋能新药研发板块的高度关注和期待。

值得注意的是,这类高额投资多集中于 2020-2021 年,2022 年后仅有 3 起项目,反映出行业周期性波动与资本集中的趋势。

表:2015.06-2025.06 年中国 AI 医疗行业 TOP10 投资机构投资金额排名前十的项目 来源:根据医药魔方,wind 数据库和 TOP 10 投资机构公开信息整理

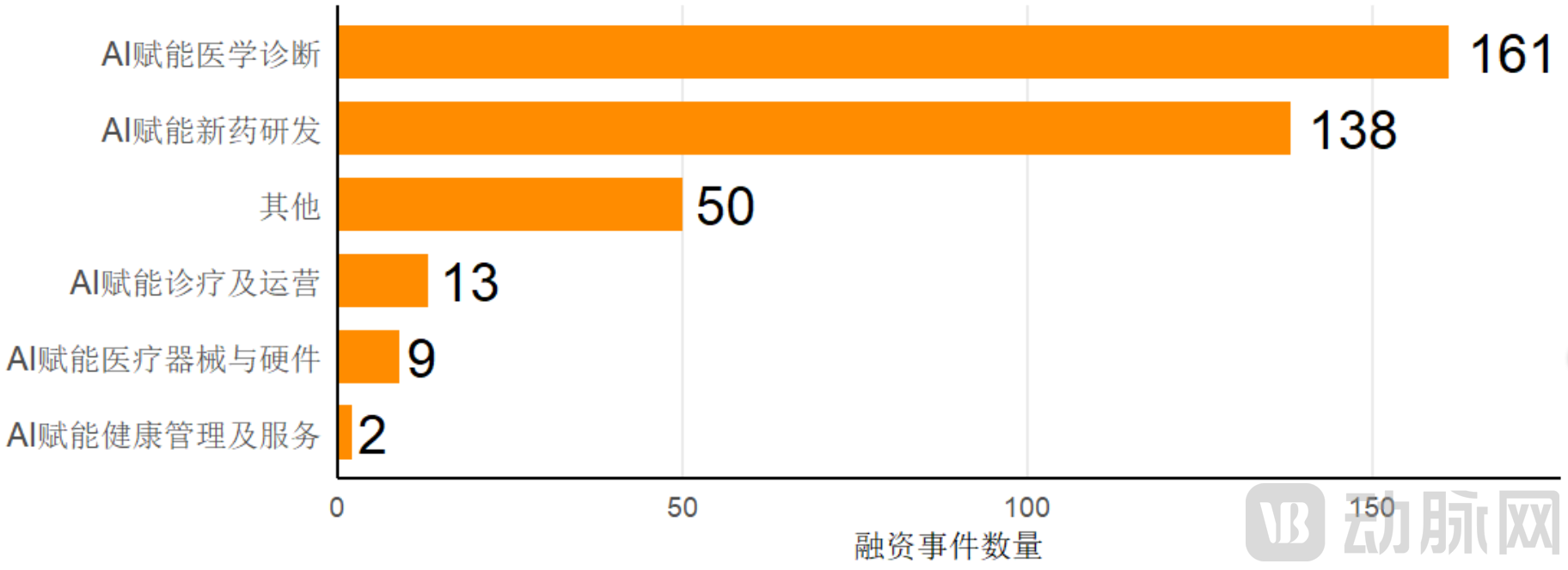

3.2 TOP10 国资控股投资机构

就国资控股机构而言,近 10 年来其投资同样高度聚焦于 AI 医学诊断 (161 起) 和 AI 赋能新药研发 (138 起) 两大核心赛道,远超其他领域。AI 医学诊断赛道高居首位,显示国资对 AI 技术在医学影像、辅助诊断等 ToB/ToH 落地的高度关注;新药研发赛道排在前列,则反映国资机构对优化药物开发模式、提升效率的重视。相比之下,诊疗及运营、医疗器械与硬件、健康管理及服务等赛道受关注度有限,资金主要聚集于高壁垒、产业联动强的主赛道。

图:2015.06-2025.06 国资控股机构投资 AI 医疗行业各赛道项目统计 来源:根据医药魔方数据整理

国资控股机构的投资轮次偏好也较为突出。A 轮和 B 轮 (成长早中期) 为主要入场阶段,尤其在新药研发领域 B 轮融资事件达 43 起,A 轮与 C 轮同样活跃;AI 医学诊断领域则以中后期、战略投资阶段 (59 起) 为主,显示国资倾向于助推成熟企业做大做强,促进行业整合与 IPO 进程。极早期阶段参与有限,更偏好技术和商业模式验证相对成熟、产业化前景明确的项目。整体来看,国资控股机构投资 AI 医疗更聚焦于赛道与企业的产业化与规模化成长阶段。

整体来看,国资控股机构投资 AI 医疗呈现赛道聚焦、偏好投资产业化与规模化成长阶段的项目。

图:国资控股机构投资各赛道及融资阶段分布 来源:根据医药魔方数据整理

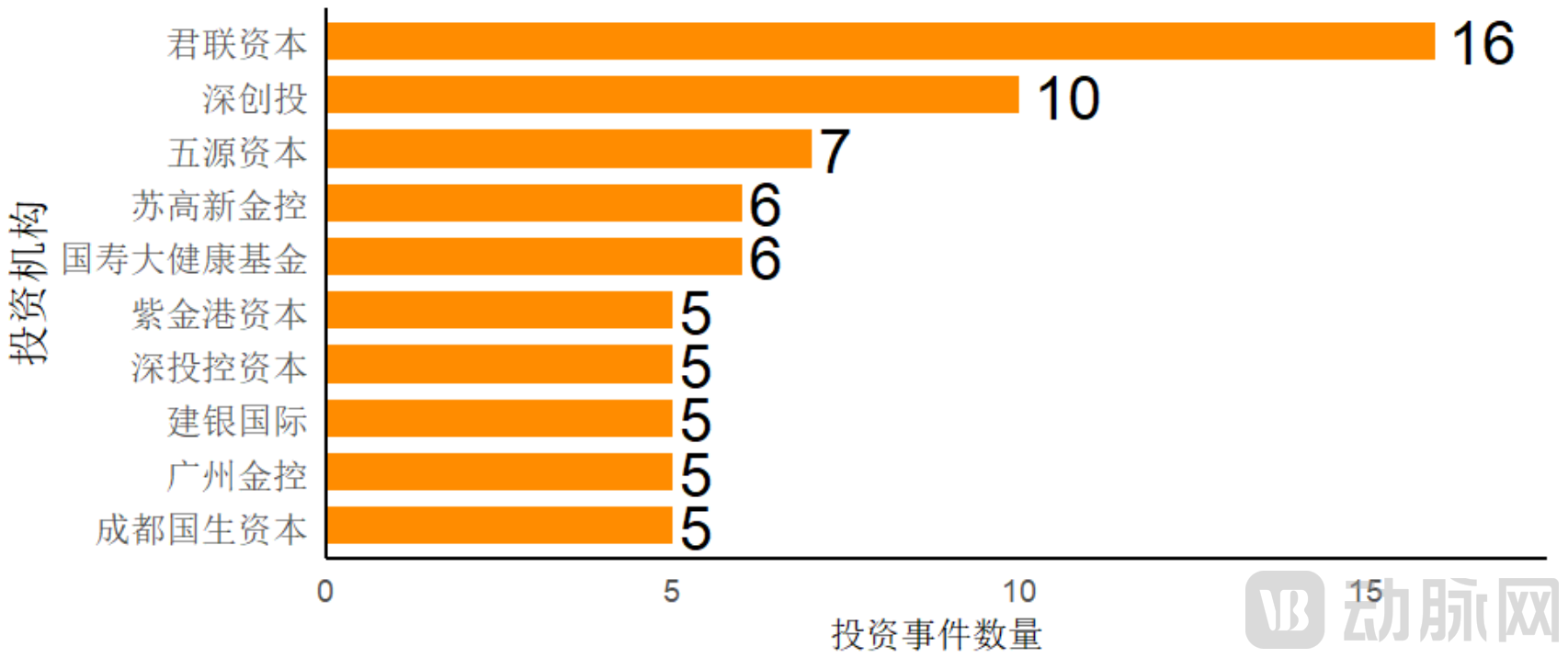

与此同时,头部国资控股机构近年来在 AI 医疗赛道的布局同样表现出高度活跃和聚焦。君联资本以 16 起投资事件位居国资控股机构之首,深创投和五源资本分别以 10 起、7 起紧随其后,苏高新金控、泰康健投、紫金港资本等亦在行业内形成持续深耕之势。头部国资投资者的高度参与不仅为 AI 医疗行业的核心项目提供了充足资金,也进一步强化了产业链关键环节的创新能力和稳定性。

图:2015-2025 中国 AI 医疗行业 TOP 10 国资控股的投资机构参投事件统计 来源:根据医药魔方数据整理

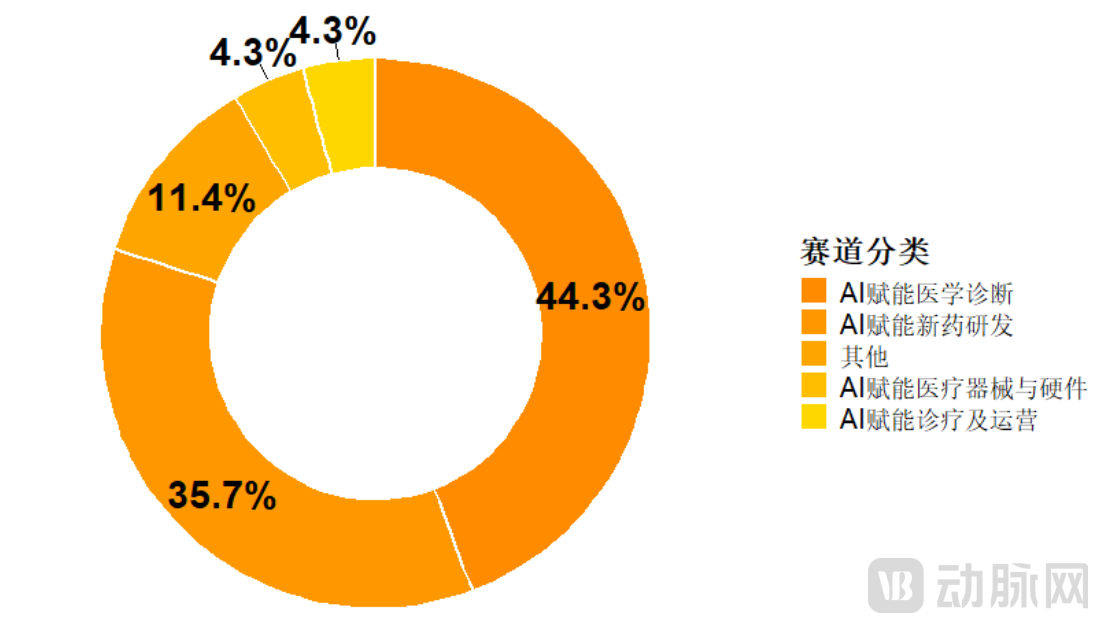

具体来看,国资机构的投资赛道集中度尤为突出。AI 赋能医学诊断和 AI 赋能新药研发分别占据国资投资事件总数的 44.3% 和 35.7%,两者合计占比超过 80%。其余如“ 其他” 类别、AI 医疗器械与硬件及 AI 赋能诊疗及运营,仅分别占比 11.4%、4.3% 和 4.3%,显示国资资金更偏向技术壁垒高、市场前景广阔的主干领域。这一投资偏好不仅体现了国资在赋能产业链上游和核心技术环节的战略考量,也反映了其对于推动原创创新能力和自主可控能力建设的关注。

图:国内 TOP 10 AI 医疗的国资投资机构投资赛道分布 来源:根据医药魔方数据整理

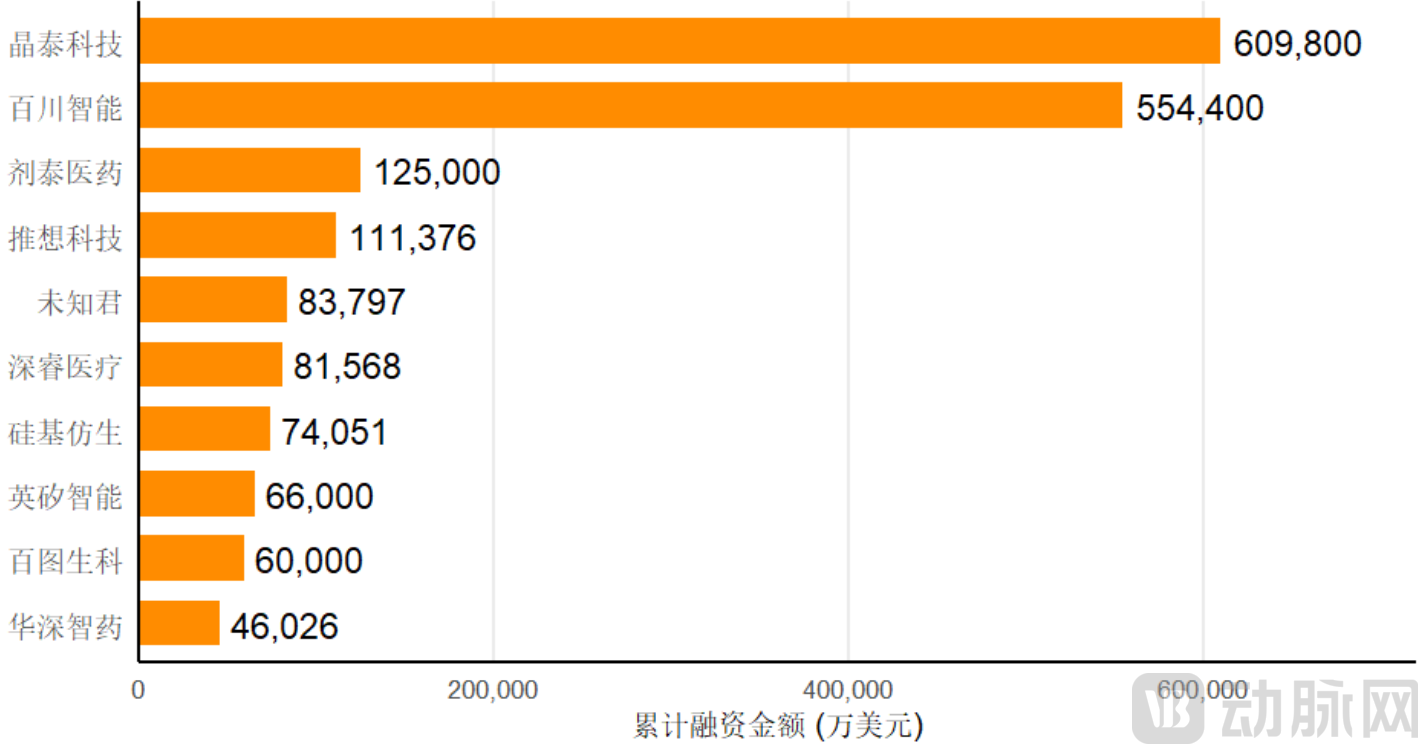

在投资金额层面,国资控股机构“ 重点押注极少数头部项目” 的特征同样鲜明;近十年来,晶泰科技与百川智能分别以累计 60.98 亿美元和 55.44 亿美元的融资额遥遥领先于其他企业,剀泰医药、推想科技、未知君、深睿医疗、硅基仿生等项目的融资额则介于 4,600 万美元至 1.25 亿美元之间。可见,国资资金显著集中于底层技术创新、大模型研发和智能算力赋能能力突出的龙头企业。例如,新一代 AI 制药平台 (如晶泰科技、英矽智能)、AI 大模型 (百川智能)、智能医学影像 (推想科技、深睿医疗) 等项目,正成为国资优选的投资对象,展现出对具备自主可控和国产替代属性、契合国家科技自立自强战略的 AI 医疗企业的长期支持。

与 AI 医疗行业 TOP10 投资机构相比,国资在投资策略上更强调国家战略导向和产业链安全,对“ 国家战略型” 头部项目持续加码,单笔投资金额更高,且倾向于在企业成熟期入场。这一布局不仅强化了国资在推动 AI 医疗原创创新、承担行业风险和促进自主可控方面的使命角色,也有效引领了 AI 医药行业迈向技术深水区和可持续发展新阶段。

图:2015-2025 国内 AI 医疗行业 TOP10 国资投资机构投资额排名前十的项目 来源:根据医药魔方数据整理

资本热潮背后的 AI 医疗明星项目:谁在真正引领行业变革?

4.1 明星项目崛起:AI 赋能创新,资本持续追捧

近年来,国内 AI 医疗行业涌现出一批在技术创新和商业模式上高度突出的明星项目,代表企业涵盖了 AI 新药研发 (如英矽智能、深势科技、晶泰科技)、AI 健康管理 (如每因智能、倍佐健康、小懂健康)、AI 医学影像诊断 (如 Airdoc、数坤科技、强联智创)、AI 医疗器械与硬件 (如万相科技、傲意科技、司羿智能) 以及医疗信息化和数据平台 (如森亿智能、医渡科技) 等多个赛道。

这些项目不仅在细分领域率先实现了 AI 与医疗的深度融合,而且凭借在算法、数据、产业链协同和合规落地等方面的领先优势,成为推动行业快速增长与资本市场高度关注的核心力量。

以下结合上述典型企业,对 AI 医疗明星项目及所在赛道深受资本青睐的深层逻辑、成长性及其行业价值进行系统梳理和分析。

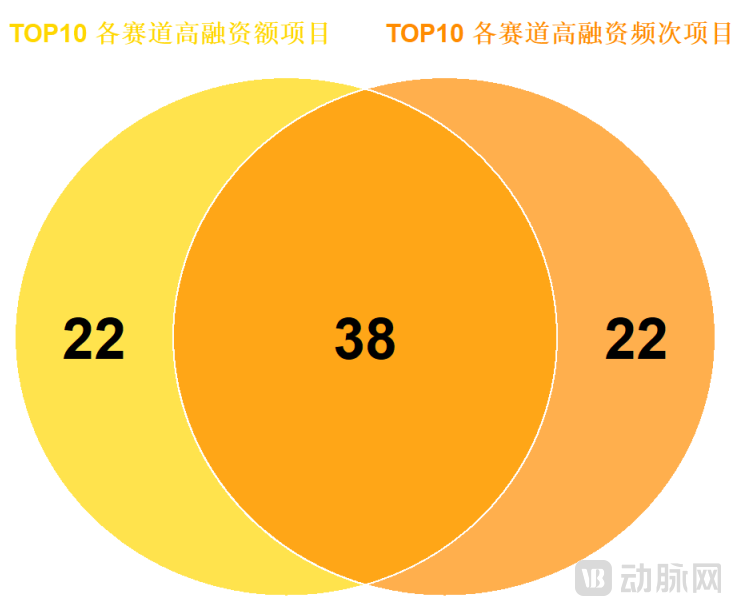

图:2015-2025 国内 AI 医疗行业各赛道明星项目交集 来源:根据医药魔方数据整理

表:2015-2025 国内 AI 医疗行业各赛道明星项目列表 来源:根据医药魔方,头部投资机构公开信息整理

4.2 技术护城河与产业协同:明星企业的高壁垒

AI 医疗领域的技术壁垒显著,研发投入成为企业发展的核心驱动力。以晶泰科技和英矽智能为例,两家公司在 2024 年的研发费用占比均超过 100%,其中晶泰科技的研发投入占比为 157%[1],英矽智能则为 107%[2]。这一水平远高于同期国内上市医疗器械企业的 8.99%[3]、高端医疗器械企业的 26.81%[4] 以及国际上市的 AI 医疗独角兽 20-40% 的水平 [5-7]。高研发投入不仅保障了技术的持续创新,也为企业建立了强大的专利壁垒和算法优势。

在专利和学术论文产出方面,国内 AI 医疗企业也表现不凡。TOP10 企业的专利申请数量每年超过 100 项,且 AI 药物研发企业如深势科技和英矽智能在 《Nature》、《Science》 等国际顶级学术期刊上发表的 AI 药物相关论文数量屡次位居全球前列。英矽智能主导开发的新药 Rentosertib(ISM001-055) 最近在 《Nature Medicine》 上发布了二期临床试验结果,从药物发现到 IND 仅用 18 个月 (传统药物发现到临床研究需要 3-5 年), 打破了传统药物研发的周期,成为全球进展最快的 AI 新药 [8]。

此外,医渡科技、森亿智能等公司拥有海量医疗影像和病例数据,这些独特的数据资源形成了行业内不可复制的竞争壁垒。

4.3 赛道分化与商业化落地双高

AI 医疗的高速增长得到了资本市场的高度关注。以 AI 制药为例,根据 Research And Markets 的报告,全球 AI 制药市场预计从 2021 年的 7.92 亿美元增长至 2024 年的 17.58 亿美元,年复合增长率达到 30.45%;而在中国,AI 制药市场从 2019 年的 0.67 亿元跃升至 2024 年的 5.62 亿元,年复合增长率高达 53.01%[9]。与此同时,AI 医学影像市场也呈现出强劲的增长势头,2023 年中国市场规模约为 36.2 亿元,预计到 2025 年将突破 125 亿元,2020 至 2025 年的年复合增长率超过 127%[10]。

此外,智能医疗硬件领域也在不断壮大;2022 年中国智能医疗硬件市场的规模为 216.9 亿元,同比增长 63.8%,预计到 2027 年将突破 600 亿元,年复合增长率为 22.8%。其中,康复机器人、可穿戴设备等细分领域的年增长速度尤其迅猛 [11]。

AI 医疗企业的营收增速较传统医疗行业显著更快。以晶泰科技为例,2021 年至 2023 年,其营收从 6,279.9 万元增长至 1.74 亿元,年均增速达 177%,预计 2024 年实现收入 2.66 亿元,同比增长 52.8%。部分 AI 影像企业的单一产品年销售额甚至可达上千万。总体来看,AI 医疗头部企业的营收增速远超传统医疗行业,部分企业年增速可达到 50% 以上。

此外,AI 医疗企业的客户结构也呈现多元化特点,森亿智能和医渡科技等公司客户遍布三甲医院、制药公司、保险公司等多个领域,单一大客户依赖度较低,具备更强的抗风险能力。许多 AI 医疗影像与器械企业,如 Airdoc、数坤科技,已经获得了 NMPA/CE/FDA 等多个国际认证,具备了大规模商业化的能力。

4.4 资本市场与政策环境:多元资金、政策驱动创新高地

随着市场对 AI 医疗项目的关注不断加深,资本的支持力度也在逐步加大。根据行业报告与头部企业的公开数据分析,2024 年,中国 AI 医疗 TOP10 企业的平均融资轮次已达 5 轮,平均单笔融资额超亿元,部分企业的融资额超过 10 亿元人民币 (如英矽智能的 E 轮融资达到 1.1 亿美元)。此外,晶泰科技也在 2024 年成功登陆港股 IPO,募资 10.36 亿港元,成为国内 AI 制药领域的第一股。

企业的估值在资本市场表现中也不断提升,部分头部企业年均估值增长可超过 30%,估值已经突破百亿元人民币。资本结构方面,除了传统的 VC/PE 资本外,产业资本、国资基金及国际资本 (如淡马锡、红杉、软银等) 均深度参与其中,为 AI 医疗项目提供了多元化的资金支持。

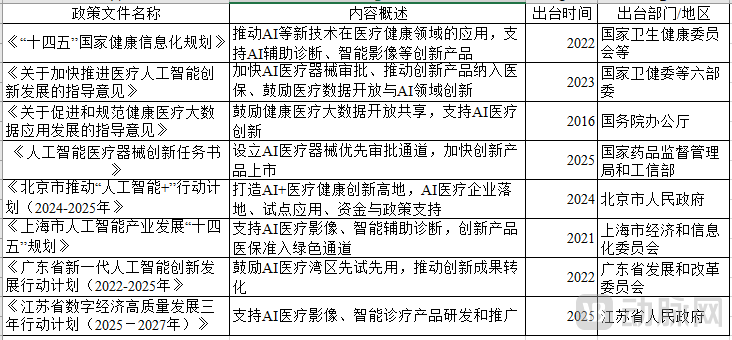

近年来,中国政府大力支持 AI 医疗行业发展。国家和地方政府出台了超过 20 项相关政策,推动 AI 医疗创新产品纳入医保、加快审批进程、鼓励数据开放等。与此同时,AI 医疗产业集群效应逐渐显现。根据前瞻产业研究院的统计,2023 至 2024 年,北京、上海、广东、江苏和浙江等地区的 AI 医疗行业融资事件占全国总数的 76%,形成了创新高地和资本集聚效应 [12]。

表:10 年间推动国内 AI 医疗行业的国家及地域的代表性政策 来源:根据国务院网站、地方政府政务网站公开信息整理

4.5 中国 AI 医疗特色:全产业链协同与高效落地

中国 AI 医疗项目在产业链的协同能力、制造与落地速度、资本退出路径等方面具有显著优势。得益于国内产业链的完善,中国 AI 医疗企业普遍具备了从研发、临床到商业化的全产业链能力。相较于欧美国家,中国企业在 AI 医疗器械与硬件等领域的制造能力和供应链整合能力较为强大,产品迭代与市场渗透速度也远超国外企业。

此外,国内港交所、深交所和上交所构成多层次的资本市场为 AI 医疗企业提供了丰富的退出路径。虽然 2024 年 IPO 数量有所下降,但头部项目仍然受到了资本市场的青睐,表现出了强大的市场吸引力。

4.6 行业本质与趋势展望:壁垒、成长与确定性驱动资本聚集

AI 医疗明星项目的成功不仅仅依赖于其技术创新,更源于其具备的多重优势:高技术壁垒、高成长性和高确定性。数据和算法的积累,形成了不可逾越的行业壁垒;政策红利与市场需求的双轮驱动推动着行业的持续创新和资本的不断流入;资本结构的多元化和丰富的退出渠道为企业的发展提供了充足的资金支持和灵活的退出路径。

综上所述,过去十年中,国内 AI 医疗行业的明星项目普遍具有深度融合的“AI+医疗” 技术、高壁垒、强赛道成长性、产业协同能力,以及持续的资本支持等特点。各个细分赛道涌现出一批代表性企业,成为行业创新和资本追逐的风向标。未来,随着 AI 技术的不断突破和医疗健康需求的升级,AI 医疗行业有望持续保持高景气度,头部企业有望引领行业的变革与价值创造。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App