一家人民币基金的投资人正忙着接触 AI 智能体 (Agent)创业者。最近她苦恼的是,行业里不少美元基金都在往智能体 「广撒钱」,自家基金体量没那么大,要怎么在里面抢到肉?

资本的焦点正在快速转移。去年,这名投资人在看 AI 硬件,而今年 AI 智能体成为 C 位。今年春季通用智能体 Manus、Genspark 接连爆火后,投资人将视线转移到 AI Agent 领域。

今年,AI Agent 投资市场呈爆发式增长态势。国际创投数据库 Crunchbase 显示,AI Agent 已经成为 2025 年种子轮投资的首要趋势,截至 2025 年 6 月,AI Agent 初创公司总共筹集到约 7 亿美元。市场研究机构 MarketsandMarket 预测,AI Agent 市场规模将从 2024 年的 51 亿美元飙升到 2030 年的 471 亿美元,复合年增长率高达 44.8%。

AI Agent 领域的创业公司,其融资速度和估值攀升速度都打破了常规。

知名 AI 编程 Agent Cursor 所在公司 Anysphere,在六个月内估值增长近 4 倍,从 26 亿美元涨到 99 亿美元。今年成立的生命科学领域 Agent 公司 Lila Sciences,在种子轮就获得了 2 亿美元的巨额投资。Manus 和 Genspark 两家公司估值也均达到 5 亿美元,分别较去年翻了 5 倍和 2 倍。

过去两三年,基座大模型的投入和产出不成比例,再加上尚不完全明朗的盈利前景,促使资本寻找更具经济效益的投资方向。Agent 的吸引力在于,与生产力挂钩后,加速 AI 融入各行各业的商业化故事。

2025 年被称为 「智能体元年」,DeepSeek 的出现,大厂的重投资,已经让大模型变得越来越普及,以智能体为代表的应用自然成为新的方向,几乎所有科技公司都在今年布局了智能体。投资人一边参与到热潮中,一边担忧。短期内被迅速拉高的估值也意味着更高的市场和商业化要求,但这个行业才刚刚起步。

一、瞄准明星团队广撒网

今年上半年,Agent 大规模融资事件频出。

据国际创投数据库 Crunchbase 数据,上半年 16 家 Agent 初创公司中,种子轮融资金额在 900 万美元到 2 亿美元之间。其中,垂类 Agent 有 10 家,占比过半,覆盖医药、建筑、物流、制造业等行业。

初创公司之外,大型科技公司也把 Agent 视为赛道之一。美国科技四巨头都在构建自己的 Agent 生态。谷歌以 Gemini 大模型为基础,构建覆盖办公协作、云计算开发、行业垂直场景的 Agent 矩阵;微软正在推动 Copilot 驱动的企业级 Agent,Meta 则尝试将 Agent 用于推动社交产品 AI 助手演进,亚马逊则聚焦在供应链优化方面的 Agent。

在中国,Agent 市场投资信心的快速变化,源自几个关键性事件驱动。

今年 3 月,Manus 自称 「全球首个通用 AI 智能体」 全网刷屏。发布当天,A 股超 150 只 AI 智能体概念股涨停,立方控股、酷特智能等涨幅超 20%。

4 月,百度前高管创立的 Genspark,将 AI 搜索转型为通用 AI 智能体产品,仅用 9 天就突破了 1000 万美元 ARR(年度经常性收入),上线 45 天实现 3600 万美元的 ARR。

无论是市场反响,还是用户付费意愿,投资人都从中看到了希望。一名投资人告诉 《财经》,AI Agent 应用更回归商业本质,投资市场正在 「拼速度、拼势能、拼认知」。

该投资人提到,和人民币基金相比,美元基金表现较为激进,重在只投人,广撒网。据她观察,几家头部美元基金上半年 Agent 投资交易订单超过 20 单,倾向选择大厂背景、具备实战经验、拥有强技术背景和产品能力的负责人,或者是典型的小天才、科学家类型创业者。

这个趋势由美元基金 FOMO(错失恐惧)情绪所驱动。真格基金投资了 Manus、Genspark 等 AI 公司,其管理合伙人戴雨森曾在访谈中提到,真格的心态是很强的 FOMO,「在早期投资里,其实最怕的不是投错,而是错过。你投错了,顶多亏本;但你错过了,可能错过的是 100 倍、1000 倍的回报」。

投资热潮下,一个新现象是,许多 Agent 项目在没有产品和收入的情况下,就已经获得了高额融资。

一位投资人告诉 《财经》,有 Agent 初创公司要求投资人必须 「连投」 两轮才能获得入场券。

「其实没有一个很理性的基准能说这个人值多少钱,主要看市场情绪。」 该投资人说,由于 Agent 仍在早期发展阶段,估值的方式通常是横向对比同赛道其他项目的融资水平。一旦出现一位背景优秀的技术人才准备创业,其他投资机构便会蜂拥而上,哄抬市场价,争抢份额。

二、从烧钱到务实

热度之下,也有不少投资人仍处于观望状态。

当前 Agent 一级市场融资面临的挑战在于,在技术壁垒不明显的情况下,如何判断公司的护城河。

Agent 公司主要依赖底层大模型的能力,「套壳」 应用争议居高不下。由于 Agent 应用尚未成熟,许多投资人评估 Agent 项目的逻辑,目前主要看产品的实际效果,比如能完成多少复杂的动作,能实际交付怎样的结果,这关乎用户是否能为此 「买单」,实现商业化价值。

一家垂直领域 Agent 公司创始人提到,AI 智能体是否能用、好用,取决于底层大模型的实力,而创业公司没有大模型的能力,业内目前较为普遍的做法是 「抱大腿」。他选择和字节跳动的豆包大模型合作,深度绑定,且拿到了字节的投资。但字节给的估值低于公司实际估值,而且 「很难再讲出更有想象力的故事了,后续估值增长空间也会受影响」。

不同于美元基金 「投人」 的逻辑,前述人民币基金投资人的标准是看人和方向是否匹配。首先,方向是不是初创公司的机会。其次,在当下这个节点投资,是否会提高团队生存几率。「如果说某方向是大厂的机会,创业公司在这个方向赚不了钱,那这个公司的估值就是虚的。」

在融资侧,部分 Agent 公司也会对基金来源存在顾虑。他们通常主打 「出海」 路线,并考虑基金能否支持资金流和海外落地。

VC(风险投资)向 PE(私募股权)化靠拢的趋势更为明显。前述投资人所在机构一向聚焦科技早期投资,之前投过不少具身智能的项目,这家机构也受投资市场情绪牵动,经常讨论怎么突围,但她也想不出好的办法。

她期待 Agent 商业拐点的出现。目前只能一边接触 Agent 创业者,持续跟进他们的成长路径;另一边持续观望,多留意前期淘汰后剩下的 Agent 公司,在后面的轮次再投。

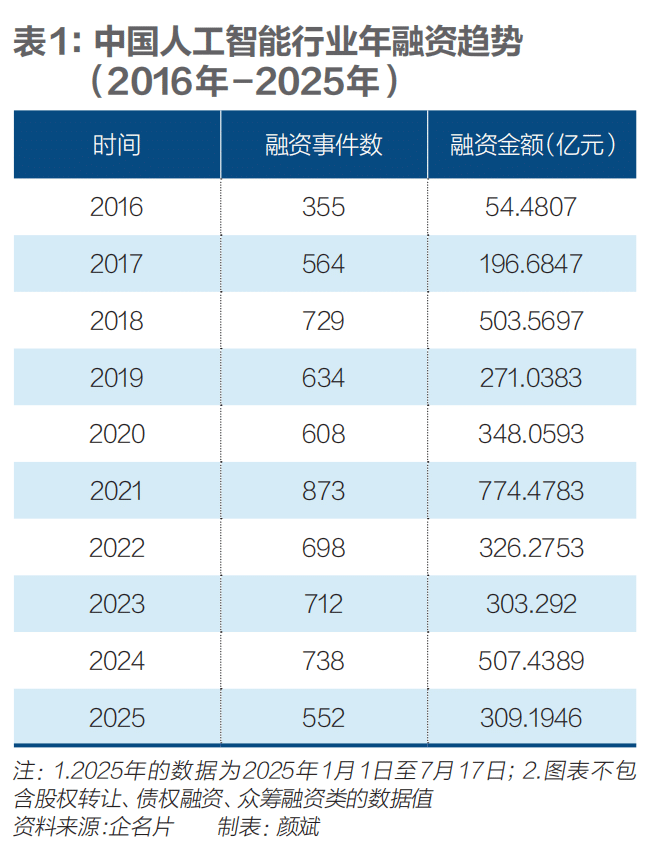

AI 领域融资热度还在下滑。清科研究数据显示,2025 年一季度,在大模型、具身智能、AI Agent 多重热潮推动下,国内人工智能领域共发生 351 起融资案例,总融资金额超 200 亿元,同比下降 20.5%。

投资人开始变得更加务实,并更为在意商业化变现的相关数据。

金沙江创投管理合伙人朱啸虎此前在接受媒体采访时称,当下的 AI 应用以数据驱动的逻辑投资,可以不再烧钱,公司对 B 端应用的检验标准是 6 个月~12 个月内做到 1000 万美元的年化收入,好公司可以 6 个月完成。「这种逻辑是能让我每天睡得着觉、睡得很香的。基本上都是这个月投入多少钱,下个月就能回本的项目,还是很厉害的。」 他说。

但传统营收的预测逻辑也正在面临挑战。过去,ARR(年化收入)之所以重要,是因为 SaaS 公司主要通过出售软件的功能或使用权限来获得收入,这使得产品营收具有较高的可预测性。但现在,Agent 的商业模式正从 「提供工具」 向 「交付价值」 转变,倾向以 「交付结果」 收费,与使用量挂钩的月收入波动性更大。

一位投资人告诉 《财经》,Agent 创业者不乏有用 ARR 指标忽悠投资人。因为早期收入可能来自测试性客户,用户可能在短期内大量购买后因产品不符预期而迅速退订,导致 ARR 虚高。

一些投资人也正在挖掘新的衡量指标,重点关注收入的健康程度、复购率和持续性。

目前,AI Agent 领域的创业融资大致分为三类:第一类是明星团队,他们大多在早期就在小范围的投资机构视野中,能够快速拿到高额融资;第二类是曾经做传统应用和工具的 AI 转型,其已经积累了一些客户资源和市场经验,趁着市场热度出来融资;第三类是依附于大厂生态,能够快速起步,且有机会被大厂收购。

第一类初创公司是目前最受投资人热捧的,但后续融资和发展的风险都相对较高,后两类更加稳健,但估值增长的空间也受限。

三、与投资情绪赛跑

赶在投资人顾虑变大之前,创业者需要快速做出成绩。时间成为 Agent 创业者最稀缺的资源。

电商 Agent 公司图灵集市创始人田逸豪给自己设下了一道期限:三个月。三个月内,「争取把这个产品打爆」,否则错过窗口期,随着模仿者变多,公司将会陷入 「慢刀子割肉」 的困境。

快速占领用户心智是所有 Agent 创业团队的共同目标。这套打法背后,有一套逐渐清晰的行业惯例。

首先用 「概念」 抢占先机。Agent 创业公司淡核纪创始人岳坤正在筹备 Agent 产品的公测期,他认为,在初期,一家 Agent 公司要足够打动投资人,要么拥有亮眼的市场反响,要么拿出实打实的付费数据。和 Manus 当初自称 「全球首个通用 Agent」 相似,他的产品主打为 「全球第一款 Agent 眼镜」。

其次,用 「公开」 制造声量。如同社区的邀请码流行机制,「Build in Public」(公开构建)也几乎成为初创企业的标配,主打 「边开发边营销」。设计 Agent Lovable5 月直播传统设计师与自家 AI 功能的竞赛对决,吸引了超过 12 万人次观看,引爆社区,推动二次传播。

随后,用 「数据」 撬动资本。田逸豪的计划是,待产品上线后,利用约一个月的时间快速验证获客成本、用户留存率等核心数据。一旦数据模型跑通,这份 「成绩单」 就是打动下一轮投资方的最佳利器,从而让业务滚动发展。

初创公司也需要面临大厂下场竞速的难题。一位人民币基金的投资人告诉 《财经》,在技术和数据不断透明的当下,投资一家 Agent 公司,唯一的壁垒就是 「跑得快」,赌它能用更快的迭代速度和更深的行业认知,在被巨头覆盖前,建立起自己的用户心智和品牌壁垒。

考虑到产品用户信任度,田逸豪是引进知名品牌客户使用其产品。他们公司成立仅一个月,估值就达到 2000 万元。在寻求投资时,他的首选不是传统的投资机构,而是 「客户」。他认为,客户的投资最具说服力,不仅能快速为产品 「背书」,也能提供一定的资源扶持。

即便创业团队迭代速度很快,但在一个充满变数的市场,先发优势能否持续也充满未知。以朱啸虎为代表的投资人认为,通用 Agent 终将是大厂的机会,而垂直领域的细分 Agent 才是初创团队的破局点。另一些投资人则认为,通用与垂直只是早期的定义,未来赛道会灵活转化,还需要等待,看看这场淘汰赛下存活的人。

本文来自微信公众号:财经杂志,作者:黄思韵 (《财经》 研究员),编辑:刘以秦,责编:张生婷