文 | 科技新知,作者丨思原,编辑丨樱木, 九黎

新能源普及多年后,一场悄然而至的变革正在汽车行业发生。车企之间的较量,似乎正从传统的造车技艺,逐渐转向了对 AI 技术的深度角逐。

不久前,理想汽车在新品发布会上,没有将重点过多放在车辆的硬件参数上,而是将大把时间放到了介绍车机智能化的新进展,以及 VLA 技术下智能驾驶的进化之路。

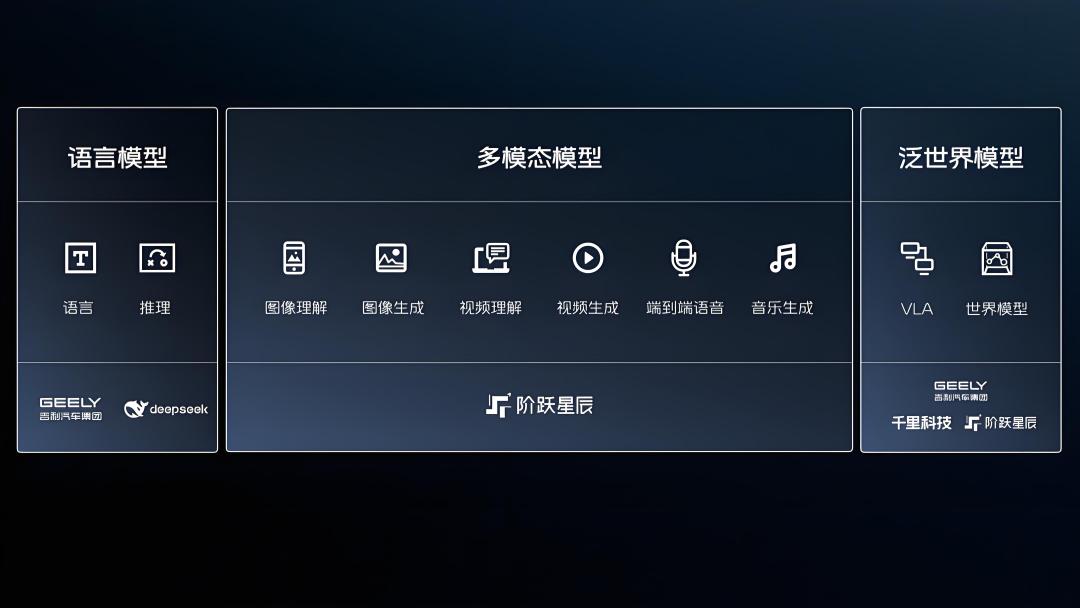

同时,吉利汽车携手阶跃星辰,联合发布了面向 AI Agent 原生打造的下一代智能座舱 Agent OS(预览版)“ 智能蛋舱”,AI 创新的交互体验和强大的功能也引发行业内外的广泛关注。

这些发布会的核心信息清晰地传达着,AI 已经不再是车辆的“ 选配” 功能,而是成为了定义产品体验、构建品牌护城河、吸引消费者的核心卖点。

广汽集团副总经理高锐在中国电动汽车百人会论坛 (2025) 上也直言:“ 没有智驾能力就没有参与未来竞争的入场券,已经成为行业内普遍的共识。”。

这一系列现象不禁让人思考:车企们是否已从单纯的造车竞赛,转变为一场 AI 实力的大比拼?

押注 AI“ 智造” 升级

随着电动化浪潮的普及,汽车的核心技术壁垒被显著降低。以比亚迪为代表的车企,凭借成熟的三电系统供应链,大幅降低了造车门槛。在硬件趋同、性能过剩的背景下,单纯依靠“ 堆料” 已难以构建持久的竞争优势。

并且随着汽车普及率的提高和消费者认知的深化,用户的需求正在发生深刻的变化。他们不再仅仅满足于车辆作为交通工具的基本功能,而是追求更高层次的情感体验和个性化服务。汽车正在从一个“ 移动的机器” 转变为“ 第三生活空间”,一个可以办公、娱乐、休憩的智能终端。

在此背景之下,AI 技术的崛起,为车企提供了一个从“ 制造” 向“ 智造” 跃迁的绝佳机会。AI 不仅能通过智能驾驶和智能座舱重构用户的出行体验,还能贯穿研发、生产、营销、服务的全生命周期,实现降本增效。更重要的是,掌握 AI 意味着掌握了数据与软件定义汽车的话语权,卡位了下一代出行生态的入口。

事实上,技术的成熟和成本的下降,正在推动 AI 功能在汽车产品中的快速普及。2024 年被许多行业分析师视为“ 智能驾驶元年”。以特斯拉率先实现端到端自动驾驶方案落地为标志,国内车企如“ 蔚小理”、鸿蒙智行等也相继推出类似技术。

比如理想汽车的“ 端到端+VLM(视觉语言模型) 双系统” 成为其独特的技术优势。端到端系统能够实现对环境的快速响应,而 VLM 视觉语言模型则负责进行高层次的分析,两者有机结合,显著提升了自动驾驶的安全性与场景泛化能力。

同样,吉利汽车的千里浩瀚系统不断进化,提出“AI 训练 AI、AI 检验 AI” 的理念,并计划在今年四季度落地面向 L3 的技术架构,推动 L3 级技术的实际落地应用,让用户能够更早地享受到更高级别的自动驾驶体验。

智能座舱也在 AI 技术的赋能下,实现了从“ 指令执行者” 到“ 情感化智能体” 的重大转变。吉利银河 M9 的超拟人车载 AI 智能体,基于阶跃星辰的端到端 AI 语音大模型,不仅能够实现多模态交互,精准感知用户的情绪,还能根据不同场景主动为用户提供服务。

上汽通用则全球首发高通 8775 座舱芯片,并搭建端云融合的 AI 中枢,实现了跨场景的意图理解,让用户在车内的交互体验更加流畅自然。理想同学智能体更是实现了从“ 车控助手” 到“ 移动生活管家” 的华丽跃迁。

毋庸置疑,AI 大模型,特别是多模态大模型,使得车辆具备了从“ 感知智能”(识别物体) 向“ 认知智能”(理解场景和意图) 跨越的能力, 为实现更高级别的自动驾驶和更人性化的智能座舱交互奠定了基础。

而一个明显趋势便是,如高速 NOA 和城市 NOA 这种高阶智驾功能,正逐步从高端车型的选配,下沉至 20 万元以内的主流价格带,甚至成为标配。AI 大模型在智能座舱的应用也日益广泛,从提供更自然的语音交互,到根据用户习惯主动推荐服务,AI 正在全方位地提升用户体验。这种从“ 选配” 到“ 标配”,再到“ 准核心卖点” 的转变,标志着 AI 已经成为决定汽车产品竞争力的关键变量。

AI 也要拼差异化

就目前情况来看,头部企业正通过差异化技术路线争夺制高点,核心战场聚焦在智能驾驶、智能座舱以及 AI 贯穿全生命周期这三大领域。

首先,智驾是车企 AI 竞赛中最激烈、也是最受关注的战场。各大厂商纷纷投入巨资,通过自研或合作的方式,推动智能驾驶技术从 L2 级辅助驾驶向 L3 级及以上高阶自动驾驶演进。技术路线也呈现出百花齐放的态势,从多传感器融合到纯视觉方案,从模块化架构到端到端大模型,各家都在探索通往自动驾驶终局的最优路径。

理想汽车在智能驾驶领域的布局,体现了其“ALL in AI” 的战略决心。其提出的 VLA(视觉语言行动模型) 技术,旨在让车辆像人一样,通过视觉感知环境,用语言理解意图,并最终转化为驾驶行动。

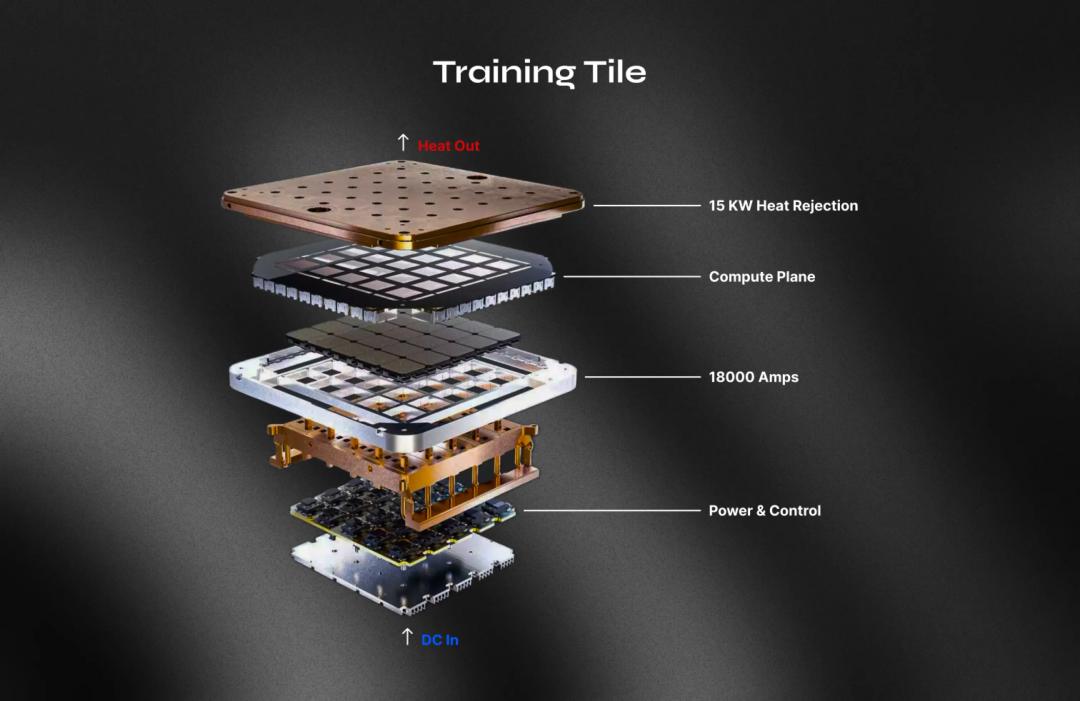

这一技术路径的核心,是通过海量数据训练一个端到端的大模型,使其能够处理复杂的、非结构化的道路场景。理想汽车智能驾驶研发副总裁郎咸朋曾表示,公司预计到 2024 年底,训练算力将超过 8 EFLOPS,累积训练里程超 30 亿公里,并认为自动驾驶训练所需的算力最终要达到 100 EFLOPS 量级。这种对算力的巨大投入,正是为了支撑其 VLA 模型的快速迭代和进化,最终实现更安全、更拟人化的自动驾驶体验。

除了理想,小鹏汽车是国内最早布局智能驾驶的新势力之一,其技术路线以“ 全栈自研” 为核心。在硬件层面,小鹏汽车投入自研 AI 芯片,以期实现软硬件的深度协同优化;比亚迪也是借助三电系统的优势,在整车智能战略,通过璇玑架构实现了电动化和智能化的深度融合,让车辆的各个部分都能被 AI 统一调度和控制。

如果说智能驾驶解放了用户的双手和双脚,那么智能座舱则致力于解放用户的大脑,提供更具情感温度和个性化的人机交互体验。AI 大模型的应用,正在推动智能座舱从过去简单的功能堆砌,向能够理解用户、主动服务的“ 情感化智能体” 进化。不少大厂也在跟进。

吉利汽车与阶跃星辰联合发布的 Agent OS(预览版)“ 智能蛋舱”,以及蔚来汽车的智能座舱系统 NOMI,便是 AI Agent 原生打造的智能座舱系统的代表。根据官方描述,这种 AI 智能体不再是被动地执行指令,而是能够主动感知用户需求,提供个性化的服务。例如,它可以根据用户的日程安排,提前规划好出行路线,可以根据用户的情绪状态,推荐合适的音乐或氛围灯。

这种从“ 功能” 到“ 智能体” 的转变,预示着智能座舱将进入一个全新的发展阶段。并且也向行业释放了一个信号:未来谁能构建一个让开发者愿意涌入、让用户深度依赖的 AI Agent 生态,谁才能建立起护城河。

当然,除了消费者能够明确感知到的部分,研发设计、生产售后、营销服务等汽车全域也都在积极推进 AI 化。无论是 AI 仿真试车、AI 技术检测、AI 客服等,在未来均是企业夯实地基的重要一环。

毋庸置疑,AI 和大模型正在成为车厂的重要卖点之一。这就倒逼车企需要迅速建立 AI 方面的能力,充实“ 全域 AI” 的概念。不过 AI 虽然为汽车产业描绘了一幅美好的蓝图,但通往未来的道路并非一片坦途。

狂热背后的冷思考

其实从各大车企在 AI 上的加码不难看出,几乎都是在中高端车型上的尝试,而这或许也与当下的现实困境有关。

技术是实现一切愿景的基石,当前算力基础设施的巨大差距,导致车企在 AI 领域面临瓶颈。中国汽车工业协会副总工程师王耀曾一针见血地指出:“ 国内所有车企 AI(芯片) 的显卡加起来都没有特斯拉 Dojo 多。”

这句话揭示了国内车企与全球顶尖玩家在算力上的“ 代差”。特斯拉自研的 Dojo 超级计算机,专门用于处理其全球车队每日采集的约 1600 亿帧视频数据,为其纯视觉自动驾驶方案提供了强大的算力支持。而国内车企,尽管如小鹏、理想等也在积极建设自己的超算中心,但在总体规模和投入上仍存在较大差距。

除了算力,数据闭环的构建也是一个巨大的挑战。AI 模型的训练和优化,离不开海量、高质量的数据。如何高效地采集、标注、处理和应用数据,形成一个良性的数据闭环,是决定 AI 能力演进速度的关键。

清华大学苏州汽车研究院智能网联中心技术总监孙辉认为,在算法同质化日益明显的今天,数据将成为下一个关键的竞争点。拥有百万级实车数据的企业,能够通过海量真实路况的训练,解决“ 交互博弈” 难题,优化“ 长尾场景”,从而构建起难以被复制的竞争优势。

另外,智能驾驶和智能座舱在硬件和软件上大多是相互独立的,二者的深度融合,构建以“ 舱驾一体” 为代表的融合方案,虽然可以将智驾域和座舱域的计算平台合二为一,但这也意味着需要更出色的算法迭代,这在前期也需要持续的资金投入。

还有就是 AI 技术的发展,正在推动汽车产业的商业模式从传统的“ 一次性卖产品” 向“ 持续性卖服务” 转变,软件和服务的价值将日益凸显。

但无论是算法和算力还是服务价值,都有极高的成本,这些成本也需要平摊到产品上,尤其是发展初期,而关注中高端车型的车主往往对价格不太敏感,所以这些产品便承担了 AI 上车的重任。

只是,当我们将视线从云端的 AI 模型拉回到坚实的柏油马路,从一线城市的核心商圈下沉到更广阔的二三线市场,会发现,对于绝大多数将汽车视为“ 出行工具” 的消费者而言,那些看得见、摸得着的物理体验—— 空间和操控,依然是他们做出购买决策时,心中最重的那块砝码。

这种看似矛盾的现象,恰恰揭示了汽车产业在智能化转型中的深层逻辑:AI 并非要颠覆汽车作为“ 交通工具” 的本质,而是要在夯实基础体验的前提下,用技术为出行注入新的可能性。

当高阶智驾功能下沉到 20 万元主流市场,当智能座舱的 AI 助手能精准记住每个家庭成员的偏好,当 AI 优化的供应链让车辆性价比持续提升—— 这些技术进步最终都要回归到“ 让出行更美好” 的本质。

这场从“ 造车” 到“ 造 AI 的转向,本质上是汽车产业从“ 硬件定义产品” 向“ 软件定义体验” 的跨越。从算力基建的加码到数据闭环的构建,从智能驾驶的突破到座舱体验的革新,车企们的角力已成为不可逆的趋势。汽车产业的未来,正在这场“ 硬核制造” 与“ 柔性智能” 的深度融合中,朝着 AI 定义的新赛道加速狂奔。

参考资料:

- 理想 WAIC 2025 发布会

- 吉利 WAIC 2025 发布会

- 中国电动汽车百人会论坛相关资料

- 极客公园,《一切竞争,都变成了 「AI 竞争」》

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App