1938 年,28 岁的萧乾从湖南晃县出发,一路走到贵阳。

在经历了 「八百里的荒山」 后,贵阳这座 「有电灯,有电话,有洋瓷浴盆」 的城市显得格外 「阔气」。

作为 《大公报》 的战地记者兼副刊主编,这位大才子在 《贵阳书简》 里写道:

「每一个疲倦的旅客一走入贵阳近郊,看到那么细柔娇绿的垂柳,看到饭店旅馆的显目广告,都会感到莫大欣喜,甚而感激」。

奇妙的是,在 80 多年后的今天,每一位走出贵阳龙洞堡机场的外地人,在搭车进入贵阳市区时,他甚至可以意外地穿越时空,体会到萧乾当年的那种 「欣喜」。

这种欣喜某种程度上来自于 「意外」。

比如你难以想象,在西南腹地的崇山峻岭之间,一座不产一粒咖啡豆的城市,正以咖啡之名改写商业地理。

当地人自豪地告诉你,这个常住人口 600 余万的山城,据称有 3000 多家咖啡馆,「密度甚至超过上海。」

另一个标签式的叙述是:这十几年来,贵阳培养出了十余位世界及全国咖啡赛事冠军。

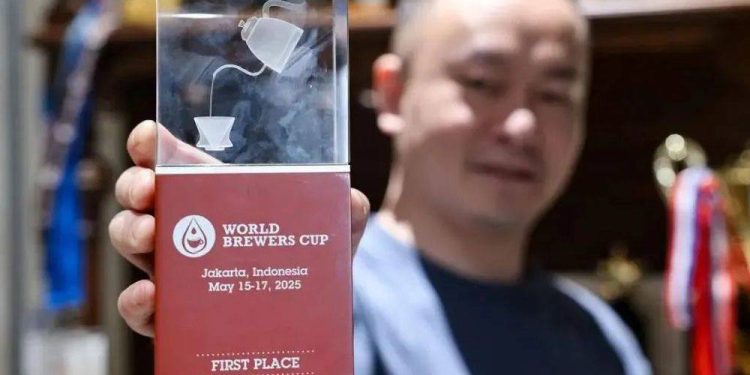

今年 5 月,来自贵阳的彭近洋斩获 「世界咖啡冲煮大赛冠军」,更是点燃了外界对贵阳咖啡的好奇。

但事实上,这座 「咖啡冠军之城」 的崛起,绝非偶然。

在财经无忌看来,是三个 「人」 成就了贵阳的 「咖啡冠军之城」——他们分别是:咖啡师,年轻人和城市发展顶层设计者。

冠军基因:不产咖啡豆的 「咖啡硅谷」

贵阳咖啡产业的根基,在于其构建了一套独特的人才培育体系。

严格意义上来说,彭近洋是一名咖啡烘焙师,参加比赛主要是为了精进烘焙技术。他和伙伴创立的工作室,不但给当地很多精品咖啡店提供豆子,还邀请国际冠军来给贵阳的咖啡师们上课。

贵阳咖啡行业里的老大哥刘开胜,则早在 2009 年就开始买豆子尝试烘焙,现在帮很多独立小店打磨各种风味的熟豆,影响和带动了贵阳一大批的咖啡师。

现在他创立了一个咖啡品牌,希望 「以前、现在、将来,都只做好咖啡烘焙这一件事情」。

在一个周一的上午,我打车来到贵阳城区 「对的」 咖啡店,10 点半的门口已经排起了队伍。

店员客气地告诉我,今天人不算多,如果遇到周末,需要一个小时左右才能进到店里。

「对的」 咖啡店的主理人胡颖大学毕业就开始开咖啡店,在丈夫的鼓励下,胡颖去参加了咖啡师比赛,而为了支持妻子,她的丈夫也成为了一名咖啡烘焙师。

精品咖啡赛道,即使是在今天的北上广,也只是一个小圈子,在贵阳同样如此。

如果有一个时间节点的话,2015 年前后是贵阳咖啡店明显增多的年份。

「2015 年以后,明显觉得贵阳喝咖啡的人更多了。」 刘开胜回忆说,「这一批人是 『85 后』 或者 『90 后』,他们在外面上大学或者工作,那个时候正好回到贵州。无论是开店的人,还是消费者,这批人对咖啡的接受度都很高。」

贵阳当地的咖啡主理人、烘焙师们都有着亦师亦友的关系,他们互相交流、切磋有关咖啡的各种专业知识。

「咖啡是一个专业性、技术性强的服务行业。它首先强调的是专业技术,如果专业技术上不达标,我觉得肯定做不长久。」 黑石咖啡的主理人雷鸣的这句话,出现在两年前 《三联生活周刊》 的一组描述贵阳咖啡文化的报道中。

现在看来,这句话依然正确。

自 2016 年彭近洋斩获台湾大港杯烘焙赛冠军起,贵阳咖啡师在国际国内赛事中屡创佳绩:2020 年~2025 年,其团队五年蝉联世界咖啡冲煮大赛中国赛区冠军,黑石咖啡主理人雷鸣从 2023 年起执裁国际赛事,更涌现出胡颖、强华等兼具冠军头衔与赛事评审资格的复合型人才。

贵阳俨然是一个 「咖啡硅谷」。

而 「冠军-评审」 的双轨发展模式,又让贵阳咖啡师群体,不仅具备技术实力,更掌握行业话语权。

更值得关注的是贵阳咖啡行业的生态闭环。

从彭近洋创办咖啡培训班,到吾界咖啡开设 SCA 国际认证课程,再到横贯咖啡专注烘焙技术研发,贵阳形成了 「培训-赛事-就业-创业」 的完整链条。

这种生态优势,让咖啡师们无需远走北上广,便能获得与国际同步的成长资源。

「我们要通过咖啡店,与世界建立更多链接。」

贵阳高原家咖啡主理人张晟晖甚至已经在盘算日本东京咖啡店的装修,他即将在异国他乡展示一下贵阳元素。

青春密码:消费升级的 「年轻试验场」

贵阳咖啡产业的爆发,离不开城市人口结构的深刻变迁。

2024 年数据显示,贵阳 14 岁~35 岁青年人口达 239.55 万,占比 37.49%,较 2021 年新增 10.57 万人。

实际上,贵阳常住人口已保持连续 45 年正增长,并且连续四年每年净增 10 万人以上。2024 年贵阳新增人口超 18 万,全国第二,而新增人口中,60% 以上都是 14 岁~35 岁的青年。

这群在互联网浪潮中成长起来的年轻人,正以独特的消费逻辑重塑咖啡市场。

首先是消费习惯的迭代堪称颠覆性。

贵阳年轻人对咖啡的需求早已超越 「提神饮品」 的初级阶段,转而追求味觉探索与社交体验的双重满足。

黑石咖啡推出的 「贵阳 COMBO」 套餐,将折耳根美式、木姜子特调等贵州元素融入咖啡,单日最高售出七八套;好事咖啡手绘咖啡杯引发社交媒体打卡热潮,被网友称为 「最有人情味的咖啡馆」。

这种 「咖啡+在地文化」 的创新,精准击中了 Z 世代的个性化消费需求。

其次人口流入带来的消费扩容同样关键。

2023 年,贵阳吸引 12.07 万名高校毕业生留筑,其中省外生源占比近 23%。这些年轻人才不仅带来消费增量,更带来一线城市的消费理念。

美团数据显示,贵阳外卖咖啡市场中,30 岁~45 岁中青年群体构成稳态基本盘,贵州刺梨美式等特色产品长期位居销量前列。

消费场景的裂变同步发生:从社区咖啡馆的日常社交,到创意园区的咖啡主题市集,再到文旅融合的 「咖啡+书店」、「咖啡+戏剧」 等新业态,贵阳咖啡消费已形成全时段、全场景的生态体系。

青年社会学者严霞,也是贵阳人,在 《青年的咖啡馆消费文化——以贵阳市青年的咖啡馆消费为例》 论文中,从学术角度分析了年轻人和咖啡馆的消费关系。

她认为,「咖啡馆消费不能等同于咖啡消费,咖啡馆的兴起和普及不能简单地归因为咖啡消费偏好的形成。」

在文章中,严霞给出的结论是,咖啡馆消费所揭示的是青年群体空间体验消费的兴起。

咖啡馆之所以受到青年消费者的青睐,不单是因为其中所提供的咖啡,还因为咖啡馆这一空间所营造的氛围为青年消费者提供了一种舒适、安静、温馨的空间体验。

「与他们的父辈不同,青年群体看重消费所带来的心理和情感层面的体验,把体验作为一个重要的衡量消费品和消费空间价值的维度。即使他们并不全是咖啡爱好者,但是为了体验咖啡馆内的氛围空间,他们愿意为此买单。」

治理智慧:网红城市的 「贵阳解法」

贵阳咖啡产业的破圈,离不开城市治理者的战略眼光。

在 5 月 17 日,彭近洋获得世界咖啡冲煮大赛冠军之后,贵阳迅速启动 「咖啡冠军+文旅」 的立体传播。

随后,贵阳云岩区举办第二季咖啡文化活动,超 20 万人次参与,形成 「赛事+市集+文旅」 的消费闭环;贵阳当地市文旅局联动超 100 家咖啡馆,推出 「贵阳咖啡好好听」 打卡活动,同时上线了中英文双语版 「贵阳咖啡地图」,打造现象级城市 IP;云岩区政府出台专项政策,对获奖咖啡师给予职业技能等级晋升激励,设立咖啡行业工会联合会推动产业链整合。

新华社等主流媒体开始聚焦贵阳 「不产豆的冠军之城」,相关话题登上微博热搜。而贵阳当地媒体,更是连篇累牍地推出一系列有关贵阳咖啡的各种报道。

这种 「政府搭台、企业唱戏」 的模式,让咖啡产业从分散经营走向集群发展。

三重启示:小城如何撬动大产业

贵阳的实践为中小城市产业升级提供了范式参考。

首先是人才战略的错位竞争:在传统资源型产业式微的背景下,贵阳避开与咖啡产区的种植竞争,聚焦咖啡师培育这一细分领域,通过赛事经济形成差异化优势。

其次是消费场景的在地创新:将贵州酸辣风味、市井文化等本土元素注入咖啡消费,创造出不可复制的味觉记忆点,这种 「在地国际化」 策略值得借鉴。

最后是城市治理的流量转化:从彭近洋夺冠的单点突破,到 「咖啡+文旅」 的系统传播,贵阳展现了将专业领域的 「小流量」 转化为城市品牌 「大流量」 的高超技巧。

贵阳独特的 「山地咖啡美学」,本质上是对商业文明的重新定义——在流量为王的时代,真正的竞争力不在于资源多寡,而在于能否找到属于自己的价值坐标。

贵阳的故事证明,只要找准人才、人口、治理的共振频率,一座山城也能成为世界咖啡版图上的璀璨之星。