今夏,北京居民明显感到蚊子 「升级」 了——数量多、叮咬狠、活动期长。副热带高压带来的潮湿高温和连绵降雨,让干爽的晴日成为了北京夏天的奢侈品,却为蚊子繁殖提供了温床。

被毁掉的夏天

八月初,下班回家站在北京青年路十字路口等红绿灯时,梁峰猛然抬头发现,夕阳余晖中,前方行人头顶上盘旋着一圈蚊子,「像舞动的网」。

来北京十年,他第一次见到这样的景象。

振翅的蚊子在梁峰的夏天投下阴影。入夏时,他看见 1 岁 4 个月的女儿胳膊上出现一个个红肿的包,直径几乎和她的胳膊一样粗。梁峰意识到,是前几日家中开纱窗通风时放进的蚊子,自此他和妻子谨慎地不再打开纱窗。

直到 7 月底,女儿因蚊子而起的过敏皮疹,让他真正感到焦虑。那天,梁峰和妻子遛娃回家后,发现女儿的双手、腿部红肿的包连成一片,接连两天未有消散迹象。

趁大人没留意,女儿用刚长出的指甲反复抓挠,很快抓破了表皮。梁峰和妻子密切观察了 2 天,庆幸不是更严重的湿疹、手足口病。但女儿满身红包仍让他心疼。夜晚哄睡时,梁峰要用手指摁住被女儿挠得巨大的蚊子包,稍稍止痒后,女儿才能睡着。

图|梁峰女儿腿上被蚊子叮咬得满是红包

为彻底对抗蚊子,梁峰为家中购置了 4 个电蚊拍,厨房、儿童房、客厅各放一个,还有一个在家中流动使用。每天带孩子出门前,他要花上半小时,给女儿穿上长裤长袖,在儿童车、外套和女儿身上喷上三重防蚊液,效果仍然不佳。

家中蚊子的嗡嗡声,也彻底成为夫妻二人的噩梦。妻子开始每晚在家里挥舞电蚊拍,「像跳大神一样」。梁峰去南方出差时顺便探望小孩,他知道近期流行的基孔肯雅热病毒不会人传人。但医学常识在这位因蚊子焦虑的父亲身上失效了,梁峰不敢太靠近小孩,「怕蚊子带过去给娃」。

防蚊,正在变成北京居民的夏季新任务。

副热带高压酝酿下的潮湿高温,反复无常的连绵降雨,让清爽的晴天成为了北京今年夏天的奢侈品。如此不适合人类生存的环境,却是蚊子繁殖和生长的温室。

当 80 后父亲梁峰担忧地盯着人群头顶的蚊子发呆时,青年路上 35 岁的水果摊商贩刘悦,正忍不住伸手上上下下地在腿部抓痒。她每日固定出摊的时间为下午 4 点到晚上 8 点,几乎是蚊虫最活跃的时段。后来,刘悦将短裤换成丝网阔腿长裤。

街口人流多,生意好,但缺点是旁边有一个因车辆碾压造成的坑。雨水冲刷路面,灰尘汇聚到坑内,外卖电动车驶过,溅起水花,水洼里漂浮着杂草与落叶,这方水洼成了蚊子孳生的温床。

此类水洼一般在太阳出来便会很快蒸发。但今年,刚停雨,水洼好不容易缩小一些,下一场降雨后又接踵而至。据统计,这个 7 月,北京一共出现了 5 轮暴雨天气过程。截至今年 7 月 29 日,北京的降水已达 533mm,去年同期为 328mm,为历史同期第二多。

水坑招蚊子,但刘悦舍不得一直喷驱蚊水,「每天都喷成本高」。她时不时从小板凳上站起来,用两只手捏住裤边不断挥动,加强腿旁的空气流动,但蚊子仍然能从网眼裤的缝隙中伸出细长如针的口器来咬人。

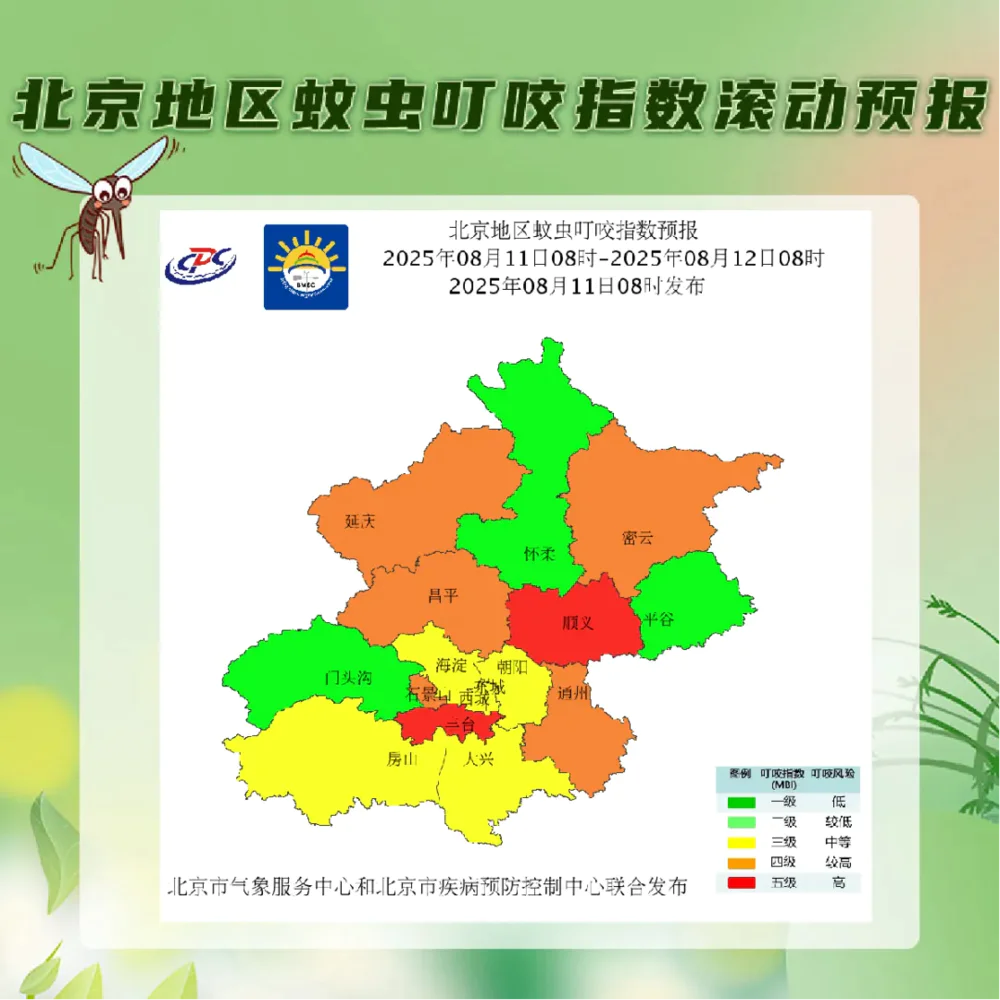

2021 年夏天起,北京气象局开始推送各区域的 「蚊子叮咬指数」,风险从低到高分为五级。居住在北京大兴区的林华曾好奇,为何北京各区蚊虫叮咬指数差别如此之大——顺义区和丰台区长期处于红色的五级 「高叮咬风险」,门头沟区和怀柔区则长期处于低风险。

她猜测,也许与环境卫生和喷洒灭蚊药物的频率有关。林华所在的大兴区虽然森林覆盖率高,但雨后街道仍然干净,常有保洁员清理人行道上的杂草,小区也频繁喷洒灭蚊药物。

图|北京地区蚊虫叮咬指数预报

但即便是在方圆一公里内,不同人对于蚊虫的感受也大不相同。

刘悦的水果摊旁往右一百米,是光鲜亮丽的写字楼。每晚 6 点半到 7 点,是大楼大厅固定的消杀时间,保洁员手握 600ml 的大瓶杀虫剂对着垃圾桶、马桶、洗手池、下水槽、废纸篓里狂喷,平均一人每月要用掉 3 瓶~4 瓶杀虫剂。物业经理在一旁拿着手机拍照记录,准时上传到工作群里汇报。

从北京密云来到朝阳的保安许花,在这条马路上一处老旧小区工作了半年。5 月入夏后,许花和上白班的 2 名同事平摊了 30 块,为这个一平米的保安亭安装上了一次性黏胶防蚊纱窗和门帘。

但装上防蚊纱窗后,夜晚在保安亭开灯,纱窗便会反光,看不清深夜进入小区的行人和车辆。因此漫漫长夜,许花从不开灯,只靠右手边的监控屏幕获取一点光亮。她不能睡觉,50 出头的她也不爱在黑暗中看手机,就翘脚枯坐,睁眼等待天明。

被蚊子改变的生活

在北京工作了 10 年,37 岁的梁峰第一次因蚊子而变得忧心忡忡。毕业后,他辗转待过潮湿的武汉、广州,在北京凉爽的夏天傍晚观赏夕阳,是他下班路上为数不多的乐趣。如今这一乐趣正渐渐消失。

「以往一个夏天也就 10 只蚊子,今年一天就能打死 10 只」,7 月,生活在北京西四环的思思怀疑家里进了 「蚊子窝」。但家里刚装修完,没有任何藏蚊隐患。她重新购置了电蚊液,电蝇拍、雷达喷雾剂、防蚊液、止痒膏、灭蚊灯等等五花八门自己从没使用过的产品,前前后后花了两三百。

在北京开了五年出租车的河北人郝路,则第一次在夏天出车时穿起了长裤。

7 月下旬起,北京天气阴晴不定,降雨连连。开车时,郝路发现吸纳光热的挡风玻璃前频繁出现蚊子。他既不能责怪乘客携带蚊子上车,也不能催促乘客尽快上下车。这还为他引来 「无妄之灾」,曾有小孩在车上被蚊子叮咬,家长把他骂了一通。

郝路有苦难言,开车时腾不出手,他任由自己被咬。后来,他一次下单了三条长裤,在车上放了驱蚊水。但防不胜防,蚊子改叮郝路的胳膊。他打算之后戴手套,穿上长袖防晒外套开车。有次后排载了三位喷着浓烈香水的女生,「把她们咬得嗷呜叫」,他心里偷乐,自己这次毫发无伤。

刚过去的 7 月,郝路的行驶里程为 4012 公里,比上个月少跑两单,但他意外发现,油费却增加了。

他琢磨了半天可能的支出在哪,结论落在车内的调低了 3 度的空调上。这是郝路多次试验得出的方法:调低空调,加大风速,蚊子受冷而在车玻璃上僵直,此时再稍微打开车窗,借着对流差蚊子便会飞出窗外。

他重新算了一笔账。不开空调时百公里油耗约 7 升,开 25 度空调,表显蹿到 7.5 升。按每降一度空调多 3% 油耗算,每百公里多烧 0.72 升。一个月跑 4000 公里,总多耗的油量是 27 升。他掏出手机查了查当天油价,92 号汽油 7.26 元/升,27 升乘以 7.26,多花了 196.02 元。

这还没算北京早晚高峰堵车时怠速状态的额外油耗,郝路有些心疼。

潮湿闷热的南方一直是刻板印象中的蚊虫聚集地。但根据疾控中心 2019 年对各省 6 月~9 月居民区蚊虫的密度监测数据,中国蚊子密度最高的地方其实在北方。

21 岁的王珮是从福建来北京读书的一名大三学生。在南方过夏天时,她出门尽量只去商场,穿长裤。第一年来北京时,她感叹,在北京不用像在南方一般注意室内防蚊,外出即使穿短裤,多走动,也不大会被叮咬。

她习惯在宿舍桌子底下屯放一些快递盒。可自从 2024 年夏天,她发现纸箱竟招来了蚊子,甚至连上厕所也会莫名其妙被咬。她开始频繁向身边朋友诉说北京蚊子越来越多的感受。2025 年和 2024 年王佩的聊天记录中对于 「蚊子」 的吐槽频率,相较于上一年分别环比增长 118.18%、57.14%。

6 月,每晚来东城区陶然亭公园闲逛的本地人卢大爷发现,陶然亭公园成了北京 1100 多个公园里,为数不多放置了共享花露水的地方。从东门进入,每隔 50 米,路灯下的小盒里放入了一瓶 60ml 的花露水。但才 6 天,卢大爷发现,花露水见了底。有网友声称清晨锻炼时,曾目睹有大妈把花露水倒进自带的小瓶中。

图|陶然亭公园内安装的共享花露水

在陶然亭公园门口工作了几个月的保安薛凯,似乎比卢大爷更早察觉蚊子的变化。

2020 年,50 岁的薛凯从老家山西来到北京的一家物业公司上班。2023 年,公司开始给职员发放灭虫粉装药物,要求他们稀释在喷壶里,对着小区的各个死角消杀。当时他第一次对北京蚊虫变多有了感知。两年过去,今年 6 月,北京启动 「无蚊社区」 试点建设,已有 43 个社区自愿申报,施行清、杀、挡、避防蚊 「四字诀」。

薛凯还发现蚊子变得难打了。过往咬他的蚊子都是本地的黑蚊子,反应慢,能够听到翅膀发出的嗡嗡声,稍加留意,趁它们蛰伏在手臂上时,一拍一个准。

但这几年,花蚊子白纹伊纹更加常见,咬起人来悄无声息,毒性变高,反应也快。现在,他手腕上还留有一个结痂的伤口。四天前,蚊子在那里留下一个肿硬的包,擦了药也不见好,他自己用针挑破,挤出黄色的脓水。

事实上,传播此次蚊疫的白纹伊蚊活动范围在逐渐向高海拔地区扩张。在北京,2004 年捕获 100 只蚊虫中,白纹伊蚊占比不超过 4%,而 2017 年再调查显示,比例升至 14%。

几个月前,薛凯换了这份在公园当保安的工作。每晚守在门口,见到穿着短裤被蚊子折磨的年轻人,大腿上红红一片,他见了可怜,就会把放在胸前口袋马上用到见底的风油精递给他们。

8 月 6 日晚上,北京结束了一天的闷热,刮起微风,云层中的闪电预告着大雨将至。临近闭园,人流减少,保安室的屋檐下开着灯,感知到风雨欲来的蚊子们在灯下盘旋,也有些静静趴在窗玻璃上。薛凯站在玻璃前,趁其不备,心里恨恨地用食指一个个按死它们,留下淡棕色的划痕。

图|趴在保安亭玻璃上的蚊子

与蚊大战

《命运之痒:蚊子如何塑造人类历史》 的作者蒂莫西·怀恩加德认为,蚊子对人的危害与历史上的一些战争和种族灭绝事件有所关联。书中估计,人类存在于世的 20 万年中,被蚊子杀死的人数达 520 亿,几乎占到在地球上生存过的 1080 亿人口的一半。

蚊子对人的致命性在于其能传播包括疟疾、登革热等虫媒传染病。近现代医学的进步已大幅降低这些疾病的死亡率,但在很多地方,小小的蚊子依然是可怕的致命性疾病传播源。

疟疾曾在中国肆虐,新中国成立前每年约 3000 万疟疾病例、30 万人死亡。2019 年,登革热疫情曾在全球范围内暴发,中国登革热病例数超过 2 万例。

人类与蚊子的斗争从未停歇。19 世纪末明确蚊子是疾病传播者后,人类通过改造环境、研发药物和杀虫剂反击。但因为抗药性和环境污染问题,这场较量至今仍在持续。

今年夏天,基孔肯雅热蚊疫在广东地区爆发。这是一种由基孔肯雅病毒引起、经埃及伊蚊和白纹伊蚊传播的急性传染病,典型症状包括发热、关节痛等。

截至 2025 年 8 月,广东省佛山市累计确诊病例超 7000 例。为防止蚊疫扩散,佛山、顺德等地开启了自发式的人蚊大战:下水道贴纱窗,进出公共场所强制要求喷洒驱蚊水,居委会上门消杀倾倒屋内积水。顺德多村甚至发起倡议,要求全体村民在下午 6 点一起在家中点燃蚊香,统一把蚊子驱赶到室外再消杀,内外 「组合拳」 将蚊子赶尽杀绝。

尽管历年来并未在北京的蚊虫内检测到肯孔肯雅热病毒,但偶发的输入病例,也将蚊媒类疾病的焦虑传到了北方。

30 岁教师李桃的女儿刚满三个月。以前推婴儿车带孩子出门,她还抱有 「侥幸心理」。基肯孔雅热在佛山爆发的那一周,身在北京朝阳的李桃好不容易将女儿哄睡,躺下刷着手机,享受一天中难得的静谧。偶然刷到基肯孔雅热的相关症状,看着在一旁脸蛋娇嫩,缩成一小团正酣睡的女儿,她却无法平静下来。

李桃立刻下单了一款安装在婴儿车上的全罩式蚊帐,计划不再在晚上 5 点~7 点白纹伊蚊活跃的时间段带孩子出门。她从床上跳下来,仔细检查家中的纱窗是否有漏洞,还在门口安放了一个电蚊拍,以防进出带进蚊子。

圆头圆脑圆眼睛,总是笑呵呵的北京土著郭洋,有自己屡试不爽的阿 Q 精神胜利法。因为居住在北京亮马河畔,有时下楼到后备箱中取东西都能被咬上几个包,他对蚊子已经习惯了。

郭洋每天要喷三次花露水,分别是早上出门前、中午洗完澡、下午出门前。从事视频行业的他,常常需要在北京闷热的天气外出拍摄,驱蚊的花露水是他保护自己的 「铠甲」。

家里阿姨留下的简易老式小蚊帐,被他拿来使用。一次郭洋紧贴着蚊帐,半睡半醒间,被蚊子隔着蚊帐叮咬。他开灯扫荡,拿起灭蚊 「圣剑」——一本硬壳厚本。他曾一晚上打死过 20 只蚊子,每隔一两个小时,就要醒来一次,他试过很多打蚊武器,但唯独这个最为趁手。

现在,郭洋应对蚊子的心态是,秉持着 「有一颗能放空和放松的心」。「每当被蚊子叮咬,就打开自己的感官,尝试最精准地描述痒的具体体验,当你试图抓住和分解痒时,痒感就会消失」。他笃信自己的心得。

图|郭洋夏季使用的简易蚊帐

但也有北漂人很难如郭洋般乐观。不得不进行的人蚊大战剥夺了他们储蓄能量才能继续打工的夜晚。在北京互联网公司工作了 5 年的山东女孩杨梦清楚记得,6 月 12 日晚,她的睡眠时间仅有 2 个小时。

凌晨三点,她被蚊子的嗡嗡声吵醒。她翻身驱赶,但耳边只清静了一会。忍无可忍,她开灯与蚊子大战。

近视的她起床,戴上隐形眼镜,在家里橱柜等角落里翻找。拍死蚊子后,杨梦走出卧室,洗手,再摘掉隐形眼镜。如此操作一番,睡意全无。第二天还得拖着疲惫的身躯来到公司。

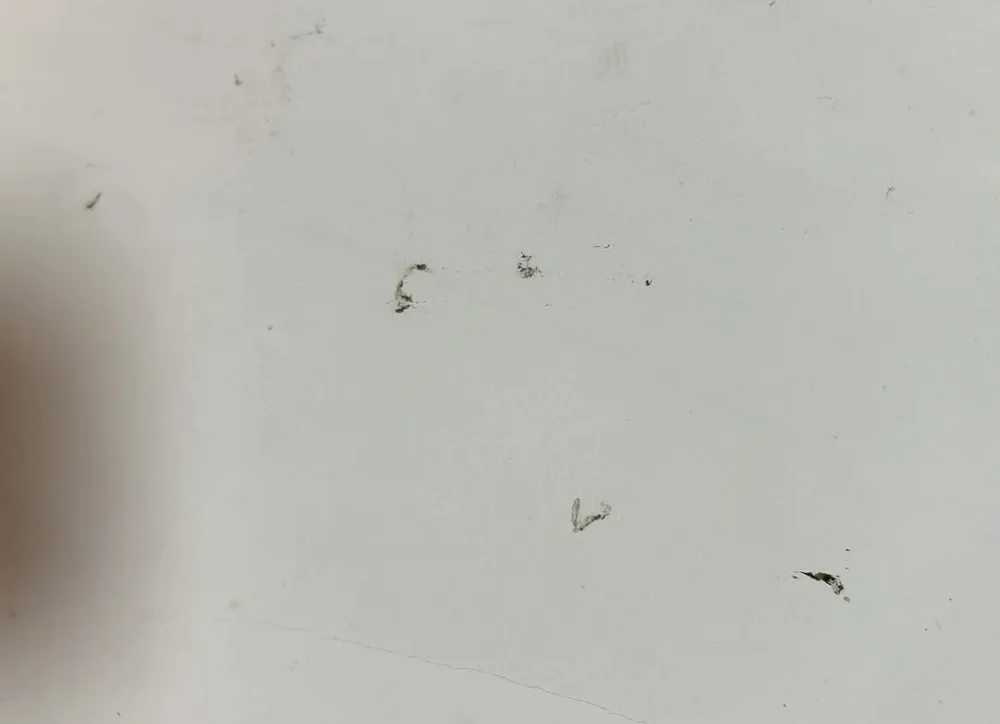

这套位于北京四环一室一厅的房子,她租住了两年半,此前从未出现这样的状况。床头雪白的墙面成为了灭蚊主战场,留下数个黑色的蚊子尸痕。

被蚊子折磨多时后,杨梦总结出了一套固定流程。每天睡前,她会站在床上,拿着杂志,在光源下、墙边挥动。担心蚊子可能在衣柜里藏着,她把叠好的衣服一件件翻出来。再倒干净杯子里的水,封上下水道和地漏。

但即便如此,杨梦不再能像往常一样回到家就舒舒服服地躺着,而是不停地担心 「今晚不会又有蚊子来了吧」。

图|杨梦家墙上留下的蚊子尸痕

但因蚊子失去的不止这些。

那位在北京跑车 5 年的司机郝路,每次跑车到八九点下班后,喜欢拐进家附近的巷口,在河北老乡开的实惠大排档里喝上两杯冰啤酒,与车友唠嗑,顺道吃一碗他喜欢的炒面。但今年,连绵不断的阴雨和室外饱受蚊子折磨的痛苦,郝路选择舍弃这口美味。

疲惫地回家炒两个菜糊弄肚子后,郝路躺在床上。他将空调开至 16 度,盖上冬天的厚被子,把自己裹得严严实实,才能得以躲过蚊子的侵扰,睡个囫囵觉。郝路觉得,蚊子已经悄然改变了他在北京的夏天。

*应受访者要求,人物信息有模糊

本文来自微信公众号:真实故事计划 (ID:zhenshigushi1),编辑:崔玉敏,作者:金晶