Meta 丝毫没有收手的意思。

就在刚刚,彭博社爆料称苹果的一员大将被 Meta 挖走。

这也是一名华裔,名叫 Ruoming Pang,是苹果基础模型团队 (Artificial Intelligence Models,AFM)的负责人。

Meta CEO 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)的时机找得很准。就在前几天,曾有报道称苹果的基础模型研发成果并不理想,为此苹果甚至在考虑使用 Anthropic、OpenAI 等公司的第三方模型来驱动新 Siri。那么带领上百人,兢兢业业研发基础模型的 Ruoming Pang 处境的确有些尴尬了。

据称,Meta 为 Ruoming Pang 也开出了数千万美元的巨额薪酬。

短短一个月内,Meta 就完成了收购 Scale AI 并吸纳其创始人、挖走 OpenAI 多名高级研究员、建立新的超级人工智能实验室等多个动作。其中,收购花了 140 亿美元,给 OpenAI 的高级研究员更是开出了四年 3 亿美元的薪酬,部分人头一年总薪酬可以达到 1 亿美元。

一通操作下来,业界都看花了眼。即便是对于一言不合就砸重金的小扎来说,这样的大手笔也未免有些太大了。

OpenAI 自然是不爽,说 Meta 是进人家里抢劫,不讲武德,还给员工放了一周的假,对外表示正在重新考虑薪酬问题。

有意思的是,The Information 爆出另一个消息,称 OpenAI 曾向投资者表示,公司去年的股权激励高达 44 亿美元,是营收的 119%。是的,你没有看错,股权激励已经超过了营收。

消息还称,OpenAI 还告诉投资者,今年这个比例会降至 45%,等 2030 年会降到 10%。

但这是 Meta「偷家」 之前,在新的抢人大战之下,OpenAI 的股权激励降不降得下来就要打一个问号了。

1 亿美元薪酬、股权激励超过营收,这些消息总会让人觉得,AI 人才吃肉了,发达了。

但是,包括 《商业内幕》 在内的一些媒体的报道,却也揭示了 Meta 抢人大战之下的 「月之暗面」——热闹是极少数人的。

Meta 的老金字招牌、首席科学家、前图灵奖获得者杨立昆也许需要向 28 岁的小子汇报工作;

新的超级人工智能团队,涵盖了其他团队,包括建立已经 12 年的 FAIR,内部竞争张力拉满;

大量非顶尖的以及基层的研究员、程序员,还身处裁员威胁之中,就算不被裁员,职业发展阶梯却在不断下滑。

这是 Meta AI 人才的冰与火之歌,却很可能不仅仅发生在 Meta。

上亿美元年薪与担心被裁员的同事

从 OpenAI 挖过去的几个人很有可能第一年总薪酬高达上亿美元,这事儿大家都不陌生了。

上亿美元是什么概念恐怕得换算一下才更好理解——国内年薪百万的大厂精英,得赚 700 年。

怪不得现在都把他们比作体育明星。毕竟梅西在 2025 年美职联 (MLS)拿的年薪也就 2000 多万美元,他还是美职联里薪酬第一的。「詹皇」 勒布朗·詹姆斯 (LeBron James)在最新赛季的 NBA 年薪不过 5000 多万美元。

虽然体育明星在联盟的年薪不包含个人商业代言等收入,但也足以做个对比了。

所以,在这个抢人大战并不稀奇的 AI 浪潮里,Meta 的大手笔依然造成了轰动。实在是给得太多了。

可是,咱们把视角稍作转换,就很容易想到一个问题,那就是:拿到上亿美元年薪的是极少数 AI 领域的精英,那其他人呢?

尤其是也在 AI 界打拼的那些程序员、研究者,他们作何感想?

果然,《商业内幕》 爆料,他们中的很多人很郁闷。

一位前 Meta 员工透露,随着 「顶尖科技人才终于获得了像顶级运动员一样的待遇」,许多科技行业的普通员工充满了怨恨和嫉妒,「尤其是在那些已经在这个行业工作了一段时间的人中。」

学者也直呼离谱。「无论工程师多么经验丰富、资历多么高,让他们拿着和 NBA 球员一样的薪水,这根本说不通,」 加州大学伯克利分校研究经济社会学、组织学和科学技术的娜塔莉亚·卢卡 (Natalia Luka)说。

不平衡是几乎注定的。在硅谷,科技工程师是高薪职业,尤其在近几年 AI 浪潮下。但和这少数被高薪挖去的工程师相比,就相形见绌了。

美国大厂的薪资是不公开的,但是前不久曝光的一份 Meta 提交给美国政府的文件 (企业通过 H-1B 签证项目招聘外国工人时必须向劳工部提交的申请文件)显示,其人工智能研究工程师的基本工资在 15 万到 44 万美元,软件工程师在 12 万到 48 万美元的水平。

在职场社交平台 Blind 上,一些 Meta 员工抱团吐槽,Meta 新设立的超级智能实验室,不过是 「迎合媒体」 的营销产物。

还有另一些 Meta 其他部门比如 GenAI 的员工在打听,大家伙儿说我要不要跳槽啊?我觉得我随时被裁员啊!

前情提要,Meta 接连收购 Scale AI 并高薪撬走 OpenAI、Anthropic、谷歌等公司的多名顶尖人才之后,就新设立的超级智能实验室,这个新组织由 Scale AI 的创始人之一 Alexandr Wang 领导,新挖来的人也都安排了进去。而 GenAI,是 Meta 的生成式人工智能团队,2023 年成立的。

担心自己被裁员并非杞人忧天。

Meta 在 2 月的时候就宣布过 3600 人的裁员计划,主要集中在 Reality Labs 部门,元宇宙不香了,小扎要逐梦 AI。

同行也不手软。微软上周刚宣布了 9000 人的裁员计划,加上之前的一次,微软今年裁员人数已经累计达到 1.5 万人。

这其中,在科技公司中如基石般存在的工程师群体也包括在内。

自 2022 年 Layoffs.fyi 开始追踪该行业的裁员情况以来,已有超过 60 万名科技工作者失业。然而,根据 IT 行业协会 CompTIA 的最新报告,科技岗位总体持续增长,预计未来十年的增长速度将是其他行业的两倍。

也就是说,美国科技大厂仍然在边狂招人,边狂裁人。这也是老艺能了。有媒体将正在发生的抢人大战和裁员形容为用裁人省下的钱去养新招来的精英。实在辛辣。

苦了那些在普通人里已经非常优秀,但在大厂里没有站在塔尖的员工。他们没有上亿美元年薪,有的只是随着公司战略变幻而阴晴不定的前途,还得对着铺天盖地的新闻调整自己满腔的嫉妒和沮丧。

不同的 AI 团队一锅炖

你可能已经捕捉到了一个点,那就是 Meta 内部有不同的 AI 团队。

在薪资鸿沟、裁员阴云之外,即便是继续为 Meta 效力,AI 相关的员工们也要面对内部的竞争张力。

需要说明的一点是,新的超级智能实验室和其他团队并非平起平坐的关系。

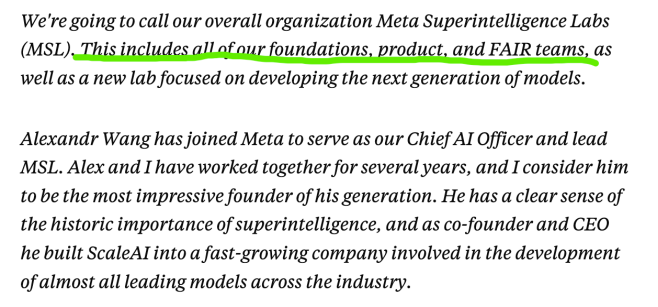

在官宣超级智能实验室成立的备忘录里,小扎写道:我们将把整个组织命名为 Meta 超级智能实验室 (Meta Superintelligence Labs,简称 MSL),涵盖我们所有的基础研究团队、产品团队、FAIR 团队,以及一个专注开发下一代模型的新实验室。

这样看来,新的超级智能实验室 (下称 MSL)是凌驾于其他 AI 团队之上的存在。

FAIR 团队是 Meta 的老字号了,全称 Facebook Artificial Intelligence Research,即 Facebook 人工智能研究。看到 Facebook 就知道,这个部门有年头了 (公司是 2021 年改名为 Meta 的)。

2013 年,FAIR 成立,并邀请著名学者、图灵奖获得者杨立昆 (Yann LeCun)作为负责人。

所以事情是这样的:Meta 140 亿美元收购数据标注公司 Scale AI,将其创始人 Alexandr Wang 收入麾下,然后大手笔开出几亿美元的薪酬挖走 OpenAI 等公司的多名顶尖研究员,接着成立 MSL,让 Wang 领导,头衔是 「首席人工智能官」。而 FAIR 等旧团队被 MSL 涵盖。

那么问题来了,年仅 28 岁的 Wang 是首席人工智能官,而大名鼎鼎的、已经 65 岁的杨立昆是首席人工智能科学家。难道杨立昆要向 Wang 汇报吗?

因此 Meta 的官宣备忘录一被曝光,很多人都在问:那杨立昆呢?

杨立昆有两则回应,一则是强调自己是从 2018 年起就是首席人工智能科学家,没有变过。一则是表示自己确实不擅长管理,更擅长科学方面的领导。

如此看来,杨立昆的职务并无变化,但在 Meta AI 领域的管理权确实有让渡给 Wang,至少是一部分。

不管当事人表现得多大度、无所谓,Meta 的内部竞争张力几乎是不可避免的。

因为这并不仅仅是谁给谁汇报的问题,还有路线之争。

杨立昆提倡通过观察物理世界——而非基于文本处理——来构建 「世界模型」,而且是开源的坚定支持者。但是现在 Meta 新的 MSL 的成员大多是从 OpenAI、Anthropic 挖来,而他们的研究方向和主要贡献都在 GPT-4 等文本模型上,还都是闭源模型。

任谁都能品出杨立昆此刻的尴尬处境,我批评的,公司拥护;我支持的,公司似乎不再坚定。

Meta 同时执行着两种策略,希望其中一种能够取得突破,而另一种则能提供科学依据。然而,小扎一边创建新的超级智能实验室,一边似乎将首席科学家的研究理念搁置一旁。

这些混杂的信号表明,Meta 尚未确定哪条道路能够真正实现目标。

而身处其中的研究员,不可避免地处于资源争夺之中。

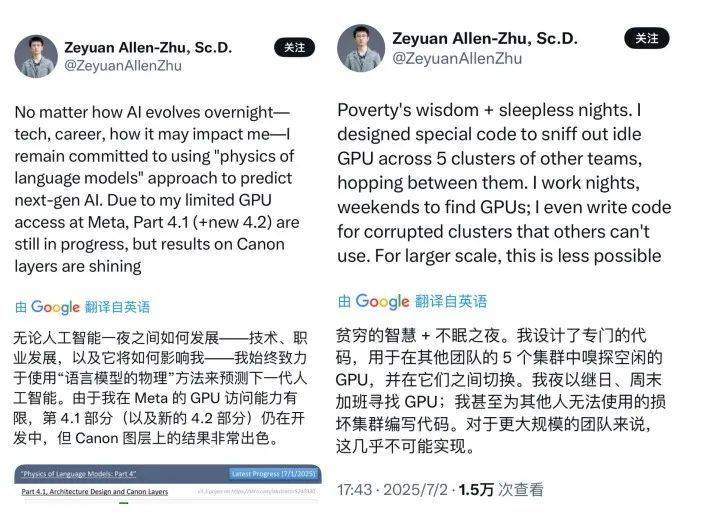

举个例子,Zeyuan Zhu 是 Meta FAIR 团队的研究员,颇具实力。他本科毕业于清华大学,美国麻省理工博士毕业。就在今年 5 月,麻省理工科技评论还发表文章 《大模型设计迎 「伽利略时刻」,Meta 华人研究员提出轻量级结构 Canon 层,提升模型推理深度和广度》,赞誉其的最新成果。

Zeyuan Zhu 自己在 X 上,就多次提到 FAIR 团队的 「GPU 访问能力有限」。甚至提到,自己为此设计了专门的代码,「用于在其他团队的 5 个集群中嗅探空闲的 GPU,并在它们之间切换」。

「我夜以继日、周末加班,寻找 (可用的)GPU。」

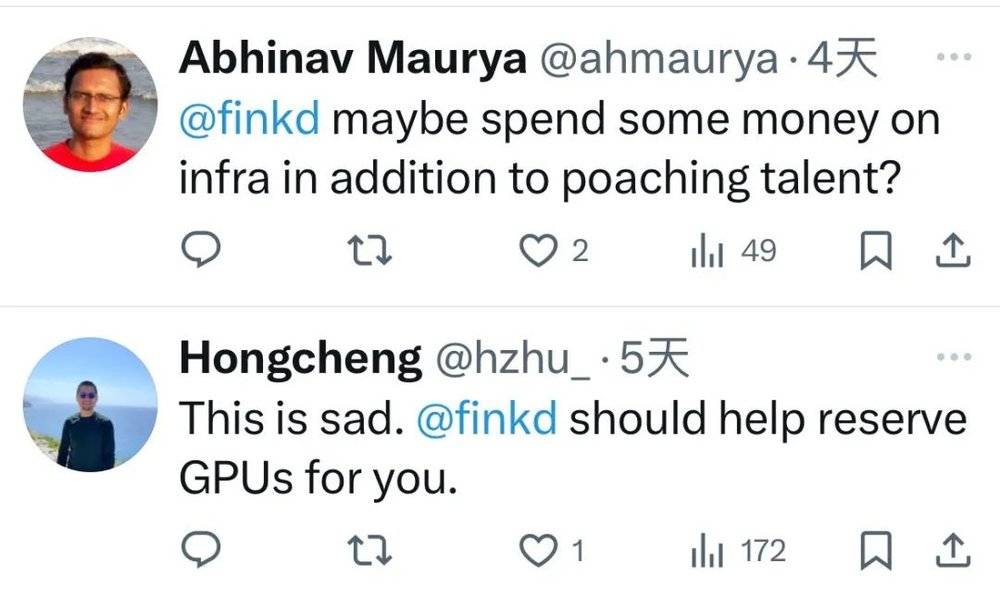

同行都看不下去了,不止一个人在 Zeyuan Zhu 的评论区 @小扎,让他在花重金挖人之外,也给基础设施多投点钱。

能登上麻省科技评论的研究员都尚且如此,更基层的程序员就更不用说了。

推动那块会 「砸死自己」 的巨石

现在再回头看,就不难理解 Meta 员工在 Blind 上发的牢骚了。

Blind 的员工将超级智能部门的新员工描述为 「被选中的少数人」。一位员工讽刺地指出,在 GenAI 组织工作的人 「只能靠标注数据赚取最低工资」。另一位员工则指出:「只有少数人才能获得晋升……这是一个精英内部挖角的时代。」

对于那些基层研究员、程序员来说,最可怕的事情莫过于,他们正在推动的巨石 (AI),最终砸死的可能是自己。

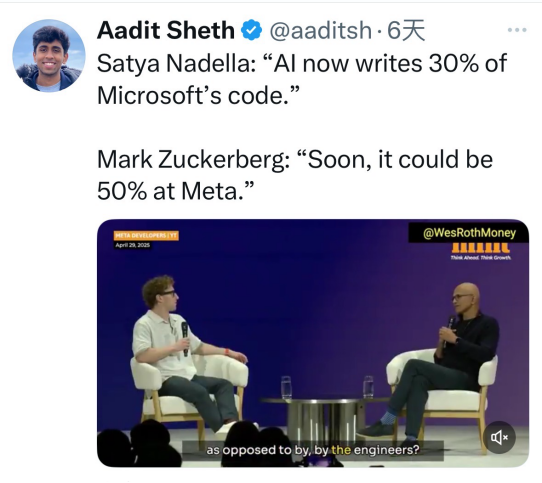

在 Meta 抢人大战打响之时,NeatPrompts 的 CEO 阿迪特 (Aadit Sheth)默默发了一个视频,那是微软 CEO 萨迪亚·纳德拉 (Satya Nadella)和 Meta CEO 小扎的对谈。

其中纳德拉表示,现在微软 30% 的代码都是 AI 写的。

小扎则表示,很快,Meta 的这一比例就会达到 50%。

一方面,AI 领域的繁荣的确推动了相关人才的整体 「走俏」。根据 Levels.fyi 的数据,截至 2024 年 4 月,入门级 AI 工程师的薪酬比其他工程师高出约 8.5% 。中高级 AI 工程师的薪酬比经验丰富但不直接从事 AI 工作的工程师高出约 11%。管理咨询公司贝恩公司 (Bain & Company) 的数据显示,自 2019 年以来,对 AI 技能的需求每年增长 21%。

但从微软、谷歌到 Meta,各大科技巨头都在大肆宣扬他们如何利用人工智能编写代码并提高效率,与此同时,入门级软件工程师的职业发展阶梯却在不断下滑。

一位前 Meta 工程师就表示,人们担心行业已经发生根本性的变化——大多数公司只醉心于顶级人才,而新加入的新人却被抽走了机会。

在当下,站在企业的角度上,这也许是自然而然的,但这给未来打了一个巨大的问号:下一代的人才,谁来培养?

这不禁让人想到韩裔小哥 Roy Lee,他构建 AI 辅助的面试作弊器,成功拿到包括 Meta 在内的多个大厂的实习机会,之后又手撕 offer,高调宣布创业。如今,他的公司 Cluely 已经拿到了 2000 万美元的总融资额。

他曾经在谈到自己的动机时回忆,当他进入哥伦比亚大学读计算机专业的时候,这波 AI 浪潮已经来了。看着同学们奔着大厂而去,他心里有个疑问:我们这些新人的意义还能维持多久?

他认为,很快大家就会被取代的,而他必须在那之前做点什么。而且是自己做出点什么事业,而非作为计算机新人、进入一家大厂。

也许他是对的吧。

本文来自微信公众号:直面 AI,作者:毕安娣