如果你问一位用车多年的老司机,汽车上有哪些反人类设计?大概率他会列出一堆让人摸不着头脑的功能或布局:隐藏式门把手、换挡逻辑、车机菜单深到离谱的操作路径、座椅角度难受得让人腰酸背痛……

这些常被吐槽的设计,真的是设计师脑子进水吗?其实,汽车上的反人类设计,大致可以分成两类:第一类是确实为了视觉效果、营销噱头或成本压缩而妥协的用户体验黑洞;第二类则是看似反直觉,实则背后有明确的工程逻辑或行业规范。

不合理派:看着炫,真用起来就抓狂

隐藏式门把手

这个设计算是新势力车型的集体沉迷对象,看着不仅酷,而且还能节能降耗呢。一项数据表明,风阻系数仅降低了 0.003Cd,每降低 0.001Cd 的风阻可大约降低 0.05~0.06 度电 (百公里耗电量)。

但这么算下来,百公里才节约 0.15~0.18 度电,都不够吹会儿暖风的。而且,为此我们得忍受冬天手冻得发麻按不出来、自动弹出故障率高、紧急逃生受阻等问题。

所以这项设计怎么看都是:不是为了让你用得更好,而是为了让车看起来高级一点。

取消物理按键

汽车内饰取消物理按键是大趋势,很多新能源车取消了物理按键,全部靠中控大屏或触控面板操作。开车想调个风量,得点亮屏幕、滑动选项,还得忍着延迟,这些对驾驶安全其实是个隐患。

所以我想问了:「按键就不能是按的吗?」

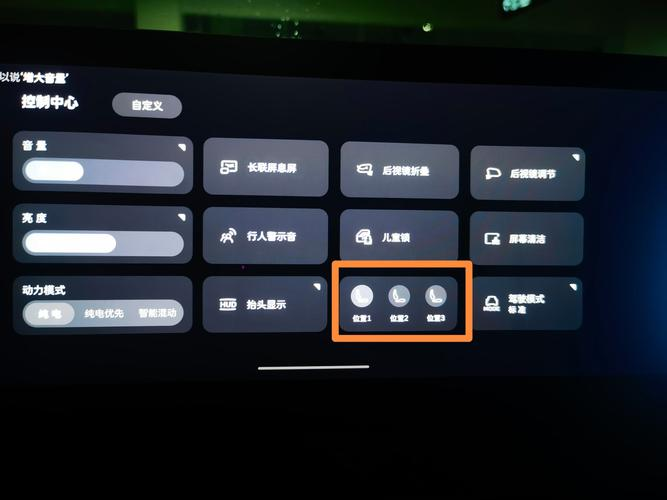

中控取消按键是为了提升中控台的简洁性,姑且算情有可原。但把座椅记忆藏到了中控系统菜单里就不能理解了,每次上车换驾驶人,你得点开设置,找到座椅选项,再调位置。体验直接倒退 10 年。

更让人意外的是,外饰件也开始跟风。原来电尾门旁边都有一个物理 「关闭」 按钮,现在为了高级,直接取消,想关门要靠遥控器或者踢腿感应,碰上感应失败的时候你就明白了。遇到不灵的时候,换着腿扫贼尴尬,路过的人还以为你是啥东西掉到别人车底了呢。

合理派:看不懂,不等于它错了

R 挡在前,D 挡在后

最近有博主提比亚迪换挡逻辑不对——R 倒挡在前,D 前进档在后,不符合汽车的运动方向嘛。

其实这是从 AT 变速箱时代就约定俗成的逻辑,并不反人类。R 挡在前,是因为它和 P 挡挨得近,方便停车后切换。D 挡靠后,更接近 「前进」 这个动作的直觉下压,熟悉之后其实非常顺手。

而且换个角度说,这种逆逻辑的操作也是在你提醒你 「是不是做对了」,就好比煤气罐的防误触设计——得逆时针才能拧紧,和传统螺栓顺时针拧紧方式不同。

后排座椅角度略翘

很多人坐进车里,尤其是一些中型轿车或者 SUV 的后排时,会下意识吐槽一句:「后排坐着有点窝啊」。尤其是大腿根部不贴实座椅,感觉像悬空。

看上去像是个没设计好的反人类细节,但你如果真把座椅做到平躺,体验反而会更糟。

这其实是一个典型的舒适与安全的平衡设计。后排座椅翘起的设计,有个术语叫 「坐垫抬角」 或 「翘角」。它的目的是为了更好地承托人体大腿,分散臀部和大腿根部的压力,尤其是长途乘坐时,更能减缓血液循环不畅的问题,降低疲劳感。

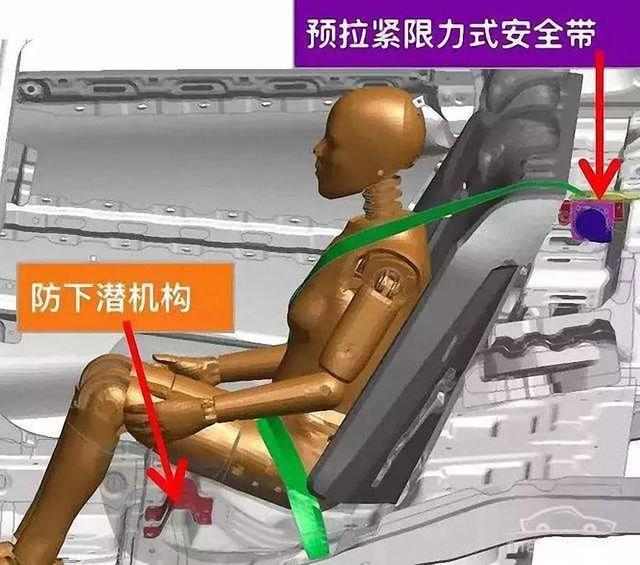

再说安全,这个翘角设计并不是简单靠泡沫填出来的,而是在结构上加了一块叫 「防下潜挡板」 的金属骨架。这玩意看不见,但很关键。在车辆发生追尾或前向碰撞时,乘员身体会因为惯性往前冲。

虽然安全带能拉住你,但如果座椅过于平坦,人在惯性下很容易从座椅上滑下来——这叫 「下潜」,人一旦下潜,安全带就不再卡在胸口位置,而可能勒到颈部甚至下巴,造成严重伤害。

而后排座椅稍微翘起的设计,能形成一种坡度反力,防止人在碰撞中下滑,和安全带形成配合,保护住骨盆和胸廓。这背后其实是整套乘员保护系统中的一环,只不过不像气囊、安全带那样显眼,所以经常被误会。

A 柱取消了 「金鱼眼」 视野

其实上世纪五六十年代的汽车 A 柱也就几根手指粗细,堪称金鱼眼视角。但现代汽车就没有这么爽了,A 柱盲区一直是各种事故的导火索。

但这其实是个典型的工程优先的合理设计。从碰撞安全角度讲,A 柱的结构强度对车辆顶部抗压能力至关重要,特别是在翻滚或正面偏置碰撞中,A 柱要承担主驾侧的溃缩与能量吸收任务。如果再在这里开个窗,强度就会被削弱。尤其是新能源平台上电池舱与白车身一体化后,对碰撞能量传递路径要求更高,A 柱粗壮化已经成了共识。

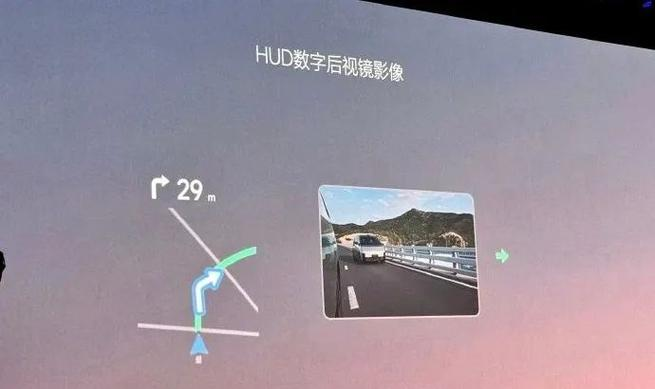

随着车辆智能化水平提升,A 柱盲区的问题也正在通过电子手段来解决。比如现在很多车型在 A 柱处集成摄像头或毫米波雷达,配合盲区影像与 AR-HUD 进行实时信息补充,甚至在高阶智驾模式下,驾驶员都不再需要看见,而是感知得到。

所以,看似粗暴地砍掉了 「金鱼眼」,其实是结构安全、智能补偿、用户习惯多方权衡后的结果。这不一定让视野变好,但能让全车人在关键时刻更安全。

车窗自动升降延迟设计

「我就想把窗户升上去,为什么还要卡顿个一两秒?」——类似的吐槽在很多车主社群里都出现过,尤其是体验了早期车型 「咔哒一下直接响应」 的人,会觉得现在这种反应延迟显得拖沓、不利索。

但实际这是出于安全考量的必要反应时间。

从工程师角度看,这属于宁可慢一点,也不出事的策略。尤其在儿童、宠物车主群体越来越多的背景下,车窗防夹保护甚至被写入了部分国家或地区的强制安全法规。

智能化以后,「反人类」 是多了,还是少了?

智能化让车的可玩性和交互能力大大提升,但也带来了新一轮的人机界面混乱。早期的智能座舱大量照搬手机 App 逻辑,却忽略了驾驶时的使用场景。屏幕再大、语音再炫,都代替不了一个顺手的物理旋钮。

「反人类设计」 这个词常被拿来吐槽,但其实很多看似不合理的设计背后,藏着工程上的逻辑和对安全、成本、法规的多重权衡。有些东西你第一眼觉得别扭,可能是在为一次极端事故提供保护;有些黑科技你以为是进步,实际是在绕用户操作体验兜圈子。技术从来不是越复杂越好,真正聪明的设计,是把复杂留给工程师,把简单留给用户。

好在,现在市场反馈越来越快,真正不好用的噱头设计逐渐在退场。比如隐藏门把手,越来越多车企开始改为 「半隐藏」 方案;大屏控空调,也开始恢复一部分常用按键——行业逐渐认识到,智能和人性不能对立。

总结

判断一个设计到底是不是反人类,不能只靠感觉,更要看它是否真正理解 「人」。如果设计仅仅是为了炫技,忽略了日常使用的逻辑和细节,那不管理念多先锋,体验多智能,最后都会在市场的回响中被打回原形。而那些藏在细节中、安静地提升安全性、舒适性、易用性的设计,哪怕不被宣传,也终将被用户认可。

与其说 「反人类设计」 有没有意义,不如说设计能不能真正站在人的角度去思考和落地。技术永远向前走,但方向感,始终得留给人来决定。