三伏天已经过去,立秋的微风带来一丝凉意,但暑气未消,年轻人的 「逆流养生」 热度依然不减:有人顶着烈日晒背,有人钻进汗蒸房暴汗,还有人用热茶替代冷饮……

他们的终极目标只有一个——「祛湿」。

在社交平台上,#祛湿 #话题的浏览量已突破 8 亿次,18 岁~34 岁的女性用户是这股潮流的主力军,她们积极分享各种祛湿妙招:从传统的艾灸、晒背,到喝薏米水、吃保健品等应有尽有。

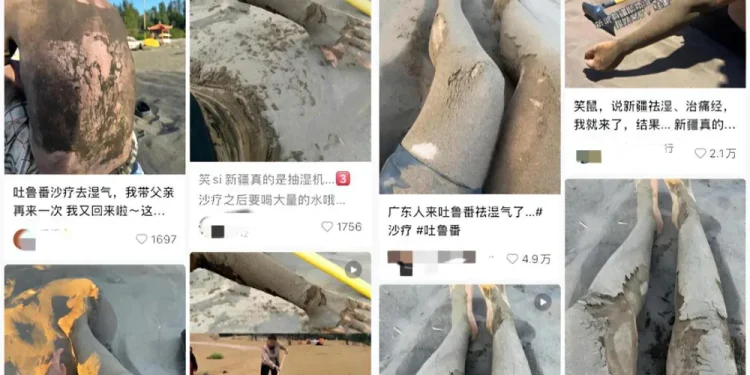

就连新疆吐鲁番的沙地,也因其接近 80 度的高温成为 「祛湿圣地」,吸引了大批游客前往体验。据说,钻进 80 度的沙土 「抽湿」 后,痘痘消失了、肩膀不疼了,体重都减轻了几斤。

社交媒体上沙疗祛湿蔚为风尚

人们对祛湿的热情催生了市场的炙热响应。电商平台上,宣称」 贴足底排湿毒」 的足贴月销过万;超市货架上,标了祛湿功效的红豆薏米水销量直线上升。根据头豹研究院的数据,与祛湿相关的产品市场规模已接近惊人的 680 亿元。

现代人无处安放的祛湿焦虑,最终汇成了资本的蓝海。然而,这片热潮背后,不禁让人怀疑:70% 由水组成的我们,真有那么多湿气需要去除吗?普通人该如何在祛湿热潮中保持冷静,以理性态度追求身体的平衡与健康?

全民火热的祛湿运动

在北京东城区的一家中医诊所里,路大夫正在向一位年轻患者解释如何用吴茱萸和肉桂粉自制三伏贴,通过外敷穴位的辛温药材来散发体内的寒湿,这是自古以来 「冬病夏治」 的经典做法。每到夏季,许多慢性病患者会找到路大夫,借此机会调理身体。

不过,近两年他发现,前来就诊的年轻人愈发喜欢自诊疾病了。「大夫,我想去去湿气」,成了他经常听到的开场白。

尽管现代人作息不规律,缺乏锻炼,体内湿气郁积的可能性比较高,但不少来访者一开口便自我诊断为 「湿气重」,让路大夫有些哭笑不得。他举例:「上周遇到一个小伙子,各项指标都正常,也没有明确的不适,偏偏觉得自己 『湿气重』。」

关于祛湿的观点可谓众说纷纭

「有调养身体的意识是好事,但很多人把湿气当成了万能解释。」 路大夫指出,传统中医将致病的因素分为风、寒、暑、湿、燥、火,即所谓的 「六淫」。自然界四季变化中,任何一种气候异常都可能引发疾病。

「湿气分为痰湿、湿热、寒湿等不同类型,治疗方法也各不相同。」 他补充道。

比湿气更普遍的,或许是 「湿气焦虑」。在现代生活中,许多年轻人一边吹着 24 小时不间断的空调,一边热衷各类养生,网络上有人调侃:「只要长胖、长痘、失眠,或大便不成型,都能在网上被确诊为 『湿气重』。」

27 岁的 Zoe 是典型的朋克养生爱好者,她在互联网大厂上班,熬夜是常态,三餐靠外卖续命。看似不健康的作息并未妨碍她的祛湿计划,办公桌上的养生壶里永远泡着祛湿茶。今年 618 还一口气囤了上百张祛湿足贴。「有人说这是智商税,但我觉得有效,贴完后整个人暖暖的,心理上觉得自己变健康了。」

与沉迷祛湿贴的 Zoe 不同,30 岁的范范已经是老 「湿人」 了。她在祛湿文化浓厚的广州长大,从小便熟悉如何观察舌苔,对湿气的症状烂熟于心。最近,由于回南天的潮湿气候,她感觉脾胃虚弱、小肚子有些鼓胀,认为 「湿气又回来了」,刚预约了周末的拔罐理疗。

近年来,范范的生活全面消费降级,唯一没削减的就是祛湿支出。她的记账 APP 里,最大开销是艾灸和中医调理。「每月花费至少 1500 元。」 她逐一列举:「一次艾灸 300 元,每个月两三次,加上按摩理疗和保健品,随便一算就过千了。」

在范范看来,祛湿已成为她的兴趣,别人撸铁健身,而自己乐意在保养上投入一些成本。「平日里就盼着周五下班后去做艾灸拔罐,今年的终极目标是去吐鲁番打卡,体验一次真正的沙疗。」

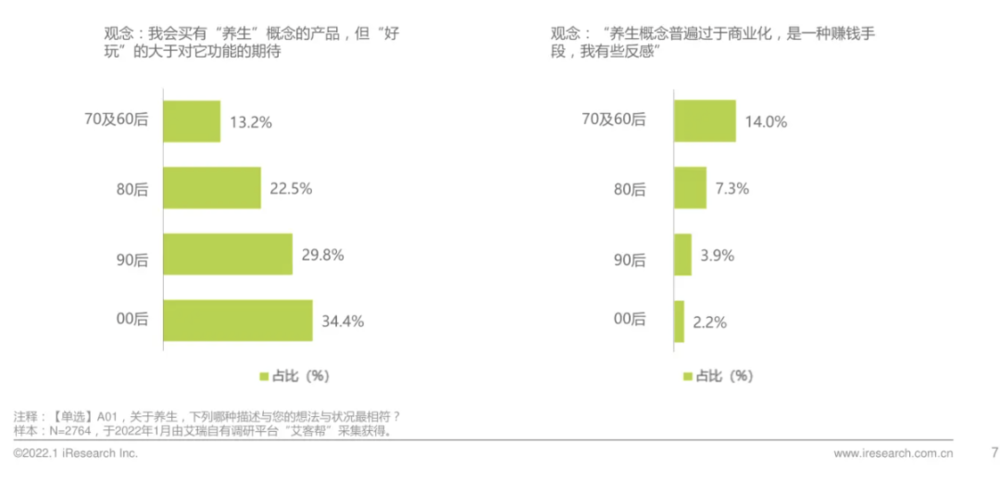

正如范范所说,祛湿逐渐像运动或露营一样,成为一种既能享受其中又能打卡分享的生活方式。根据艾瑞咨询 《代际人群养生观念差异观察》,在 90、00 后为代表的年轻群体中,「养生」 已经不单纯是健康话题,而是带有娱乐化和社交化属性,越来越多人参与其中,抱着 「看到周围人做,我也要试试」 的心态。

超过 1/3 的 90 后和 00 后群体,并不反感养生商业化,甚至觉得好玩,图源:艾瑞咨询

养生热潮逐渐从中老年群体蔓延至年轻一代,「祛湿妙方」 也不可避免地从传统的厨房小道消息,走进了真金白银的消费市场。

当 「祛湿」 成为赛道

如今,在社交平台搜索 「祛湿」,往往会导向一份标准化的购物清单:祛湿茶、祛湿丸、排湿贴……根据千瓜数据,某社交平台 「祛湿」 关键词下的相关笔记高达 5.71 万篇。

值得注意的是,其中 10% 都是商业推广,预估投放金额已达到 706 万元。

与此同时,祛湿元素也已经渗透进各类消费品中。只需在购物网站输入 「薏米」 或 「红豆」,便能看到保健品行业的全品类矩阵:茶饮、袋泡茶、冻干粉、药丸、浓缩液;而作为药食同源食材,它们甚至还被做成了饼干、能量棒、面包,甚至冰淇淋。

以市场份额最高的茶饮为例,商超饮料货架的 C 位已经悄然从前几年的无糖茶,换成了标榜 「养生祛湿」 的红豆薏米、绿豆百合等瓶装水。500 毫升一瓶售价 6 元~8 元,依然热销不衰。根据前瞻产业研究院的数据,虽然无糖、无咖啡因、配料表干净是符合时代趋势的有力卖点,但因减肥、祛湿等养生功效而买单的消费者占据 65.5%。

二十年前,「绿豆治百病」 的偏方席卷大江南北,最多只是让绿豆价格上涨一倍。而今天,红豆和薏米的市场却已成为一个上亿规模的蓝海。根据 CBNData 数据,早在 2020 年,祛湿就已成为滋补类产品中最受追捧的功效。从 2019 到 2023 年,祛湿市场的年均增长高达 213%。

只要与 「祛湿」 挂钩,商家似乎就能逆天改命。例如,由于维生素 b 族缺乏症和湿气症状相似,许多维生素补剂商家将产品标榜为 「调理湿热体质」;在日本主打美白功效的薏仁丸和薏仁化妆水,进入中国市场后突然变身为 「排湿神器」。

「 湿气」 已成为资本市场的流量密码,也让舆论分化为两个极端:一派将相关产品视为智商税,另一派则乐此不疲地当 「小白鼠」。

事实上,「湿气致病」 的概念古而有之,可以分为气候潮湿引起的外湿,以及由体质与生活习惯导致的内湿。市面上的大部分产品,大多以利湿为主,旨在让消费者亲眼看到排湿效果,从而获得身心的双重满足。

然而,「湿邪」 本身是个复杂的概念,调理思路大相径庭。市场上的祛湿产品高度雷同,大多是经过市场验证的标准配方组合,有时甚至可能引发反效果。比如薏米和红豆的组合,确实有利水渗湿的作用,但对于脾胃虚寒的人,长期摄入反而可能加重湿气,引发乏力或腹泻。

更为关键的是,行业缺乏统一的官方标准,准入门槛较低。当前,宣传祛湿保健功效的产品中,能提供第三方功效检测的不足四成,临床数据更是寥寥无几。

许多主打祛湿的品牌纷纷跟风入局,大多依赖成本较低的贴牌代工。以红豆薏米水品类为例,市面上相关品牌已接近 20 个,但真正具备自主生产能力的只有 4 家。总体来看,行业仍处于跟风模仿、缺乏规范的初级阶段。

因此,消费者应理性看待祛湿类产品,将其视为保健或日常调养的辅助,而非药物治疗的替代。不过度关注功效宣传、控制开支,或许可以有效规避大部分风险。

「祛湿」 在今天,也不单单是一个健康概念,它更承载了情绪上的寄托。长痘、失眠、便秘、情绪低落,甚至夫妻生活不和谐,都可以被归结为湿气的缘故。隐约的暗示悄然滋生:只要去除湿气,这些不愉快便能迎刃而解。

在充满不确定性的时代,与其说祛湿完全由外界推波助澜,不如说想从中获利的资本、力图借机推动产品销量的商家,以及被健康焦虑驱使的普通消费者,共同促成了这股热潮的兴起。

祛湿焦虑背后,亚健康和情绪价值

养生潮流一直与社会情绪息息相关。

温饱年代,大家注重进补,强调 「补虚」;而在物质丰裕后,焦点逐渐转向祛湿祛火,讲究 「去多余」。

进入 21 世纪的头十年,中医养生迎来了第一个高潮。电视台充斥着健康节目,书店里的畅销书层出不穷。张悟本凭一句 「绿豆治百病」 让中老年人纷纷效仿,而马悦凌则因宣传 「生吃黄鳝」 引发广泛争论,成为那个时代的 「神医」 之一。

随着经济的飞速发展,社会节奏不断加快,健康焦虑悄然兴起。「亚健康」 成了许多人日常讨论的热门话题,体检指标一切正常,却总觉得身体不对劲。

这种困惑在现代科学难以找到答案,却在传统医学中找到了治疗方案。《黄帝内经》 中提到 「不治已病治未病,不治已乱治未乱」 的理念,与当代人的健康焦虑高度契合。再经过各路专家的二次演绎,人们误打误撞地经历了一场偏方与焦虑齐飞的健康教育浪潮。

等到 90 后和 00 后逐步走上社会舞台,亚健康的焦虑没有减轻,反而愈加严重。但与前辈不同的是,他们不仅是在消费主义环境下成长的一代,也是习惯于遵守和制定 SOP 的一代。因此,年轻人不仅希望了解身体不舒服的原因,更渴望获得明确的步骤和治疗方法。

在众多中医养生的概念中,「祛湿」 脱颖而出。相比模糊的 「滋阴」 或 「壮阳」 概念,湿气不仅直观,还具备明显的体验感。流汗和排泄这些肉眼可见的代谢产物,在某种程度上都能被视作祛湿,这使得它更容易被消费者理解和接受,也便于商家的营销。

面对日益增长的祛湿焦虑,如何避免陷入营销陷阱,路大夫给出建议:「首先,不要轻易在网上自我诊断,最可靠的方法是寻求专业医生的辨证施治。中医祛湿的核心在于改善身体的运化功能,让湿气不易再生,这不是依靠一两样网红产品就能迅速见效的。」

网友 @长寿老人健康日记分析自己因为湿气造成内耗,「要想身体好,先让心情好起来」

除了医学方案和专业指导,日常生活中的健康习惯同样至关重要。无论体质如何,遵循健康的生活方式始终是最为有效的调养方法,包括但不限于:

饮食上避免过多生冷食物,以免损伤脾胃,助长湿气;

适度运动,尤其是能让身体出汗的运动,帮助气血运行,促进湿气排出;

规律作息,减少熬夜和久坐,保持脾阳不虚,有利于运化水湿;

保持生活环境干爽,勤晒衣物和被褥,减少潮湿滋生的机会。

祛湿并不是快消品逻辑下的 「一次性解决方案」,而是一个长期调养的过程。适度尝试未尝不可,毕竟清淡饮食、适度运动、规律作息等习惯,确实有助于培养更健康的生活方式。

但别忘了,对于本就由 70% 水分组成的人体来说,少量的湿气并不足以谈之色变。有些湿气又如何呢?真正重要的,是给身体耐心和持续的关照:

放下时刻刷新的社交网络,关掉那些制造焦虑的短视频,将注意力重新拉回到朴素的日常。湿气或许会随四季更替反复袭来,但因焦虑而生的烦躁与不安,终将像晨间的雾气般渐渐消散。

参考资料:

1、未来食品实验室 《全景解读 680 亿祛湿经济》

2、前瞻产业研究院 《2024 年中国中式养生水行业发展趋势洞察报告》

3、Age Club《祛湿市场爆发:680 亿蓝海,技术破壁与精准化掘金》

本文来自微信公众号:十点人物志 (ID:sdrenwu),作者:xq,编辑:芝士咸鱼、野格