文 | 源媒汇,作者 | 谢春生,编辑 | 苏淮

美越贸易协议的达成,让果链巨头松了一口气。

近日,据综合报道,美国总统特朗普在社媒发文称,美国与越南将签订一份新的贸易协定,并公布了两项关税举措:一,在越南直接生产的商品,对等关税从 46% 降到 20%;二,由越南转出口贸易的商品,关税为 40%。

从分析来看,对越南征收关税从 46% 降至 20%,并非是美国让利,而是将“ 惩罚税” 转化为“ 可持续摩擦” 的典型招数,既可迫使越南让步,亦能让在越美企获益保有一定利润空间。

不过,对于在越南建厂的中国企业而言,目前来看,大体上还是相对利好的。

譬如立讯精密、歌尔股份等果链巨头,此前因越南也遭遇美国的高额对等关税,市场对这些企业在越南的投资持悲观态度,公司股价也遭遇下挫。Wind 数据显示,2025 年 4 月 3 日至 4 月 30 日,立讯精密股价涨跌幅为-25.14%。

要知道,立讯精密的营收大头可都在海外,尤其是在东南亚的布局颇深。

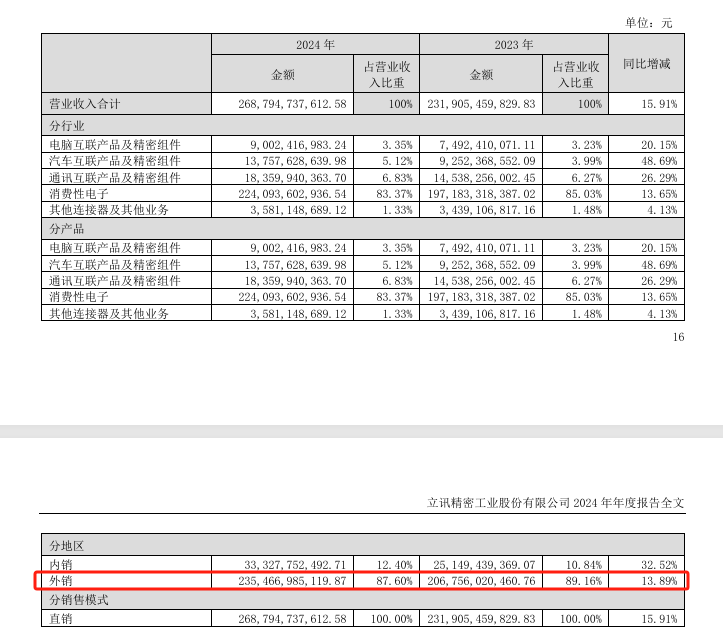

数据显示,2023 年至 2024 年,立讯精密外销金额分别为 2067.56 亿元、2354.67 亿元、占当年营收比重分别为 89.16%、87.6%。在东南亚、东亚地区,公司也分别布局了越南、泰国、印尼、马来西亚、印度等国家。

图片来源:立讯精密 2024 年年度报告

在美越签订新贸易协定消息传出后,立讯精密股价开始上升,截至 7 月 3 日收盘,报收 35.77 元/股,当日涨幅为 5.45%。

针对美越贸易协定以及在越南等东南亚地区的布局情况,源媒汇向立讯精密方面发去问询邮件,截至发稿尚未获得回复。

AI 眼镜的“ 阳谋”

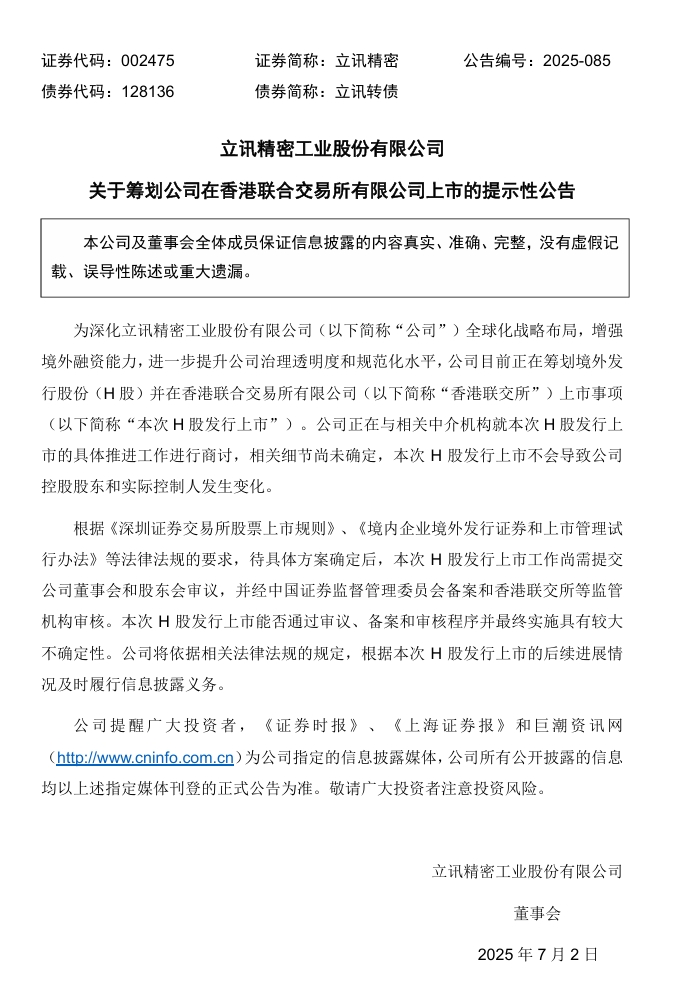

美越贸易协定传出的前一日,立讯精密因一纸赴港上市公告引发关注。

7 月 2 日晚,立讯精密公告称,正在筹划境外发行股份 (H 股) 并在香港联交所上市事项。

图片来源:立讯精密公告

源媒汇注意到,数日前,同为果链巨头的蓝思科技刚刚启动招股,而歌尔股份也早已公布分拆子公司赴港的计划,“ 果链三巨头” 有望在港股会师。

在公告中,对赴港 IPO,立讯精密方面虽强调是为全球化布局、增强境外融资能力等,但背后亦能窥见公司为新业务铺路的意图。

目前,立讯精密的新业务主要聚焦在汽车和 AI 通信等板块,其中,AI 通信又涵盖了 AI 服务器和 AI 眼镜等。

如今,在小米等互联网巨头推动下,AI 眼镜赛道进入爆发前夜。市场的火热,自然吸引了不少消费电子产业链企业的布局。立讯精密便是其中之一。

“ 智能眼镜类产品是公司消费电子业务重要的产品线,在‘AI+万物’ 时代背景下,公司紧跟前沿技术发展,在研发创新、工艺制程开发等方面持续为海内外头部品牌客户赋能,无论是零组件、模组及整机,公司均有深厚的技术沉淀,相关业务进展符合公司管理层所预期。” 就 AI 眼镜业务,立讯精密在投资者平台答复道。

其实早在 2021 年,立讯精密便通过旗下子公司立讯精密科技 (南京) 有限公司,开始积累 AR/VR 相关技术专利,为后续智能眼镜研发奠定基础。

天眼查资料显示,该公司注册资本为 5000 万元,主要从事计算机、通讯等业务,目前拥有技术专利信息 187 条。

截图来源于天眼查

2024 年,立讯精密推出了业界首款 PVG 光波导 AR 眼镜“ 云雀”。该眼镜采用偏振体全息光波导技术,光效提升至 200%,前向漏光降低 80%,仅重 45 克,还集成了音乐播放、实时翻译、智能提词、精准导航等功能。

2025 年 5 月,在全球开发者大会 Google I/O 上,Google 宣布与中国 AR 科技公司 XREAL 深度战略合作,联合发布新一代 AR 眼镜——Project Aura。在生产供应链方面,立讯精密也深度参与赋能。

此前,立讯精密曾携手 XREAL,在无锡、昆山等地设立光学工厂。其中,无锡工厂是目前全世界第一条,也是唯一一条全自动化产线,将最核心的光学显示模块做到了全自动化,将增加元器件供应量,有效降低产品成本。

也是在 2025 年 5 月,立讯精密被同花顺新增为“AI 眼镜” 概念股,反映企业在该领域的市场认可度。

此外,公开资料显示,立讯精密还独家代工苹果 Vision Pro 头显,且是星纪魅族 AR 智能眼镜生产企业。

在 2024 年年报中,立讯精密也首次将 AI 眼镜列为系统集成类产品。

综上,可见立讯精密在 AI 眼镜领域的“ 野心”。

欲复制果链神话

对于立讯精密来说,AI 眼镜市场的吸引力无疑是巨大的。

根据研究机构 Wellsenn XR 的报告,预计到 2030 年后,AI+AR 技术发展到成熟阶段,AI+AR 智能眼镜行业进入高速发展期;到 2035 年,AI+AR 智能眼镜最终实现对传统智能眼镜的替代,全球 AI+AR 智能眼镜销量将达到 14 亿台,与智能手机规模相当,成为下一代通用计算平台和终端。

这也就意味着,AI 眼镜有望成为下一个消费电子领域的“ 超级硬件”。对于立讯精密这样的消费电子产业链企业来说,一旦 AI 眼镜市场爆发,其有望复制在果链上的成功。

事实上,立讯精密过往在果链上的成功,正是源于其对苹果产品的深度参与。从最初的 AirPods 代工,到后来的 Apple Watch、iPhone 等产品的零部件供应,立讯精密通过不断提升自身的技术和制造能力,逐渐成为了苹果的核心供应商之一。

在这个过程中,立讯精密不仅获得了丰厚的利润,还借助苹果的品牌影响力和技术要求,实现了自身的快速发展和壮大。如今,立讯精密已经成为了全球最大的 AirPods 代工商。

然而,在消费电子领域的地位愈发稳固背后,立讯精密却也暴露出对单一客户的高度依赖。

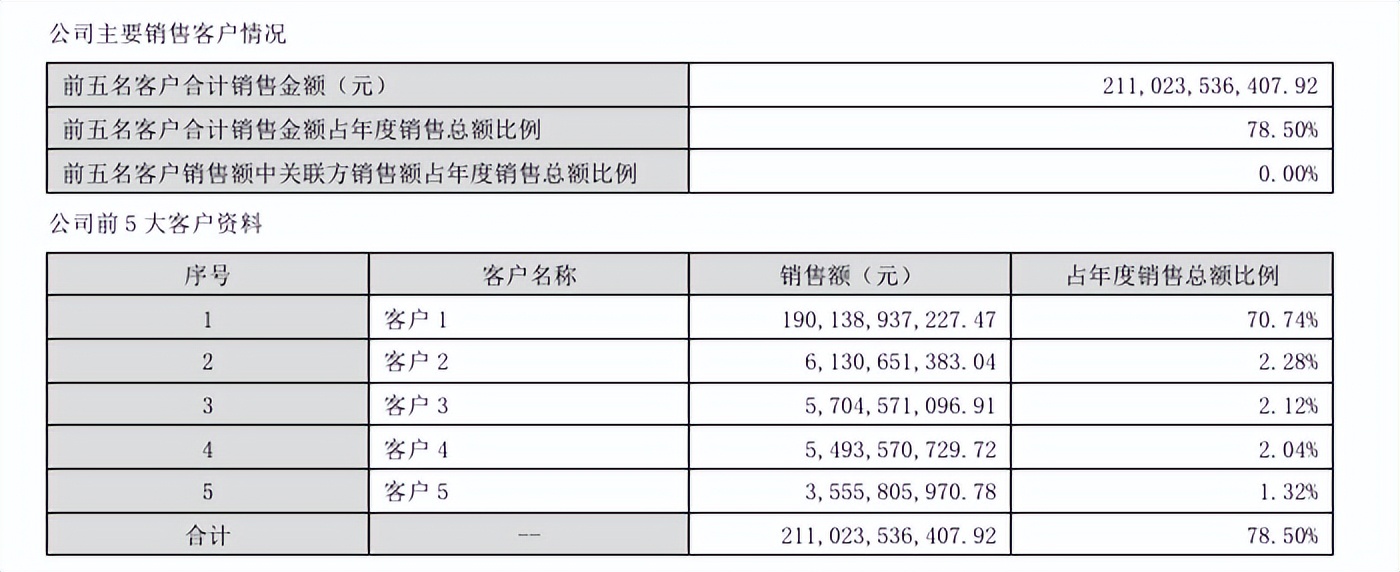

财报数据显示,2024 年,立讯精密前五名客户合计销售金额为 2110.24 亿元,占年度销售总额比例为 78.5%。其中,第一大客户的贡献销售额为 1901.39 亿元,占到年度销售总额比例为 70.74%。而第一大客户,也被市场普遍默认为是苹果公司。

图片来源:立讯精密 2024 年年度报告

苹果可谓是立讯精密的“ 安身立命之本”。数据显示,2021 年至 2023 年,立讯精密第一大客户贡献销售金额分别为 1140.56 亿元、1568.33 亿元、1744.9 亿元,占到当年销售总额比例为 74.09%、73.28%、75.24%。销售额整体上呈现出增长趋势,可见公司对苹果的依赖之重。

或是为了摆脱苹果“ 依赖症”,立讯精密将目光投向 AI 眼镜市场,希望能够在这个新兴领域,再次复制其在果链上的成功。

从目前的情况来看,立讯精密在 AI 眼镜领域确实具备一定的优势。一方面,立讯精密在消费电子领域积累的技术和制造优势,可以为 AI 眼镜的研发和生产提供有力支持;另一方面,立讯精密已经与多家科技企业建立了合作关系,这有助于其快速拓展市场。

但 AI 眼镜市场与果链存在着诸多不同之处。首先,AI 眼镜市场目前仍处在早期阶段,机会大、代价也大;其次,AI 眼镜的技术门槛相对较高,需要企业具备较强的研发能力和技术储备。

此外,AI 眼镜的应用场景和用户需求,与传统消费电子产品也存在较大差异。这就要求企业在产品设计和市场推广方面,需要做出相应的调整和创新。

也就是说,立讯精密想要在 AI 眼镜市场复制在果链上的成功,并非易事。

果链三巨头或再次缠斗

在 AI 眼镜领域,立讯精密并非孤军奋战。同为果链三巨头的歌尔股份和蓝思科技,也在这一领域有所布局。

其中,歌尔股份早在 2012 年就开始布局 VR/AR 领域,目前已经成为全球最大的 VR/AR 设备代工商之一。在 AI 眼镜方面,歌尔股份也已经与多家企业展开了合作,提供声学模组、传感器等零部件。

蓝思科技则主要聚焦于 AI 眼镜的外观结构件制造。例如,蓝思科技与 AR 智能眼镜品牌 Rokid 达成合作,将为其提供智能眼镜的前后盖、镜片等外观结构件。同时,蓝思科技还在积极研发新型材料和工艺,以满足 AI 眼镜对于轻薄、坚固等方面的要求。

近来,蓝思科技更宣布了其与 Rokid 联合开发的 AI+AR 眼镜 Rokid Glasses,在蓝思科技湘潭基地正式下线。

与歌尔股份和蓝思科技相比,立讯精密在 AI 眼镜领域的胜算几何?

从技术实力来看,立讯精密在消费电子领域积累的技术优势,使其在 AI 眼镜的整机组装和系统集成方面具备一定的竞争力;此外,立讯精密在光学、声学等领域的技术储备,也有助于其提升 AI 眼镜的产品性能。

歌尔股份则在声学和传感器领域拥有较强的技术实力,这使其在为 AI 眼镜提供声学模组和传感器等零部件方面具备一定的优势。

而蓝思科技在外观结构件制造方面的技术和工艺优势,则可以为 AI 眼镜提供更加轻薄、坚固的外壳。

从市场布局来看,立讯精密已经与多家科技企业建立了合作关系,这有助于其快速拓展市场。

歌尔股份作为全球最大的 VR/AR 设备代工商之一,其在 VR/AR 领域积累的客户资源,也可以为公司在 AI 眼镜市场的拓展提供一定的帮助。

蓝思科技则通过与 Rokid 等品牌的合作,逐渐切入 AI 眼镜市场。

不过,AI 眼镜市场目前仍处于发展初期,尚未形成成熟的商业模式和市场格局。这也意味着,果链三巨头均有机会分走一杯羹。

只是,在立讯精密拟赴港上市之际,其在 AI 眼镜领域的布局,意义或远不止于此。

对于立讯精密来说,AI 眼镜市场既是机遇,也是挑战。一方面,AI 眼镜市场的巨大潜力,有望为公司带来新的增长点;另一方面,AI 眼镜市场的激烈竞争和技术门槛,也对公司的技术创新和市场推广能力提出了更高的要求。

与歌尔股份和蓝思科技相比,立讯精密在 AI 眼镜领域具备一定的优势,但也面临着诸多挑战。最终谁能在这个新兴市场中脱颖而出,还需要时间来给出答案。

随着 AI 技术的不断发展和应用,AI 眼镜市场有望迎来爆发式增长。可对于立讯精密这样的消费电子产业链企业来说,如何抓住这波机遇,实现自身的转型升级,将是其未来发展的关键所在。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号 (ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App